【第3弾】三菱デボネア&プラウディア・ディグニティの系譜。“走るシーラカンス”から最高級ショーファーカーの終焉(しゅうえん)まで

三菱が誇ったフラッグシップセダン。ショーファードリブンの系譜を辿る

ショーファーカーの歴史を辿る特集、第3弾は、三菱デボネア/プラウディア・ディグニティ。初代デボネアは「走るシーラカンス」の異名を持ち、2代目に設定されたAMG仕様など、個性的なショーファーカーだった。3代続いた後は、プラウディアが役割を引き継ぎ2016年まで販売されていた。そんな三菱製ショーファーカーの歴史をモータージャーナリストの高橋アキラさんに振り返ってもらいます。

デボネアからプラウディアへ。車名を変えた三菱製ショーファーカー

三菱デボネア/プラウディア

1964(昭和39)年にデビューした初代デボネア。当時はトヨタ・センチュリー、日産プレジデントもなく、ライバルは同年にデビューしたトヨタ・クラウンエイトのみだった

三菱の創業者が岩崎彌太郎であることは有名だ。出身は土佐国安芸(現在の高知県)で藩主に漢詩を献上するなど14歳にして安芸の三奇童と呼ばれる秀才であった。1870(明治3)年に土佐藩の財政難を救うために設立された私商社「九十九(つくも)商会」の経営・監督を担う。1873(明治6)年には、三菱商会と改称し、自らが「社主」に就任。三菱財閥の基礎を築いている。

ちなみに、三菱のスリーダイヤは、創業時の九十九商会(海運業)のときから船旗号として用いた三角菱が原型であり、現在のマークは1914(大正3)年に特許局に商標登録されている。

さて、海運業で始まり、船を造り、エンジンを造り、鉄鋼板を扱う三菱重工業へと形を変え、1918(大正7)年に日本初の量産自動車「三菱A型」を世に送り出している。そして自動車メーカーとしての大きな転換期は1955(昭和30)年、当時の通産省が公表した「国民車構想」ではないだろうか。

三菱はこれに応えるように小型乗用車の量産に入り、ラインアップを増やしていく。資金力を背景にたちまち、トヨタ、日産に次ぐ自動車メーカーへと成長したのだ。そして1963(昭和38)年の第10回全日本自動車ショー(当時)で「三菱コルト・デボネア」コンセプトを発表し、翌年「三菱デボネア」が誕生している。また、同時期に三菱重工業の自動車部門は独立し、三菱自動車販売株式会社を設立。その後1970(昭和45)年に三菱自動車工業株式会社が誕生している。

プレジデント、センチュリーの回でお伝えしたようにショーファードリブンは、欧州の階級社会から自然と誕生してきた歴史があり、日本の経済成長とともに国内の大企業には必要であると考えられるようになっていた。三菱としては、源流は財閥であり、商社の成功で成長してきた大企業でもある。したがって三菱グループの役員用のショーファードリブンカーが乗用車にラインアップして当然というわけだ。

そして誕生した初代デボネアは、外国人デザイナーでGM(ゼネラルモーターズ)を休職中だったハンス・S・プレッツナーがデザインを担当。個人ユーザーを想定せず、企業のトップが後席に乗る、まさにショーファードリブンを前提としてデザインされた。アメリカ車のラグジュアリーブランドであるキャデラックやフォード・リンカーンにも負けない存在感を持ち、またアメリカの匂いが漂う外観デザインはセンチュリーやプレジデントとはまた違った威光を放っていたのだ。

エンジンにもこだわり、パワフルな新設計エンジンを搭載した。2L直列6気筒KE64型は三菱の京都製作所が担当し、特に吸排気系のチューニングは入念に行われ、ツインキャブ、デュアルエキゾーストを装備している。当時のクラストップレベルとなる最高出力105PS、最大トルク16.5kgmを実現し、最高速度は155km/h、0-400m加速は19.2秒で俊足であると評価されていた。

ボディサイズは全長4670mm、全幅1690mm、全高1465mmでホイールベースは2690mm。5ナンバーサイズではあったものの、当時のトヨペット・クラウンや日産セドリックより全長が長かった。

この初代デボネアは1964(昭和39)年にデビューし、1986(昭和61)年にデボネアVが発売されるまで、22年間三菱のフラッグシップとして君臨している。途中マイナーチェンジとしてエンジンの換装も行い、新開発のサターン6エンジンや、排ガス規制に対応しつつ高出力化したアストロン80型に変更するなど、時代の変化に遅れることなくアップデートできたことが22年間の長寿となった秘訣(ひけつ)だろう。もっとも、本音としては新型車の開発は採算の見込みが立たず、結果長寿になったという。だから初代デボネアには「走るシーラカンス」という、少々不名誉なニックネームも付けられていた。

第2世代のデボネアはFF構造になり、VIPを意味する「V」が車名に冠されている。この世代になるとショーファードリブンとしての役割もあるが、パーソナルユーザーも視野に入れた商品企画になる。2代目開発のきっかけは、韓国の自動車メーカー、現代自動車(現=ヒョンデ)から打診された高級車のノックダウン生産。1988(昭和63)年にソウルオリンピックをひかえた韓国は、各国のVIP送迎に使用する高級車の必要性を感じていたが、当時のヒョンデには高級車がなく、また生産ノウハウもなかったため、提携関係があった三菱自動車に要請があったわけだ。余談だが、ヒョンデの創業者、鄭 周永(チョン・ジュヨン)氏はパジェロのノックダウン「ギャロッパー」を愛車にしていた。ちなみにヒョンデオリジナルの最初のモデル「ポニー」は、1975(昭和50)年に誕生している。

ヒョンデ創業者、チョン・ジュヨン氏が乗っていたヒョンデ・ギャロッパーの実車

また、おなじく提携関係にあったクライスラー向けの新エンジン供給の話もまとまり、新たな3L V型6気筒と5ナンバー規格向け2L V型6気筒の2基を設定し、車両開発が進められた。そしてデボネアVは初代よりサイズアップし、全長4690/4865mm、全幅1690/1725mm、全高1440mmとなり1986(昭和61)年に発売された。

2代目のデザインも水平基調のロングノーズ&ショートデッキで独特なものだった。標準車に加え、ドイツのAMG社とタイアップした「3000ロイヤルAMG」も発売。エアロパーツを装着した宇宙戦隊モノに出てきそうなデザインは話題となった。

1992(平成4)年にはデボネアの3世代目が誕生する。ボディーサイズはさらに大きく、全長4975mm、全幅1815mm、全高1440mmになり、エンジンはV型6気筒の6G72型3Lと6G74型3.5Lをラインアップした。また車名はVがなくなりデボネアに回帰している。しかし時代は高級セダンからRVへと移行し、販売は伸び悩み1999(平成11)年にデボネアの生産は終了してしまった。

三菱のショーファードリブンはここで終わりかと思われたが、同年12月にヒョンデとの共同開発車として、ヒョンデの意向をふんだんに取り入れた「プラウディア」が発表される。そのため、フラッグシップモデルはプラウディアへと変わっていった。当時ウリにしていたGDIエンジンのV型8気筒4.5Lを搭載するなど、ショーファードリブンらしい風格もあったが、国内での販売はやはり厳しく、発売からわずか14か月間で、2001(平成13)年に生産を終了した。一方、韓国では「エクウス」の名称で生産は継続され、2015(平成27)年までヒョンデのフラッグシップモデルとして生産されていた。

その後しばらくはフラッグシップ不在だったが、2012年には日産フーガのOEMモデルがプラウディアの名で販売されるようになった。フーガとの違いはフロントグリルのデザインやエンブレム程度。こちらは2016年まで販売され、終了。この後、現在に至るまで、三菱にはショーファードリブンの役割を持ったフラッグシップモデルは用意されていない。

「走るシーラカンス」と呼ばれたアメ車的デザイン

【初代】三菱デボネア(1964〜1986年)

初代デボネア。車名の由来は英語のDEBONAIRで、「快活な」「ていねいな」「やさしい」という意味

デザイナーに外国人を起用した初代デボネア。アメリカGM社でデザイン経験をもち、休職中だったオーストリア人のハンス・S・プレッツナーがデザイン。ボンネットとテールの両脇にエッジを立て存在感のあるスタイリングでデビューした。また、1964年は1回目の東京オリンピックが開催されており、日本の近代化が加速した時代背景もある。初代デボネアは個人ユーザーではなく、VIPを後席に乗せることが前提で開発された本格ショーファードリブンであった。また22年間の長寿でもあり、三菱自動車の旗艦車種として役目を果たしてきた。

全体的には直線的でシンプルなデザインだが、ボンネットやトランク部にエッジを立たせたアメ車的なデザインが特徴

ドイツのチューナー「AMG」仕様もあった

【2代目】三菱デボネアV(1986〜1992年)

2代目デボネアV。車名に追加された“V”は、VIPに加え、VICTORY(勝利)、VANTAGE(優越)、VERTEX(頂点、最高点)、そして搭載された新開発のV6エンジンを意味していた

VIPを表す「V」を冠して2代目デボネアVが誕生。フルモデルチェンジのきっかけは提携関係にあった韓国・ヒョンデからの高級サルーンのノックダウン要請と、同じく提携関係のクライスラーへのエンジン供給がまとまったことで、デボネアはフルモデルチェンジに取り掛かることができた。開発の主目的がショーファードリブンだけでなく、パーソナルユースも視野に入ったことは大きな変化だった。2世代目はFF構造に変わり、ボディーサイズは初代に対し全長で195mm長く4865mm、全幅はプラス35mmワイドになり1725mm、そして全高はマイナス25mmで1440mmとなった。デザインは、当時のリリースによれば、正統(オーソドックス)を基調に、粋で現代的な味を付け加えた風格あるスタイルとしている。

2代目デボネアは、ドア開放と連動してハンドルがはね上がるドア連動ハイチルトステアリングや受話器をもたずに通話ができるハンドフリーカーテレホンシステムなど国産初の機能もたくさんあった

新開発された6G72型・サイクロンV型6気筒エンジン。各気筒ごとに独立して燃料を順次噴射するシーケンシャル方式の燃料噴射システム(ECI-MULTI)を採用するなどし、低・中速域で使いやすい実用性があった

専用エアロパーツやホイールを装着し、個性的なフォルムが話題となったAMG仕様。エンジンなどの専用チューニングはなかったが、最上位グレード「3000ロイヤルエクストラ」と同様の電子制御サスペンションが標準装備されていた

先進装備を盛り込んだ高級セダン

【3代目】三菱デボネア(1992〜1999年)

3代目デボネアは、ボディーサイズを大幅に拡大し、大きくのびのびとしたプロポーションへ。それまでのデボネアとは違い、曲線が加わったデザインとなった

1990年代初頭はバブル景気がまだ影響している時代。ライバル車が3ナンバーになっていることを鑑み、本格的な大型ボディーへとシフトしている。また先代に続きOEMが決まっていたヒョンデからの要望も多く受け入れ、威風堂々としたセダンフォルムを構築している。全長は5mにも届きそうな4975mmと大きく、全幅も1815mmで、当時1800mmを超えるモデルは希少だった。全高は第2世代と変更なく1440mmでキャビンスペースを確保していた。また車種展開としてパーソナルカーの「エクシード」とショーファードリブンの「エグゼクティブ」の2タイプを用意。そしてストレッチ版の「デボネア150」ものちに発売している。150はストレッチした長さ150mmを意味している。

リア周りも風格を感じるゆったりとしたデザインに。エンジンはV6 3.5LとV6 3Lのガソリンエンジンに加え、LPG仕様もあった。V6 3.5Lエンジンは、最高出力260PS、最大トルク33.0kgmを発揮した

助手席シートバック中折れなど数多くの調整機能をもつエグゼクティブシートシステムや、車内の酸素濃度を高めるオキシジェンリッチャなど、心地良いスペースを実現する機能が盛り込まれていた

振動ジャイロ方式のセンサーを導入した高精度ナビや10スピーカーのオーディオ、好みに応じてアナログ表示とデジタル表示を切り替えられるデュアルモードメーターなど先進装備も満載

短命で終わってしまったヒョンデとの共同開発車

【初代】三菱プラウディア(2000〜2001年)

車名の由来はPROUD(誇り高い、堂々とした)とDIAMOND(ダイヤモンド)を合わせた造語で三菱最高級車を表現する

デボネアの後継モデルとして韓国・ヒョンデとの共同開発で誕生したのがプラウディアだ。新時代の高級車と呼ぶにふさわしい高級パーソナルセダンとして開発されている。また、国産車唯一の本格リムジン「ディグニティ」も同時に発売している。プラウディアは最高級4ドアセダンとして開発され、ディグニティはプラウディアの後席空間をストレッチしたリムジン仕様だった。国産車最大級の後席の広さを誇り、V8型4.5Lエンジンを搭載。ゆとりと快適さに満ちた走りなどを特徴としていた。ヒョンデとは1986年の2代目デボネアVのときから、提携関係にあったためノックダウンで生産されている。そのためヒョンデの要望を多く盛り込んだモデルがプラウディアであった。

ワイド感を強調する端正な縦型テールランプが特徴。ボディーサイズは、全長5050mm、全幅1870mm、全高1475mm、ホイールベース2830mm

5mを超える全長で車内は広く、ヘッドルームとショルダールームにゆとりをもたせた。FF車の特徴を生かし、センタートンネルは低く、足元にも余裕があった

木目を多用した最高級車ならではの高品位な雰囲気。レーザーレーダーで計測した先行車との車間距離に応じてスロットルとシフト制御を行い、適正な車間距離を維持するクルーズコントロールも用意された

最終モデルは日産フーガのOEMに

【2代目】三菱プラウディア(2012〜2016年)

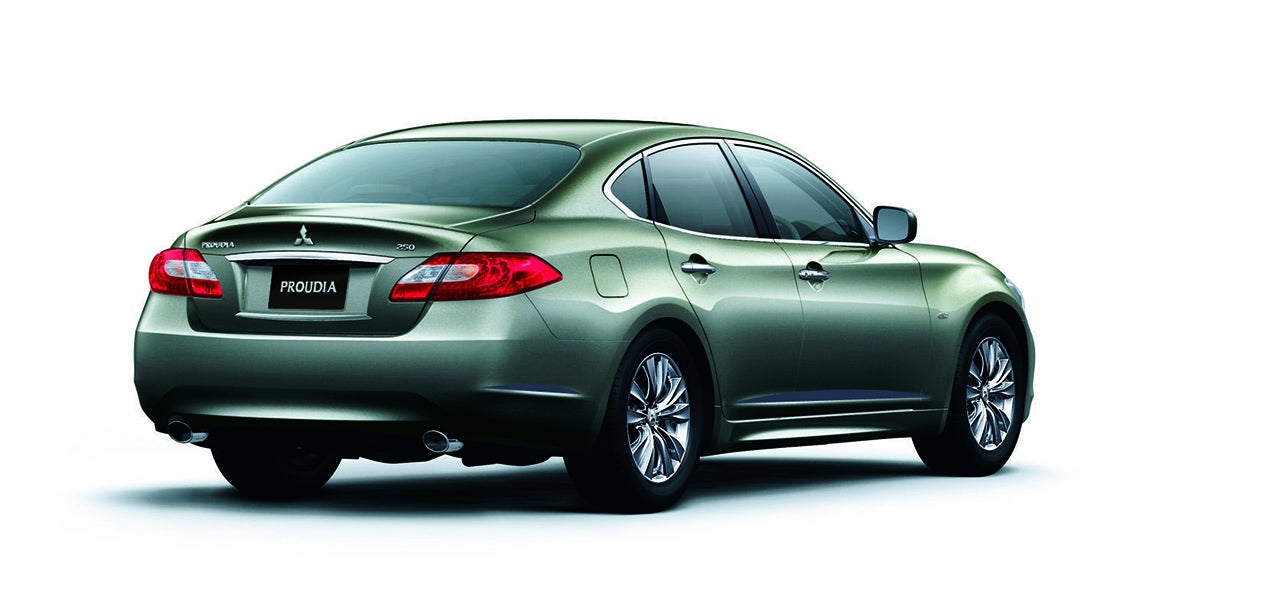

日産フーガのOEM供給により誕生した2代目プラウディア。フーガとの大きな違いはないが、プラウディア専用となる縦基調のフロントグリルが備わった

第2世代のプラウディア、ディグニティは2012年に発売されている。プラウディアのベースモデルは日産フーガのOEM供給で、ディグニティは同じく日産のシーマのOEM供給を受けて生産されている。三菱と日産は2011年に軽自動車の共同開発を行うNMKVを設立しており、その関係は2025年の現在も継続している。そして2代目プラウディア、ディグニティの発売から4年後に三菱は日産からの資本提携を受け、ルノー、日産、三菱のアライアンス関係となった。車両はともに最高級セダンのパーソナルユース、ビジネスユースに位置付けられている。プラウディアは2.5Lと3.7Lエンジンを用意し、ディグニティは3.5Lエンジンのハイブリッドシステムを採用している。

丸みを帯びたどっしりとしたスタイルが特徴。エンジンはV6の3.7Lと2.5Lの2タイプを設定。3.7L車には4WDモデルもラインアップされた

上位モデルの「370VIP」には職人の丹念な手作業による銀粉本木目パネルを採用。シートには柔らかく上質なセミアニリン本革が使用され、豪華な車内を演出していた

初代プラウディアのロングモデル

三菱ディグニティ

プラウディアに対し、全長は+285mmの5335mm、全幅は同じ1870mm、全高は+10mmの1485mm。フロントグリルはプラウディア以上に幅広くし、格調の高さを表現

初代ディグニティはヒョンデとの共同開発でプラウディアの後席部分をストレッチしたリムジン仕様としている。三菱は1982年にヒョンデに出資を行っており、技術供与や生産技術の援助を行う関係としていた。2000年代になると共同開発する関係となり、プラウディア/ディグニティはその一環。ディグニティは後席乗員への徹底したおもてなしを商品コンセプトとして設計されている。スーパーエグゼクティブシート・システムなど快適装備の充実を誇り、当時国内唯一の本格リムジンとしていた。

拡張した全長のほぼすべてを後席の居住性に充て、後席の足元スペースを+250mm拡大。圧倒的な広さを誇っていた

3回にわたってお送りした国産ショーファードリブンの歴史を辿る特集、いかがでしたでしょうか? いまとなってはトヨタ・センチュリーしかラインアップはありませんが、それぞれのメーカーが、その時代の“贅”をカタチにしたショーファーカーは見所が多いですね。街中ではなかなか見る機会が少ないですが、見かけたときはぜひ本企画を思い出してみてください。

三菱デボネアに乗っていたハマ・オカモトさんのドライブミュージック企画はこちら

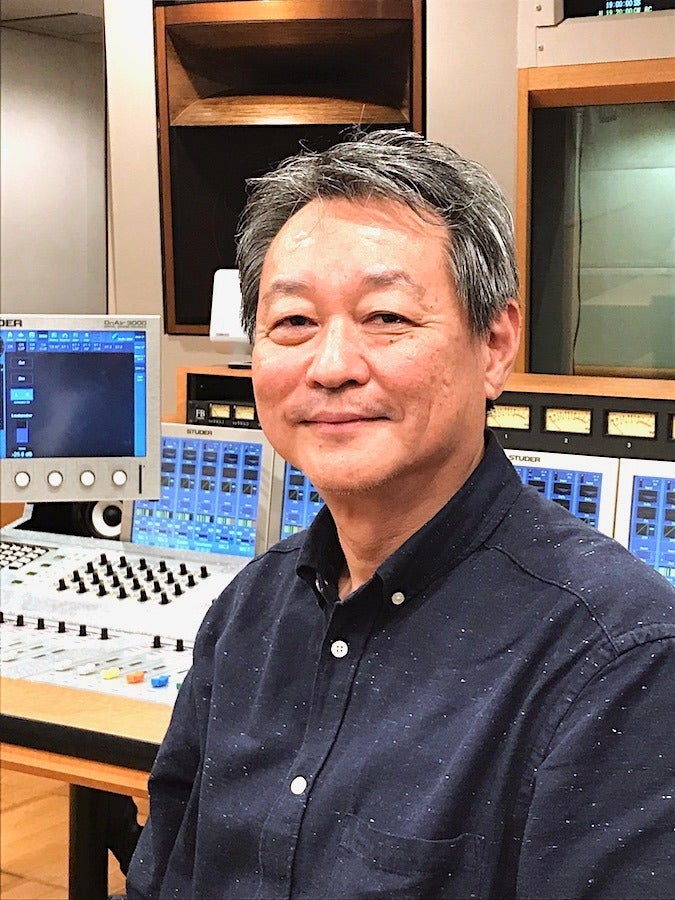

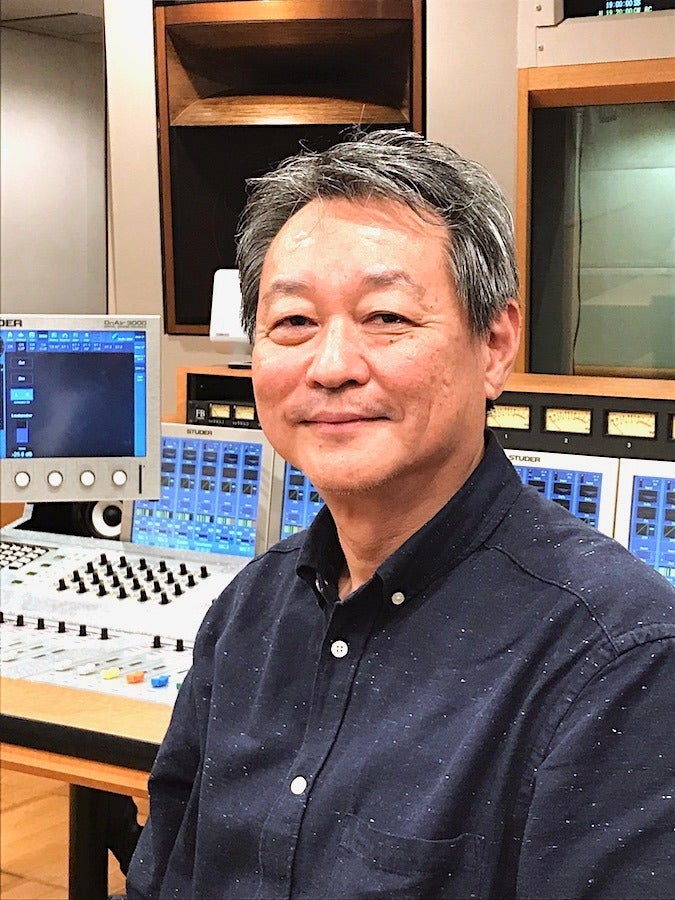

高橋アキラ

たかはし・あきら モータージャーナリスト、公益社団法人自動車技術会 モータースポーツ部門委員、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員、日本モータースポーツ記者会会員。やんちゃなチューニング全盛期の自動車専門誌編集者時代を経て、技術解説、試乗レポートなどに長けた真面目なジャーナリストに。Y30グロリアワゴン、マスタングなど愛車遍歴にはマニアックな車も多い。

特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12