~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

中立の立場で、交通事故のトラブルを迅速・公正に解決する機関 『公益財団法人 交通事故紛争処理センター』すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている「自賠責保険」。その主な役割は交通事故の被害者に対する損害賠償の補填ですが、実はそれだけではありません。保険料をもとに得られる「運用益」は、被害者支援や自動車事故防止など、公益性の高い事業にも活用されています。

JAF Mate Onlineではその現場を全3話の特集で徹底取材し、第1話目の本記事では「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」にスポットを当て、自賠責保険の運用益がどのように社会に役立っているのかをご紹介します。

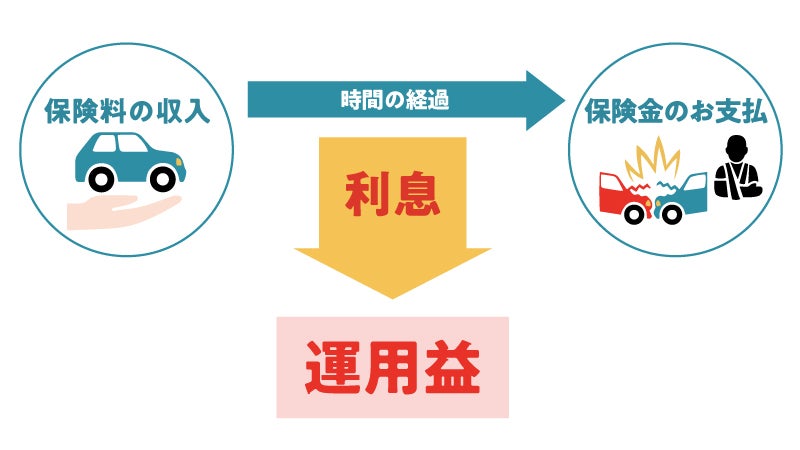

なぜ自賠責保険で運用益が発生するの?

自賠責保険では、保険会社が契約者から保険料を預かり、被害者に保険金を支払うまで時間差があるため、保険会社には一時的に資金が蓄積されます。この資金を運用することで得られる利息が「運用益」です。自賠責保険は「ノーロス・ノープロフィット」(損失も利益も出さない)の原則に基づいて運営されており、損害保険会社は運用益全額を他と区分し、準備金として積み立てることが法令で義務付けられています。

自賠責保険の運用益は、どう使われているの?

自賠責保険の運用益は、将来の自賠責保険制度における収支改善のための財源として使われるほか、「自動車事故防止対策」や「救急医療体制の整備」、「自動車事故被害者対策」、今後の発展が期待できる自動車事故医療研究費の助成など、自動車事故被害者の保護に関わる幅広い分野に活用されています。これらは「自賠責運用益拠出事業」と呼ばれ、法律(自賠法第28条の3)でも定められた制度です。2025年度には全国48の事業に対して総額約17億7千万円が支援されました(一般社団法人日本損害保険協会発表)。この数字からも、運用益が社会的に重要な役割を果たしていることがわかります。

自賠責保険の運用益を運営財源に活用! 交通事故紛争処理センターとは?

左から交通事故紛争処理センターの村田総務部長、中込弁護士、竹内常務理事

交通事故に遭ったとき、損害賠償の交渉は被害者にとって大きな負担です。保険会社とのやり取りや法的な知識が求められる場面も多く、納得のいく解決が難しいこともあるでしょう。そんなとき頼れるのが「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」です。

同センターは、交通事故による損害賠償問題を迅速かつ公正に解決することを目的として1974年に発足しました。1978年には組織を拡充し、総理府(現在の内閣府)所管の「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展。2012年に公益財団法人へ移行し、公共性と中立性を一層強化しています。

同センターの常務理事である竹内氏によると、「交通事故は社会的に深刻な問題であり、被害者が保険制度や法律知識に詳しくないため、適正な賠償を得られずにご不満が生じるケースも少なくないと思います。裁判だと時間も費用もかかり、利用しにくいということもあります」といいます。こうした背景から、同センターは公正・中立な第三者による裁判外の紛争解決機関(ADR)として、無料で法律相談・和解斡旋(あっせん)・審査を提供しています。

同センターの相談件数は累計で約27万件に達し、そのうち約19万件で示談が成立し、直近10年間では約88%で示談が成立しています。自賠責運用益拠出事業は同センターの事業を支援し、貴重な運営財源として使われています。

加害者または加害者側の契約する保険会社との紛争を解決に導き、しかも無料。まずは電話で予約を!

交通事故紛争処理センターの利用は、まず電話による予約の申し込みから始まります。相談担当者(弁護士)との面談を予約し、法律相談を受けたうえで、原則として和解斡旋手続きへと進みます。初回は電話により相談を受けることもできます。

拠点は全国に11カ所。遠方の申立人(被害者)にも電話で対応しますが、申立人の居住地や事故発生地により申し込み先が決められているため、Webサイトなどで確認するとスムーズです。

和解斡旋では、申立人と加害者側の契約している保険会社が出席し、弁護士が中立の立場で話し合いを進めます。合意に至れば示談成立です。

和解できなかった場合は、申立人は審査を申立てることができ、法律学者、裁判官経験者、弁護士の3名による審査会において改めて当事者から説明を受け、意見を聴取したうえで合議により裁定(結論)が出されます。加害者側の保険会社などは審査結果を尊重することになっており、申立人が審査員による裁定に同意すれば、和解が成立し賠償金支払いなどの手続きが行われます。紛争解決のための一連の相談や手続きは無料で利用できます。

交通事故紛争を多く扱う専門性の高い弁護士がサポート

「人身事故の場合、加害者側の保険会社から損害賠償額を提示されたものの、休業損害の一部を否定されることや、傷害慰謝料が低いことなどに不満を感じることは珍しくありません」と話すのは同センターの相談担当者である中込弁護士。こういったケースでは、弁護士に委任することも有力な選択肢となりますが、中立的な第三者機関を利用することができれば、自分で対応したいと考える人もいるでしょうし、また、できるだけ弁護士費用などを節約したい人もいると思われます。

このような場合に交通事故紛争処理センターを利用すれば、中立・公正な意見を参考にでき、かつ、被害者の出費も最小限に抑えられることになります。また「弁護士は幅広い事件を扱っているため、必ずしも交通事故案件に強いとは限りません。同センターが嘱託している弁護士は交通事故案件を多く扱っており、専門性が担保されているため安心感を持って利用できます」と、中込弁護士は同センターのメリットを強調します。

年間5,000件以上の申立てを受理。調査研究でも運用益を活用

2024年度の交通事故紛争処理センターの新受件数は5,073件。このうち和解件数は4,470件で、和解が成立した割合は88%以上でした。

同センターの事業には、法律相談や和解斡旋のほかに、交通事故による損害賠償に関する調査研究活動もあります。裁判所が示した判決や、同センター審査会の裁定例を独自にデータベース化し、和解斡旋や審査に活用しており、同センターの重要な活動のひとつです。

2024年度末には「新判例紹介検索システム」で1万9,794件、「裁定例検索システム」で4,949件がデータベース化されました。こうした調査研究活動にも、自賠責運用益拠出事業が有効に活かされています。

利用者から高評価! 交通事故紛争処理センターを利用する際の注意点とは?

交通事故紛争処理センターを利用する際には、いくつかの注意点があります。例えば、紛争解決までの相談や手続きは無料ですが、医療記録の取得費用や交通費、資料作成費などは自己負担となります。

また、同センターで取り扱えない紛争があることにも注意が必要です。事故の相手方が自動車(原動機付自転車を含む)によるものでない場合、例えば、自転車と歩行者、自転車と自転車の事故に伴う損害賠償に関する紛争は対象外となり扱いません。

なお、治療中や後遺障害の認定手続きが終了するまでは、利用の申し込みができません。これらの注意点をよく理解し、誠実に対応することで、円滑な紛争解決につながるでしょう。

同センターが行った利用者アンケートによると、最終的な示談金の額について「妥当」あるいは「許容範囲」と答えた人は92.9%。交通事故で困っている人がいたら「交通事故紛争処理センターの利用を勧める」と答えた人は96.1%にのぼり、利用者からはおおむね高い満足度が示されています。交通事故に関する紛争を適切に処理する同センターの活動を通じて、自賠責保険の運用益拠出事業は多くの自動車事故被害者を力強く支えているのです。

アンケートキャンペーン開催中!

特集の記事一覧

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12

自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏

2026.01.09

第10回日本カー・オブ・ザ・イヤー。1989年はトヨタ・セルシオを筆頭に高級車の黄金期

2026.01.06

旧車レンタカー・オブ・ザ・イヤー 2025に輝いた一台は?

2026.01.04

昭和・平成を駆け抜けた旧車オーナー珠玉の物語集

2026.01.03

あなたはいくつ知ってる? クルマの謎の穴クイズ!

2026.01.03