技術が暮らしに変わる瞬間――2000年以降、市販化されたコンセプトカーが描いた“未来の日常”

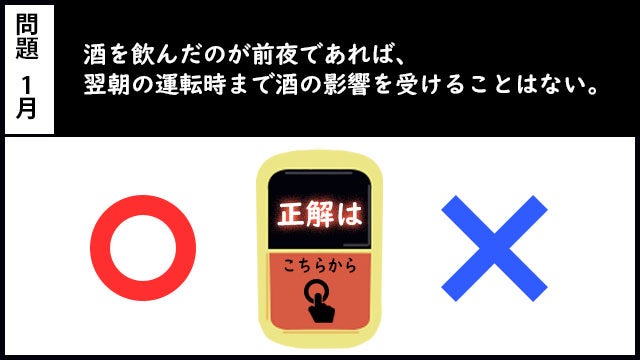

ジャパンモビリティショー直前特集【後編】…環境・安全・個性が融合した“未来のクルマ”の原点を辿る2025年10月30日(木)から11月9日(日)まで開催されるジャパンモビリティショー2025。前身の「東京モーターショー」から2023年に改称し、今回で3回目を迎える。クルマのショーといえば、各自動車メーカーがクルマの未来を示すコンセプトカーが見どころ。過去にはさまざまなコンセプトカーが登場してきた。そこで、2000年以降、クルマの多様化や環境問題に応え、市販化に至ったコンセプトカーを紹介しよう。

- カーマニアのみならず、誰もが楽しめるモーターショーへと変化

- ホンダ/model X Concept(2001年出展)→エレメント(2002年登場)

- 三菱/Concept-D:5(2005年出展)→デリカD:5(2007年登場)

- ダイハツ/SK-ツアラー(2005年出展)→ソニカ(2006年登場)

- ホンダ/FCXコンセプト(2005年出展)→FCXクラリティ(2008年登場)

- スズキ/Kizashi2(2007年出展)→キザシ(2009年登場)

- スバル/エクシーガコンセプト(2007年出展)→エクシーガ(2008年登場)

- ホンダ/EV-STER(2011年出展)→S660(2015年登場)

- マツダ/TAKERI(2011年出展)→3代目アテンザ(2012年登場)

- 世界のモーターショー

カーマニアのみならず、誰もが楽しめるモーターショーへと変化

写真は第24回(1981年)東京モーターショー開催時のもの。当時の開催場所は晴海・東京国際見本市会場。出品台数は歴代最多の849台、来場者数も111万人を超えた

日産・スカイラインGT-RやインフィニティQ45、トヨタ・セルシオ、ユーノス(マツダ)・ロードスターなど、世界基準で評価される意欲作が次々に登場。近代国産車の歴史上、最高のヴィンテージイヤー(ワイン作りにおける良質なぶどうが獲れた年)とされたのが1989年。その勢いは90年代初頭まで続くが、サステナブル(持続可能)という言葉を耳にするようになった2000年代に入ると徐々にトーンダウン。パフォーマンスや豪華さの競い合いに代わり、燃費・環境性能や安全装備といった分野での技術競争が活発化した。

世界初の量産ハイブリッドカーとして1997年に発売されたトヨタ・プリウスは初代モデルこそ穏やかな滑り出しだったが、スポーティーに一新されたスタイルや自動車庫入れ機能(インテリジェントパーキングアシスト)などで話題を集めた2003年発売の2代目モデルが120万台に迫るヒットを記録(初代は6年間で12.3万台)。2009年には三菱が軽自動車クラスに電気自動車のi-MiEVを、翌2010年には日産が5人乗り普通乗用車のEVリーフを発売。バッテリーの耐久性や充電設備の整備など向き合うべき課題もあるなか、着実にシェアを拡大した。

現在販売が行われている国産車の中で、電動・ハイブリッドに関わる技術との関連をまったく持たない純粋なガソリンエンジン車(昨今ではICE〈internal combustion engine=内燃機関〉とも呼ばれている)はごく少数派になりつつあるという、90年代初頭には想像すらできなかったような現状となっている。

安全装備についてはABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やエアバッグは車種を問わずスタンダードとなった他、車体に取り付けられたカメラやレーダーによる「ぶつからないクルマ」作りへの取り組みが加速した。

その先駆者であるスバルは2008年にステレオカメラからの画像情報を元にブレーキ制御や車線逸脱防止、AT誤発進抑制などを可能としたアイサイトを実用化。このカメラとレーダーを主とした運転支援システムが飛躍的な進化を遂げたのも2000年代以降の出来事のひとつで、2019年には一定条件下での手離し運転を可能とした日産のプロパイロット2.0が登場。昭和の時代には空想の中のものと思われていた自動運転の世界が現実味を帯びてきたことを、よりリアルに印象づけた。

これらの技術に加え、前回のモビリティショーの会場でも多数見受けられたのが、超小型の1人乗り用モビリティ。高齢社会やバリアフリー化を支える軽快・便利な交通手段という役割だけに留まらず、災害現場での活動を手助けする乗り物としての可能性にも期待が寄せられるなど、この分野はこれから先も注目を集めそうだ。

ホンダ/model X Concept(2001年出展)→エレメント(2002年登場)

アメリカ生まれのアメリカ育ち

イメージはライフガードステーション

サーフボードを縦に積み込むのに便利な可倒式テールゲート、丸洗いできるウォータープルーフインテリアなど、遊び心が凝縮されていた

かつてアメリカの若者にとって、自由な生き方の象徴でもあったライフガードの待機部屋をモチーフに、ホンダの北米研究開発拠点Honda R&D Americas, Inc.ロサンゼルスセンターにて企画されたコンセプトカー、model X Conceptがベースとなったエレメント。生産もアメリカ・オハイオ州のイーストリバティ工場が担当。アメリカでは2002年12月から、日本への導入はやや遅れて2003年4月から開始されたが、無塗装の樹脂パネルを多用したプリミティブな外観(もちろんあえて簡素さを狙ったモノ)や、5人乗りながら3列シートのオデッセイの上級グレードと同等の価格設定から販売は苦戦。2年余りで販売を終えている(アメリカでは9年以上にわたり販売)。

まさにコンセプトカーそのままのスタイルで発売されたエレメント。国内版は4WDのみだが、アメリカではFFモデルも設定されていた

ピラーレスの観音開きドアで開放感を演出。リアゲートは上下2分割で、下段部をベンチ代わりに使用した際の背もたれになるクッションも用意(オプション)されていた

三菱/Concept-D:5(2005年出展)→デリカD:5(2007年登場)

デザインのキーワードは「超高機動」

数々の予防・衝突安全技術を搭載

ヘッドライト周りがカバーで覆われたフロントマスクはいかにもショーモデル風だが、シルエットはほぼ市販型のデリカD:5そのもの

そのネーミングからも、デリカの5代目としての登場を予感させたショーモデル、コンセプトD:5。お披露目の場となったのは2005年の第39回東京モーターショー。先代のスペースギアではパジェロから継承されたFRベースの堅牢なシャシーが用いられていたが、コンセプトD:5ではひと足先に市販されたFFベースのアウトランダーとの共有となり、4WDシステムも同車と共通の電子制御式を採用。10個の近接障害物センサーやカメラを使ったレーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロールといった技術は市販車にも生かされた。

切れ上がった前後のオーバーハングや高めの地上高は「超高機動」というテーマに基づいたもの。ショーモデルではルーフ全面がガラス張りとされていた

2007年1月の東京オートサロンにおいて市販モデルの発表が行われたデリカD:5。当初は4WDのみの設定だったが、4か月遅れて2WD(FF)も追加発売された

ダイハツ/SK-ツアラー(2005年出展)→ソニカ(2006年登場)

SKの意味はSoh(爽)Kai(快)

クラスを超えたお洒落さ、上質さを表現

2400mmを超えるロングホイールベースや低く抑えられた車高によるフォルムは「爽快エアロシルエット」と呼ばれた

2005年の第39回東京モーターショーに出品されたSK-ツアラー。昭和47年のホンダ・ステップバンを原点に、平成5年のスズキ・ワゴンRによって大流行となったハイトワゴンと呼ばれるミニバン風スタイルの逆を張ったフォルムが特徴。エンジンは直列3気筒ターボで、CVTはマニュアルミッション風の7段階の変速特性を備えていた。乗員を包み込むような形状のサラウンドインテリアも、その市販モデルとして翌年登場するソニカに受け継がれた。

SK-ツアラーのエアロフォルムをそのままに、翌年発売されたソニカ。車名の由来は音速を意味するSonicの他、Soaring and Nimble Car=舞うように爽快なクルマ、という言葉の頭文字を組み合わせた造語だった

ホンダ/FCXコンセプト(2005年出展)→FCXクラリティ(2008年登場)

最先端の燃料電池技術が可能とした

流麗なセダンフォルム

2BOX のハッチバックスタイルだった2002年のFCXに対し、FCXコンセプトは大径タイヤを四隅に配置した大型サルーン風の車体が特徴

2002年にトヨタ・FCHVと同時期に作られ、リース販売という形ながら少量が実用化された燃料電池車ホンダ・FCX。その進化版として2005年に発表されたのがFCXコンセプト。新設計の燃料電池スタックをセンタートンネル内に搭載。内部の水素や生成水の流し方を従来までの水平方向から垂直方向に変更したことで、スタック本体の小型化と高効率化に成功。これにより外観デザインの自由度も高まり、低床、低車高のスタイリッシュなセダンフォルムが実現可能となった。

ツインリンクもてぎ(現モビリティリゾートもてぎ)で2008年に行われたINDY JAPANではオフィシャルカーも務めたFCXクラリティ。2015年には後継モデル、クラリティ・フューエルセルが登場

スズキ/Kizashi2(2007年出展)→キザシ(2009年登場)

スズキ初のミディアムクラス車として登場

“意外な方面”での活躍も

大径ホイールを備えたクロスオーバースポーツワゴンとして企画されたKizashi2。エンジンは3.6リッターV型6気筒が搭載されていた

2007年のドイツ、フランクフルトモーターショーに姿を現したコンセプトカー、Kizashi。この時はワゴンとハッチバックの2種類が展示されたが、同年の第40回東京モーターショーにはKizashi2として大径ホイールと高めの車高をもったワゴンのみが出品。さらに2008年のニューヨークオートショーにはKizashi3としてセダンタイプに路線変更。生産型はこのコンセプトカーがベースとなった。スズキ初のDセグメント車として話題を集めたが、当初から受注生産での販売ということもあり、市場では苦戦。その一方、警察の捜査用車両として相当な台数が導入された。

デザインはアメリカにおけるスズキの販売子会社「アメリカンスズキ」社によるもの。筋肉質なフェンダー周りの造形は生産型にも採り入れられた

市販型には2.4リッター4気筒エンジンが搭載され、FFと4WDを設定。キザシという車名には「世界の市場に向け、新しいクルマ作りに挑戦する」という想いが込められていた

スバル/エクシーガコンセプト(2007年出展)→エクシーガ(2008年登場)

ミニバンは苦手、という方々に好評

3列シートのツーリングワゴン

生産型との相違点はヘッドライト周りの造形やカメラ式の小型サイドミラー、19インチサイズのホイール程度だった

“近未来のスーパーワゴン”をテーマに、α-EXIGA(アルファ・エクシーガ)として3列シートを備えたツーリングワゴン型のコンセプトカーが初めて公開となったのは1995年の第31回東京モーターショー。そこから時を経て2007年の第40回東京モーターショーの会場でほぼ生産型として姿を現わしたエクシーガコンセプトは、7人乗りのパッケージングを継承し、2リッター水平対向4気筒ターボエンジンを搭載したスタイリッシュな3列ステーションワゴンとして登場。翌年市販されたエクシーガもほぼ変わらず発売された。

どの席に座っても景色が楽しめる見晴らしの良さを目指した、7シーターパノラマツーリングというコンセプトで登場したエクシーガ

ホンダ/EV-STER(2011年出展)→S660(2015年登場)

コンセプトカーの段階では電気自動車だった?

あくまでショーモデルという位置付けでありながら、荒唐無稽な奇抜さとは一線を画していたことから、発表直後から「ビートが復活か?」というウワサが巻き起こった

オープンボディ+ミッドシップという組み合わせを軽自動車の枠内で実現させたビートが1996年に生産終了。そこから15年にわたるブランクを経たのち、2011年の第42回東京モーターショーに次世代電動スモールスポーツコンセプトとして発表されたEV-STER。カーボン素材を多用した車体のデザインにはビートの面影が色濃く残され、10kWhのリチウムイオンバッテリー+モーターによる後輪駆動方式を採用。航続距離は約160km。ステアリングは航空機の操縦レバーのような形状が採用されていた。

2013年の生産プロトモデルとも言えるS660 CONCEPTを経て、2015年に発売開始となったS660。マニュアル車には軽自動車初の6速MTが採用された

マツダ/TAKERI(2011年出展)→3代目アテンザ(2012年登場)

魂を揺さぶる、心をときめかせる

新デザインテーマ「魂動(こどう)」を採用

超ロングノーズデザインが特徴的だった靭(SHINARI)を、より市販車風にリファインさせた雄(TAKERI)

マツダの新しいデザインテーマ“魂動―Soul of Motion”を具現化したコンセプトカーとして2010年のロサンゼルスオートショーに出品された「マツダ靭(SHINARI)」の流れを汲み、翌年の東京モーターショーで新世代中型セダンとして披露されたマツダ雄(TAKERI)。

ダイナミックなラインを描くフロントフェンダーはSHINARIそのもので、エンジンは当時からマツダが積極的に採用を進めていたディーゼルエンジンを搭載。新機構としては同社初となるキャパシタを使った減速エネルギー回生システムが採用されていた。

左から靱(SHINARI)、雄(TAKERI)、3代目アテンザ

2012年の発売開始時はアテンザ。19年からはMAZDA6へと改名されたのち、2024年9月に販売終了。現時点におけるマツダの4ドアセダンはMAZDA3のみとなった

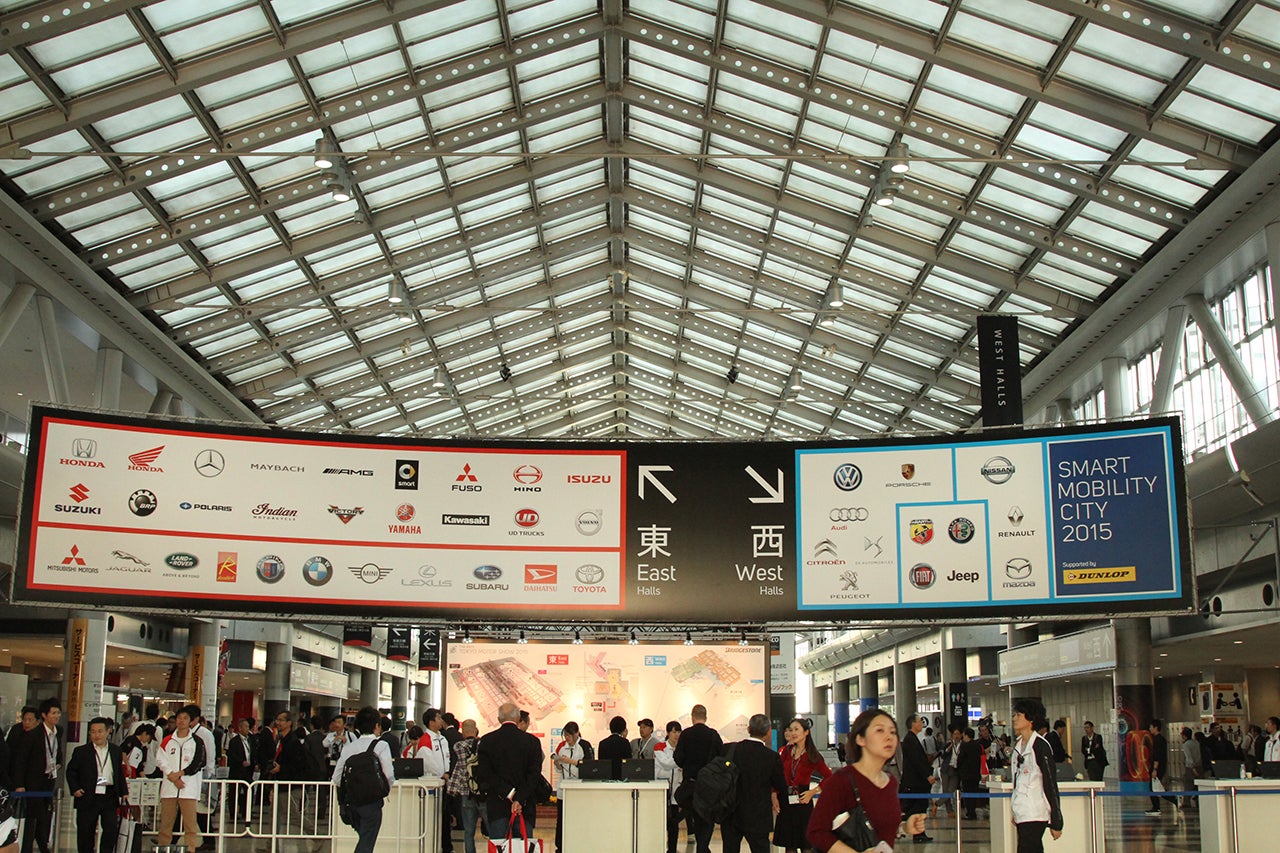

世界のモーターショー

2015年開催の上海モーターショーでのトヨタブース

その昔、世界3大モーターショーと呼ばれていたのがアメリカのデトロイトモーターショー、ドイツのフランクフルトモーターショー、そして日本の東京モーターショー。しかし、時代の移り変わりとともにショーの規模や形態も変化。さまざまな方面に影響をもたらしたコロナ禍ではネット上でのバーチャルモーターショーが行われるなど、多額の費用を要するショーの在り方を見直す動きも。そんななかでも依然として活況を見せているのが中国。上海・北京と交代で隔年開催されているモーターショーには多数の海外メーカーが参加。日本国内でも頭角を現わしつつあるBYDをはじめ、大小のEVメーカーが顔を揃え、マーケットにおける電動化への動きを後押ししている。

長年、フランクフルトで開催されていたドイツ国際モーターショー(IAA)。2021年からはミュンヘンに移行。これに伴い、名称もIAAモビリティに変更された

ジャパンモビリティショー直前特集、いかがでしたでしょうか? 10月30日からの開催を前に、各自動車メーカーや参加関係社のサイトにはクルマ好きの興味をそそる出品内容に関する事前情報が続々と紹介されているようです。もちろん、クルマ好きだけでなく、前回好評だったキッザニアとのコラボスペースやグルメコーナーが今年も開設。家族揃って、お祭りイベント感覚で出かけてみるのもオススメです!

ジャパンモビリティショー開催直前! コンセプトカーやブース情報はこちらもチェック!

高橋陽介

たかはし・ようすけ 幼少期からのクルマ好きが高じ、九州ローカルの自動車雑誌出版社の編集を経てフリーランスに。雑誌やウェブを中心に、4輪・2輪関連の記事を執筆中。クルマにまつわる映画にも目がない。自身の愛車遍歴はもっぱらマニュアルのスポーツカーだが、後輪駆動とアナログメーターが必須条件のため、購入候補車が年々減っていくのが悩みとなっている様子。

特集の記事一覧

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12

自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏

2026.01.09

第10回日本カー・オブ・ザ・イヤー。1989年はトヨタ・セルシオを筆頭に高級車の黄金期

2026.01.06

旧車レンタカー・オブ・ザ・イヤー 2025に輝いた一台は?

2026.01.04

昭和・平成を駆け抜けた旧車オーナー珠玉の物語集

2026.01.03