“宇宙船”を連想させる近未来フォルムの魅力は今なお健在! マツダ・コスモスポーツ(前期型)

ロータリー車を愛し続けるオーナーのカーライフに迫る【ちょっとレトロなガレージ探訪記】懐かしさにあふれた昭和時代の旧車をピックアップ。当時ならではの味わい深いデザインや装備、トリビア的な要素にスポットを当てつつ、オーナー独自のカーライフを紹介するこのコーナー。第5回目となる今回は、1967年式コスモスポーツを所有する広島県在住の花本恵嗣さんのガレージにお邪魔しました。

ファミリア・ロータリークーペで

ロータリーエンジンの潜在性能を実感

オーナーの花本さんいわく「なんとなく雰囲気がファントム戦闘機っぽいでしょ?」とお気に入りの、後方低めからのアングル。トレッドはフロント1250mmに対しリアは1240mmと10mm狭い(後期型はフロント1260mm/リア1250mm)

四国・愛媛県へと通じるしまなみ海道を間近に臨む、風光明媚(ふうこうめいび)な観光地として知られる広島県尾道市。そんな穏やかな風景が広がる町並みの一角で旅館業を営む花本さんの愛車が、1967年式マツダ・コスモスポーツ。築200年近い歴史を持つ(文政10年築)母屋の傍らにある蔵を改装したガレージ内にうずくまるように収まった姿はサイズこそ小ぶりながらも、独特の存在感を漂わせている。

「初めて買ったロータリーエンジン搭載車はファミリア・ロータリークーペ。モーターのように回るレスポンスの鋭さにすっかりハマり、当時呉市にあったサーキット、野呂山スピードパークに仲間たちと一緒に出掛けて、草レースにも何度か出ました。その後は国際B級ライセンスを取って、ドライバーとしてラリーにも参戦しました」

これ以降もサバンナRX-3、ルーチェ(LA22型)、サバンナRX-7(SA22C型)などロータリー車を複数台乗り継ぐが、会社の転勤で埼玉県へと移ってからは当時の国産スポーツカーの中で最強の性能を誇ったBNR32型スカイラインGT-Rを購入。吸排気系を中心に合法の範囲内でのチューニングを行い、箱根のワインディングロードを走るほか、筑波サーキットには“目をつむっても走れる”ほど通い詰めたという。

そんな花本さんが旧車に対する興味を持つようになったのは、関東での勤めを終え尾道に戻ってからのこと。最初に選んだ一台は意外にもマツダの軽自動車、B360ライトバンだった。

「近所の方が納屋にしまい込みっぱなしになっているのを見かけて、譲ってもらいました。ご本人は別にマニアとかではなく、普通に農作業のアシとして使われていたようです。見た目は地味ですが、エンジンはキャロルと同じアルミ製の水冷4気筒。でも、とにかく力がなくて、坂道では苦労しましたね」

B360との出会いをきっかけに、スピードやパワーではなく、手の内で楽しめる性能や自ら手を入れることができるシンプルなメカニズムといった旧車の面白さに目覚めた花本さんは、この後も3輪トラックのK360や初代ファミリアバンなどを増車。おのずと旧車仲間の輪が広がりを見せるなか、そのうちの一人が所有するコスモスポーツに目が留まる。

「久しぶりにじっくりと眺めたところ、改めてカッコいいデザインだなと再認識しました。もともとロータリー好きだったし、仕事柄長い間技術職に携わっていたこともあって、マツダの技術者たちが心血を注いで作り上げた国産初のロータリー車の走りはどんなモノなのか興味が湧いてきました。すると数か月後、その方が適当な個体を探してくれたんです(当時は現在のように旧車の価格が高騰する前でした)。車体は前期でしたが、フロントのパネルは開口部が広い後期用に変更されていました」

中央の色あせた写真は1970年代当時呉市にあったサーキット場、野呂山スピードパークのピットで撮られたもの。その左隣の写真はフランスから来日したクルマ番組のレポーターからの取材を受ける花本さん(車両は後期型コスモスポーツ)。グリーンの車体が写ったカタログは、旧車の面白さを知るきっかけとなったマツダB360ライトバンのもの

3台のコスモスポーツを乗り継いだ結論

“私には前期型がしっくりなじみますね”

こうして、50歳を過ぎてから初めてコスモスポーツを愛車とした花本さん。絶対的なパワー感という点ではかつて所有していたサバンナRX-7の12Aに及ばないものの、軽快な吹け上がりを見せる10Aロータリーのフィーリングやシャープなハンドリングなど、期待を上回る走行性能に大満足。同車のオーナーズクラブにも加入し、“クルマは大事に眺めるだけでなく走らせてナンボ”という考えから長距離ツーリングやラリーイベントなどにも参加。コスモスポーツとの旧車ライフを満喫していたが、所有から10年ほどがたった頃、友人から“なんとか譲ってもらえないか”との相談が持ちかけられる。

「その友人は若い頃からコスモスポーツのファンで、立ち上げた会社が軌道に乗るまでずっと我慢し続け、長年の努力の末、ようやく経営も落ち着いたことから購入を決断されたようです。友人の希望は前期型でしたが、ちょうど同じ時期に後期型の販売物件の話が出てきたので、そちらを私が引き受ける代わりに、私のクルマを友人に渡しました」

以前から興味があったという後期型だが、出力の向上やホイールベースの延長などがもたらす特性の違いは数値以上だったと語る花本さん。1台目と同じように、各地で行われるさまざまなイベントに足を運ぶなど、ガレージにしまい込むことなく、日常的に乗って楽しむスタイルを実践。なかでも忘れられない出来事となったのが、2009年のドイツ遠征。

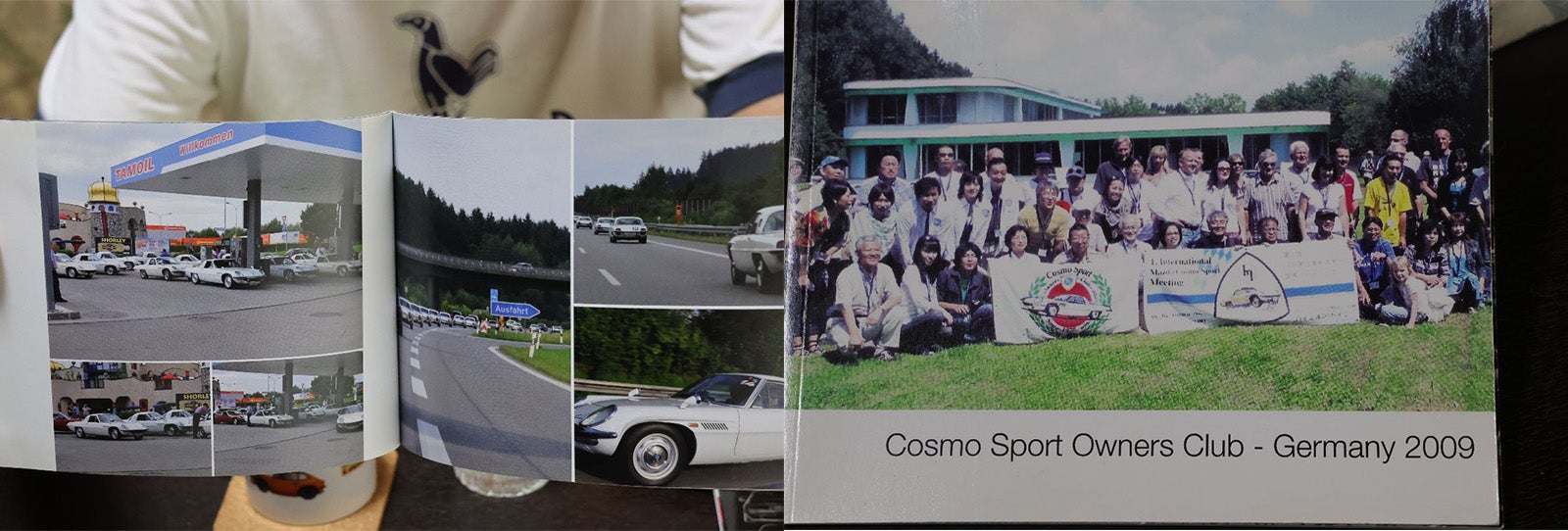

「ドイツマツダの代表を務めるヴァルター・フライさんからオーナーズクラブ宛てに“車両運搬船のスペースの一角を空けるので、こちらにクルマを持って来ませんか”との打診がありました。ドイツといえばご存じの通り、ロータリーエンジン車を世界で初めて市販した国。こんな機会は滅多にないと、30名ほどのメンバーとともに出向きました。アウトバーンやニュルブルクリンクをコスモが連なって走る姿はまさに壮観でしたね。ヴァルターさんは本当にマツダのクルマが大好きで、現地にはいろいろな年代のマツダ車を集めた素晴らしいミュージアムまで作っているんですよ」

(ちなみにこの時期、花本さんはコスモスポーツオーナーズクラブの会長を務めていた)

他にもフランスからクルマをテーマとしたTV番組のクルーが来日した際に取材を受けるなど、得難い経験を共にした2台目だったが、またしても旧車仲間から“譲ってほしい”と声をかけられ、“コスモスポーツのファンが増えるなら”と渋々応じることとなった花本さん。しかし、もはや身近にコスモスポーツがない生活は考えられず、再びクラブ仲間の協力のもと、自身の愛車候補を探すことに。そこで10年ほど前に手に入れたのが現在の前期モデル。

「3台のコスモスポーツを乗り継いできた結論は、自分にはキビキビとしたフットワークを備えた前期モデルが合っているということ。私のクルマは5速のトランスミッションやサーボ付きブレーキなど、前期のカタチを変えることなく部分的に後期型の機能への変更が加えられていて、バランスとしてはまさにベストといえるもの。とはいえ、高速道路を使った長距離移動は後期型の方が安定性に優れているし、それぞれ好みもあると思うので前期/後期の優劣は簡単にはつけられないですね」

先述したように、30代までは定期的にサーキットを走っていただけあって、ドライバビリティーという点についても冷静な視点を持つ花本さん。簡単な点検は自ら行うが、近所にはロータリーに精通した腕利きの主治医がいることもあり、エンジンは一発始動。静かで安定したアイドリング音も、良好なコンディションであることを物語っていた。

「また“譲ってほしい!”という人が出てきたら? う〜ん、10年前とはまた状況が大きく変わっているし、現存する台数もますます少なくなっているので、さすがに今度ばかりは手放すつもりはありません(笑)。心地よいロータリーサウンドを味わいながら、これからも大切に乗り続けて行きたいと思います」

2009年、ドイツマツダからの呼びかけに応え、30名以上で遠征した際の写真を収めたアルバム。「途中立ち寄ったガソリンスタンドでは現地の方々は“何だこの薄くて小さいクルマは?”と驚かれていました」と花本さん。さらにドイツからは飛行機でイギリスまで移動し、自動車ファン垂涎(すいぜん)のイベント、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにも足を運んでいる

最高出力110PSを発生する491cc×2ローターエンジン。写真では見えにくいが、黄色いエアクリーナーボックスの左脇には2019年に東広島に本社を構える日清紡精機広島がコスモスポーツオーナーズクラブ向けに復刻生産した、ブレーキとクラッチのマスターシリンダーが備わる。「どちらも安全に関わる重要な部品だけに、再生について柔軟に対応してくださった日清紡さんには本当に感謝です」と花本さん

細身のウッドステアリングや大径のスピード/タコメーターが目を引くコックピット。ステアリングはドライビングポジションに合わせて前後に60mmの調整幅を持つテレスコピック機能が備わる。前期型のトランスミッションは4速が標準だが、花本さんの車両は後期型用の5速に換装されている

蔵の一部を改装して作られたガレージ。すらりとした長身の花本さんに対し、コスモスポーツの全高は1165mmに過ぎない。ガレージ内には過去に所有したクルマの写真の他、参加したイベントのステッカーやポスターなども飾られ、クルマ好きにはたまらない空間となっている

<トリビア的ポイント その1>

同じように見えて結構違う! 前期型と後期型の車体形状を比較

上段が前期型、下段が後期型。ホイールベースは前期型の2200mmに対し後期型は2350mmと、150mmもの延長を受けているが、デザイン面への影響はほとんど感じられない。よく見るとフロントフェンダー脇のウインカーが丸から長方形へと変更された他、車体サイド部にまわり込んだリアバンパーの長さも異なっている(前期型のほうが長い)。

エンジンやブレーキのクーリング性能を向上させるためバンパー下部のグリル開口部が拡大されているのが後期型(下写真)。花本さんが最初に購入したコスモスポーツのように、所有者の好みで前期型の車体に後期型のグリル周りが移植されている例もあるという。

<トリビア的ポイント その2>

時代をリードしていた安全性への取り組み

スタイリッシュなフォルムや世界初(※)となる2ローターエンジンなどに興味が偏りがちだが、コスモスポーツは1975年に運転席・助手席への3点式シートベルトの設置が義務化される8年前、1967年の発売開始時から3点式シートベルトを標準装備。走行性能面のみならず、安全面においても先進性を備えていた。

- ※ 花本さんの言葉にもある通り、世界初のバンケルロータリーエンジン搭載車となったのはその開発メーカーでもあるドイツNSU社(現:アウディ)のNSUスパイダー(1964年)。同車はシングルローターで、2ローター車についても4ドアセダン「Ro80」がコスモスポーツと同年に発売されているが、その開始時期はわずかながらコスモが早かった

コスモスポーツに、そしてマツダの技術の結晶であるロータリーエンジンに対し強い思い入れを持つ花本さん。その一方、ロータリー車以外についても国産車、輸入車を問わず、過去に30台以上を乗り継ぐなど、豊富な経験をもとに語られるバラエティーに溢れたエピソードの数々は、クルマ好きなら誰もが興味をそそられるもの。尾道を訪れる機会があれば、花本さんの古民家宿で旧車談議に花を咲かせるのも楽しいひとときとなるかもしれません。

このコーナーでは、時が流れても色あせることなく、鮮やかな輝きを放ち続ける昭和世代のクルマたちとのカーライフを満喫されている方々を探していきます。

マツダが1991 年に発売した、RX-7(FD3S型)のレンタカーに試乗。デビューからおよそ10年間にわたって改良を続け、一線級のパフォーマンスを保ち続けたスポーツカーです。そんなRX-7のレンタカーを自動車ライターの下野康史さんが借り受け、走りをレポートします。

高橋陽介

たかはし・ようすけ 雑誌・ウェブを中心に執筆をしている自動車専門のフリーライター。子供の頃からの車好きが高じ、九州ローカルのカー雑誌出版社の編集を経て、フリーに。新車情報はもちろん、カスタムやチューニング、レース、旧車などあらゆるジャンルに関心を寄せる。自身の愛車遍歴は2ドア・マニュアルのスポーツタイプに偏りがち。現愛車は98年式の996型ポルシェ911カレラ。

特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12