VICSって知ってる? 安全で快適なドライブに欠かせない交通情報

カーナビに当たり前のように表示されている交通情報。この提供を24時間365日、30年にわたって続けてきたのがVICS(Vehicle Information and Communication System)です。そのVICSが目標としているのが“渋滞ゼロ”社会。そのために提供元であるVICSセンターではこれまでに数々の挑戦を行ってきました。ここでは、そんなVICSの今をご紹介します。

「VICS」とは?

リアルタイムの道路交通情報をカーナビ上に表示して、渋滞回避にも役立つ日本独自のサービスがVICSです。このサービスが最初に披露されたのは、1995年11月、横浜で開催された「第2回 ITS世界会議」でした。この会議は世界共通の道路交通に関する課題について最先端技術によって解決を図ることを目的に、世界各地で毎年開催されているものです。

VICSが披露された当時、日本では自動車の保有台数が6000万台を超え、渋滞の深刻度はますます高まっていました。そうした中、当時普及が始まっていたカーナビと交通情報をリンクさせることで渋滞解消につなげようと、産学官連携の下で開発されたのがVICSだったのです。これは世界でも類がない画期的なものとして、ITS世界会議でも大きな注目を集めました。

そして、VICSは翌年の1996年4月、東京圏で情報提供を開始したのを皮切りに全国展開をスタート。同年12月には大阪でも提供が始まり、1997年には愛知や京都へと拡大。その後、1998年の長野五輪開催に合わせて長野県で提供を開始するなど、順次エリアを拡大していきながら、2003年2月、ついに岩手県を最後に全国展開を完了させたのです。

そして現在、VICSは大半のカーナビで使われており、2025年3月にはVICS搭載カーナビの累計台数が8500万台を突破。さらにVICSはスマートフォンで使うカーナビ用アプリにも採用され、手元の端末で手軽に交通情報がチェックできるようになりました。今やVICSは24時間365日提供される、社会の重要インフラとして人々の生活にすっかり定着したと言えるでしょう。

VICSが“渋滞ゼロ”を目指して取り組んだのは?

VICSが最大の目標としていること、それが渋滞をゼロにすることです。その実現のためにVICSが取り組んだのが、2015年4月に提供を開始した「VICS WIDE」への進化でした。この時は、VICSが情報提供開始20周年の節目となる時期でもあり、VICS最初の大変革として大いに注目されました。

そのポイントは、これまで基本的に情報の表示だけとしていたFM多重放送によるVICS情報でも、渋滞を考慮したルート案内が可能となったことにあります。FM多重放送は容量に限りがあるため、当初、一般道の旅行時間情報を送信できていませんでした。そのため、カーナビは地図上の交通情報の表示や一部の交通規制を避けた案内をするだけにとどまっていました。

しかし、「VICS WIDE」となった時点でFM多重放送の伝送容量は従来の2倍にまで拡大。より細かなデータの提供が可能となり、これによって交差点間など一定区間の通過に要する「リンク旅行時間」の提供が可能となったのです。この機能に対応するにはカーナビがVICS WIDEに対応していることが必要ですが、今ではほぼすべてのカーナビがVICS WIDE対応であり、渋滞を考慮したルート(一般道)の提供が受けられるようになったのです。

伝送容量が増えたことによる情報の拡大はこれだけにとどまりません。集中豪雨や火山噴火などの特別警報をポップアップ表示できるようになり、1時間で50mm以上の降雨量が発生しているエリアを地図上に表示する機能も追加されました。これらはまさに災害大国である日本にとって役立つ情報サービスと言えるでしょう。

「VICSプローブ活用サービス」で、さらなる一歩を踏み出す

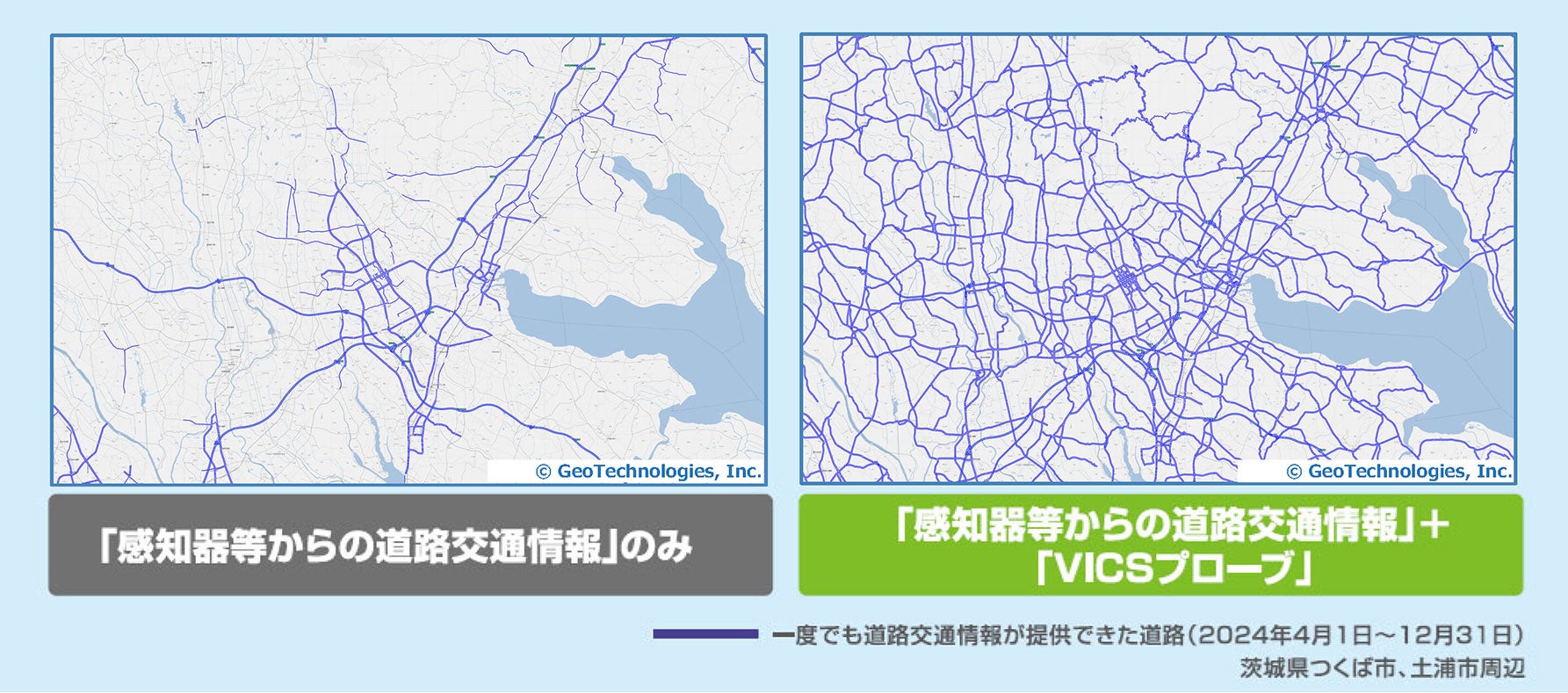

渋滞を考慮したルート案内の性能を上げるためには、より多くの交通情報の活用が有効であることは言うまでもありません。設立30周年を迎えたVICSセンターは2025年4月、その実現のために「VICSプローブ活用サービス」をスタートさせました。

このサービスはこれまでの感知器などからの交通情報を、コネクテッドカーから収集される車両プローブデータを使って補完・補強するものです。これによって交通情報の提供を日本の高速道路、国道、都道府県道のほぼすべてで実現。もちろん、この情報には旅行時間も提供され、カーナビでの最適なルート案内や、到着予想時刻の精度向上が図られるようになりました。

この車両プローブデータを活用することによるメリットは他にもあります。たとえば感知器の設置が困難なトンネルや橋梁にある道路などでは交通情報の取得が難しいのですが、車両プローブデータを活用すればそれが可能になります。また、災害などによる停電が発生した場合でも情報提供が継続できるなどのメリットが生まれ、さらには突発事故が発生して主要道路が通行止めになっても迂回ルートでの混雑状況が把握できるようになるのです。

感知器がないトンネルや橋梁におけるVICSプローブの情報提供の一例

「VICSプローブ活用サービス」の提供により、VICSは渋滞ゼロ実現へ向けて、スムーズで安心なドライブに欠かせない交通情報としてさらなる一歩を踏み出しました。これは渋滞による経済的な損失の改善やCO2等の環境改善において寄与することにつながります。今後はコネクテッドカーがさらに増えていくことが見込まれ、これによって交通情報の精度はますます上がっていくことは確実です。プローブ情報を活用したVICSの次なるステップアップに期待したいと思います。

◆「Japan Mobility Show 2025」に出展!

VICSセンターは今秋開催される『Japan Mobility Show 2025』(会場:東京ビッグサイト 会期:2025年10月30日~11月9日)に出展します。会場では2025年4月から提供を開始した「VICSプローブ活用サービス」についての説明展示を行うほか、VICSの最新情報について詳しくお伝えする予定です。VICSの最新情報をぜひこの会場でキャッチしてください。

特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12