【第2弾】“贅”を極めた技術と誇り──トヨタ・センチュリーが描く国産最高級車の系譜

要人や重役を乗せた“贅の極み”──唯一現行モデルが存在する国産ショーファーカー「トヨタ・センチュリー」

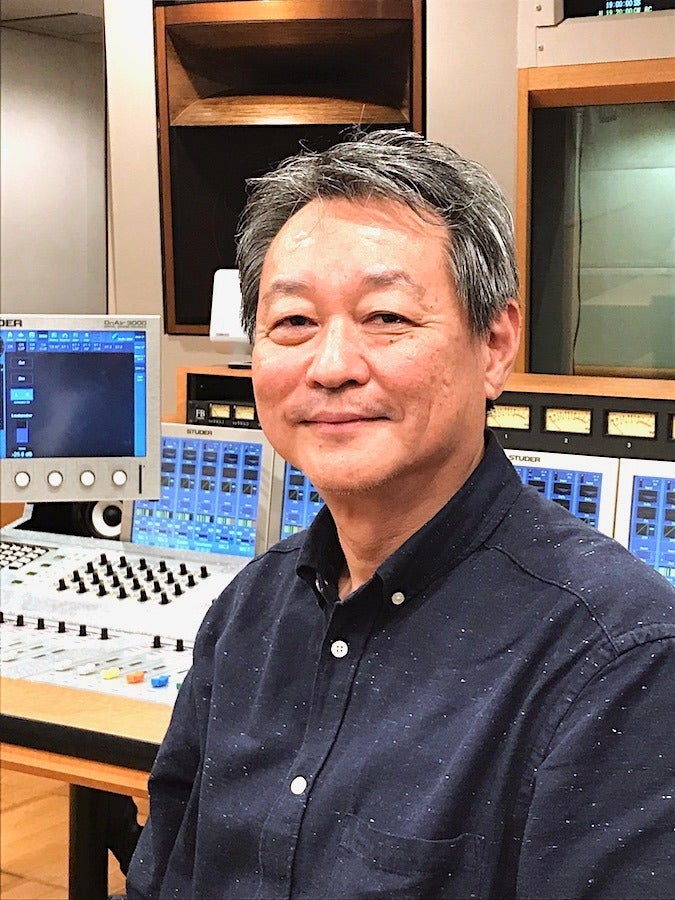

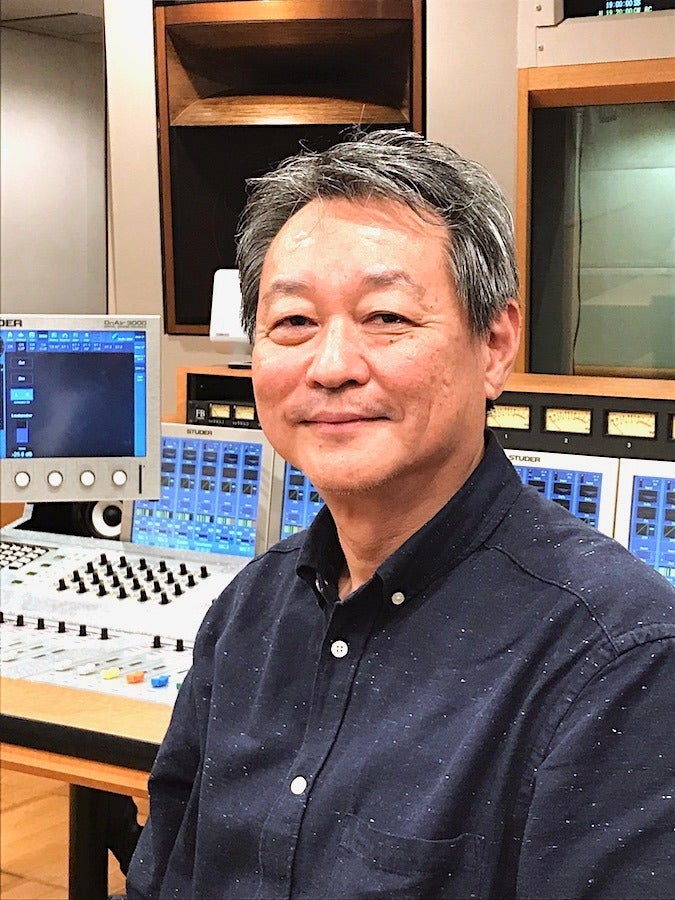

重厚で煌(きら)びやかな外観、広く上質な後席など、一般的なクルマとは一線を画す絢爛(けんらん)さを誇るショーファードリブン。第2弾では、唯一新車で販売されている国産ショーファーカー「トヨタ・センチュリー」の歴史を、モータージャーナリストの高橋アキラさんに振り返ってもらいます。

現行モデルとして唯一活躍する世界に誇れる国産ショーファードリブン

トヨタ・センチュリー

センチュリーのシンボルである鳳凰(ほうおう)エンブレム。現行セダンまでは職人の手彫りで作られた金型により作られている。現行SUVにおいては、一つひとつのエンブレムを江戸彫金の流れをくむ工匠が手作りしている

大衆車ブランドとプレミアムブランドの違いは車格にあるという話を日産プレジデントの回で説明したが、日本のすべてのメーカーは大衆車メーカーとして誕生した。量産して利益を出す台数商売の経済ベクトルにあり、プレミアムメーカーやプレステージメーカーとは一線を画す。

その後、グローバルで販売を目指すメーカーは、車格=セグメントを深く理解していき、大衆ブランドとは異なる、プレミアムブランドをつくることにも挑戦している。それがレクサスであり、インフィニティであり、そしてアキュラブランドだ。

しかし、なかでも積極的なレクサスでさえ、成功は北米が中心で、欧州へ行くとほぼ見かけない。欧州でのレクサスに対する評価は、まだプレミアムブランドとして認知されていないのだろうか。クルマづくりの歴史の違いから、ちょうど今の日本で中国のEVを懐疑的に見ているのと似ているのかもしれない。

一方、アメリカには、そういった垣根はないように思える。自由の国、成功すれば誰もが大富豪になるアメリカン・ドリームなど、アメリカは欧州とはまったく異なり、異なる文化も醸成されていく。そこに階級社会は存在せず、したがって、歴史ある欧州のプレミアムブランドでなくとも受け入れる懐の広さがあった。だからレクサスも成功しているのかもしれない。

さて、話を国産ショーファーカーに戻す。1960年代後半、日本の経済成長に同調するようにショーファーカーが国内にも誕生し始める。すでに欧州では存在していたショーファーカーだが、国産車は1965(昭和40)年に日産からプレジデントが発売される。トヨタはクラウンの上位に位置付けられるクラウンエイトがプレジデントより1年早い1964年に発売されており、使い方としてはまさにショーファーカーだった。

クラウンエイトはプレステージクラスに位置付けられ、国産初のV型8気筒2.6L、115PSのエンジンを搭載し、大型サイズで内装の細かい点に至るまで最高級にふさわしい品位と格調を持たせたモデルとしてデビューしている。

1964年に登場したクラウンエイト。センチュリー誕生のきっかけとなったトヨタのショーファーカーの祖

その3年後、1967(昭和42)年に初代センチュリーがデビューする。150PS を発生するV型8気筒3.0Lのオールアルミ製エンジンを搭載し、ボディーサイズは全長4980mm×全幅1890mm×全高1450mmと当時としてはかなり大きい。スタイルは独創的で荘重。宇治平等院の鳳凰を元にデザインした金色のシンボルマークを装着し、風格と格調を際立たせていた。言うまでもなくトヨタのフラッグシップだ。

V8エンジンは、この時点ですでにブローバイガスが還元される装置を搭載しており、エクステリア、インテリアだけでなく、ハードなパーツにも最先端の技術を惜しみなく投入。約60年も前のモデルながら、初代には、パワーステアリング、ブレーキブースター、電動パワーシート、オートヘッドライト、オートドアロック、空気清浄機、そしてオートドライブまで搭載していた。

また、モノコック構造の前身となるフレームレス構造で、前後にサブフレームを採用。ボディーとサブフレームはゴムブッシュで締結され、振動、騒音の伝達を防ぐ狙いがあったとされている。サスペンションもすでにエアサスペンションを採用し、これまでのクルマとは一線を画す静粛性を目指していたことは間違いない。

ユニークなのはボディーカラーに日本語を使っている点だ。フジ・ノーブルホワイト、神居(カムイ)・イターナルブラックといった具合。この辺りの日本語の使い方は欧州の階級、格式、そして歴史を意識したのではないかと想像できる。

初代はその後何度もマイナーチェンジや仕様変更をしながら1997年まで販売される。1モデルが30年続くだけでも驚異的だが、それだけ初代の完成度が高かったとも言えるし、台数的な課題も含んでいたとも思われる。

1997年にフルモデルチェンジが行われ、2代目は比類のない「気品」と「安心」を深化させたモデルとして登場した。

装飾には匠の技が多く取り入れられ、モノづくりの日本として、職人による手作業の領域が拡大し、品格や気品が強くアピールされていく。手彫り金型による鳳凰マーク、手作業での表面処理仕上げを施したスチール面を持つバンパー、同一素材から切り出し、模様の統一が図られた本木目のインパネなどがそれらだ。もちろんハード部品も最先端のものが装備され、日本で唯一のV型12気筒5.0Lエンジンをはじめ、エンジン、トランスミッションとの協調制御を行う電子制御式エアサスペンション、4ポッドキャリパーのブレーキも搭載された。

2代目も20年という長い間販売され、さまざまな改良が加えられてきたが、たとえばマイナスイオン発生装置の標準装備、テールランプのLED化、後席VHSデッキがDVDプレーヤーに、地デジ化など、時代の変化を感じさせる装備変更が行われてきたことも面白い。

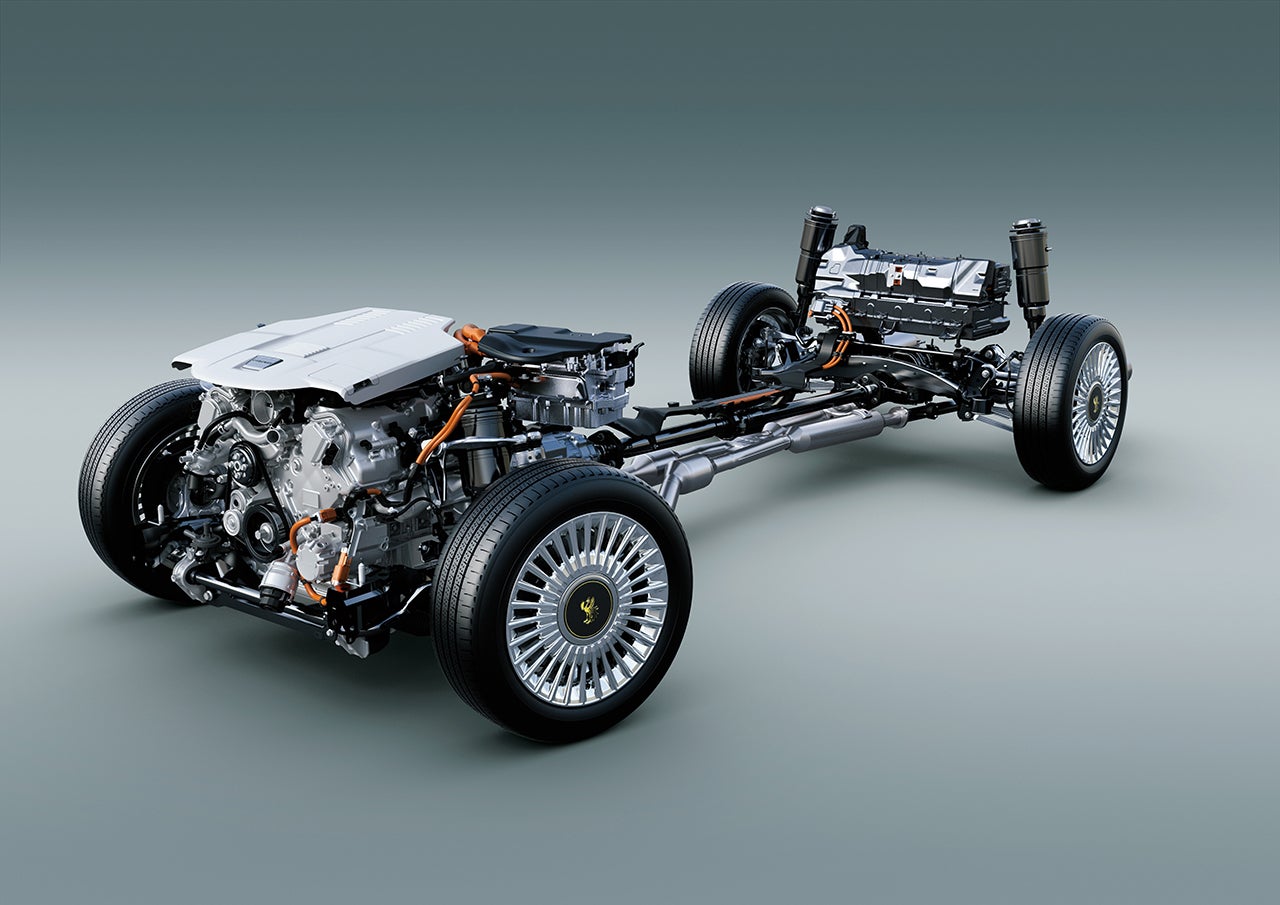

現行モデルとなる第3世代がデビューしたのは2018年。匠の技、高品質なモノづくりを伝承しつつ、時代に合わせたモデルとして登場した。エンジンはこれまでのV型12気筒ではなく、V型8気筒5.0Lハイブリッドに変更され、システム全体で431PSを発揮。この第3世代は月販50台が目標であり、まさにプレステージクラスの本領だ。ちなみにデビュー当時の価格は1960万円。製造は東富士工場でヨタハチ(トヨタ・スポーツ800)をはじめ名車を数多く生産してきたキーファクトリー(※)でもある。2020年の東富士工場閉鎖後は、愛知県の元町工場にて生産されている。

そして2023年9月には、これまでのセダン型のセンチュリーに加えて、SUV ルックのセンチュリーがデビュー。価格は2700万円。時代に合わせて進化した次世代のショーファーカーとしており、継承と進化をコンセプトにしている。

パワートレインはV型6気筒3.5LガソリンエンジンのプラグインハイブリッドにE-Fourを組み合わせ、センチュリーとしては初の4輪駆動となった。

乗降時の所作を研究し、最大75度まで開くリアドアと段差の少ない掃き出しフロアに加え、オート電動格納式ステップ、センターピラーに取り付けられた握りやすい大型グリップなどが取り入れられ、クルマから降り立ち、庶民に手を振る仕草やレディーファーストのエスコート所作をしやすいように、考えられている。

また、われわれ庶民でも体験できるクラウンエステートに搭載された「リヤコンフォートモード」(後席での揺れを抑制し滑らかな乗り心地を実現するドライブモードのひとつ)がこのセンチュリーに搭載され、他モデルへ展開されている。

30年間販売された超ロングセラーモデル

【初代】トヨタ・センチュリー(1967〜1997年)

1967年に登場した初代センチュリー。世界に誇れるプレステージカーを目指して開発された

初代センチュリーは、それまでショーファーカーの役割を担っていたクラウンエイトに代わるかたちで、1967(昭和42)年にデビュー。デビュー当時の価格は208万円〜(同年登場の3代目クラウンセダンは74万6000円〜)。新設計のV型8気筒3.0Lアルミエンジンで月販150台が目標だった。ロチェスター型4バレルキャブを搭載し、すでにブローバイガス還元装置も搭載していた。豪華な装備を謳(うた)い、最高級サルーンに見合うように振動、静粛性、騒音対策に力を注いだモデルだ。また現行モデルまで続いている宇治平等院の鳳凰をモデルにしたシンボルマークを装備している。

今見ても美しいシンプルで重厚なスタイリング。リアトランクはグローブボックス内のノブで解錠できた

全長は4980mmと当時のクルマとしてはかなり長い。タイヤは14インチだった

上位グレードはベンチシートを採用。3速マニュアルミッションのコラムシフト車の設定もあった

日本の市販乗用車初、かつ唯一のV型12気筒エンジン搭載

【2代目】トヨタ・センチュリー(1997〜2017年)

初代の面影をしっかりと残した2代目センチュリー。デビュー当時の月販目標は200台だった

2代目の登場は、1997(平成9)年。デビュー当時の価格は924万5000円〜(1995年登場の10代目クラウンが231万円〜)。日本らしい匠の技を強調したモデルで、手彫り加工の鳳凰マークや精緻な格子状のフロントグリル、手作業による巧みな表面処理仕上げを施したスチール部と樹脂部のハイブリッドバンパーなどを採用。さらに塗装面に研磨を施し、平滑な面を作り上げる最大7層の多層塗りを行っている。乗り心地や静粛性も最高峰を目指し、エンジン、トランスミッションとの協調制御を可能とした電子制御エアサスペンションを装備。制振材、吸遮音材、外板のフラッシュサーフェス化、エンジン音、走行音、こもり音、風切り音を抑制し、最高級車にふさわしい安心感と安定感を持たせている。エンジンは国産市販乗用車としては初のV型12気筒5.0L。それに4速ATを組み合わせている(2005年のマイナーチェンジで6速ATとなった)。

全長は前型に比べ5270mmと拡大。デビュー当時のボディーカラーは全5色。写真は瑞雲(ずいうん/デミュアーブルーマイカメタリックモリブデン)

見た目が美しい部分の木目だけを切り出して、それをスライスし継ぎ合わせる手法で寸分の違いもない木目合わせをしたという内装の本木目

広さはもちろん、使い勝手や座り心地にこだわった後席。コンライト(オートライト)の点灯消灯の感度調整、オートロック機能の解除、ドア閉め後の消灯タイマーの時間調節など、細かな制御変更をオーダーできた

V型8気筒5Lハイブリッドエンジンを搭載

【3代目】トヨタ・センチュリー(セダン)(2018年〜)

全長は5335mmと2代目よりもさらに拡大。ひと目でセンチュリーとわかるものの、フェイスの厚みが増し、重厚さが強調された

21年ぶりにフルモデルチェンジした3代目は、2017年の東京モーターショーで初披露、翌年に発売された。「匠の技」「高品質のモノづくり」を伝承しつつ、「伝統」と「品格」を守り、高い環境性能や搭乗者の快適性を追求した。エンジンはV型8気筒の5.0Lだが、新たにハイブリッドを搭載し、トヨタセーフティセンスをはじめとする先進安全技術も搭載された。この時の月販目標は50台。生産は東富士工場で変わらない(2020年東富士工場閉鎖後は元町工場にて生産)が、ライン生産ではなく「クラフトマン」と呼ばれる少数精鋭によるものは変わらず。熟練の作業者によって手づくりされている。デビュー当時の価格は1960万円(同年登場の15代目クラウンが460万6200円〜)。

ドア断面の美しいカーブを追求し、ショルダー部のキャラクターラインには「几帳面(きちょうめん)」と呼ばれる、平安時代の屏障具(へいしょうぐ)の柱にあしらわれた面処理の技法を採用

65mm延長したホイールベースにより後席スペースを拡大。居室の天井の中央部を上方へ一段高くへこませる折り上げ式の採用で、高さも確保したゆとりのある後席を実現

高い環境性能と信頼性を備えたV型8気筒5.0Lハイブリッドエンジンを採用。燃費は12.4km/L(WLTCモード)

SUVルックで誕生!

【3代目】トヨタ・センチュリー(2023年〜)

水平・垂直を基調とした堂々としたフォルム。大らかなドア表面は「几帳面」でくくった織機の「杼(ひ)」をモチーフとしている

時代に合わせて進化した「次世代のショーファーカー」はSUVの車型になって登場した。全長5205mm×全幅1990mm×全高1805mm、ホイールベースは2950mmで、190cmの人が後席でフル・リクライニングしてもフロントシートのシートバックに足が触れない長さをもつSUVだ。3代目のセダンまでの鳳凰は匠による手作業で金型がつくられたが、このモデルではすべて手彫りの鳳凰エンブレムとなった。パワーユニットは日常はBEV、長距離はHEVで対応する「エンジン付きBEV」と説明されたが、いわゆるプラグインハイブリッド。高出力モーターをリヤアクスルに搭載したE-Four(4WD)になった。価格は2500万円。

リアに重心のあるショーファーカーならではの重厚なシルエット。7色あるボディーカラーにはこれまでにない紅蓮(ぐれん/グローリーレッド×シルバー)も用意された

後席に気を配りながら、安全で快適な運転を実現するために運転席も機能的で快適

後席のセンターコンソールには空調やオーディオ、助手席を含むシート操作などが可能な脱着式のオペレーションパネルが備わる

センチュリーにあしらわれる匠の技

プレス機で加工されたボディーパネルの凹凸を微調整しながら、滑らかで精度の高い「几帳面」のラインを生み出す

歴代センチュリーのセダンは1台ずつ手作業でつくられてきた。センチュリーの工場にはクルマを次々と送る生産ラインはなく、クラフトマンと呼ばれる少数精鋭・熟練の作業者が各工程を丁寧に進めていく。生産工程は「プレス」「ボディー」「塗装」「組立」「検査」の5つ。それぞれに匠の技が随所に織り込まれている。

ボディーを仕上げる際、特徴とする「几帳面」のラインが段差なくつながっていることが重要だ。しかし高級車ゆえにドアは非常に重く、後の組立工程で内装品が加わるとドアが下がり段差が生じてしまう。それを見越してあえて段差を付けた状態でドアを取り付ける「戸上げ」という手法がとられている

センチュリーの品質を保証するために最終検査は非常に重要。なかでもこだわりの塗装面は、2種類の照明を使い分けて品質を検査する。蛍光灯の下では面の歪みやキャラクターラインの通り方、人工太陽灯の下では、屋外など実際の使用環境により近い状態で念入りに評価し、最高の品質を保つ

前席の間に設置するタワーコンソールの取り付けも手作業。重要なのは、シートとの隙間を均等にすることだが、熟練の作業者は、左右への傾き度合いを感じ取り、タワーコンソールの傾きを調整するボルトを回していく

国産ショーファードリブンの歴史を辿る企画第2弾は、唯一現行モデルが存在するショーファードリブン「トヨタ・センチュリー」をピックアップしました。匠が手掛けるこだわり尽くした最先端の“贅”はいかがでしたでしょうか。次回、第3弾は「三菱デボネア/ディグニティ」を紹介します。

高橋アキラ

たかはし・あきら モータージャーナリスト、公益社団法人自動車技術会 モータースポーツ部門委員、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員、日本モータースポーツ記者会会員。やんちゃなチューニング全盛期の自動車専門誌編集者時代を経て、技術解説、試乗レポートなどに長けた真面目なジャーナリストに。Y30グロリアワゴン、マスタングなど愛車遍歴にはマニアックな車も多い。

特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12