【第1弾】日産プレジデントが築いた“国産最高級車”の系譜。ショーファードリブンの歴史を辿る

要人や重役を乗せた“贅(ぜい)の極み”──日産プレジデントが体現した国産ショーファーカーの美学とは?

自動車メーカーには、そのメーカーの最高級車に位置付けられるクルマが存在し、スポーツカーやSUVではなく、セダンがその役割を担ってきた。それらは外国の要人が来日した際や、大会社の重役など、自ら運転をしない人たちを乗せるために作られた「ショーファードリブン」と呼ばれるもので、重厚で煌(きら)びやかな外観、広く上質な後席など、贅を尽くした憧れの存在だった。そんな国産ショーファードリブンの代表車3車をクローズアップ。モータージャーナリストの高橋アキラさんに、各車の歴史を振り返ってもらいました。第1弾は日産プレジデントです。

60年前に全長5m超えのV8、4L車。国産初の高級大型車として登場

日産プレジデント

1971年にマイナーチェンジをした初代プレジデント

「ショーファードリブン(chauffeur-driven)」はお抱え運転手がいるクルマを指す言葉として現在も使われている言葉だ。発祥は明確にはわからないが、20世紀初頭に蒸気自動車で火の管理をする人が運転していたことから、ショーファードリブンと呼ぶようになったという説がある。

chauffeurはもともとフランス語で「運転手」の意味だ。クルマがない時代は馬車が移動手段で、馬車を操縦する人はコーチマン(coachman)と呼ばれており、階級社会の欧州では、コーチマンが主人・要人を乗せて移動するのが一般的なスタイルだった。

一方で、馬車の客室をコーチと呼び、その客室を製造する人、企業をコーチビルダーと呼ぶ。豪華に加飾したコーチは自慢のひとつであり、身分の高さを知らしめる役割も担っていた。そこには専用のコーチマンが存在し、高級で大型の馬車が往来していた。時代が変わり自動車になるとコーチマンはショーファーとなっていくわけだ。

欧州の階級社会ではコーチの豪華さを競う文化もあり、それがクルマになると、車両の加飾から階級を示すセグメント分けが出てくる。誰もがわかりやすい区分・格付けで、貴族・要人が乗るモデルと大衆、一般人が乗るモデルはセグメントが異なってくる。

現在の目線で言えば、大衆モデルはAからCセグメントが一般的で、D、Eセグメントになるとプレミアムモデルへと格が上がる。そしてFセグメント以上はプレステージクラスと呼ばれ、ショーファーモデルもあるといった具合だ。

しかし、近年はプレミアムメーカーのメルセデス・ベンツやBMWもCセグメントのモデルを出し、大衆車メーカーであるフォルクスワーゲンがDセグメントモデルを出したりと、格付けは変わってきている。だが、コアな軸足部分は変わっていない。

さて、日本では明治維新で江戸時代の身分制度「士農工商」が廃止され、あらたに華族、士族、平民が設定された。その後1947(昭和22)年に日本国憲法で華族が廃止され、法の下の平等が定められている。特に日本車で育った僕たちには、セグメント意識はないし、日本車自体に格付けの意味でのセグメントはなく、単にボディーサイズを示す言葉として使われているに過ぎない。

日本では1960年代になると、ショーファードリブンにふさわしいクルマが誕生し始める。公的身分は平等なれど、会社社長と平社員では立場は違ってくるわけだし、国会議員のような人であれば警護の必要も出てくる。そうした高度経済成長期を背景にショーファードリブンのようなモデルが必要になってきたのだ。当然のように欧州やアメリカの情報は国内にもたらされ、要人のための車両とは? という議論はあったに違いない。

日産では「プレジデント」が最初のショーファーカーとして誕生している。今の時代では絶対に付けない名前であろうプレジデント(「大統領、社長」の意)は、1965(昭和40)年に初代が誕生し、2010(平成22)年に生産が終了している。4世代にわたって法人・要人用のショーファードリブンとして活躍した日産のフラッグシップモデルだ。

高度経済成長期を迎えた日本では、大企業はもちろん、中小企業も大きく成長しショーファーなモデルのニーズは高くなり、日産に限らずトヨタ、三菱からもショーファードリブンが誕生してきたのだ。

プレジデントは、発売当初からV型8気筒、4Lエンジンを搭載し、官公庁・企業の公用車や役員専用車として活躍した。1966年には当時の総理大臣佐藤栄作の移動車として使われ、同時に皇族の高松宮家にも納入された歴史がある。この初代プレジデントは1973年までの8年間生産されていた。

2代目はなんと17年間も継続生産された息の長いモデルで、ソブリンが1977年に追加されたことを、覚えている人も多いだろう。3代目もロングライフで13年続き、最後は在庫処分を完了して4世代目に移行している。

その4代目は7年間で終了している。その時代は日産の経営再建計画があり、特別なモデルを製造するのが厳しい状況になっていた。シーマとコンポーネンツが同じであり、ホイールベースも同じで、しかもハイヤーでの利用もあり、次第に需要が減って生産終了という生涯になった。

日本初のパワステも搭載

【初代】日産プレジデント(1965〜1973年)

水平基調でボンネット、トランクスペースが長く、一般大衆車とは明らかに違う存在感を放つ初代プレジデント

1965年10月に主に法人、官公庁などでの公用車需要を見込んで初代プレジデント150型の生産が始まった。エンジン、車体とも当時の日本では最大の大きさを誇り、トップグレードにはV8型4Lのエンジンが搭載されていた。下からA、B、C、Dと4段階のグレード設定があり、車格を意識した設定なのかもしれない。また、8種類ものシート素材が選択でき、手触りや柄などを変更することができた。トヨタ・センチュリーより2年先行して発売されたこともあり、販売台数のヒットを記録している。

サイズもエンジン排気量も当時では最大クラス。また日本初のパワーステアリングを装備するなど、技術も最新だった

全幅は1795mmと現代のクルマとあまり変わらないが、全長はなんと5045mmと、当時はもちろん、現代においてもかなり長い

初代プレジデントには、V型8気筒4Lエンジン、直列6気筒3Lエンジンを採用。4Lモデルは180PSだった

17年間販売が続いたロングセラーモデル

【2代目】日産プレジデント(1973〜1990年)

先代とは異なり縦基調のフロントグリルを採用し重厚感が増した2代目プレジデント。ボディーサイズは先代よりも拡大。全長5250mm、全幅1830mm、全高1480mmとなった

1973年にフルモデルチェンジを受けて2代目プレジデント250型が登場した。エンジンはY44型のV8型4.5Lにアップし200PSへと出力アップした。また今では常識のELR(異常なGを感知した際にベルトをロックする機構)付きシートベルトもこの時から採用されている。グレードはA、B、Dの3タイプになりシートの素材選びも含めると78車種も用意していた。また全席ベンチシートタイプだが1:2に分割できる「デュアルシート」を採用することで個別にスライドが可能となり、ドラポジに影響することなく後席レッグルームの拡大を可能にした。また17年間継続した息の長いモデルでもあった。

1977年に追加設定された最上位グレード「ソブリン」。リアパワーシートを装備し、クラッシュド・モケットのルーズクッションシートやシャギー風カーペット、黒色のファッションホイールを採用する

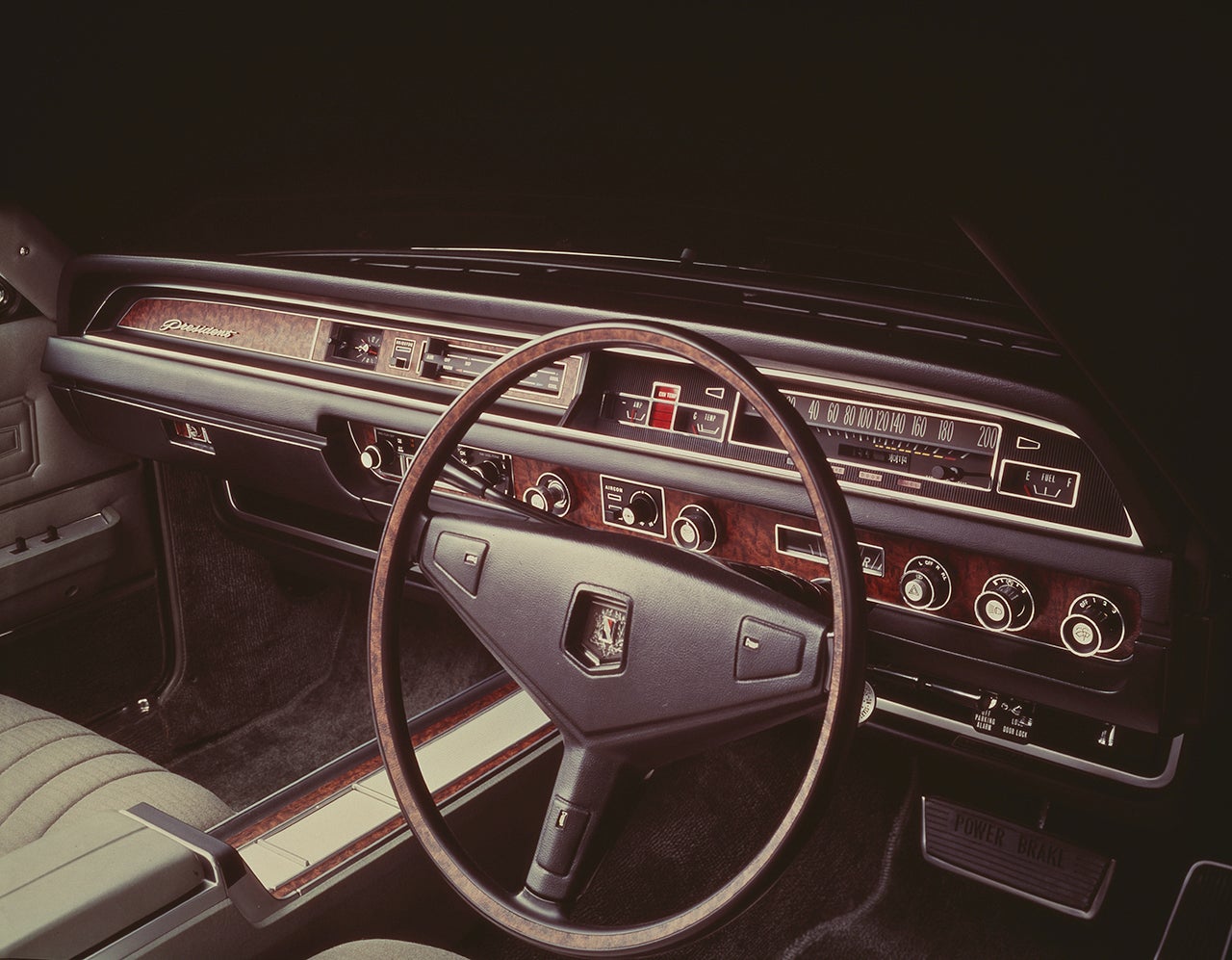

木目フィニッシャーを備えた高級感あふれるインパネ周り。ステアリングにも木目を施し、ホーンスイッチを大型パッド内に埋め込む機構も当時としては新しい

1985年にはソブリンをベースにさらに高級感を増した「ソブリンVIP」も誕生。後席左側のVIP席に世界初の電動エア式ランバーサポート、助手席シートバック中央部が後方に倒れる機構、リア断熱ガラスなど採用し、後席の居住性を高めた

ベースはインフィニティQ45

【3代目】日産プレジデント(1990〜2003年)

インフィニティQ45をベースとした3代目プレジデント。エンジンはV型8気筒4.5Lで、270PS。世界トップレベルの後席静粛性を謳い、100km/h走行時の後席騒音レベルは62dBだった

1990年、17年ぶりにフルモデルチェンジが行われ3代目プレジデントJG50型/PG50型がデビューした。北米モデルのインフィニティQ45のホイールベースを延長し、ファーストクラスの移動空間を提供する国産最上級フォーマルセダンとして発売。2年後にはショーファードリブン使用ではなく、個人利用を目的とするユーザー向けにインフィニティQ45と同じホイールベースのプレジデントJSもリリース。また途切れていたソブリンの復活や、オーテックによるロイヤルリムジンも発売され、派生モデルもいくつか誕生している。

1994年のマイナーチェンジで最上位グレード「ソブリン」が復活。プレビュー制御式油圧アクティブサスペンションや木目フィニッシャーのインパネなどを備える

2代目よりも室内長が145mm、室内幅が10mm拡大。リアセンターアームレストにはテレビ、助手席スライド&リクライニング、エアコンなどのスイッチが備わる。1993年には世界初の左後席SRSエアバッグも採用

フロントグリル上部とトランクリッドには、日産のコーポレートマークを配した七宝焼のオーナメントが備えられていた

最終モデルはF50型シーマがベース

【4代目】日産プレジデント(2003〜2010年)

F50型シーマとコンポーネンツを共有した4代目プレジデント。3代目のようなロングホイールベース化はなく、見た目の違いはフロントグリルやフードマスコットなど

2003年、4代目となる新型「プレジデント」は、「やすらぎの移動空間を備えた、モダンかつフォーマルな最高級サルーン」を商品コンセプトとして開発。F50型シーマとコンポーネンツを共有し、エンジンもシーマと同じVK45DE型4.5L、V型8気筒を搭載した。また4人乗り(後席2名乗車)と5人乗り(後席3名乗車)を設定している。そしてこの時代になるとA4サイズのパソコンが置ける後席用格納式テーブルも採用されている。2010年シーマの販売終了とともにプレジデントの販売も終了し、後継車はなく、日産のショーファードリブン的役割は3代目エルグランドVIPに集約された。

エンジンもシーマ同様、V型8気筒4.5Lエンジンで280PSを発生。厚みのあるシルエットが最高級車らしい存在感を放つ

助手席を前方格納することで、ゆったりとくつろげる足元スペースを確保。写真の4人乗りは、センターコンソールを右寄りに配置することで、左後席の座席幅を広げている

センターコンソールには、各種コントロールスイッチ、A4サイズの書類が入れられる専用キー付き収納ボックス、100V電源などを備えていた

日産にはリムジンもあった

1993年にオーテックジャパンが3代目プレジデントをベースに製作したロイヤルリムジン。500mmもストレッチし、全長は5725mm。圧倒的な存在感で注目を浴びた

プレジデント自体も一般人にはほど遠いショーファーカーだが、かつての日産には、さらに上をいくリムジン仕様も存在した。それが3代目プレジデントをベースとした「プレジデント ロイヤルリムジン」、Y31型セドリックをベースとした「セドリック ロイヤルリムジン」だ。ともにベース車をストレッチし、全長は5mを優に超え、圧倒的な広さの後席を実現している。どちらもオーテックジャパンが手掛けたクルマで、ごく限られた人に向けて作られた最高級のショーファーカーだった。

足元の広さが明らかに異なるロイヤルリムジン。センターパーティションの有無で2グレードあり、当時の新車価格は1980万円〜だった

一般人が買えるリムジンの元祖といえば、1987年に登場したセドリック ロイヤルリムジン。1987年の東京モーターショーに展示され話題となった

全長5460mmの恩恵はこの後席の広さ。後席前方にはテレビ、パーティション、冷蔵庫などが備えられていた

国産では数少ないショーファードリブンの歴史を辿る企画第1弾は、「日産プレジデント」を紹介しました。一般的なクルマではないだけに、知らなかったことも多いと思います。第2弾は、現行モデルが存在する国産唯一のショーファードリブン「トヨタ・センチュリー」をピックアップします。お楽しみに!

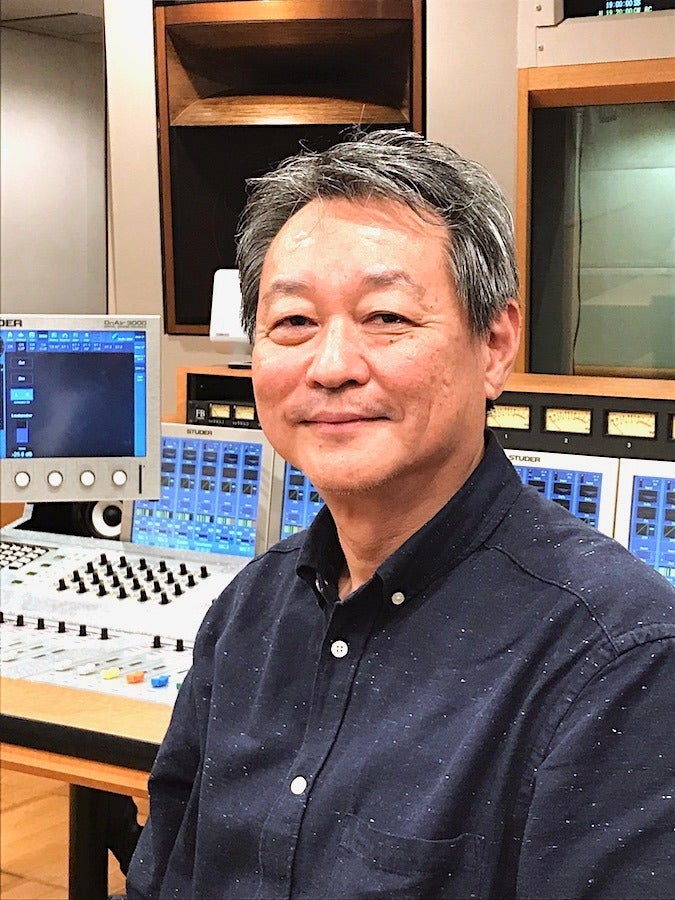

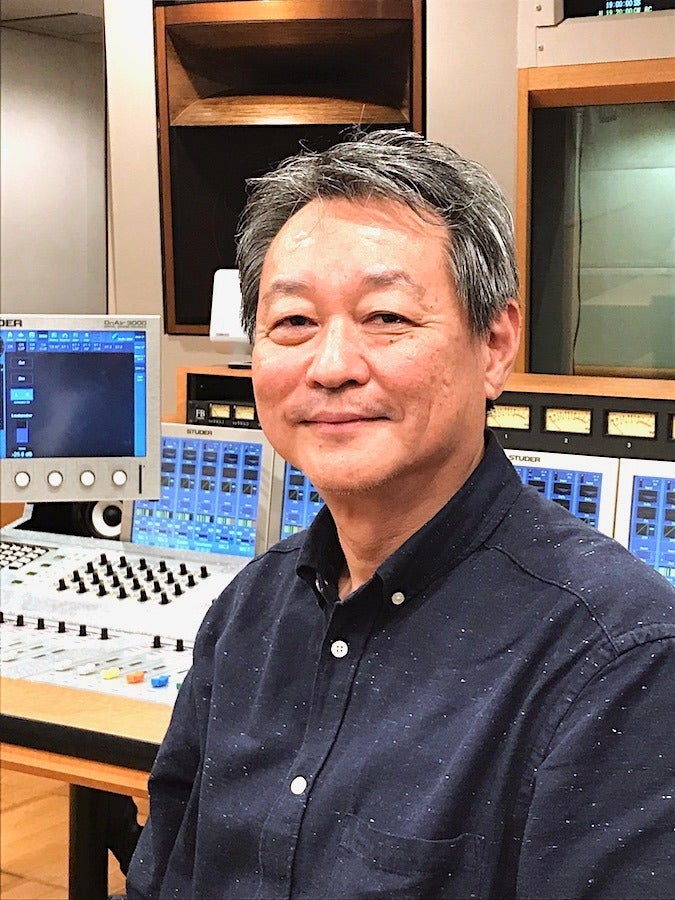

高橋アキラ

たかはし・あきら モータージャーナリスト、公益社団法人自動車技術会 モータースポーツ部門委員、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員、日本モータースポーツ記者会会員。やんちゃなチューニング全盛期の自動車専門誌編集者時代を経て、技術解説、試乗レポートなどに長けた真面目なジャーナリストに。Y30グロリアワゴン、マスタングなど愛車遍歴にはマニアックな車も多い。

特集の記事一覧

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12

自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏

2026.01.09

第10回日本カー・オブ・ザ・イヤー。1989年はトヨタ・セルシオを筆頭に高級車の黄金期

2026.01.06

旧車レンタカー・オブ・ザ・イヤー 2025に輝いた一台は?

2026.01.04

昭和・平成を駆け抜けた旧車オーナー珠玉の物語集

2026.01.03