ハイゼット、エブリイ、ミニキャブ…昭和後期は軽バンでもレジャー志向が強まった

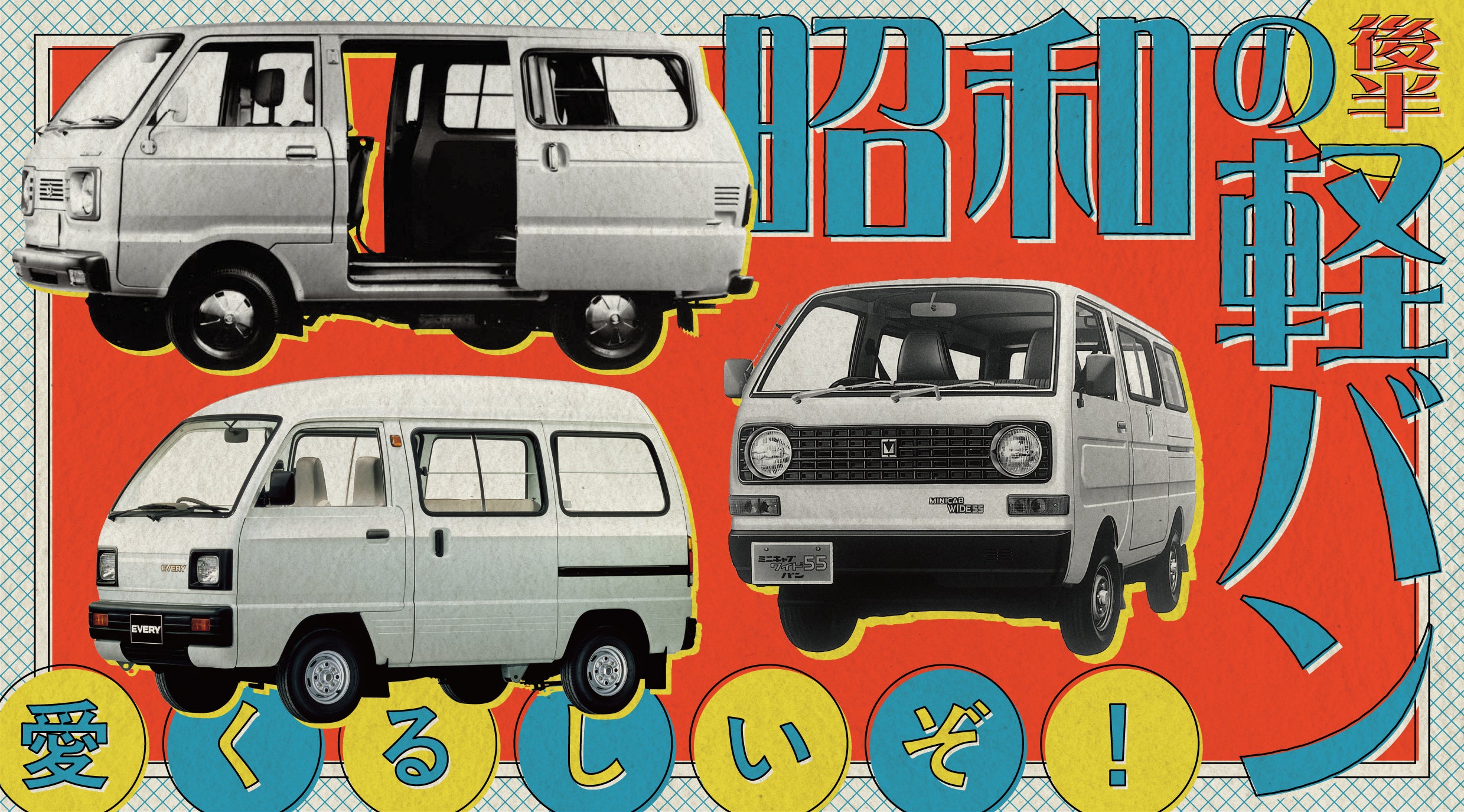

愛くるしいぞ! 昭和の軽バン【後編】OEM車がほとんどの今とは違い、各メーカーが独自に開発していた個性的で魅力的な昭和の軽バンを振り返る本特集。後編は、レジャーの多様化にともない、商用車ながらRV志向が強まってきた昭和後期の軽バンをピックアップした。

ダイハツ・ハイゼットバン(4代目/1972年登場)

今では当たり前のスライドドア

軽バンで初めて採用したのはこのクルマ

2列目から荷物を載せ降ろしする際の作業性を改善するため、軽バン初となるスライド式ドアを採用したダイハツ・ハイゼットバン

1972年に登場した4代目のダイハツ・ハイゼットバン。これまでの軽バンは2列目ドアがヒンジタイプとなっているのが一般的であったが、ハイゼットバンは、軽バンとして初のスライド式ドアを採用。これによって2列目からの荷物の出し入れのしやすさが大幅に改善され、現在まで続くスタンダードなスタイルとなった。当時ダイハツは電気自動車にも注力しており、急速充電システム付きのクイックチャージ式電気自動車を開発し、1976年に行われた大阪国際見本市に出展するなど活発だった。

2列目をスライドドア化したことで、後席スペースからの荷降ろしは格段にしやすくなったダイハツ・ハイゼットカーゴ(4代目/1972年登場)。以降、現代まで続くスタンダードスタイルに

三菱ミニキャブ バン(3代目/1976年登場)

軽自動車規格改定で

車内広々、排気量もアップ

1970年代に行われた軽自動車規格の改定をうけ、ボディサイズとエンジン排気量を拡大した新規格の3代目・三菱ミニキャブ バン

1976年に誕生した3代目となる三菱ミニキャブ バン。1970年代といえば、軽自動車の安全性向上や排出ガス対策を目的に、エンジンの排気量やボディサイズに関する車両規格が変更になった時代だが、これに三菱はいち早く対応。エンジン排気量を360ccから550ccに、ボディサイズも規格いっぱいまで拡大した「ミニキャブ ワイド55バン」を開発した。これによって、室内の居住性や荷台の広さ、燃費、騒音、使いやすさは、先代モデルよりも大幅に改善した。また、メタリック塗装や専用塗装フロントグリル、トリコット仕様のシート、乗用車用ステアリングホイール、フルリクライニングシートなどを搭載した高級仕様も追加されている。

キャビンは横幅で100mm、前後長さは95mmほど拡大。ゆとりのあるサイズにより、運転姿勢やペダル操作性、乗降性などが格段に改善された

ホンダ・アクティ バン(初代/1979年登場)

大型の両側スライドドアは

ドアノブが真ん中にあるのが特徴的

軽トラックホンダ・アクティの派生車、初代アクティ バン。セミハイルーフのスタイリングによって背の高い荷物も余裕をもって車載可能

1977年に誕生したホンダのキャブオーバータイプ軽トラック、初代アクティ。その2年後の1979年11月に追加となったのがアクティ バンだ。フラットフロアかつセミハイルーフのスタイルにより、広く使い勝手に優れた荷室と、乗用車感覚の快適な居住性を併せ持っていた。また大型のスライドドアを車両両側に有しており、左右どちらからでも荷積み作業を楽に行うことができた。最大積載量は2人乗車時で350kg、4人乗車時で250㎏と、余裕のある積載能力も有していた。

排気量550ccのエンジンは車体の中心付近、後席シート下にレイアウトする、ミッドシップ・リアドライブ(MR)方式を採用していた

RV志向が強まって装備充実

軽バンだけど“遊び”に使えた乗用向けバン

昭和後期は軽バンにも、レジャーブームの波が押し寄せた。多くのメーカーが商用として使いやすいシンプルなバンに加えて、RV志向の装備を整えたグレードや仕様を用意していたのだ。

たとえば1982年から発売していたスバルの4代目サンバー。1987年のマイナーチェンジ以降は、純粋な商用バンのサンバー バン、RV志向を強めたサンバー トライとして2ラインで構成していた。サンバー トライには、雪道やオフロード走行に長けた4WD機構や、大型サンルーフ、後席用ヒーターなどを装備していた。

ホンダ・アクティ バンの上級モデルの位置付けにあったストリート。写真の2代目では後席が足元に格納できたり、スライドドアのウインドーが全開閉式になるなど、乗用に向いた機能が充実していた

ハイゼットの乗用モデルとして1981年に登場したダイハツ・アトレー。写真の2代目では、軽のワンボックス初の大型ガラスサンルーフや、回転対座シートなども用意されていた

スズキ・エブリイ(2代目/1985年)

乗用ユースを意識して

多彩なシートレイアウトやターボを設定

キャリイバンから名称変更して2世代目となった軽バンのスズキ・エブリイ。後席用スライドドアが左右に備わる。四角いヘッドライドベゼルが特徴

1985年に登場した2代目スズキ・エブリイ。1964年の初代スズライト キャリイバンの時代から数えると8世代目にあたる。550cの水冷 4サイクル 直列 3気筒エンジンを搭載するキャブオーバータイプで、スタイリッシュかつ高性能な軽ワンボックスであった。上級グレードにはパノラミックルーフを装備した仕様も設定。シートアレンジの自由度が高く、乗車人数や荷物量に応じて巧みにシートレイアウトを変更することができた。登場から半年後には、ターボチャージャー付エンジン搭載のエブリイターボも追加となった。

ダイハツ・ミラ ウォークスルーバン(2代目/1985年)

乗り降りは折り戸ドアから

個性的なシルエットの商用バン

乗員が荷室の中で立ったまま作業することが可能なハイルーフの軽バン。写真は2代目のダイハツ・ミラ ウォークスルーバン

郵便や宅配便といった集配作業車やベーカリーの移動販売車など、荷室の中で立ったまま作業できるよう、天井が高くつくられていたウォークスルーバン。ダイハツ・ミラ ウォークスルーバンは、初代登場が1984年5月。当初は改造自動車として生産・販売していたが、2代目の1988年2月からは、型式指定自動車(※)を取得した。全高は軽規格上限の2m弱としており、乗降用ドアは左側の折戸ドアひとつのみと、割り切った設計となっていた。オプションではあるが、助手席も用意されていた。

※その型式について保安基準に適合し、かつ均一性を有すると運輸大臣が認めた自動車のこと

平成にもこんな軽バンがありました

話題・注目を集めた個性派軽バン

軽バンというと、四角くて両側スライドドアをもつ箱型のクルマをイメージするが、長い歴史のなかでは、個性的過ぎるボディスタイルの軽バンも登場していた。そうした特殊な軽バンは、奇抜で攻めたデザインの車が多かったが、なかにはいま登場しても評価されそうな、秀逸なアイデアの軽バンも数多くあった。平成時代に登場し、話題や注目を集めた個性派軽バンを何台かご紹介しよう。

1950年代末に活躍した軽3輪トラックの初代ミゼットを復活させるべく、ダイハツが1996年に発表したミゼットⅡ。1997年には、荷台にフロントキャビンと一体風の全鋼板製荷室を装備したカーゴを追加(写真)。MT車は1人乗り、AT車は2人乗りだった

スズキ・アルトの車体後部を大きなキュービックデザインとし、全高1660mmまでハイルーフ化したアルトハッスル。ヨーロッパではフルゴネットスタイルと呼ばれており、さまざまな用途に使える多目的な軽バンであった

ボンネットタイプの運転のしやすさや快適性と、ワンボックスタイプ並みの荷室高を兼ね備えた、トール・ボックスキャビンとして登場した三菱ミニカトッポ。横開きのバックドアに、はね上げ開閉式のガラスハッチを備えるなど機能も優れていた

日本独自の自動車規格である軽自動車。なかでも商用軽バンは日本経済の発展に大きな貢献をしてきた車だ。コンパクトボディに似合わぬ広い車内や、荷室エリアの効率のよさなど、世界を見渡しても比類のないクルマだ。「日本の軽バン」は今後も日本の道を走り続けることだろう。

吉川賢一

よしかわ・けんいち 日産自動車にて11年間、操縦安定性・乗り心地の性能開発を担当。スカイライン等のFR高級車の開発に従事。新型車や新技術の背景にあるストーリーや、作り手視点の面白さも伝えるため執筆中。趣味はタミヤRCカーグランプリ等のレース参戦、サウナ、筋トレ、ゴルフなど

特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12