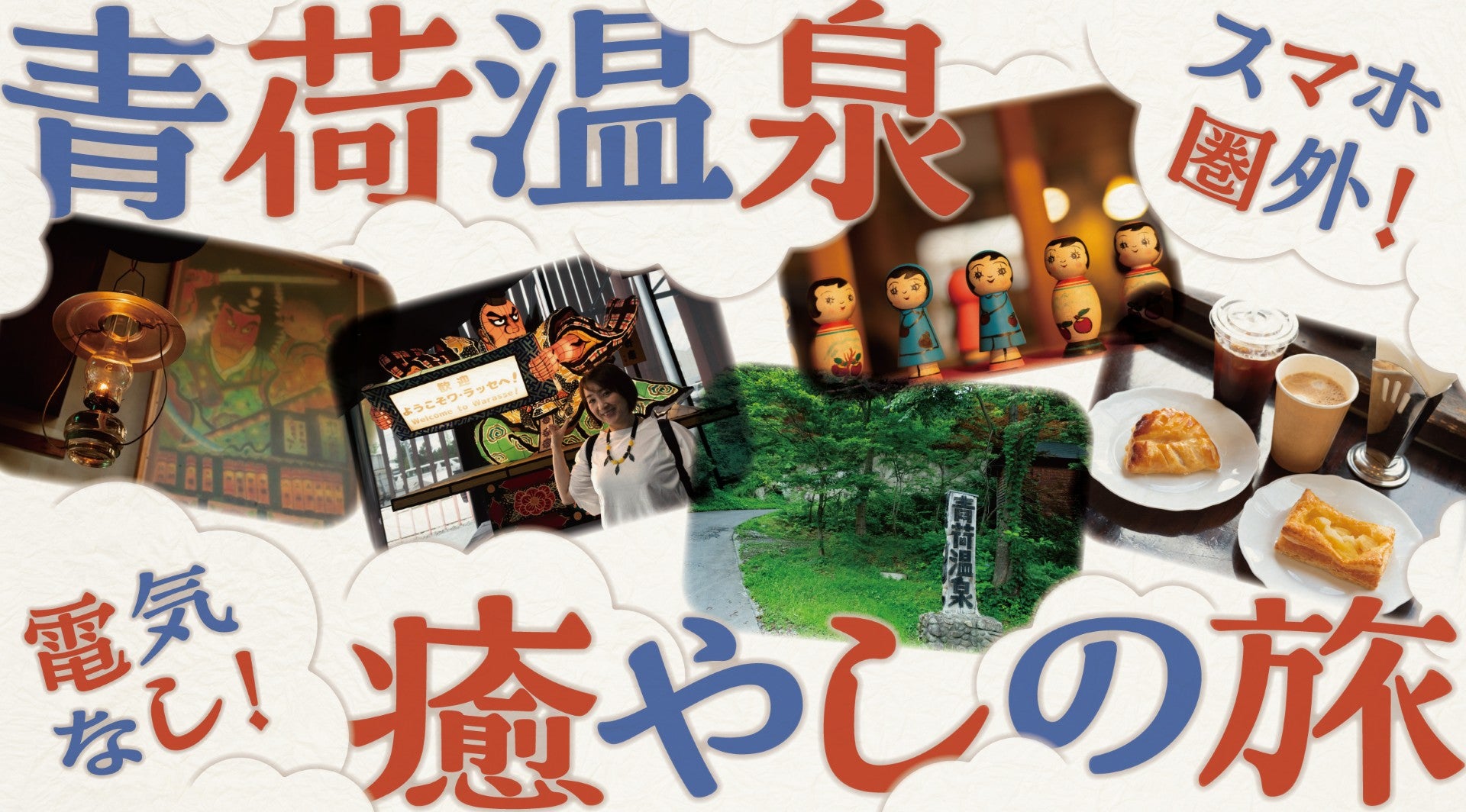

青森・青荷温泉で体験するランプの宿デジタルデトックス旅

電気もスマホも使えない! 何もない贅沢を楽しむ大人の癒やし旅スマホやPCに追われる日常から離れ、静かな時間を過ごせるのが青森県黒石市の「ランプの宿 青荷(あおに)温泉」。館内には電気が通っておらず、ランプの明かりに包まれながら温泉と郷土料理を堪能できます。スマホは圏外、テレビもなく、自然や会話に耳を傾けるだけの贅沢なひととき。青森周辺の観光スポットをめぐり、夢のアップルパイ食べ比べも実現! 便利さを手放し、不便を楽しむ青森の特別な体験をご紹介します。

スマホを置いていざ青森の青荷温泉へ

ランプの宿 青荷温泉の玄関

青森の山奥なので「圏外」の表示

朝起きてから寝るまで、何回スマホを見ているだろうか。いや、手にしていない時間を数えたほうが早いかもしれない。仕事でもプライベートでもデジタル機器(スマホ、タブレット、パソコン)から解放されるときはなく、手近なところにないと不安になってしまうのは私だけではないだろう。現代人は誰もがデジタル機器に依存している。スマホを持っている限り、逃れられない“誰かとつながる圏内”にいる感覚。そんなデジタル圏内から脱出したい! との思いから、青荷温泉へ行くことを決めた。

青森県黒石市にある青荷温泉は「ランプの宿」と呼ばれる温泉旅館で、敷地内には電気が通っておらず、携帯電話も圏外で使えない。青荷温泉の館内、客室やお風呂、食堂にはランプが灯され、宿泊する間は電気や電波から隔絶された時間を過ごすことになる。何もかもスマホ頼みの日々に、漠然とデジタルデトックスせざるを得ない環境に好奇心が湧いて、すぐに宿を予約した。

新幹線はやぶさに乗り、終点の新青森駅からはレンタカーで青荷温泉を目指した。豪雪地帯のため、自家用車で青荷温泉へ行けるのは4月から11月末まで。それ以外の冬季期間は弘南鉄道黒石駅から専用の送迎バス利用のみとなる。夏のあいだは、青荷温泉まで直行できるクルマが便利だ。

新青森駅から10分もクルマを走らせると、両脇は田んぼや畑が続くのどかな風景が広がる。道すがらコンビニがまったくなく、ちょっと不安になってきた。デジタルデトックスというか、便利な日常からすでに外れていることをじわりと感じる。

さっき乗ってきた1分の遅れもなく出発した新幹線も、人気のお土産店がひしめきキラキラした駅ビルも別世界のようだ。

黒石市の穴場スポット、りんご史料館を見学

りんご史料館の外観。蔦に覆われて映画のセットのような雰囲気

看板も蔦に埋もれそう

世界地図と各国のりんごの生産量を示すパネル

りんごの品種の現物展示

敷地内にはりんごの木が多数あり、りんごの実がなっていた

●りんご史料館 / 黒石市牡丹平福民24 Tel. 0172-52-2331 開館時間:平日9時~16時、休館日:土・日・祝・年末年始

1時間ほどで黒石市にある「りんご史料館」に着いた。青森といえば、りんごだ。「りんご史料館」は青森県産業技術センターりんご研究所の敷地内にある博物館で、青森りんごの歴史や研究の成果が展示されている。蔦に覆われ、趣たっぷりの建物は英国のイーストモーリング研究所の建築様式を参考にしているんだとか。

史料館の中には、りんごの品種や栽培方法、病害虫防除など、研究資料が展示されていた。さすが全国シェアの約6割を占めるりんごの産地! 展示を見ていたらりんごが食べたくなったけれど、夏はりんごの端境期。秋口になるとりんごの実は青から赤や黄へ、色づき始めるのだという。史料館のそばにあるりんごの木の枝には、まだ青いりんごの実がたわわに実っていた。木になっている状態のりんごを初めて見たので、感動した。秋になり、この実がみるみる赤くなっていく様子を見届けたいものだ。(※りんご畑は立ち入り禁止です)

青森県産業技術センターは、2027年にはリニューアルのため解体されるが、りんご史料館はそのまま保存されるのだという。この趣のある史料館が残されることになってよかった……なんて思いを馳せていたら、あっという間に1時間以上も経っていた。時間の流れが普段と違って遅いような、早いような。デジタルデトックスはすでに始まっているのか……。

青森の秘境、ランプの宿 青荷温泉へついに到着

急勾配を下りたところにひっそりとある青荷温泉

駐車場にある敷地のイラストマップ

玄関の「よぐきたねし」の看板にほっこり

本館の玄関前

●ランプの宿 青荷温泉 / 黒石市沖浦青荷沢滝ノ上1-7 Tel. 0172-54-8588

りんご史料館を後にして、いよいよ山深くクルマを走らせる。猿や猪が出るんじゃないかと思うほどうっそうとした森の中、くねくねと曲がりくねった細い道を30分ほど走った先に「ランプの宿 青荷温泉」はあった。駐車場にクルマを停め、急な坂を下った谷底のような場所に建ち、裏手には青荷温泉の名前の由来にもなった青荷川が轟々と流れている。周囲には民家も他の温泉宿もなく、森の中にぽつんと存在していた。

壁にもランプの明かりが灯る。ランプのやわらかな明かりで温かみが生まれる

天井から吊り下げられたランプ。ねぶたの絵がぼんやりと照らされていい雰囲気

青荷川にかかる吊り橋を散歩

橋を渡った先にある龍神の滝

ランプがしまってあるランプ小屋

15時過ぎに着いたので、まだまだ空は明るいが、木々に囲まれているので周囲は少し薄暗い。玄関を開けると、壁に飾られた大きなねぷたの武者絵と天井から吊るされたランプの明かりが迎えてくれた。建物内は電気が通っておらず(最低限の電源は自家発電で賄っているのだそう)、廊下、客室も照明器具はランプの明かりだけが頼り。ランプは終日点けてあるが、日中はそれほど目立つ明るさではなく、読書をするには物足りない明るさ加減といった具合だ。

チェックインを済ませ、敷地内をひと通り散歩して部屋に戻ると、もうやることがない……。テレビもなく手持ち無沙汰でスマホを見ると、「圏外」の表示。ああ、ついにデジタル圏外にやってきたのだと新鮮な解放感に包まれた。

部屋でしばらくぼーっとして、夕暮れを待つことにした。電気もネットも使えない、読書するには照明が暗いので、すべて諦めるしかない。その分、ゆっくりと時間が過ぎていく。時計を見るよりも、屋外の明るさで時間の経過を感じる。

温泉へ入りに離れの温泉棟「健六の湯」へ行く。聞けば、青荷温泉はもともと湯治場だったのだそうだ。源泉かけ流しで熱すぎないお湯は、じっくりと浸かるのにちょうどいい温度だ。浴室内もランプの明かりだけで薄暗く、雰囲気がある。夜になれば真っ暗で何も見えなくなりそうだし、まだ目視できる明るさが残された今のうちに距離感を把握しておきたいというのもあり、1回目の温泉に浸かった。

本館の離れにある「健六の湯」の入り口

総ヒバ造りのお風呂。大きなガラス窓から、日中は光が差し込む

「健六の湯」の露天風呂。釜の湯船はたっぷりのお湯で満たされている

午後の時点でランプ点きでこの明るさ。次第に目が慣れてくる

夕飯。夏は豚肉の冷しゃぶ、冬はかも汁が提供される

本館内湯のお湯はぬるめ。長湯ができるいい湯加減だ

健六の湯から戻ると、すぐに夕食の時間となる。大広間にお膳が並べられ、宿泊者がぞろぞろと集まってきた。この日は、海外の方や親子連れ、年配の女性グループなど20人くらいが宿泊していたようだが、どの部屋も静かで、廊下ですれ違う人も少なかったので思っていたより人がたくさんいたことに驚いた。

夕食はイワナの塩焼き、青森の郷土料理イカメンチ、根菜類や野菜たっぷりの“けの汁”をいただいた。地場で採れた山菜や野菜を使っているのだそう。アカシアの花の酢漬けやシャキシャキとした歯ざわりのフキの煮物など、味付けや食感に個性があり、暗くて料理が見え難くてもおいしく食べられた。電灯のない時代は、自然光に合わせて生活するしかないのだから大変だっただろうな。夕食を食べ終わる19時すぎにはすっかり日が沈み、ランプの明かりはより一層明るく、存在感を増したように見えた。

夕食のあと、また温泉に行った。ちょうど誰もいない時間帯で、外は真っ暗なのでけっこう怖い。夕方とは雰囲気も変わり、かなり心細かったけれど、青荷川のせせらぎと虫の音を聞きながらじっと音のする方角の暗闇に目を凝らして湯に浸かった。総ヒバ造りの立派なお風呂を独り占めする贅沢とデジタル機器からの解放感。これは癖になりそうな心地よさだ。

いつ頃眠りについたのか覚えていない。おそらく夜9時半には寝ていたようだ。川の流れる音や虫の音、風が吹く音や雨音がずっとどこかしらでしていた。自然の中では完全な無音というものはないのだ。

朝の光は強烈で、朝食はクリアな光の下でいただいた

川魚の甘露煮、ほたての貝焼き味噌風卵とじ、山菜の煮物などが出てきた

休憩スペースには四季折々の青荷温泉の写真アルバムがあるので、ぜひ見てほしい

お土産コーナーにあったこけし。黒石市は津軽系こけしの生まれた場所だそうだ

朝5時過ぎに目が覚めたので、目覚まし代わりにまた温泉に行った。頭も体も目が覚めて、さあ朝食の時間だ。

朝食にも青森の郷土料理が出てきた。他の宿泊者のグループに目をやると、おしゃべりに花が咲き、とても楽しそう。スマホが使えず、電気もテレビもないと、自然と会話が生まれそうだ。長い付き合いの間柄であればなおさら、共通の思い出話で盛り上がるんじゃないだろうか。不便が生み出すコミュニケーションを発見し、怪我の功名のような効果があるのだなぁと思った。私のようなおひとり様もちらほらいた。デジタルデトックス目的か、あるいはレトロな温泉宿好きが高じてか。静かな時間を過ごし、何もしない贅沢を味わいたくてここへ来る人が多いのだろう。

社長の長峰さんによると、青荷温泉は1929(昭和4)年に山歩きをしていた歌人・丹羽洋岳によって源泉が発見されて始まったらしい。湯治場として営業を始め、少しずつ施設を拡張していき、離れを含めて4か所の風呂を持つ規模になった(露天風呂と滝見の湯は修繕工事中のため利用不可。再開時期は未定)。雑誌やテレビ、旅系の動画をきっかけに訪れる人がけっこういるようだ。長峰さんのイチ押しシーズンは秋。10月中旬から11月の紅葉シーズンの美しさはぜひ見てほしいとのこと。冬は2m以上の雪が積もり、交通手段が限られるが、関東に住む私は雪への憧れがあるので、真冬の青荷温泉にも引かれた。

ねぶたの家ワ・ラッセでねぶた祭の熱気を体感

2025年のねぶた大賞を受賞した大型ねぶた作品が展示されている

ねぶた祭の由来や歴史、制作工程についての解説が見られる回廊を通って展示室へ

ねぶた祭のジオラマ展示

大型ねぶたが内側から見られる展示も要チェック

フォトスポットで記念撮影!

JR青森駅徒歩1分。館内にはお土産コーナーやレストランもある

●ねぶたの家ワ・ラッセ / 青森市安方1-1-1 Tel. 017-752-1311 JAF優待

ランプの宿を後にして、もと来た細い山道を青森駅のほうへと走る。まるで止まっていた時間が動き出したかのように、だんだんと車窓から見える建物が増えていき、行き交うクルマや人が動くスピードもいつも通りの速さに戻っていった。強力な「便利の世界」にあっという間に引き戻され、束の間のデジタルデトックスタイムは吹き飛んでしまった。

青森駅で行くべき観光スポット、ねぶたの家ワ・ラッセへ。館内には、今年のねぶた祭で使用されて賞を受賞した大型ねぶたの山車が展示され、祭りの迫力を感じることができる。ねぶた祭は東北三大祭りのひとつとして有名だが、特定の寺社との結びつきがない点が特殊で、起源も諸説あるらしい。ねぶた山車を専門に制作するねぶた師たちの系譜や、ねぶた灯籠の内部を見られる展示もあり、私にとって謎に包まれていたねぶた祭について学ぶことができた。一生に一度くらいは、ねぶた祭を間近で見てみたいものだが、シーズン中の青森市内は大混雑必至。ホテルも飲食店も早々に予約で埋まり、気合いを入れないとダメそうだ。その点、ほんの雰囲気だけでもねぶた祭に触れられるワ・ラッセはいい。ここでもねぶた祭のパワーと熱気を感じられた。

青森りんごのお土産が勢ぞろいしたA-FACTORYへ

青森りんごを使った焼き菓子店「à la ringo」のおすすめはりんご型のパウンドケーキ(各380円)

A-FACTORYシードル工房で作られた「アオモリシードル」や「弘前吉野町シードル」が買える

ここでしか買えないお土産なら「アップルキャラメルバターサンド」(3個入 / 1,458円)が◎。材料や製造元まで地元産にこだわっている

りんごや青森をモチーフにした雑貨のコーナーも充実。アオモリリンゴザラ(600~800円)

青森県のジューシーなりんごを使った6種類の味が楽しめる缶詰(各432円 / カシスのみ648円)

三角屋根が目印のA-FACTORYの建物。ウッドデッキのテラスがあり、おしゃれな雰囲気!

●A-FACTORY(エーファクトリー) / 青森市柳川1-4-2 Tel. 017-752-1890

青森駅徒歩1分の場所にあるA-FACTORYは、青森お土産を探すのにぴったりのショップだ。特産品のりんごのお菓子やシードル、雑貨などがセレクトされたフードマルシェをぶらりとパトロール。アップルパイも数種類が売っていて目移りしてしまう。駅近なので旅の終わりに立ち寄るのもおすすめ! カフェやシードルの醸造工房もあり、ゆっくりとした時間が過ごせそうだ。

アップルパイの食べ比べは喫茶「赤い林檎」で

ふじりんごを使ったクランブルアップルパイ(右/500円)、紅玉りんごのジャムが入ったショソン・オ・ポム(左/370円)を食べ比べ

ショソン・オ・ポムは酸味があり、ねっとりとした紅玉のジャムがたっぷりと入っている

赤い林檎 本店。2階が喫茶スペースになっている

●赤い林檎 本店 / 青森市新町2-6-15 Tel. 017-722-7738 JAF優待

時期外れのため生のりんごは見つけられなかったけれど、どうしてもアップルパイが食べたくて青森の老舗菓子店「おきな屋」の喫茶、赤い林檎を訪ねた。もともとは和菓子店として創業したそうだが、洋菓子の製造にも力を入れ、「赤い林檎 本店」では、ケーキやパフェ、そしてアップルパイが食べられる。りんごの最盛期になると、3種類ものアップルパイがそろい夢の食べ比べができてしまう。

今回はクランブルアップルパイとショソン・オ・ポムの2種類をいただいた。「りんごは品種により採れる時期や生産量、加工の仕方が異なります。クランブルアップルアップルパイに使用しているのは生で食べてもおいしいふじりんごで、そのよさを生かすためにシロップ漬けにしています。ショソン・オ・ポムに使用している紅玉りんごは酸味が強いのでジャムに加工して、甘みと酸味のバランスを取っています。ハートアップルパイは生の紅玉りんごを使いますので、りんごの収穫時期に合わせた期間限定生産になります」と、社長の阿部淳之輔さんがりんご博士並みにアップルパイとりんごの品種について教えてくださった。一見、同じアップルパイと思いきや、クランブルアップルパイとショソン・オ・ポムは味わいがまったく違う。クランブルアップルパイは角切りの煮りんごがごろごろと入り、りんごの食感がしっかりとしていてやわらかな甘み。一方のショソン・オ・ポムは紅玉のあらごしジャムがずしりと入り、酸味の利いた甘さが特徴だ。11月中旬になるとカットした紅玉りんごを使ったハートアップルパイも店頭に並ぶ。アップルパイ作りには和菓子製造の技術も生かされていて、それがおきな屋のアップルパイの味の決め手になっているのだそう。りんごを知り尽くした専門家が作るお菓子は、現地に足を運んででも食べる価値があるというものだ。

静けさと不便さに癒やされる“圏外旅”のすすめ

スマホひとつで何でも調べられるし、ネットショッピングで世界中のものが買える時代になったからこそ、現地へ行き、体験しないと得られない感覚が尊く思える。デジタル機器の便利さに頼り過ぎず、たまには素の自分が求める感覚を信じ、頼る旅をしたい。きっと誰もが一度は、こんな“圏外の時間”を体験してみたくなるはず。非日常を味わえる青荷温泉は、心と体をリセットしたい人にこそ訪れてほしい宿だった。

特集の記事一覧

宮古島をバイクで一周! 三つの絶景大橋をコンプリートする旅へ【前編】

2026.01.19

冬の宮古島バイク一周ガイド【後編】ついに!憧れの3.5㎞超の伊良部大橋と日本最南端の天然温泉

2026.01.19

長野―新宿が300円!? 高速バス遠征を極める達人の節約術

2026.01.15

東京“レア”車中泊スポット!23区唯一のRVパークと穴場3選

2026.01.15

初詣ドライブで巡りたい、マニア厳選ユニーク狛犬6選

2026.01.01

お土産にも最適! 東京駅で手軽に買える絶品ワンハンドグルメ8選

2025.12.25

お土産に最適! 東京駅限定の最新スイーツ5選

2025.12.22