この道、実は「通ってはいけない」かも!? 補助標識の見落としが招く交通違反と事故の危険

小さく複雑な補助標識の見落としを防ぐには?道路標識の下にさりげなく付いている小さな「補助標識」。そこに記されているのは、「時間指定」「区間指定」「対象車両の限定」など、ルールの条件に関わる重要な情報だが、それを正しく見ていないドライバーが、実は驚くほど多いらしい。その実態を明らかにするべく、調査を開始した。

見落とし率は想像以上…ドライバー4,369人にアンケート

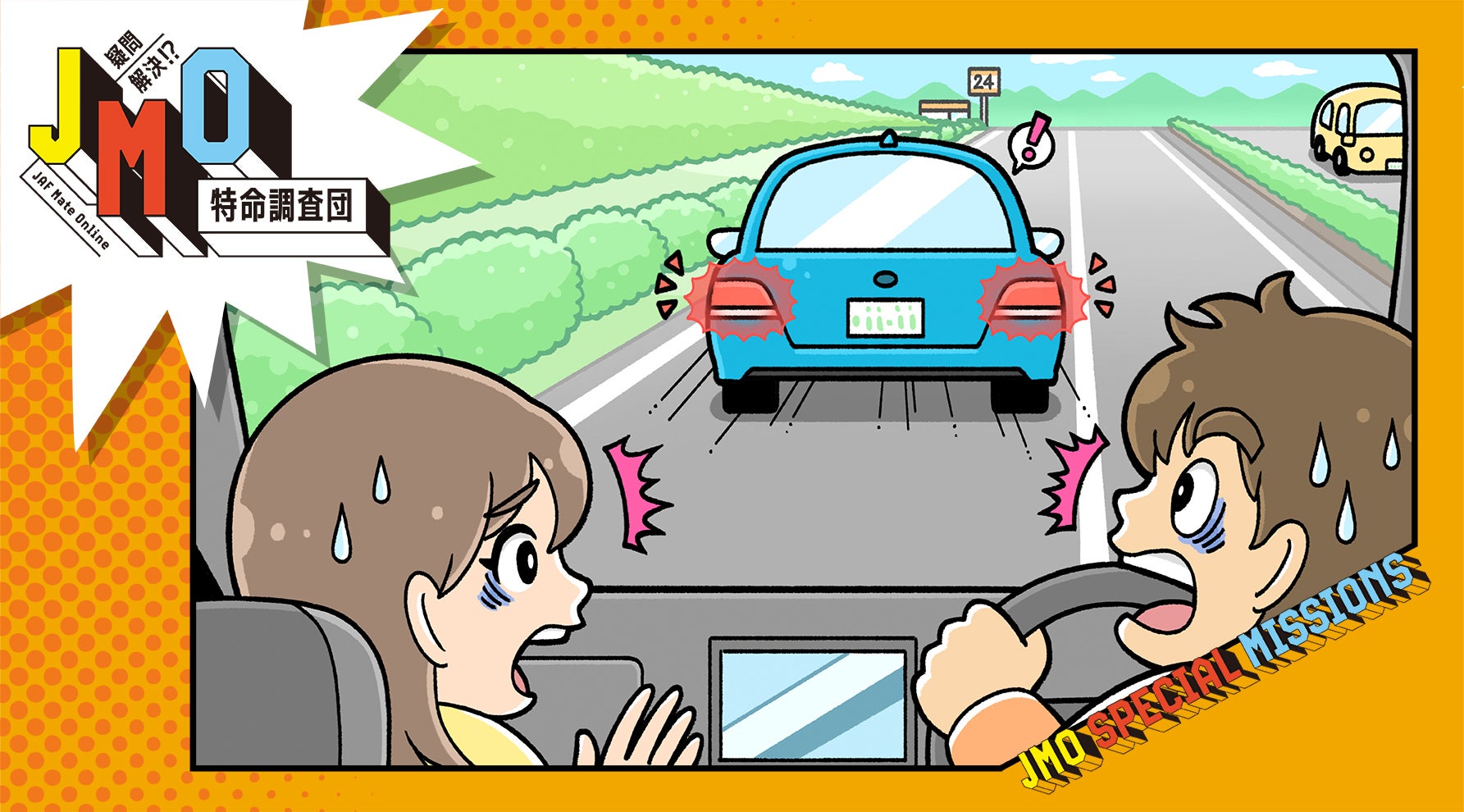

平日昼下がりのあるオフィス街、ランチに出かけた当企画の調査員の後ろから、一台のクルマが近づき、通り過ぎて行く。何の変哲もない日常の光景と思われたが、そこには交通事故を引き起こしかねない、重大な危険が潜んでいた。

実はこの道路、普段はクルマが通行しているのだが、12時から13時までは車両は通行できない。ドライバーが見落としたのは、「歩行者等専用」の標識の下に小さく記された「12-13」の補助標識だった……。

こうした補助標識の見落としは、ごく一部の例外的な出来事なのだろうか。調査団は全国のドライバーに向けて、「あなたは補助標識を見落としたことがありますか」というアンケートを実施。4,369人から得られた回答は、意外なものだった。

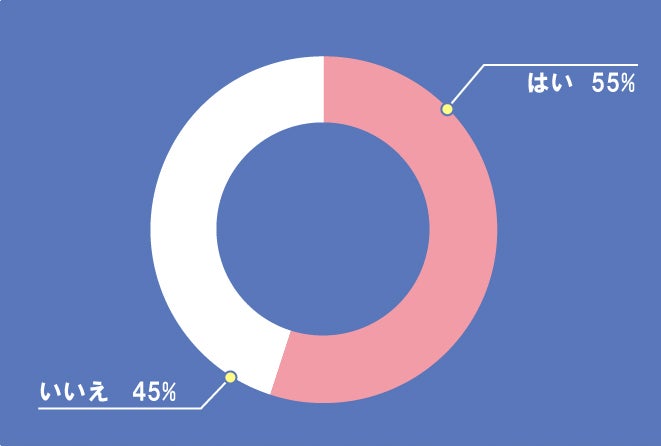

あなたは補助標識を見落としたことがありますか?

「はい」と答えた人は2,402人(55%)、「いいえ」と答えた人は1,967人(45%)。

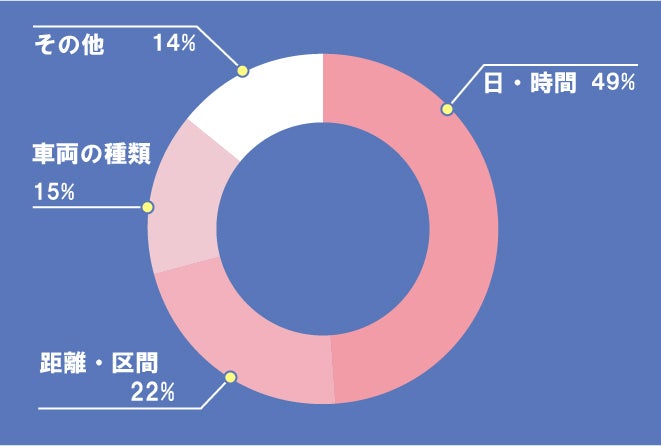

見落とした補助標識の種類は何ですか?

見落とした標識の内容として(複数回答)

1位/日・時間(「8-20」「日曜・休日を除く」など): 1,706人

2位/距離・区間(「ここから100m」「この先200m」など): 760人

3位/車両の種類(「大貨」「積3t」「原付を除く」など): 518人

「時間や曜日の補助標識をよく見落とします。朝の通勤時など、急いでいるとつい……」

「区間指定の標識が、信号や看板に埋もれていて見づらかった」

「自分の車が該当するのかどうか、一瞬で判断できないことがある」

こうした声は、決して少数派ではなかった。ただ、アンケートには「そもそも見落としたのだから、何を見落としたかなど答えようがない」という、至極もっともな意見もあった。さらに、見落としたことにまったく気づいていない人もいる可能性がある。

たしかに、この結果について実情を探る必要があるだろう。今回もっとも回答が多かった「日・時間」の補助標識について、追加調査を実施した。

【調査ポイント】

「7:30-9(自転車を除く/土・日曜、休日を除く)」の補助標識と「歩行者等専用」 の本標識がある道路

調査した道路はスクールゾーンになっている

調査地点から見て出口側は幹線道路につながっている

【調査時間】

平日朝の2時間(7:00-9:00)

【調査内容】

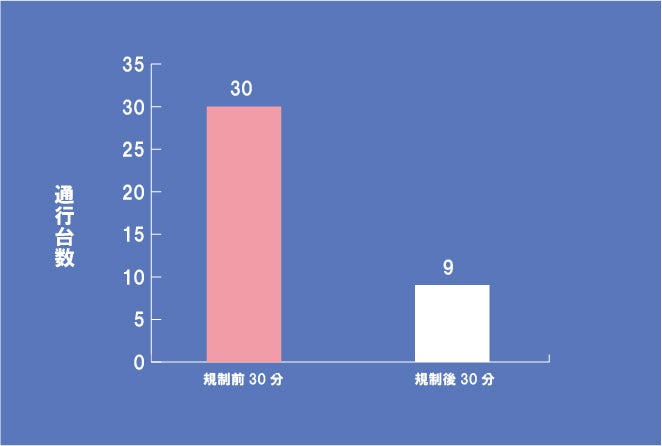

1. 車両の通行が禁止される規制開始前後各30分における通行量の変化を測定

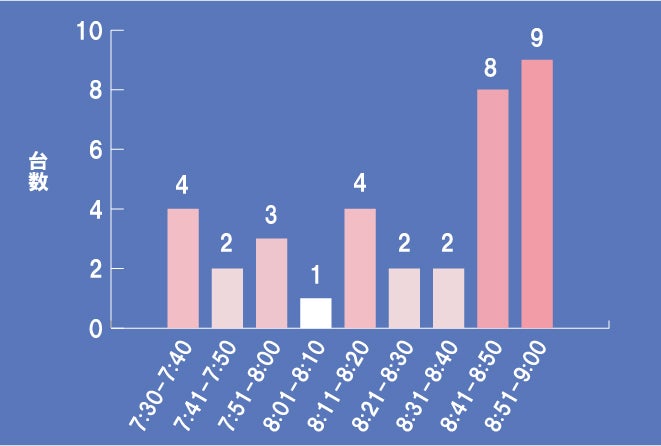

2. 規制時間帯に通行した車の台数をカウント

※調査はあくまで目視の範囲で、通行許可証等の有無は厳密に確認していない。また今回の調査中、特に危険が生じるような場面はなかった。

【結果】

規制開始前30分と規制開始後30分の通行台数を比較。交差する駅前通りの通行量に大きな変化はなかったが、調査した道路の通行量は7割減となった。

規制時間帯に道路を通行した車両台数の推移。規制開始直後は駆け込みのような状態も見受けられたが、概ね通行台数は少ない印象。調査した道路はスクールゾーンになっており、児童が登校し終えた8時台後半から、徐々に通行台数が増える印象。規制時間帯に35台の車両が通行した。

「補助標識の見落とし」は“交通違反と事故の原因”になり得る

この補助標識の見落としという問題について、自動車運転免許研究所・所長の長信一氏に話を聞いた。

「まずは皆さんに問題です。下の写真を見てください」

問題:あなたは普通乗用自動車を運転しています。現在15時30分。交差点の入り口にこの標識があるとき、どのように行動しますか?

判断1: 通行する

判断2: 通行しない

判断3: 徐行して通行する

-

正解…判断2: 通行しない

解説:

通過する時間帯は歩行者専用道路であるため、クルマは通行してはいけません(道路交通法第8条)。ただし、沿道に車庫を持つなどの理由で特に通行を認められたクルマは通行することができます(道路交通法第8条2項)。

本標識の「歩行者等専用」は歩行者用道路を表し、歩行者の通行のため設けられた道路であることを示します。従って、車の通行は原則として禁止されています。補助標識の「日・時間」は本標識が示す交通規制が行われている日や時間を限定しているので、表示の時間帯に限って車の通行が禁止されています。

一方、この時間帯以外の時間は通行できるかというと、交通規制が行われていないわけですから通行することができます。ただし、歩行者のそばを通るときは安全な間隔を空けなければなりません。歩行者との間に安全な間隔を空けることができないときは徐行しなければなりません(道路交通法第18条2項)。

「いかがでしたか? この問題の写真のように、補助標識は本標識の下(上の場合もあり)に取り付けられ、規制の理由や適用時間、曜日、車両の種類など範囲を補足します。補助標識によって(~に限る、~を除く、ここから、ここまで、といった)例外や限定が生じるため、その認識を誤ると意味を逆に受け取ってしまい、思わぬ法律違反や事故の危険を招くおそれがあります。書かれている内容をしっかりと把握しなければなりません」

つまり、今回のアンケート結果や調査結果からも、補助標識の重要さに対して一定数のドライバーに知識や理解の不足がある、とも言えるのではないか?

「車庫への出入りや歩行が困難な場合、荷物の集配などで通行許可証を所持している場合もあるので、通行したすべてのドライバーがそうだとは言えません。加えて、補助標識ならではの問題もあります。視線が信号や歩行者に集中しやすい交差点に、複数の道路標識が密集していれば、ドライバーからの視認性は低下します。さらに雨天や夜間など視界が悪い場合や、道路沿いに看板や広告などの情報が多い場合は、小さな補助標識を見落としやすくなります。

補助標識は本標識と異なり、文字情報が多く、走行しながら意味を読み解くのに時間がかかるため、運転中の認識負担が大きくなります。また、歩行者専用・時間指定と、貨物・居住者用車両を除くといった複数の標識が並ぶと、ドライバーは自分が該当するかどうか判断に迷いやすくなります」

確かにアンケートの自由記述でも『小さい』『複雑』『意味を読み解くのに時間がかかる』などの意見があり、運転中に補助標識を認識することの難しさが指摘されている。

「とはいえ、事故を未然に防ぐには、ドライバーの“予測”に加えて“確認”の意識が不可欠です。前方の信号や周囲の歩行者の認識と比べると、補助標識は小さいがゆえに“盲点”になりやすい。しかしそこにこそ、交通ルールの核心が書かれていることが多いのです」

「小さな標識」が招く大きな認識の誤り…誰が道路の主役なのか?

補助標識を見落とすことは、違反や事故の原因になるだけでなく、「自分は法律違反はしていない」という誤解を生む可能性もある。たとえば、「歩行者等専用」の本標識に「7-9」などと時間指定の補助標識がついていた場合、その時間帯にクルマで通行すれば、歩行者に危険を及ぼすれっきとした違反となるが、補助標識を見落とした本人にその自覚はないままだ。

一方、ここである疑問が生じてくる。仮に補助標識を見落としたとしても、そもそも「歩行者等専用」 の本標識がしっかり見えていれば、安易にそこを通行することはないのではないか。この点について長氏はこう推測する。

「補助標識をしっかり認識し、ルールを守れるかどうかは、この道路上では誰が最優先されるべきなのか、という考え方の違いによっても差が出ると思います。ここで取り上げられた歩行者等専用の標識がある道路ですが、歩行者の立場から考えれば、通学路であったり、生活道路であったりするので、むやみにクルマが通らないことが安全につながります。

つまり、『ここは歩行者のための道路である』ということを、本標識によってはっきりと示しているのです。しかし、四六時中多くの歩行者が行き交っているわけではないので、実状に応じて補助標識を設置し、一部の時間帯は車両の通行も認めているという考え方です。

一方、クルマの立場で考えたとき、この道路を車両が通行できない時間帯は一日のうちごくわずか。つまり、車両通行止めの道路とは異なり、『基本的にはクルマが通っていい道路』という考え方につながります。ですので、補助標識の意味をわずかな例外に過ぎないと判断し、結果として本標識が示す意味の歩行者等専用道路というルールについても軽視してしまうのではないでしょうか。

仮に通行許可証を所持していたとしても、クルマが優先と考えるか、歩行者が優先と考えるかによって、安全運転への意識が大きく変わってくると思います」

「通行禁止道路通行許可」の例。許可を受けて通行が認められた車両は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない

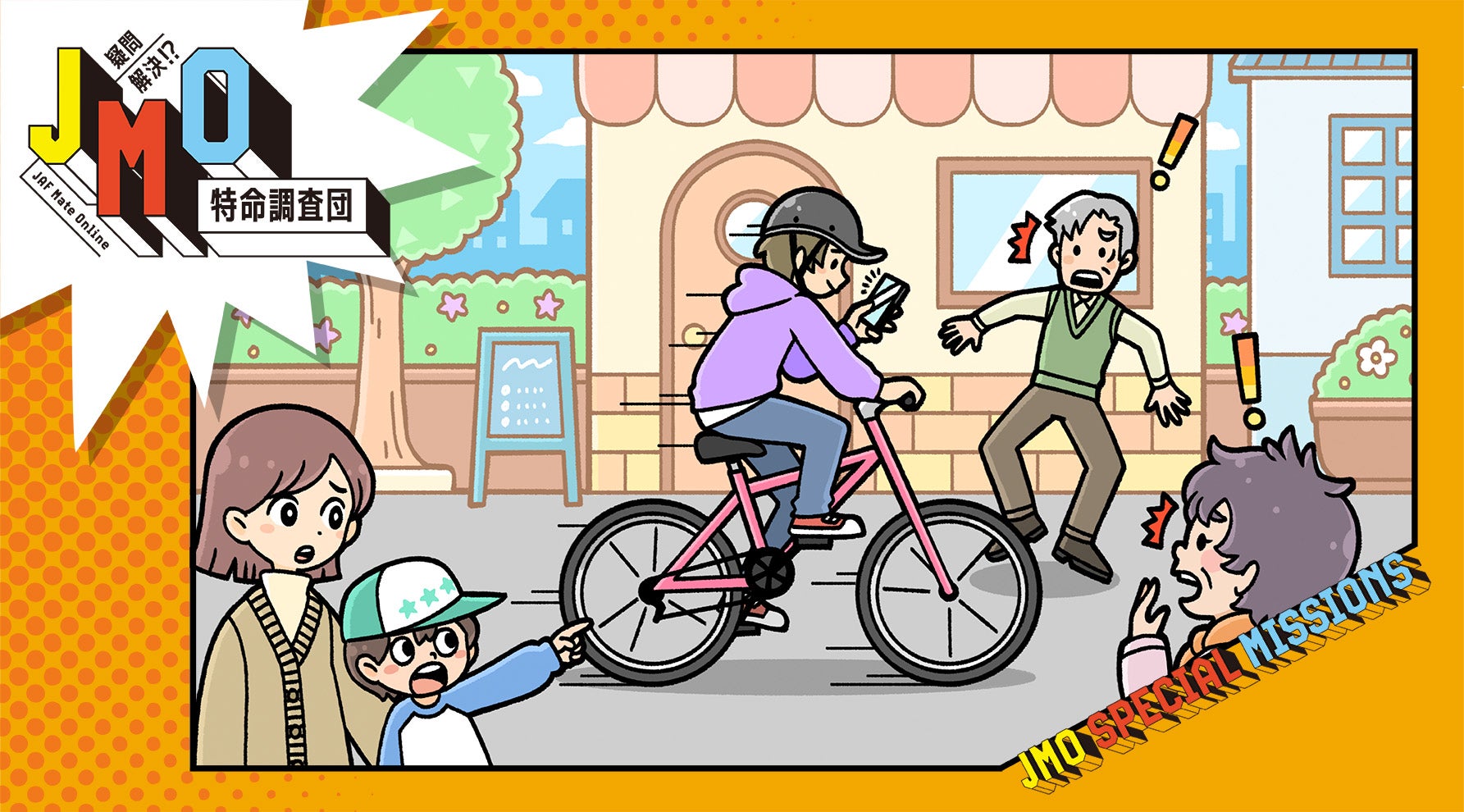

このルールを巡る「考え方の違い」という点については、歩道を走行する自転車についても同じことが言えるだろう。たとえ「自転車通行可」の補助標識があっても、歩道では歩行者優先であることに変わりはない。にもかかわらず、我が物顔で走る自転車が多いことから、さまざまな危険やあつれきが生じてしまう。

見落としを防ぐには? 「標識読み解き力」を鍛えよう

補助標識の見落としなのか、あるいは軽視なのか、真相はドライバーの心の内にある。ただ、アンケート結果からは「自分も補助標識を見落としたことがあるかも」といった、多くのドライバーが不安や困惑を抱える様子も垣間見えた。こうした思わぬ違反を防ぐための対策として、長氏は次のようにアドバイスする。

・走行中の「視線リセット」を習慣化

交差点手前ではスピードを落とし、周囲の安全に加えて「標識→補助標識」の順でチェックする意識を持つ。

・通い慣れた道でも油断しない

「慣れた道=すべてを把握している道」ではない。普段とは異なる時間帯に通行するときや工事が行われているときなど、思わぬ規制がかかっている場合もある。

・雨・夜間はいつも以上に意識的に

補助標識は本標識に比べて小さく、照明設備も限られる。視界が悪いときほど意識的に目を配ることが重要だ。

「補助標識の意味を瞬時に判断できるように、学科試験問題などで学び直しておくことも有効です。また、教習所で習ったように、目的地まで最適なルートを選択する経路設定をしっかり行うことも大切です。標識認識機能を持つクルマも増えていますが、補助標識まで正確に読み取る技術はまだありません。こうした標識の見落としで事故や違反とならないよう、やはりドライバー自身が意識して運転することが重要です」

補助標識は交通安全の大きな「道しるべ」

今回、調査を通して見えてきたのは、ドライバーの誰もが補助標識を見落とす可能性を秘めているという事実だった。その小さな標識は、そこを通るドライバー一人ひとりの意識に「運転することの意味」を改めて問いかける、思わぬ事故を防ぐための大きな道しるべなのかもしれない。

疑問解決!? JMO特命調査団の記事一覧

なぜ一部のクルマは危険な「あおりハンドル」をしてしまうのか?

2026.01.05

雪予報で慌ててスタッドレスタイヤに交換する前に知っておきたい「タイヤ交換のタイミング」とは?

2025.11.05

自転車の一時停止率わずか4.3%!事故を防ぐためのポイントと「青切符」の最新動向

2025.09.05

前を走るクルマが突然のブレーキ! 交差点などで「ウインカーを先に出さないクルマ」への対策とは? |疑問解決!? JMO特命調査団

2025.05.05

あなたも間違えるかも? 運転免許学科試験「誤答の原因」と攻略法|疑問解決!? JMO特命調査団

2025.03.05

重大事故の引き金になる自転車の「ながらスマホ」。渋谷駅周辺でその実態を調査したら…?|疑問解決!? JMO特命調査団

2025.01.05

「危ない交差点」の事故原因と危険回避対策とは?

2024.11.05