前を走るクルマが突然のブレーキ! 交差点などで「ウインカーを先に出さないクルマ」への対策とは?

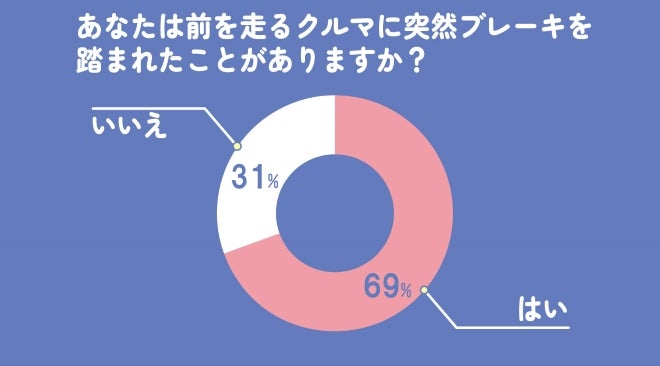

JAF会員が遭遇した交通トラブルの事例【ブレーキ編】あなたはクルマを運転しているとき、前のクルマが突然ブレーキを踏んで、慌ててしまった経験はないだろうか? JAF会員にアンケートしたところ、およそ7割がそうした場面に遭遇したことがあるという。追突などの事故を誘発しかねない危険な状況だが、いったいなぜ、前のクルマはそうした行為を行ったのだろう?

※調査はJAF Mate Online編集部が独自に行ったものです

アンケートに記された「謎のブレーキ」に潜む原因を調査

2025年4月の日中、当企画の調査員は都内のとある場所に立っていた。それは春のうららかな陽気の下、多くのクルマが行き交っている市街地の交差点、どこにでもあるような風景だ。

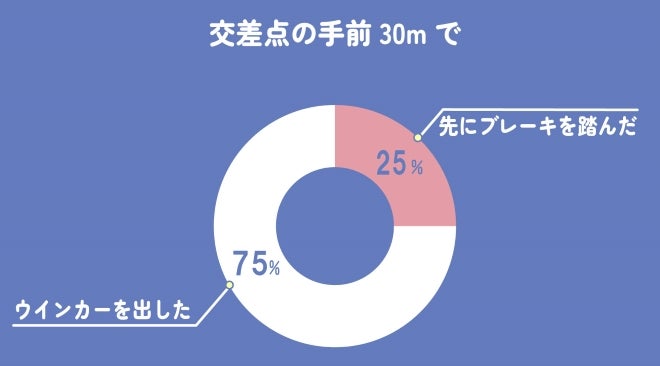

だが多くの交差点と同様、ここにもある危険が潜んでいた。それを掘り起こすため、調査員は2時間にわたりひそかに観察を行った。結果、100台中25台、つまり4台に1台のクルマが、「ウインカーを出すべき状況で先にブレーキを踏む」という行為を見せていた……。

交差点の手前30mでウインカーを出しているクルマの例

交差点の手前30mを過ぎてもウインカーを出さずにブレーキを踏むクルマの例

これは単なるマナーの話ではない。交通事故の危険をもたらす、れっきとしたルール違反の兆候を示しているのではないだろうか?

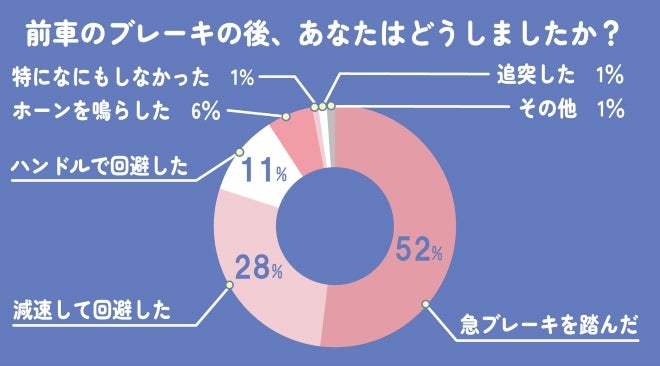

この調査に先立ち、2025年2月に特命調査団がJAF会員に向けてアンケートを実施。「あなたは前を走るクルマに突然ブレーキを踏まれたことがありますか?」との質問に、5,300人以上の方から回答をいただいた。そのうち、実に約7割が「前のクルマに突然ブレーキを踏まれた経験がある」と回答。そして、その瞬間にどう行動したか、その記憶についても記されている。

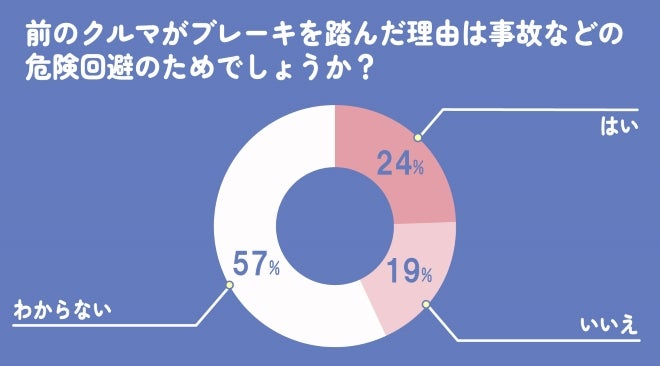

また、「前のクルマのブレーキは危険回避が目的だったのか?」という問いに対し、「はい(危険回避)」と答えたのは全体の約1/4にとどまった。

では、それ以外のドライバーは、どのような状況で遭遇したのだろう。

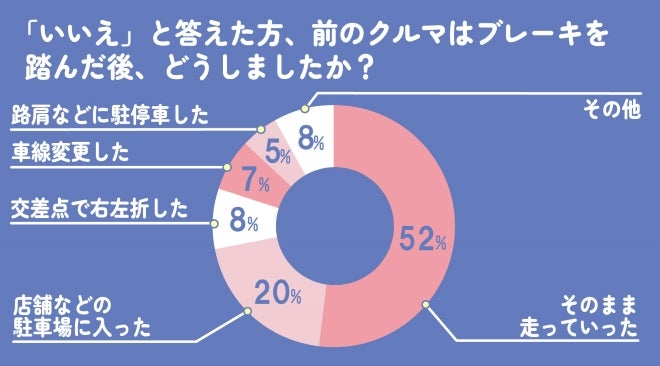

危険回避以外の理由でブレーキを踏んだクルマのうち4割が、その後、進路変更や右左折、駐停車のため左端にクルマを寄せる行為を行ったという。ならば、まず先に合図のウインカーを出すべきではないだろうか。ブレーキ後の正確な走行距離や経過時間はわからないが、少なくとも後続車にとって動きが予測しにくいタイミングでブレーキを踏んだ結果、後続車は以下のような対応を強いられることになった。

つまり、前車の突然のブレーキに遭遇した6割以上のドライバーが、自分も急ブレーキを踏んだりハンドルで回避したりといった「急な操作を強いられる」状況に陥り、なかには回避できず追突したという人も1%いたのだ。

「焦った。ぶつかるかと思った。寸前で止まることができ、事なきを得た」

「高速道路で、前のクルマが分岐に気づいて急ブレーキ。予兆もなく久々に肝を冷やした」

「間に合わず歩道側に逃げた。たまたま歩行者がいなくて助かった……」

こうした経験者の声は、あたかもその現場が眼前に浮かんでくるように生々しい。言うまでもなく、前のクルマが適切に合図を出していれば、後続車の急操作は避けられたことだろう。

ルールよりも自己都合の優先? 交差点でウインカーを出さないクルマの実態を調査

こうした「ブレーキ先行車」たちはなぜ、後続車への合図を怠るのだろうか? アンケートを読み解くなかで、いくつかの傾向が見えてきた。

目的地の突然の発見:「あ、この店だった!」→即ブレーキ

ナビの急な音声指示:「ここ左です」→慌てて減速

道に迷ってパニック:「あれ? こっちかも?」→急停止

それはまるで、脚本のない即興劇。アンケートからは、誰かの独り善がりな振る舞いに突然巻き込まれた人々の率直な気持ちも聞こえてくる。

「スムーズに流れていたときに前のクルマが急ブレーキ。ウインカーもつけずに右折した。私は車間をとっていたため追突しなかったが、後ろのクルマに追突された」

「迷ったのか、交差点のたびに急ブレーキをかけるクルマ。後続車はたまったもんじゃない」

道路交通法第24条では、「危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」とされ、違反すれば反則金7,000円(普通車、以下同じ)、違反点数2点が科される。さらに、進路変更・右左折・駐停車時の合図義務も法律で定められており、こちらも違反すれば反則金6,000円、違反点数1点が科される。だが、そのリスクよりも「曲がりたい」「入りたい」「今だ」といった“自己都合”が優先される現実がある。

今回のアンケート結果を踏まえ、交差点の左折レーンでウインカーを出すべき状況にもかかわらず、ウインカーを出さずにブレーキを踏むクルマの実態を調査団員が観察した。はたして実態はいかに?

【調査ポイント】

交通量の多い幹線道路の交差点(左折レーン)

【調査時間】

平日日中の2時間

【調査内容】

今回の調査では、交差点の30m手前に達してから、ウインカーを出すよりも先にブレーキを踏むクルマをカウント。左折レーンに入る手前で進路変更も必要になるが、3秒前にウインカーを出していたかについては判別が難しいのでカウントしていない。今回の調査中、とくに危険が生じるような場面はなく、あくまでドライバーがウインカーのルールを守っているかどうかを観察した。

【結果】

100台中25台のクルマが、ウインカーを出すべきタイミングで出さずに、ウインカーより先にブレーキを踏んでいた。

※衝突被害軽減ブレーキ等による自動ブレーキ作動の有無は未確認

運転コミュニケーションに大切なウインカーの「正しい使い方」をおさらい

この交通ミステリーとも言える事態の真相について、自動車運転免許研究所の長信一氏がメスを入れる。

自動車運転免許研究所 所長の長信一氏

「まず押さえておきたいのが、ウインカーを出すより先にブレーキを踏むこと自体はルール違反ではないということです。ウインカーを出すべきタイミングで出さないことが問題なのです。特に問題なのは、交差点でウインカーを出さない行動です。今回の調査によると、交差点の左折レーンで観察した100台中25台が、交差点の30m手前の地点を過ぎても左折の合図を出さず、先にブレーキを踏んでいたとの結果が出ました。

今回は左折レーンですので、ウインカーを出さなくても左折の意図は伝わるかもしれません。しかし、どのような交差点であっても、ウインカーによる合図を怠ることは、後続車が状況を正しく予測できないことにつながり、追突事故のリスクが格段に高まります。

まず右左折の際、その30m手前でウインカーを出すことは義務です。できるだけ早く合図する。それが道路交通の約束なんです。30m手前で右左折の合図を出すだけでなく、それ以前に左折であれば左側端に進路変更する際の合図も必要です。ですので左側に寄せる3秒前には進路変更の合図を出し、その後30m手前で左折の合図を出す、もしくはそのまま合図を継続する必要があります。たとえば時速40kmで走行していれば、3秒間で約33m進む計算になります。それを見越してあらかじめ安全確認などの準備を始めなければなりません」

もちろん、「次の交差点で曲がろう」と明確に意識していれば、そのような行動も適切に行えるだろう。しかし、アンケートにもあったように、「交差点に気づかなかった」「お店に気づくのが遅れた」といった場合もあるだろう。そうしたドライブ中にありがちな場面において、どう行動するのが安全なのだろう。

「今回のアンケート結果では、走行中に危険回避以外で突然ブレーキを踏んでしまう理由として、お店など目的地の見逃し、思いつきの進路変更、さらにはナビの指示などが出ていますね。しかし、それでも事前にウインカーを出していれば後続車に意図が伝わり、これらの大半はリスクを大幅に下げられた可能性があります。

目的のお店に気づくのが遅れても、慌てて入ろうと急にブレーキを踏んではいけません。一度通り過ぎて、ひと回りして戻ればいいんです。事故の危険を冒すより、少し遠回りするほうがはるかにマシです。もし道に迷ったら一度安全な場所で止まりましょう。迷いながら走るのはご法度です。突発的な判断でブレーキを踏んだり、進路を変えたりすることは非常に危険です。そして後続車の側も、こうした周囲のクルマが思わぬ動きをすることを前提に運転すべきです。安全運転を心がける上では、常にさまざまな可能性を予測しておくことが重要になります」

確かに道交法第26条にも「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」とある。

また、こうした場面に遭遇したドライバーの回答には「キレた」「怒鳴った」「ムカついた」「イライラした」など、その後の運転に悪影響を及ぼしそうな心理状態になることも記されていた。今回のケースでは被害者側とも言える後続車だが、長先生はこの点についても、ドライバーとしての自覚を欠くことで、さらなる事故に結びつきかねないと指摘する。

「教習所で行われる運転適性検査(警察庁方式K型やOD式安全性テストなど)は、運転者の性格や行動傾向を分析し、その結果を基に安全運転に役立てることを目的としています。そこでは運転者の性格と運転行動の関係について、感情的なドライバーは突発的な行動を取りやすい傾向にあると分析しています。感情の波が大きい人の運転は見た目でもわかるくらい危なっかしい。自分の性格傾向を知り、運転に生かすことが大切です」

多くの交通環境を経験したプロドライバーでもある長先生の指摘はシビアだが、確かに、冷静な判断こそが安全の肝。運転は心の鏡なのかもしれない。

事故の連鎖を止めるため、ドライバーにできる3つのこと

「周囲のクルマや歩行者などに予測可能な運転をすることこそが、安全を守る基本です。私たち一人ひとりがルールを正しく守り、思いやりを持ってハンドルを握ることで、交通社会はもっと安全で快適になるはずです。

今回のテーマである突然ブレーキを踏む行為とウインカーを出さない行為というのは、自分が誰かに巻き込まれるだけでなく、自分が誰かを巻き込んでしまう可能性を大いに含んでいると感じました。ですので、こうした事態を防ぐための対策として、次の3つを意識してみてください」

1. ウインカーによる合図を早めに、明確に。後続車へのコミュニケーションをしっかりと。

2. 適切な車間距離をとることは命を守ること。前を走るクルマが急ブレーキを踏んでも対応できる余裕を。

3. 道に迷ったら止まる勇気を。突発的な進路変更はせず、安全な場所で考えよう。

今回の出来事はすべて道路上で起きた。しかしもう一つの舞台は、「焦り」や「迷い」、「わがまま」といった、私たちの心の中にもあった。さらなる事故が連鎖する危険を止めるための「心のブレーキ」を踏むのは、あなたかもしれない。

疑問解決!? JMO特命調査団の記事一覧

なぜ一部のクルマは危険な「あおりハンドル」をしてしまうのか?

2026.01.05

雪予報で慌ててスタッドレスタイヤに交換する前に知っておきたい「タイヤ交換のタイミング」とは?

2025.11.05

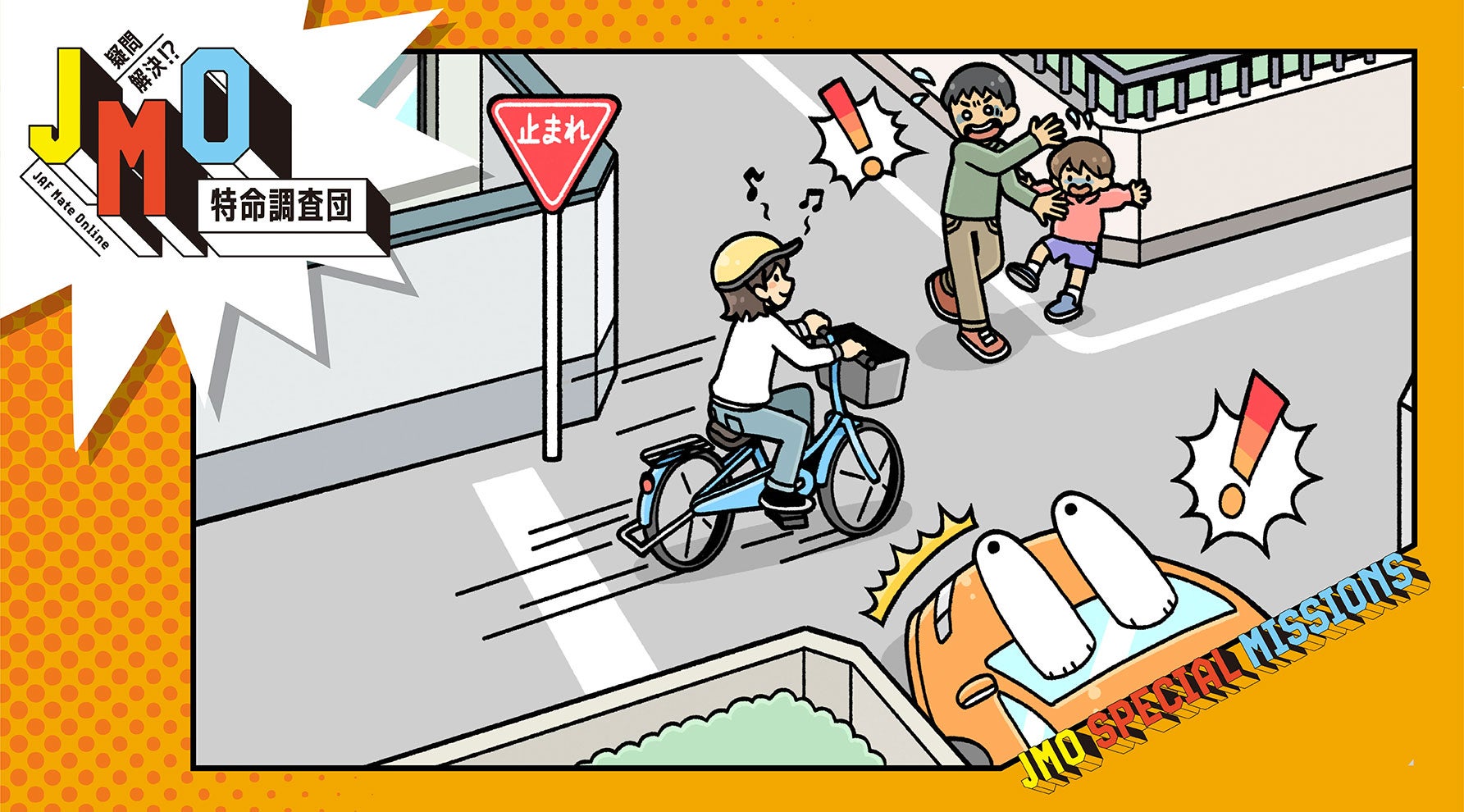

自転車の一時停止率わずか4.3%!事故を防ぐためのポイントと「青切符」の最新動向

2025.09.05

この道、実は「通ってはいけない」かも!? 補助標識の見落としが招く交通違反と事故の危険

2025.07.05

あなたも間違えるかも? 運転免許学科試験「誤答の原因」と攻略法|疑問解決!? JMO特命調査団

2025.03.05

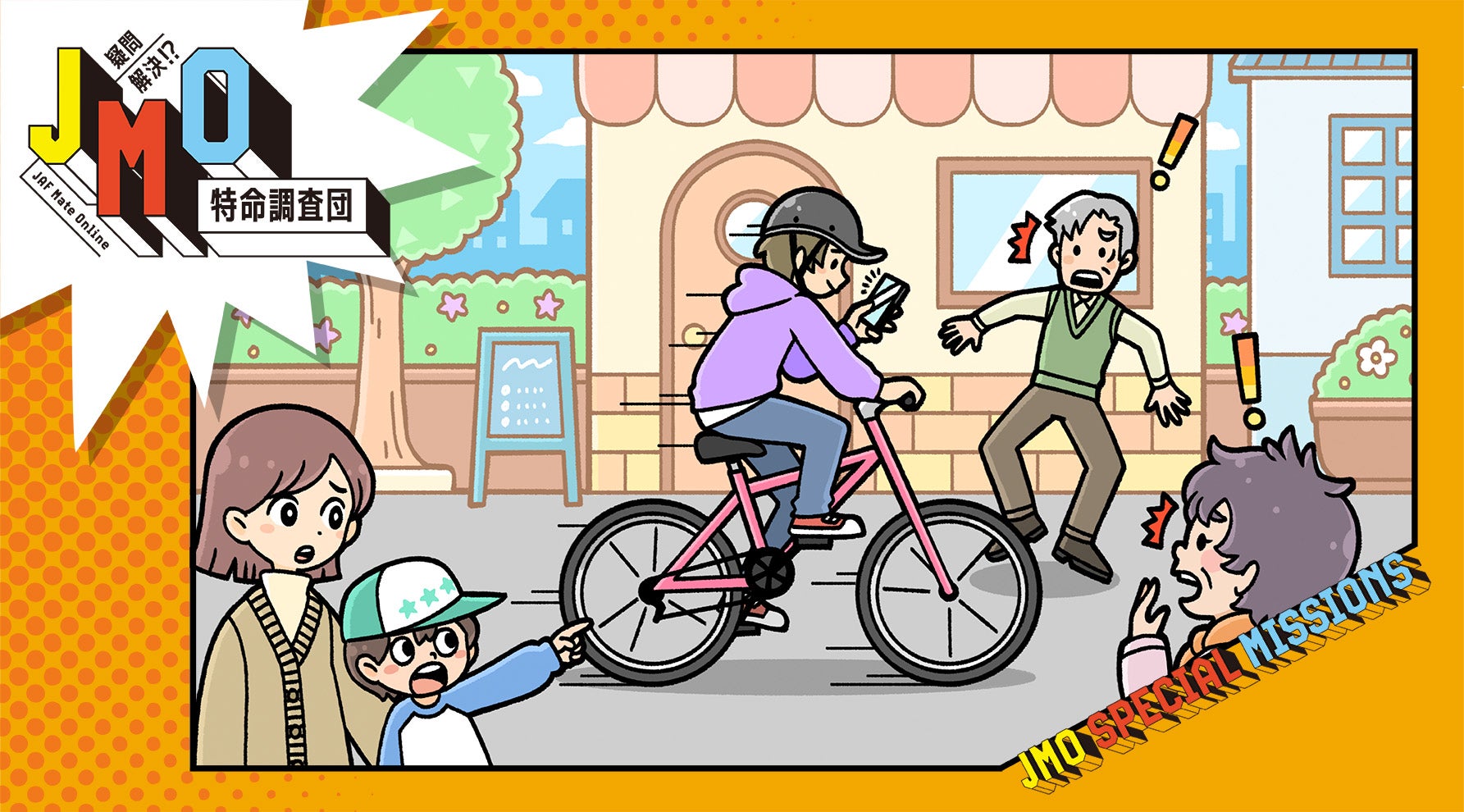

重大事故の引き金になる自転車の「ながらスマホ」。渋谷駅周辺でその実態を調査したら…?|疑問解決!? JMO特命調査団

2025.01.05

「危ない交差点」の事故原因と危険回避対策とは?

2024.11.05