雪予報で慌てて冬タイヤに交換する前に知っておきたい「タイヤ交換のタイミング」とは?

冬タイヤの賢い選び方・使い方とオールシーズンタイヤの最新動向を調査冬の到来とともに、タイヤ選びに頭を悩ませるドライバーは多い。特に近年はオールシーズンタイヤの普及も進み、選択肢が広がる一方で「どれを選べばいいのか」「交換のタイミングは?」といった疑問も増えている。

今回は、冬タイヤについての全国アンケートと専門家へのインタビューをもとに、地域ごとの傾向や最新事情、そして賢いタイヤ選びのポイントをまとめた。

※調査はJAF Mate Online編集部が独自に行ったものです。

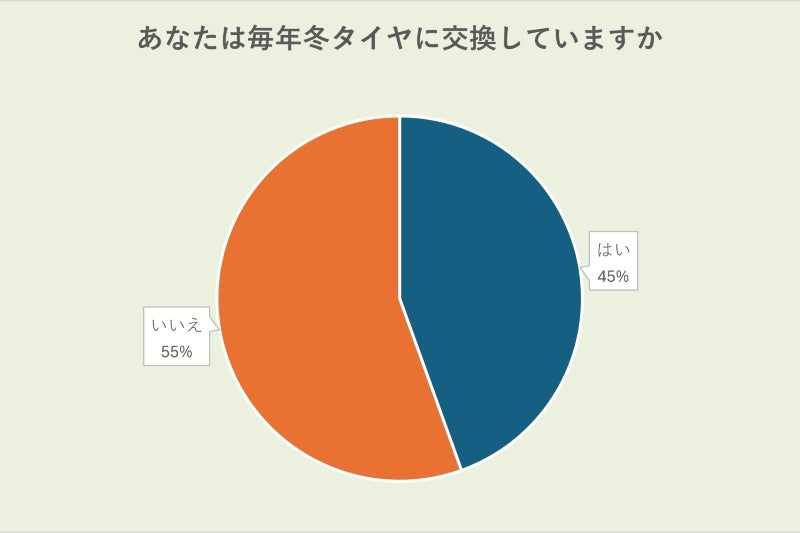

冬タイヤ装着率は全国で約45%に

今回のアンケートに回答していただいた3万2544人中、1万4484人が「冬タイヤに交換する」と回答。冬タイヤの装着率は全体で45%程度となった。

しかしその実情は地域によって大きく異なる。北海道・東北・日本海側では、ほぼ100%が冬タイヤに交換するという圧倒的な装着率が見られる一方、関東や西日本では冬タイヤに交換しないという選択が多い。

タイヤ交換率の全国結果

北海道や東北では「冬タイヤは“常識”です」「交換しないと生活できません」といった声が多く、雪国では冬タイヤ装着が安全運転の大前提となっている。逆に、関東や西日本では「雪が降る頻度が低いので、冬タイヤは不要」「オールシーズンタイヤで十分」という意見も目立つ。

特に都市部では駐車場やタイヤの保管場所の問題もあり、交換の手間やコストを理由に冬タイヤ未装着派が目立つ傾向だ。

アンケートから見える地域別傾向

北海道・東北:装着率ほぼ100%、ブランド志向強め

北海道や東北では「冬タイヤは必須」「ブランド志向が強く、信頼できるメーカーの最新モデルを選ぶ」という傾向が顕著だ。雪道での安全性を最優先し、性能や耐久性にもこだわる。

「〇〇が一番いい」「〇〇の新型に期待している」など、メーカーごとの特徴や新製品への関心も高い。

関東・東海:オールシーズンタイヤ利用率が上昇傾向

関東や東海では「オールシーズンタイヤの利用率が上昇中」。都市部では「保管場所がない」「年2回の交換の手間が面倒」という理由から、オールシーズンタイヤが選ばれるケースが増えている。

「東京ならオールシーズンで十分」「雪が降ったらレンタカーでスタッドレスタイヤ装着車を借りる」という声もあり、柔軟な選択が目立つ。

西日本:冬タイヤ未装着派が多い

近畿や四国、九州では「雪がほとんど降らないので冬タイヤは不要」「チェーンで対応する」という意見が多い。ただし、中国の山間部や日本海側では装着率が高く、地域差が大きい。

「宮崎は夏タイヤで冬を過ごせる」「福岡は雪が積もることもあるのでオールシーズンタイヤが多い」など、地域ごとの事情が反映されている。

都道府県別の冬タイヤ交換事情やオールシーズンタイヤの使用意向などアンケート結果を随時公開!

やはり高価なタイヤを選ぶべき? 冬タイヤの購入時にチェックすべきポイント

タイヤ購入時に重視するポイントとして、価格・性能・ブランド・耐久性が挙げられる。「性能が良ければ多少高くても……」といったコメントが多い一方で、「やっぱり値段が気になる」という声もあり、価格と性能のバランスをどう取るかが悩みどころだ。

タイヤの最新事情に詳しいモータージャーナリストの菰田潔氏によると「どのメーカーでも性能は最新型が一番いい。最新モデルはゴム質やトレッドパターン(接地面の模様)が進化していて、性能が大幅に向上している」とのこと。旧製品は性能面では劣るというが、価格とのバランスを考慮するなら「極端に安い海外ブランドより、1世代前の国産タイヤのほうが安心」とも言う。

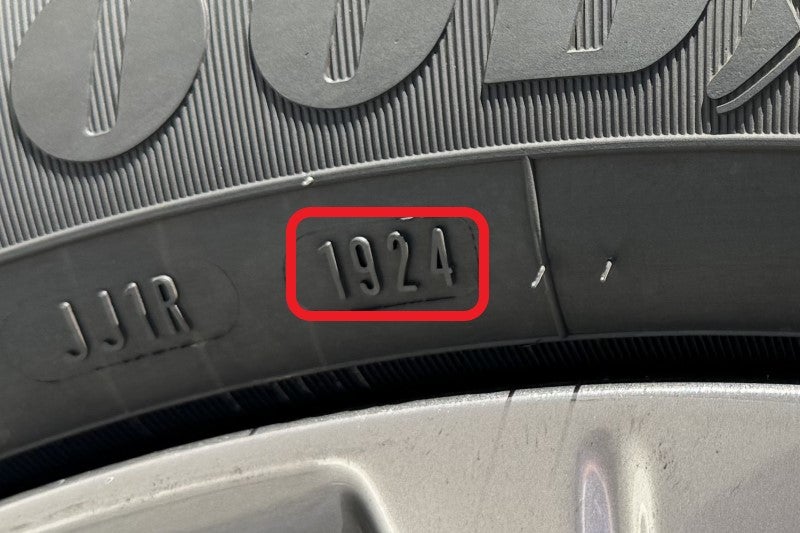

同じく価格が安い中古タイヤや製造年週が古いタイヤは、保管状態によっては劣化が進んでいる場合もあり、注意が必要だ。「新品をうたっていても、製造から3年以上経過しているものは避けたほうがいい」と指摘。

タイヤの製造年週は「セリアル(シリアル)ナンバー」で確認できる。写真の「1924」なら、4桁の数字の最初が週で、下2桁が年で、2024年第19週(5月上旬)に製造されたものだとわかる

タイヤのサイズについても、車種ごとに最適なサイズを選ぶことが重要だ。菰田氏は「オリジナルと同じサイズが一番いいですが、インチアップする場合もオリジナルと幅が同じであれば、雪道と氷上でのグリップ性能の両立ができます」と語る。

悩ましいタイヤ交換のタイミングと冬タイヤの使用・保管時の注意点

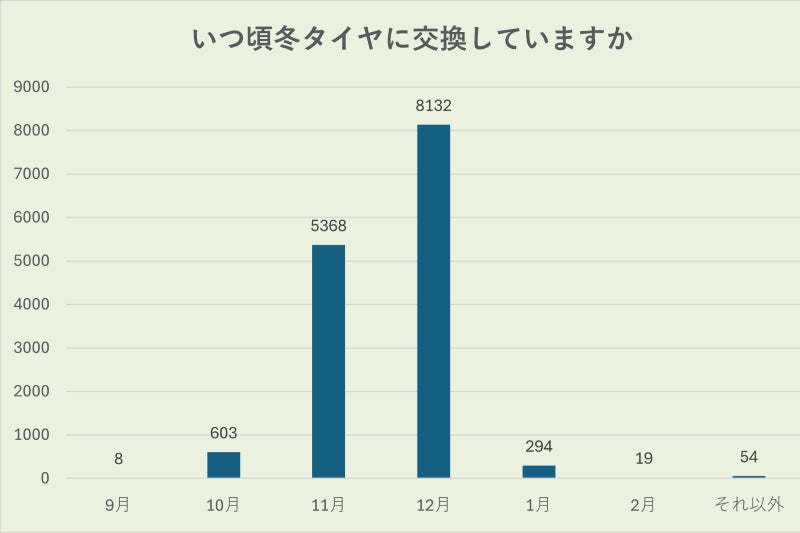

タイヤ交換の時期も地域やライフスタイルによって異なる。「初雪が降る前に交換する」「雪予報が出たら慌ててショップに駆け込む」「セール時期を狙って早めに交換する」など、さまざまなパターンが見られる。

全国的にタイヤ交換のタイミングは11月から12月が多かった

地域や気候によって悩ましいタイヤ交換のタイミングだが、これについて菰田氏は「気温7℃以下が冬タイヤへの交換の目安です。雪の有無よりも気温で判断するのが正しいです」と指摘。

「気温が低下すると夏タイヤはゴムの硬化が進み、性能低下や摩耗が激しくなります。そして外気温が3~4℃以下になったら路面凍結の可能性を意識しましょう。日陰の北側の山道は危険度が高いです」(菰田氏)

「雪が降るぞって予報が出るとみんな一斉にショップに殺到するから、混雑して交換が間に合わないことも多いですよね」というコメントもあり、交換時期の混雑回避策としても気温7℃を目安とするのがおすすめだ。

交換後の保管方法については「直射日光と高温は劣化の促進要因です。直射日光を避け、低温の野菜保管庫のような場所が理想ですが、UVをカットするカバーだけでも有効です」と菰田氏は言う。マンションなどで適切な保管場所がない場合は「タイヤショップの保管サービスを検討するのも一案です」(菰田氏)

タイヤ使用年数は3~5年程度が多い

また、同じ冬タイヤを何年使用するかについて、アンケート結果では3~5年で交換するとの回答が8割と多く出たが、これについて菰田氏は「おおむね実情に即している」と言う。「タイヤは溝の深さがプラットホームが露出する4mm以下になったら、もしくはひび割れが出たら交換です。タイヤワックスの使いすぎも劣化の原因になるので洗車時には注意しましょう」(菰田氏)

便利? それとも不安? オールシーズンタイヤの現状と今後

今回のアンケートでは、近年注目の「オールシーズンタイヤ」(夏タイヤとスタッドレスタイヤの特徴を併せ持つタイヤ)についても調査した。日本市場でのオールシーズンタイヤ普及率は都市部を中心に上昇中。アンケートでは福岡は32%、東京は21%がオールシーズンタイヤを使用との結果が出ている。

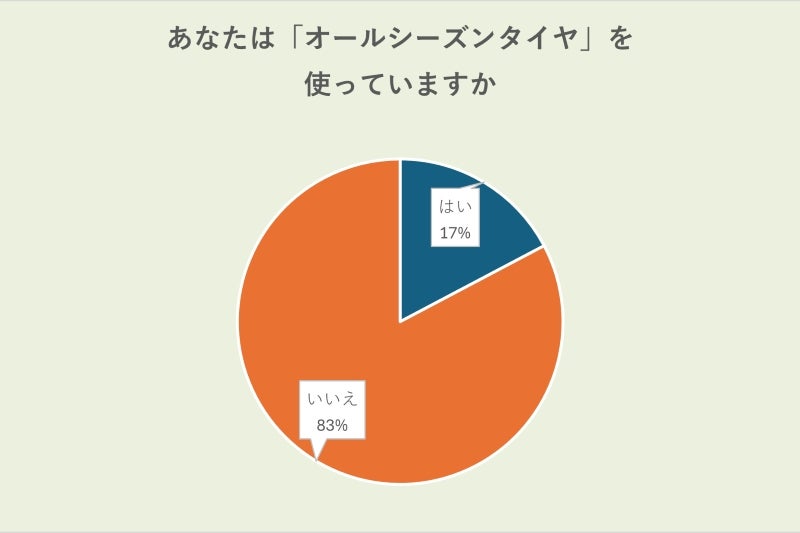

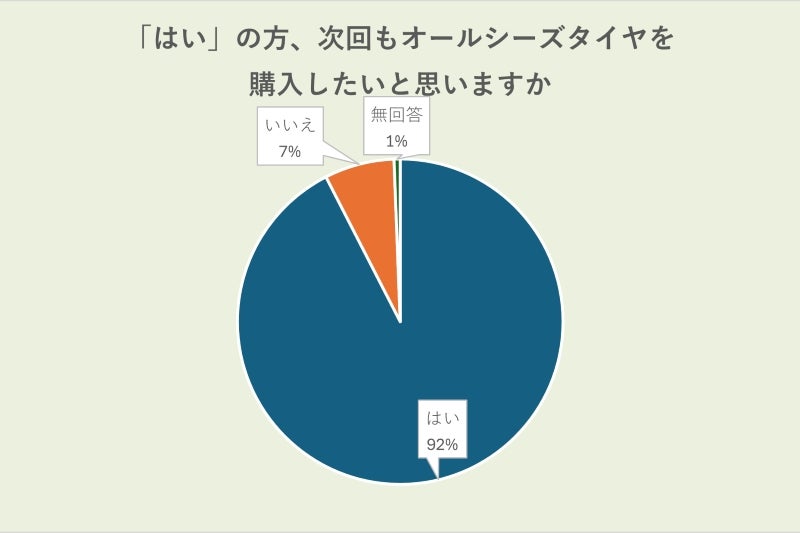

全国的に見るとオールシーズンタイヤの普及率は17%程度

オールシーズンタイヤを使用している人のうち92%が「今後も使用(購入)したい」と回答。ちなみに使用していない人のうち24%が「今後使用してみたい」と回答した

この結果について菰田氏は「今後さらに普及が進むだろう」と予測する。「(東京在住の)私はここ5、6年ずっとオールシーズンタイヤを履いています。都内や近県であれば雪が降っても怖くないし、交換の手間もなくて快適です」

「オールシーズンタイヤは、昔に比べて雪上での性能が大幅に向上しています。雪をつかみやすいV字型トレッドパターンや、ゴムの分子構造を工夫することで寒くなっても硬くなりにくい素材を採用するなど、乾いた路面でも雪道でも安定したグリップ力を発揮する製品が出ています」(菰田氏)

写真はASTM(米国試験材料協会)の公的試験で極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証となる「スノーフレークマーク」。このマークのあるオールシーズンタイヤは高速道路の「冬用タイヤ規制」時に走行可能なタイヤとして認められている(※写真のタイヤはイメージです)

また、最新モデルは静粛性や耐久性も改善され、「夏タイヤと遜色ない摩耗度合い」といいます。燃費性能について「昔に比べてかなり改善されているが、夏タイヤと比べると転がり抵抗がやや大きい」との指摘があるものの、「その燃費差は微々たるものです」

アンケートでは「(オールシーズンタイヤは)走行中の音がうるさい」というユーザーの声もあった。ロードノイズについては、「古いモデルや摩耗が進んだタイヤでは気になることがありますが、最新モデルではホワイトノイズ化により改善されています」(菰田氏)

また菰田氏はオールシーズンタイヤについて「都市部や非降雪地帯では冬タイヤの代わりではなく夏タイヤの延長線上として使うのが合理的」と述べる。タイヤの交換時期を気にせず、降雪が多少早めになっても安心して走行できる点や、保管や交換の手間が省けるためコストダウンにもつながるという。

菰田氏は自身の実体験からも「猛暑の夏でも問題なく使えますし、摩耗度合いも夏タイヤと遜色ありませんし、季節を問わず安定したパフォーマンスが期待できる」と言う。

一方で、豪雪地帯やアイスバーンではスタッドレスタイヤに比べて性能が劣るため、「深い雪や凍結路面ではおすすめしません」と言う。

「オールシーズンタイヤは、積雪が多い地域や凍結路面ではグリップ力や雪をかき分けて進む能力が劣るため、十分な安全性を確保できません。除雪後に道路の境目にできる雪の小山や段差を乗り越えるときや、滑りやすい氷の上ではスタッドレスタイヤが有利です」と強調する。

加えて、オールシーズンタイヤは各メーカーで設計思想が異なるため、性能にばらつきがあるとの指摘もあり、特に雪道や氷上性能はメーカーごとに違いが大きく、選択には注意が必要。今後も技術進化によって、オールシーズンタイヤの普及はさらに進むと予測されるが、使用の際は地域の気候や用途を十分に考慮することが重要だ。

オールシーズンタイヤの主なメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

| タイヤ交換・保管の手間とコストが減る | 豪雪地帯・凍結路面ではスタッドレスタイヤより性能が劣る |

| 夏タイヤの延長線上として使える | 夏タイヤより転がり抵抗がやや大きい |

| 季節の変わり目や突然の降雪にも対応できる | メーカー・モデルによる性能差が大きい |

| 技術進化で性能が向上している | 古いモデルや安価品はロードノイズが大きい |

クルマの基本性能を左右するのは賢いタイヤ選びから

アンケート結果からは「地域差」と「意識の変化」が鮮明に浮かび上がった。雪国では冬タイヤが常識だが、都市部や非降雪地帯ではオールシーズンタイヤの選択肢が広がっている。いずれのタイヤを選ぶにせよ、ポイントは「最新モデルを選ぶ」「気温で交換タイミングを判断」「保管方法に注意」「安いタイヤには注意」といった点に集約される。

「タイヤはクルマの基本性能を担う重要なパーツ。‟走る・曲がる・止まる”のすべてに関わるので、しっかり選んでほしい」と菰田氏は語る。技術の進歩に注目するとともに、地域やライフスタイルに合わせた「賢い選び方」がますます重要になっていくだろう。

疑問解決!? JMO特命調査団の記事一覧

なぜ一部のクルマは危険な「あおりハンドル」をしてしまうのか?

2026.01.05

自転車の一時停止率わずか4.3%!事故を防ぐためのポイントと「青切符」の最新動向

2025.09.05

この道、実は「通ってはいけない」かも!? 補助標識の見落としが招く交通違反と事故の危険

2025.07.05

前を走るクルマが突然のブレーキ! 交差点などで「ウインカーを先に出さないクルマ」への対策とは? |疑問解決!? JMO特命調査団

2025.05.05

あなたも間違えるかも? 運転免許学科試験「誤答の原因」と攻略法|疑問解決!? JMO特命調査団

2025.03.05

重大事故の引き金になる自転車の「ながらスマホ」。渋谷駅周辺でその実態を調査したら…?|疑問解決!? JMO特命調査団

2025.01.05

「危ない交差点」の事故原因と危険回避対策とは?

2024.11.05