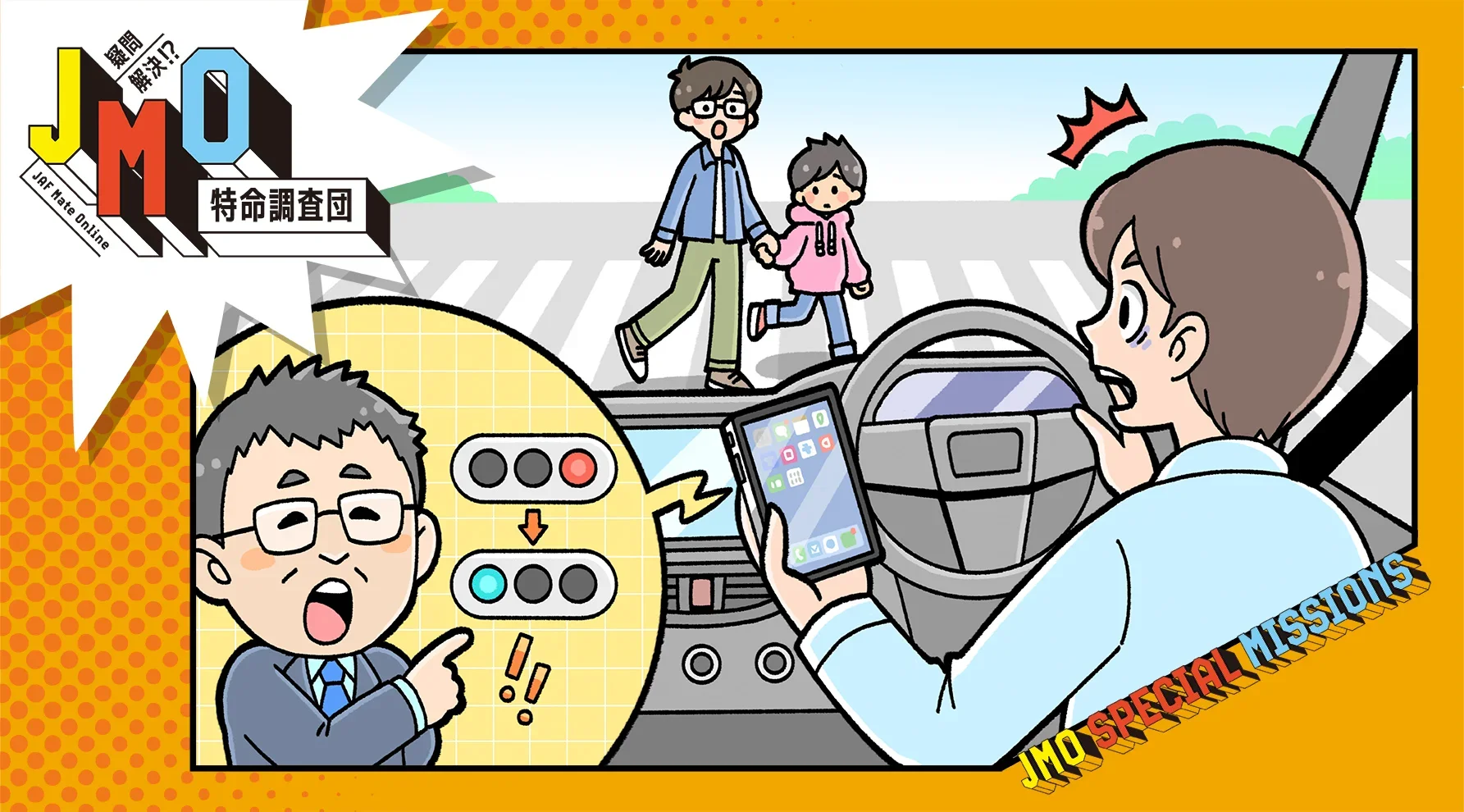

スマートフォンを手に持ってスピーカー通話しながら運転したら、違反?

道路交通法や道路運送車両法など、覚えておきたい交通ルールをクイズでチェック!スピーカーをONにしたスマートフォンでも、手に持って通話しながら運転したら違反になるのでしょうか?

道路を通行するにあたっては、守らなければならない交通ルールがあります。しかし、長く運転しているうちに違反かどうかを気にしなくなってしまうことも。どこが違反にあたる運転行為なのかをクイズで再確認しましょう。

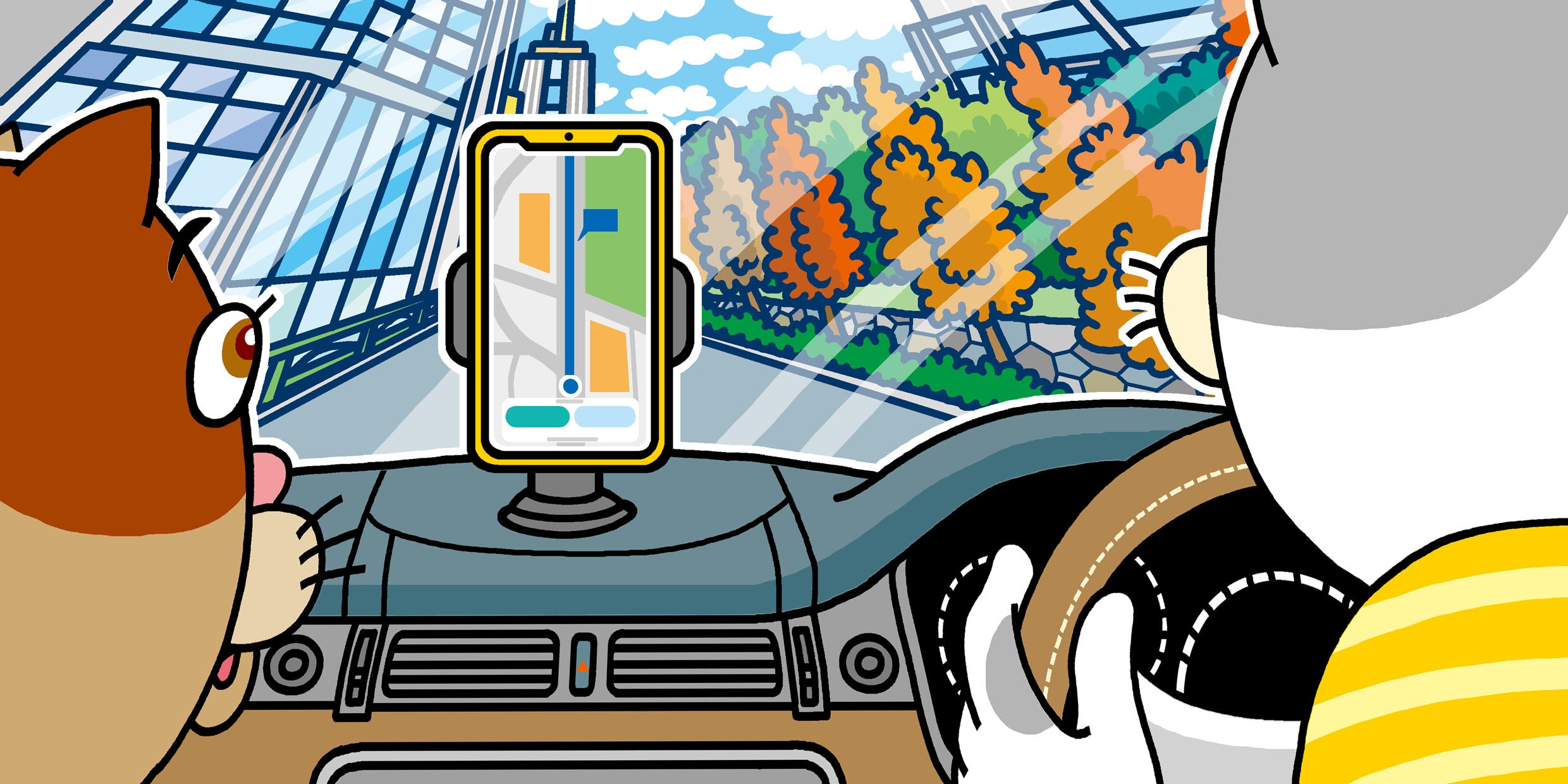

運転中に家族から電話がかかってきました。ちょうど赤信号で停車中だったので電話に出ましたが、通話中に信号が青に変わったため、スピーカーに通話を切り替えて発進。スマートフォンを手に持ってはいましたが、耳に当てていたわけではなく、操作したわけでもありません。クルマが動き出してからそれほどたたないうちに通話も終了したため、特に運転に支障は感じませんでした。

この行為は、以下の選択肢のうち、どれに該当するでしょうか?

- 1 . スマートフォンを手に持って通話したので、違反

- 2 . 運転中に通話をしたので、違反

- 3 . スマートフォンを耳に付けて通話していないので、違反ではない

-

答え:1.スマートフォンを手に持って通話したので、違反

運転者の遵守義務を定めた道路交通法第71条では、自動車等を停止させている場合を除き、カーナビやテレビの画面を注視(見続け)たり、スマートフォンなどの携帯電話や無線機を手に持っての通話、いわゆる「ながら運転」を禁止しています(道交法第71条5号の5)。

ここで禁止されている「ながら運転」での通話は、使用するスマートフォン等が「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」とされています。これは、手で持たずに通話できる機能(ハンズフリー装置)を使った通話は禁止されない(※)ということですから、スピーカー通話を使用することで、スマートフォンを手に持たずに通話することは禁止されていません。しかし、スピーカーフォンを使っていても、スマートフォンを「手に持って」通話することは禁止される「ながら運転」にあたります。

従って答えは「1. スマートフォンを手に持って通話したので、違反」となります。

スマートフォンを操作するのは停車中にして、運転中はハンズフリー通話を使い、手で持たない状態で通話しなければいけないのです。

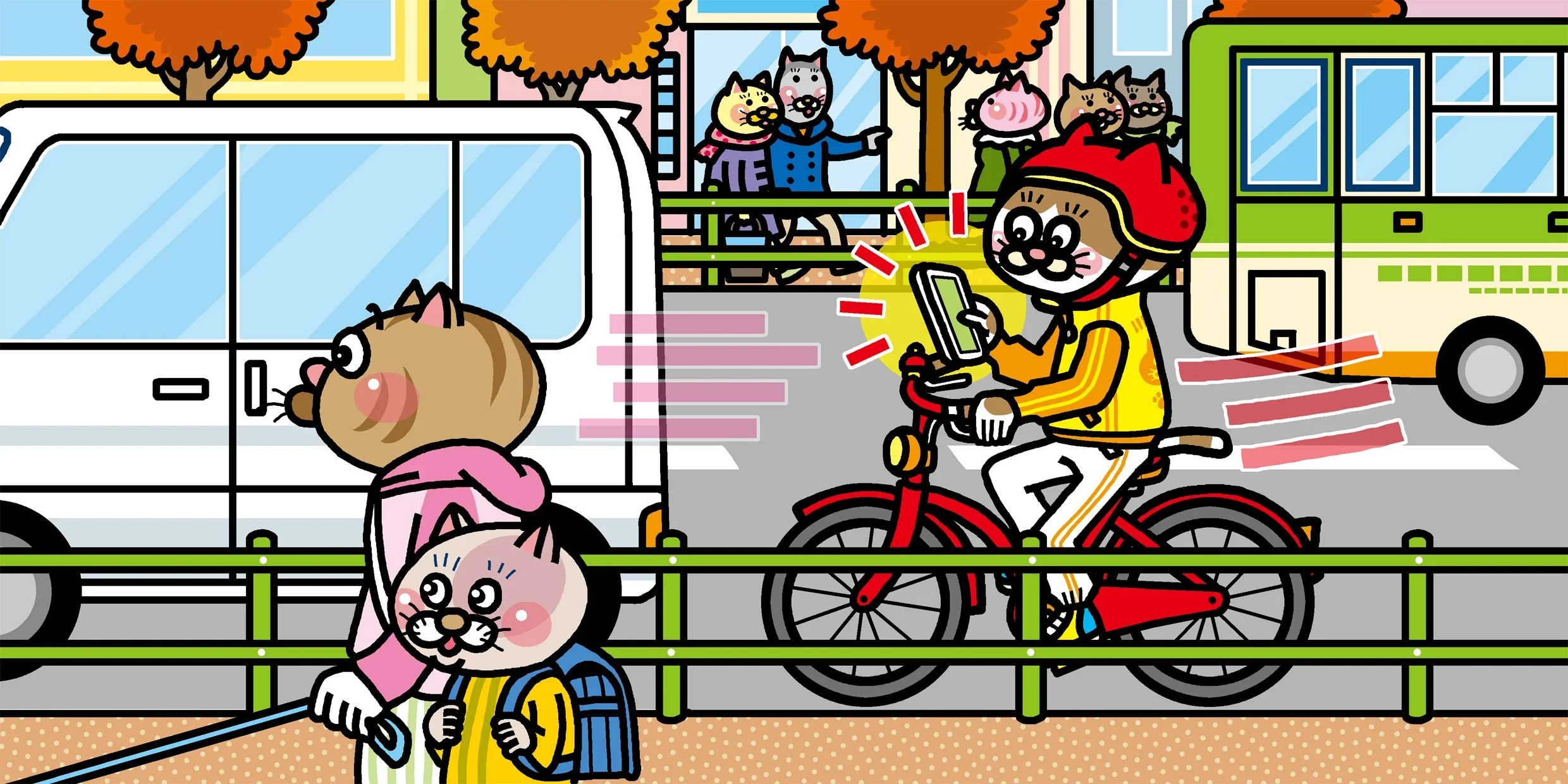

しかし、手で持っていないからといって、話の内容に気を取られて注意力が散漫になることに変わりはなく、運転中の通話は決して安全な行為とはいえないでしょう。通話に気をとられて周囲への注意が散漫になり事故を起こしたら、安全運転義務違反(道交法第70条)を問われる可能性があります。ハンズフリー通話を使うかどうかにかかわらず、運転中の通話はできるだけ控えるべきでしょう。

スマートフォン(携帯電話)を保持し、通話したり画像を注視した場合、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されます(普通車の場合、反則金は1万8000円)。また、違反点数は3点が加算されます。- ※自治体によっては、イヤホン方式によるハンズフリー装置の使用が禁止されているところもあります。

道路交通法

(運転者の遵守事項)

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(中略)

5の5 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第118条第1項第4号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第1項第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第118条第1項第4号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

(以下略)

(安全運転の義務)

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

東京都道路交通規則

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(中略)

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

(以下略)

【応募は終了しました】JAF会員限定! 特別プレゼント

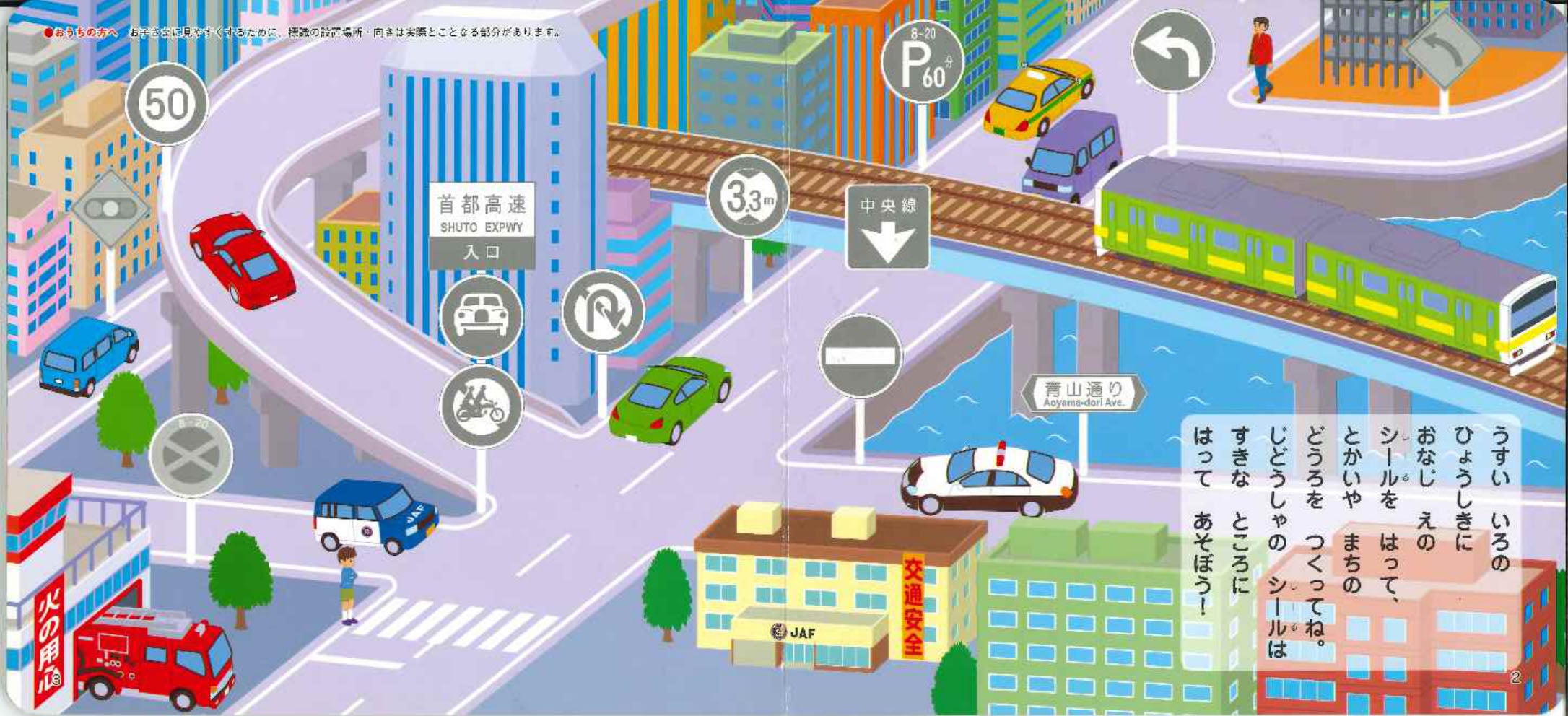

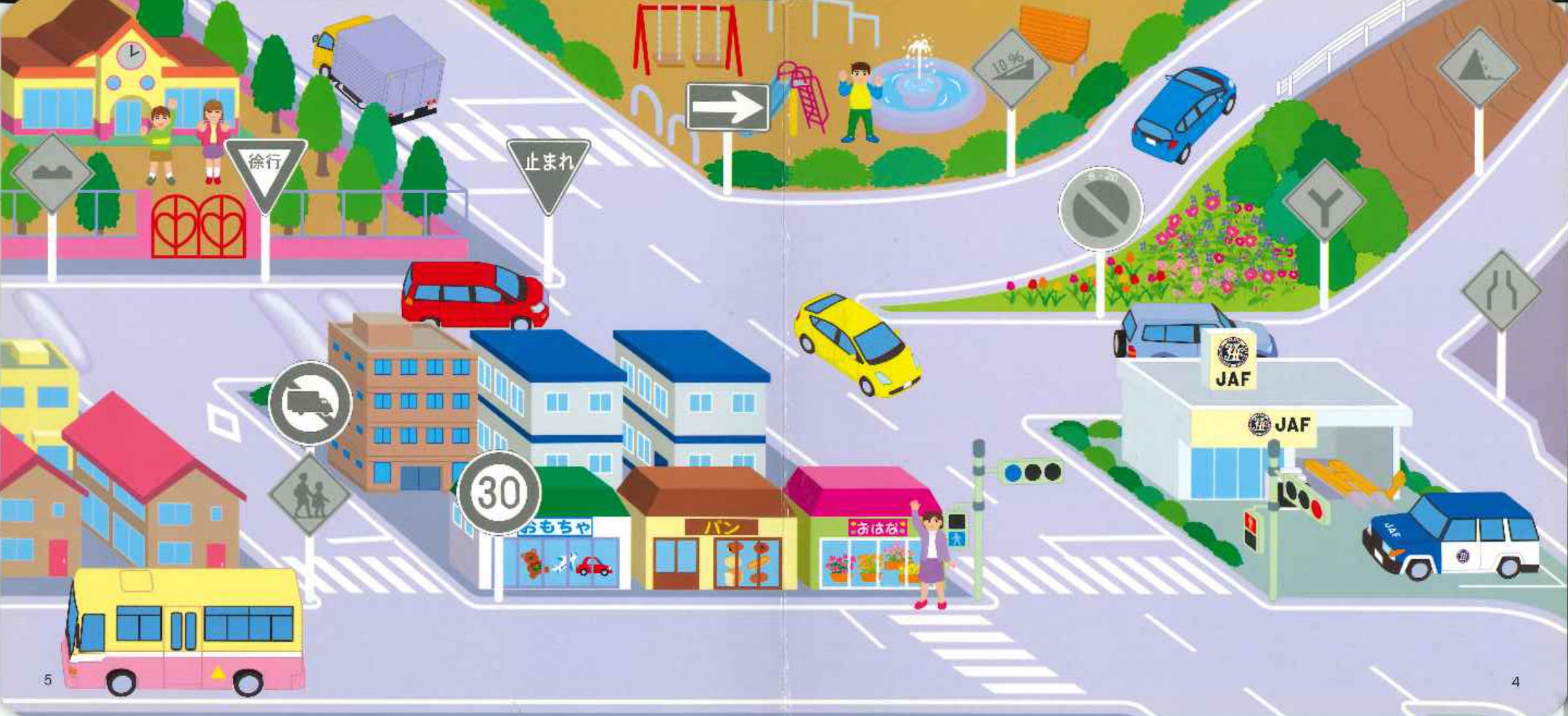

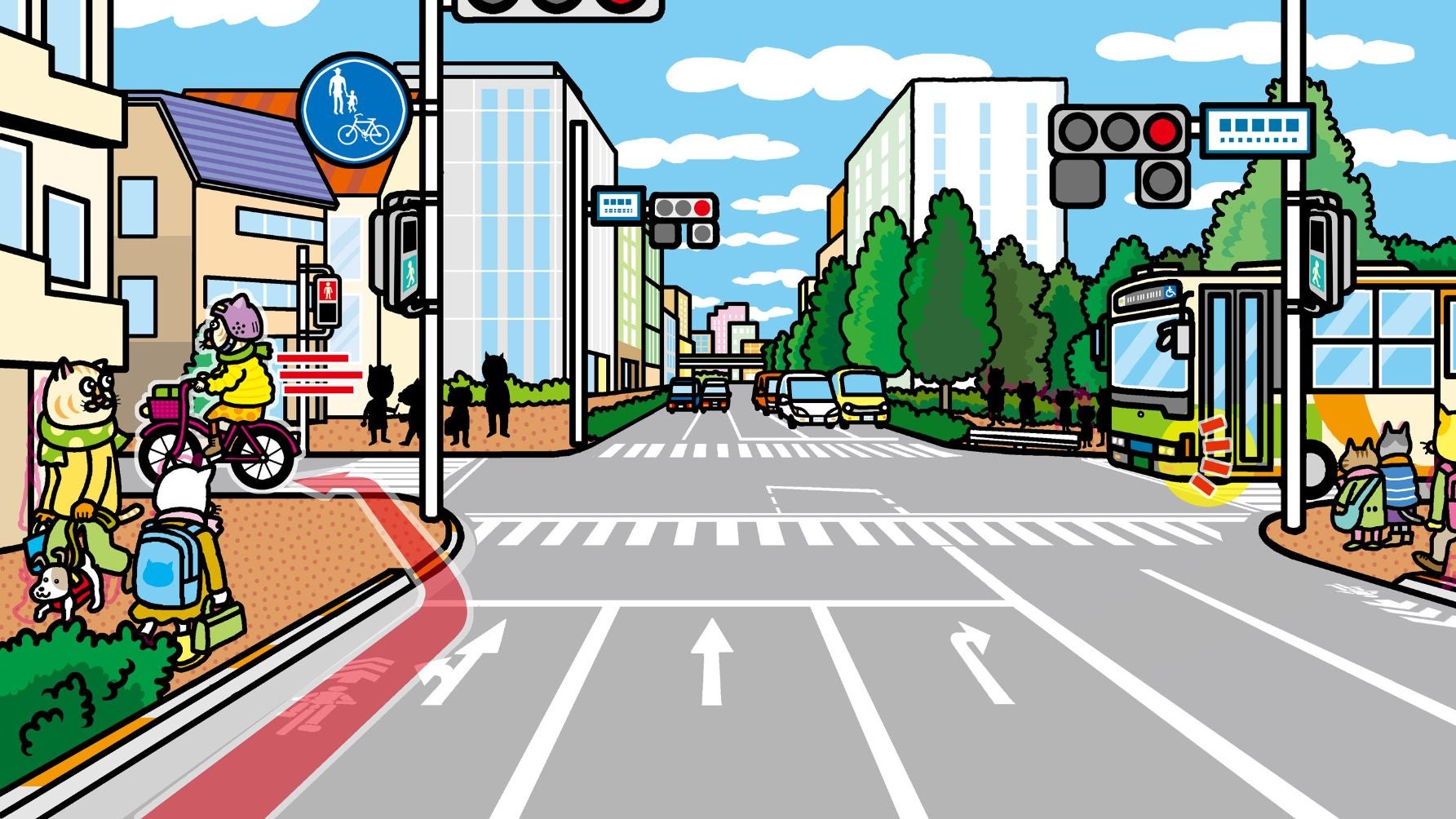

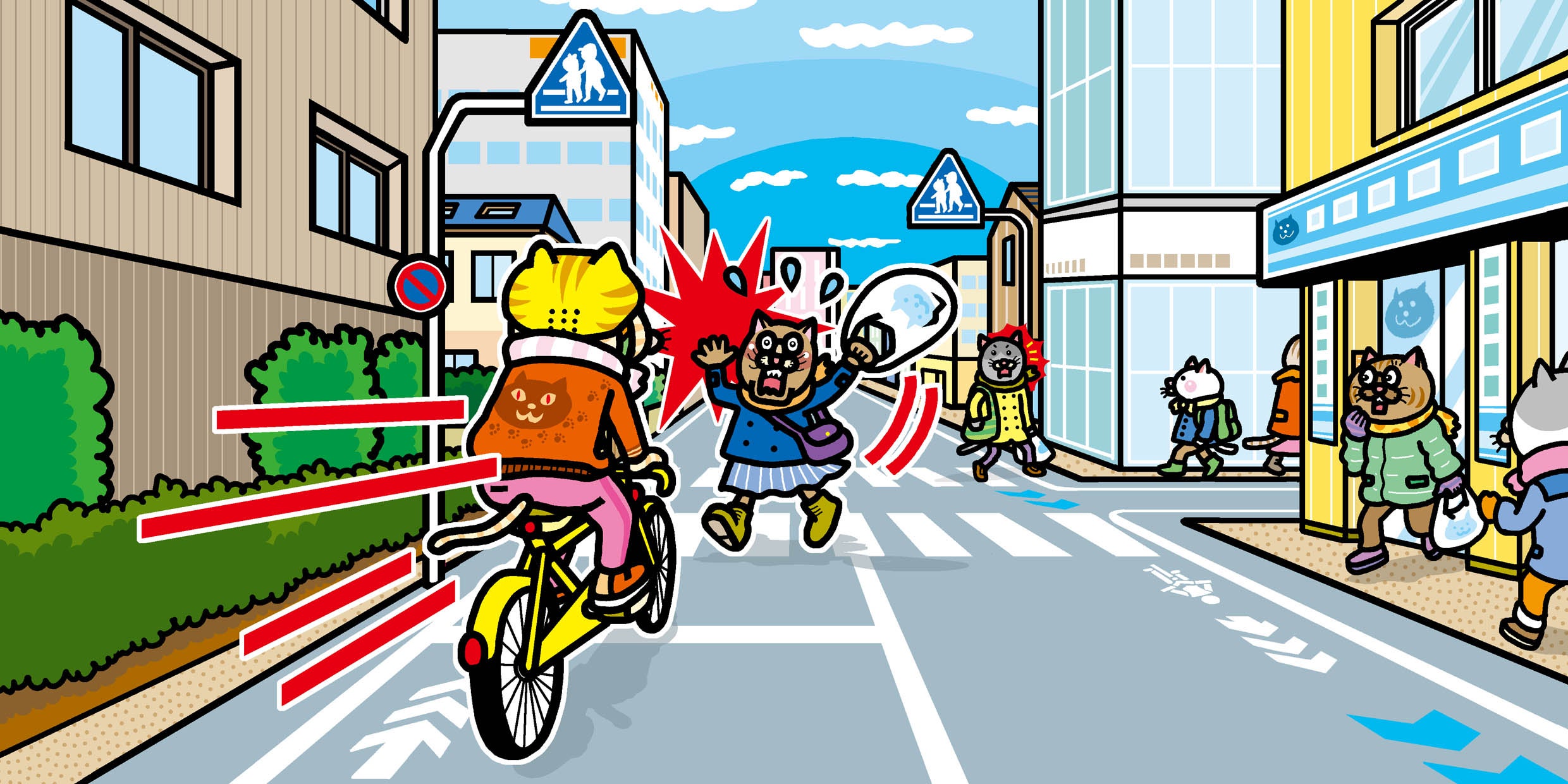

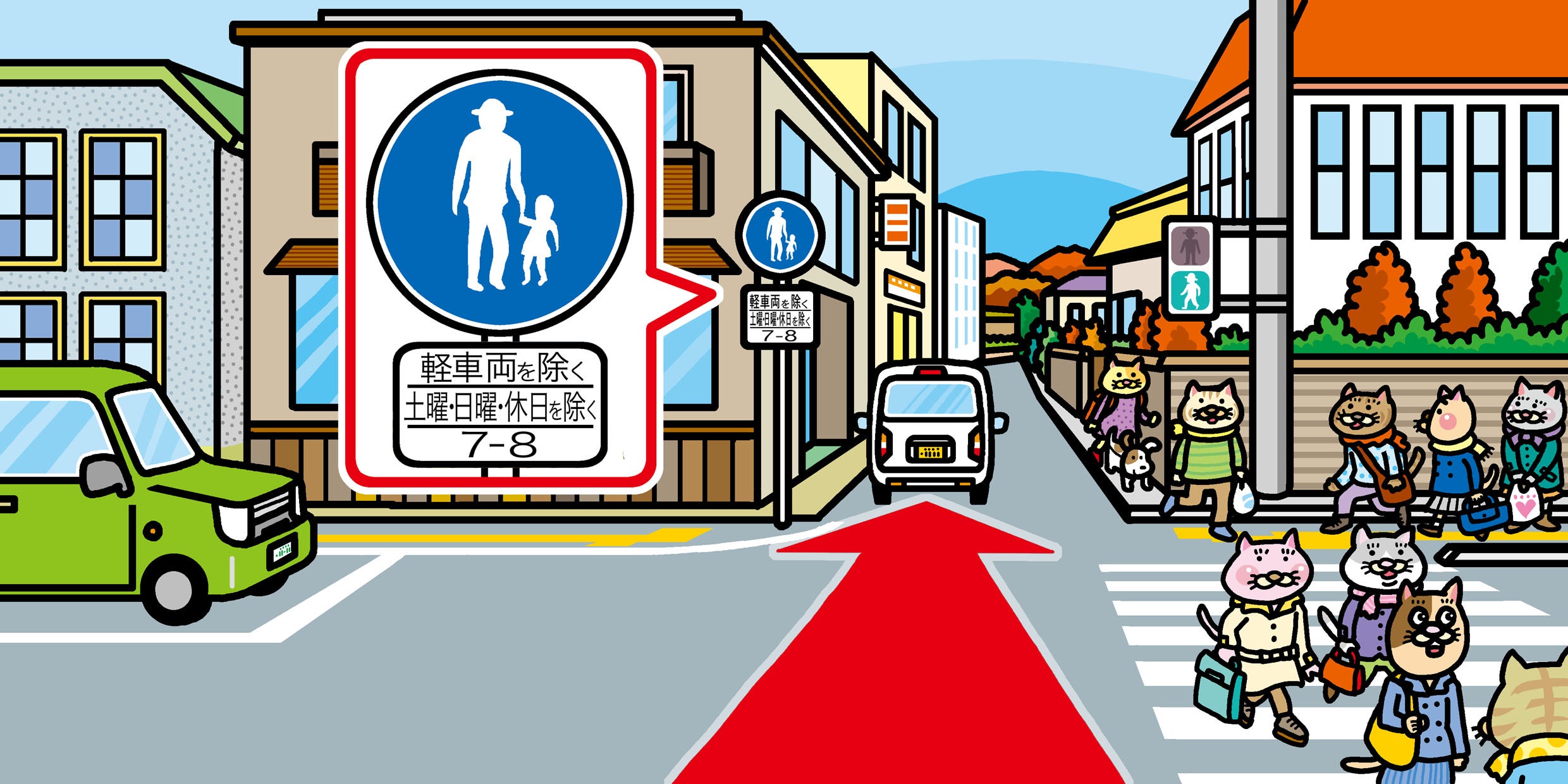

JAF会員の皆様を対象に、単行本『JAFこうつうあんぜんシールえほん』を抽選で3名にプレゼントします。同書は、交差点や踏切、横断歩道など、街で見かける交通場面に、交通標識や自動車のシールを貼って子どもが交通ルールを楽しみながら学べる絵本です。

・プレゼント内容:『JAFこうつうあんぜんシールえほん』

・当選者数:3名(発表は発送をもって代えさせていただきます)

・応募方法:下記応募フォームをクリックしてログインIDとパスワードを入力。

※応募にあたってはJAFマイページと同じID・パスワードでのログインが必要です。

応募締切:2025年6月9日

シールは貼っても剥がすことが可能です

シールを貼れるまちは3種類

【応募は終了しました】

PR

「JAFトレ」ことJAF交通安全トレーニングでは、交通安全教育の教材をeラーニング形式で提供します。

従業員の皆様の学習結果を蓄積・管理することで、企業・団体の安全運転管理をお手伝いいたします。

松居英二

まつい・えいじ 弁護士。(公財)日弁連交通事故相談センターの委員・相談員として交通事故に関する法律相談、損害賠償額算定基準の作成などに参加。「JAF Mate」誌では2004年から2017年まで「クルマ生活Q&A」の法律相談を担当。

これって違反なの!? 道路交通法クイズの記事一覧

赤信号の交差点。自転車で停止線を越えて交差点内に入るのは、違反?

2026.02.10

高速道路のバス停で、待ち合わせた相手を乗せたら違反?

2026.01.24

信号機のない横断歩道を渡る人に、自転車が道を譲らないのは違反?

2026.01.10

チェーンを装着したタイヤの標識がある道路に、冬タイヤだけで進入したら、違反?

2025.12.24

荷崩れを防ごうとカーブの内側に進路変更しながら通行するのは違反?

2025.12.10

ナンバープレートを透明のカバーで覆って運転したら、違反?

2025.11.24

「軽車両を除く」という補助標識がある道路。歩行者専用道路の時間に軽自動車で通行したら、違反?

2025.11.10