路側帯の幅が0.75m以下の場合、道路のどこに駐停車する?

道路上での駐停車のルールについて、初心者もベテランも、学科試験クイズで学び直し!今回の学科試験予備校の出題テーマは、「駐停車の方法」について。シフトの位置や路側帯の幅など、安全に駐停車する方法について、きちんと覚えていますか? ここで出題される学科試験の〇×クイズで、安全運転に必要な知識をブラッシュアップしましょう。

- 問題1: 傷病者の救護のためやむを得ない場合は、道路の右側に3.5m以上の余地がとれなくても駐車することができる。

- 問題2: 下り坂でオートマチック(AT)四輪車を駐車させるときは、シフトレバーを「P」の位置に入れるより「R」の位置に入れるほうがよい。

- 問題3: 図の標識は、車を駐車するとき道路の端に対して斜めに駐車してはならないことを表している。

- 問題4: 路側帯のある道路で駐停車するとき、路側帯の幅が0.75m以下の場合は、車道に沿って止めなければならない。

- 問題5: 自動車(二輪の自動車を除く)の保有者は、住所など自動車の使用の本拠地から5km以内の道路以外の場所に、自動車の保管場所を設けなければならない。

- 【長先生の解説コラム】 不適切な駐停車は交通事故の原因に!

- 出題テーマの別問題をオンライン形式で受験できます

- 前回のオンライン試験で多くのベテランドライバーが間違えた問題をおさらい

今回の学科試験クイズは、「駐停車の方法」について5問を出題

この学科試験予備校で出題される試験問題は、自動車運転免許研究所の長 信一先生が実際の学科試験問題と同様の基準に従って独自に制作したものです。

参考=「交通の方法に関する教則」

問題1: 傷病者の救護のためやむを得ない場合は、道路の右側に3.5m以上の余地がとれなくても駐車することができる。

-

正解 〇

設問の場合は、余地がとれなくても駐車できます。荷物の積み降ろしで運転者がすぐに運転できる場合も同様です。

問題2: 下り坂でオートマチック(AT)四輪車を駐車させるときは、シフトレバーを「P」の位置に入れるより「R」の位置に入れるほうがよい。

-

正解 ✕

AT車を駐車するときは、シフトレバーを「P」に入れます。

問題3: 図の標識は、車を駐車するとき道路の端に対して斜めに駐車してはならないことを表している。

-

正解 ✕

図の標識は「斜め駐車」を表し、道路の端に対して斜めに駐車しなければなりません。

問題4: 路側帯のある道路で駐停車するとき、路側帯の幅が0.75m以下の場合は、車道に沿って止めなければならない。

-

正解 〇

路側帯の幅が0.75m以下の場合は、路側帯の中に入らず車道に沿って車を止めます。

問題5: 自動車(二輪の自動車を除く)の保有者は、住所など自動車の使用の本拠地から5km以内の道路以外の場所に、自動車の保管場所を設けなければならない。

-

正解 ✕

保管場所は5km以内ではなく、住所など自動車の使用の本拠地から2km以内の道路以外の場所に設けなければなりません。

【長先生の解説コラム】 不適切な駐停車は交通事故の原因に!

今回は「駐停車の方法」について説明します。前回は「駐車と停車の違い」を説明しましたが、実際問題として道路に駐停車するとき、その正しい方法を知らなければ交通違反になってしまうケースも少なくありません。

ここでは、道路上でよくあるケースを想定して、クルマの止め方についてレクチャーしましょう。

【無余地駐車の禁止】

駐車する場合、クルマの右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所には、駐車してはいけません。また、標識により駐車余地が指定されている道路では、その余地が取れないときは駐車してはいけません。ただし、次の場合は、例外として駐車することができます。

・荷物の積み降ろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるとき

・傷病者の救護のためやむを得ないとき

【駐車と停車の方法】

(1)歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って止める。

(2)歩道のある道路では、車道の左端に沿って止める。

(3)路側帯のある道路では、以下のように止める。

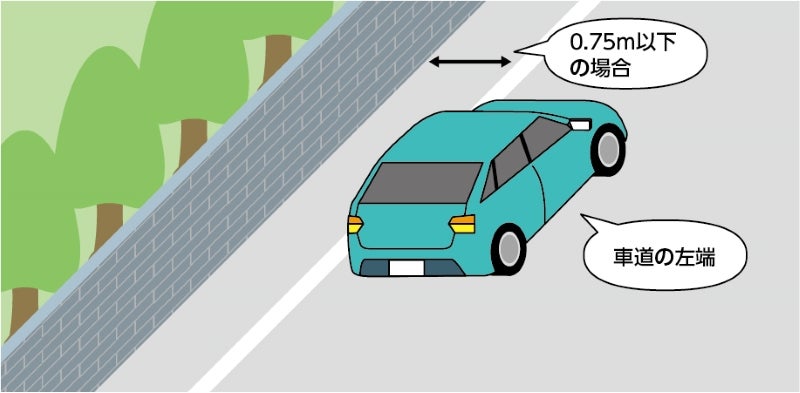

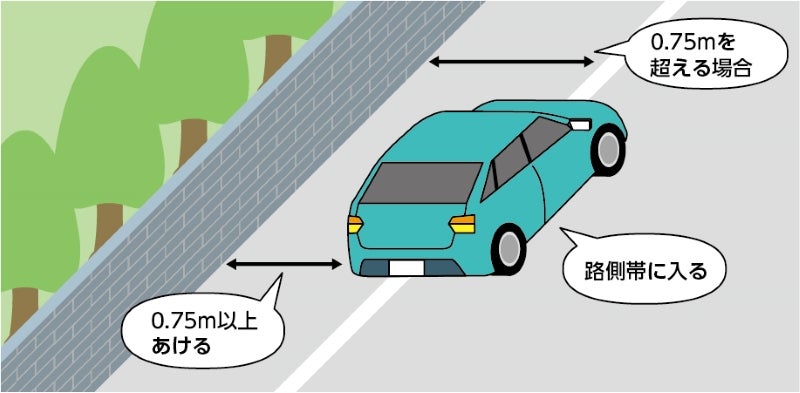

①白線1本の路側帯では:

・路側帯の幅が0.75m以下の場合は、車道の左端に沿って止める。

・路側帯の幅が0.75mを超える場合は、路側帯に入り0.75m以上の余地を空けて止める。

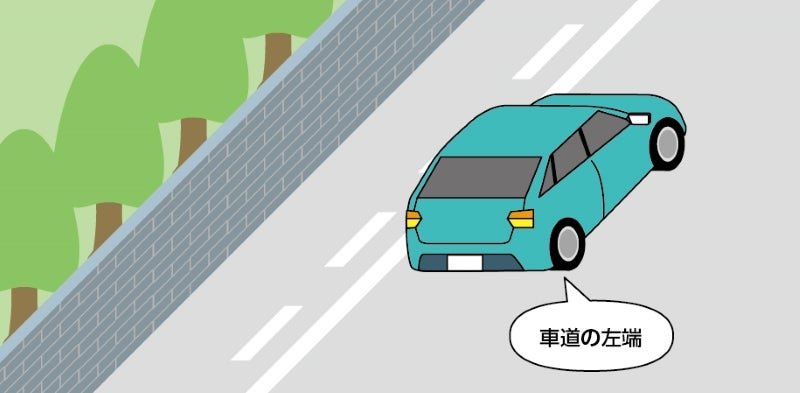

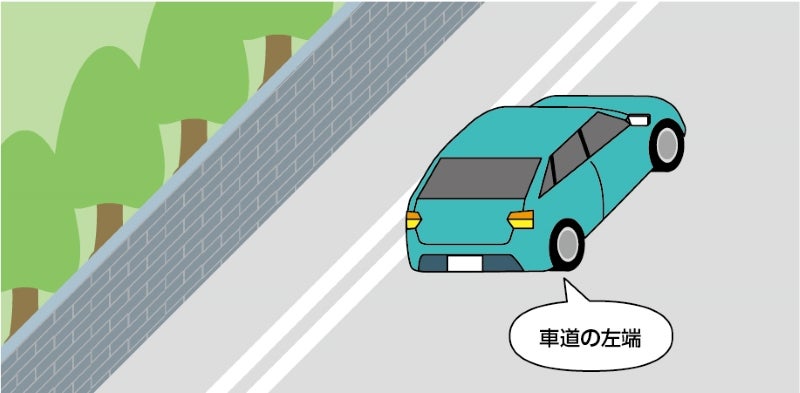

②白線2本の路側帯では:

・実線と破線の場合は「駐停車禁止路側帯」を表し、路側帯に入らず車道の左端に沿って止める。

・実線が2本の場合は「歩行者用路側帯」を表し、路側帯に入らず車道の左端に沿って止める。

(4)高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、路側帯に入って道路の左端に沿って止める。(※故障や事故等の場合)

(5)道路に平行して駐停車しているクルマと並んで駐停車してはいけない。(※二重駐停車となり禁止されている)

(6)標識や標示により駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従う。

【放置車両確認標章】

・違法に駐車しているクルマに対しては、放置車両確認標章が取りつけられることがあります。放置車両確認標章を取りつけられたクルマの運転者(もしくは使用者)は、公安委員会から放置違反金の納付を命じられることがあります。

・放置車両確認標章は、破ったり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。

・放置車両確認標章を取りつけられたクルマの使用者、運転者やそのクルマの管理について責任がある人は、これを取り除くことができます。交通事故防止のため、運転するときは放置車両確認標章を取り除きましょう。

【自動車の保管場所】

・自動車(二輪の自動車を除く。軽自動車も原則不要だが、地域によっては「自動車保管場所届出」を提出する必要がある)の保有者は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません(キャンピングカー等一部例外あり)。

・道路を車庫代わりに使用してはいけません。道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車してはいけません(特定の村の区域内の道路を除く)。

【車から離れるときの義務】

(1)危険防止のための措置

クルマから離れるときは、クルマが暴走しないように次の措置を取らなければなりません。

・エンジンを止め、パーキングブレーキ(駐車ブレーキ)をかける。

・ギアは、マニュアル車では平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておく。AT車ではシフトレバーを「P」に入れておく。

・坂道では、輪止めをする。

(2)盗難防止のための措置

盗難車が犯罪に使用される例が多く見られます。そのような犯罪を防止するためにも、クルマから離れるときは、クルマを盗まれないように次の措置を取らなければなりません。

・エンジンを止め、エンジンキーを携帯する。

・窓を確実に閉め、ドアをロックする。

・ハンドルの施錠装置など盗難防止装置があるときは、それを作動させる。

・貴重品などを持ち出さない場合は、トランクに入れて施錠する。

このように、道路上にクルマを止めるときは、さまざまな交通ルールがあります。安易に止めると他者に迷惑をかけるだけでなく、クルマや歩行者の死角となり交通事故の原因にもなります。安全な場所を選ぶとともに、適切な方法で駐停車するようにしましょう。

解答時間は3分! 結果はすぐに表示!

出題テーマの別問題をオンライン形式で受験できます

今回の学科試験出題テーマの「駐停車の方法」について、オンライン(Googleフォーム)で追加の問題を5問用意しました。

制限時間は3分が目安で、正解は解答後すぐに表示されます。もっと学科試験にチャレンジしたい! という方は、ぜひ下記「オンライン試験はこちら」から受験してください。

- ※Googleフォームが開きます

前回のオンライン試験で多くのベテランドライバーが間違えた問題をおさらい

2025年9月のオンライン試験結果は、平均点76点となりました。出題された5問中、特に正答率の低かった問題はこちら。

道路工事の区域の端から5m以内の場所は、危険なので駐停車が禁止されている。(正答率30%)

長 信一

ちょう・しんいち 1962年生まれ。1983年、都内の自動車教習所に入社し、学科や実技の指導員に。24歳のとき、全種類の運転免許証を完全取得。教習生への親身な指導をモットーに普通免許、自動二輪免許、第二種免許など数多くの合格者を送り出した。現在は自動車運転免許研究所の所長として運転免許関連の書籍を執筆。その数、実に200冊以上。

2025年12月には最新刊「動画でまるわかり 運転免許更新 完全ガイド 認知機能検査・運転技能検査対応」(高橋書店)を出版。

https://www.takahashishoten.co.jp/book/16030.html

運転に役立つ! 学科試験予備校の記事一覧

歩行者への泥はね運転はマナー違反? それともルール違反?

2026.02.08

夜にお酒を飲んでも、一晩寝れば飲酒運転にはならない?

2026.01.08

雪道ではスタッドレスタイヤかスパイクタイヤを使用する?

2025.12.08

走行中にタイヤがパンクしたら、すぐに急ブレーキを踏むべき?

2025.11.08

横断歩道や交差点の付近で駐停車禁止なのは、その端から何mまで?

2025.09.08

あなたの普通免許で4tトラックは運転できますか?

2025.08.08

あなたのクルマ、タイヤの空気圧やウォッシャー液の量は大丈夫?

2025.07.08