あなたの「普通免許」で4tトラックは運転できますか?

【2025年最新版】運転免許の仕組みについて、初心者もベテランも、学科試験クイズで学び直し!今回の学科試験予備校の出題テーマは、第一種免許と第二種免許、中型免許と準中型免許など「運転免許の仕組み」について。免許証を取得した年代によって、運転できる車両の大きさが異なる点や、免許証に記載されている条件も変化しています。ここで出題される学科試験の〇×クイズで、安全運転に必要な知識をブラッシュアップしましょう。

- 問題1: 運転免許を取得するということは、単に車を運転できるということだけでなく、刑事上、行政上、民事上など、社会的責任が伴うということを自覚しなければならない。

- 問題2: 運転免許は、第一種免許、第二種免許、原付免許の3種類に区分されている。

- 問題3: 車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2t未満の貨物自動車は、普通免許で運転することができる。

- 問題4: 大型免許を取得していれば、大型自動車のほかに、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。

- 問題5: エンジンの総排気量が125cc以下で最高出力が4.0kW以下の二輪車は、原付免許で運転できる。

- 【長先生の解説コラム】 免許証の「条件欄」を見てみよう

- 出題テーマの別問題をオンライン形式で受験できます

- 前回のオンライン試験で多くのベテランドライバーが間違えた問題をおさらい

今回の学科試験クイズは、「運転免許の仕組み」について5問を出題

この学科試験予備校で出題される試験問題は、自動車運転免許研究所の長 信一先生が実際の学科試験問題と同様の基準に従って独自に制作したものです。今後、本当に学科試験で出題されるかもしれませんよ。

参考=「交通の方法に関する教則」

問題1: 運転免許を取得するということは、単に車を運転できるということだけでなく、刑事上、行政上、民事上など、社会的責任が伴うということを自覚しなければならない。

-

正解 〇

万が一事故の際には、刑事上、行政上、民事上の責任など、社会的な責任を負うことになります。

問題2: 運転免許は、第一種免許、第二種免許、原付免許の3種類に区分されている。

-

正解 ✕

運転免許は、第一種免許、第二種免許、仮免許の3種類に区分されています。

問題3: 車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2t未満の貨物自動車は、普通免許で運転することができる。

-

正解 〇

普通免許では、車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2t未満の自動車を運転することができます。

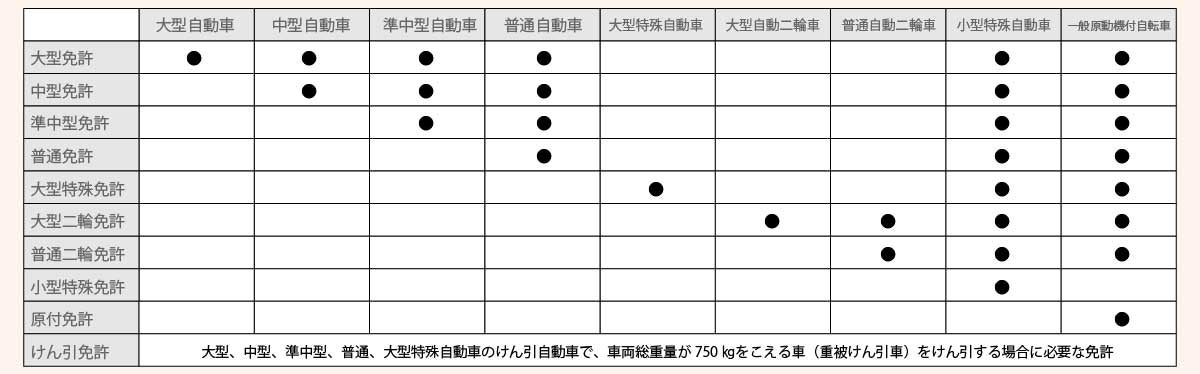

問題4: 大型免許を取得していれば、大型自動車のほかに、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。

-

正解 ✕

大型免許では、大型特殊自動車を運転することはできません。

問題5: エンジンの総排気量が125cc以下で最高出力が4.0kW以下の二輪車は、原付免許で運転できる。

-

正解 〇

設問の二輪車は、原付免許で運転できます。

【長先生の解説コラム】 免許証の「条件欄」を見てみよう

今回は「運転免許のしくみ」について説明します。

運転免許は、第一種免許、第二種免許、仮運転免許の3種類に区分されていて、どんな場合に必要な免許なのかは下の説明をご覧ください。

そのうち第一種免許は、全部で10種類も存在します(限定免許は除く)。それぞれの免許によって運転できる車両は、次のとおりです。

第一種運転免許の種類と運転できる車両

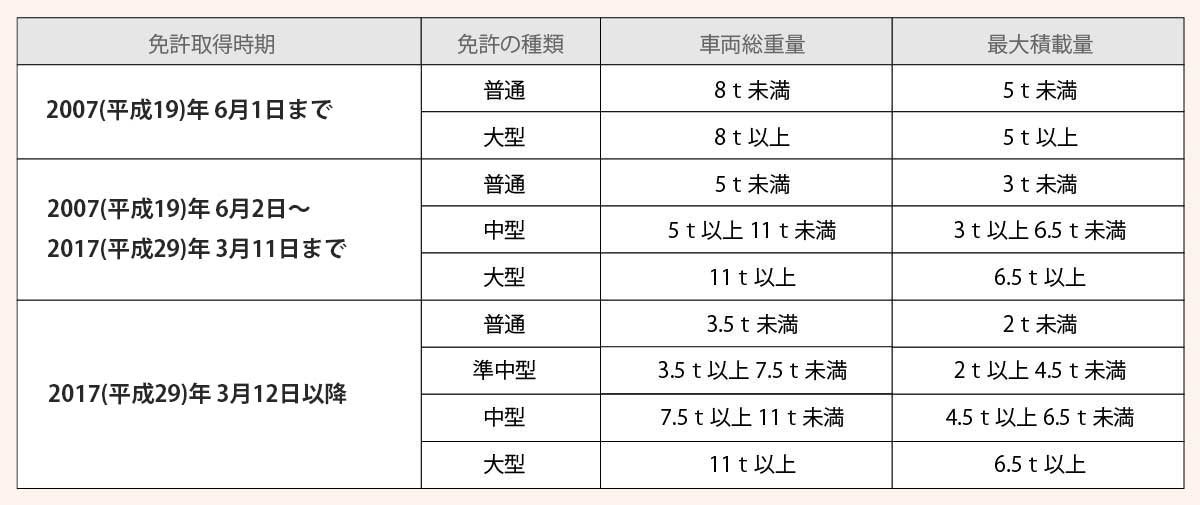

【普通免許で運転できる車両の変遷】

免許証の中でも、最も取得率の高いのがいわゆる「普通免許(普通自動車第一種運転免許)」です。2024年の運転免許試験合格者(第一種免許)は1,849,734人で、このうち普通免許は1,141,345人です。つまり免許取得者のうち約62%の人が普通免許を取得している計算になります。(令和6年版運転免許統計)

ところがこの普通免許、免許証を取得した年代によって、運転できる車両の大きさ(車両総重量と最大積載量)が見直されているのをご存じでしょうか。

1956(昭和31)年8月1日以降、2007(平成19)年6月1日までに普通免許を取得した方は、普通免許と大型免許に分かれていたことにより、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満の車両を運転することができます。

2007(平成19)年6月2日から2017(平成29)年3月11日までに普通免許を取得した方は、中型免許が新設されたことにより、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満の車両を運転することができます。

2017(平成29)年3月12日以降に普通免許を取得した方は、準中型免許が新設されたことにより車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車両を運転することができます。

年代別の運転可能な車両区分は次のとおりです。

免許取得年代によって異なる運転可能な車両区分

【現在の普通免許で運転できる車両基準とは】

これまで説明した通り、1956年以降は2007年まで大型免許と普通免許の2種類でしたが、現在では中型免許と準中型免許の増設により4種類に細分化されました。これにより、普通免許で運転できる普通自動車の車両基準は次のとおりです。

普通自動車…大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車

・車両総重量:3.5t未満のもの

・最大積載量:2t未満のもの

・乗車定員:10人以下のもの

普段、乗用車を運転することが多い皆さんは、大きな荷物を積めるトラックを運転する機会があまりないかもしれませんが、自分が所持している免許で積載できる上限だけでも知識として覚えておきましょう。

ちなみに、現在の学科試験の問題は、この現行法の基準に従って出題されています。あらかじめご了承ください。

【普通免許はいつ取りました?】

皆さんは、普通免許をいつの時代に取得されましたか? 例として私の場合、普通免許は1985(昭和60)年に取得しました。現在の免許証には、当時存在しなかった「中型免許」を取得したことになっていて、普通免許の記載がありません。そして、条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」の記述があります。現行法に照らし合わせると、このような表記になっているのです。

皆さんの免許証には、条件欄に何らかの記述がありますか? ぜひ免許証を見て確かめてみましょう。

解答時間は3分! 結果はすぐに表示!

出題テーマの別問題をオンライン形式で受験できます

今回の学科試験出題テーマの「運転免許の仕組み」について、オンライン(Googleフォーム)で追加の問題を5問用意しました。

制限時間は3分が目安で、正解は解答後すぐに表示されます。もっと学科試験にチャレンジしたい! という方は、ぜひ下記「オンライン試験はこちら」から受験してください。

- ※Googleフォームが開きます

前回のオンライン試験で多くのベテランドライバーが間違えた問題をおさらい

-

2025年7月のオンライン試験結果は、平均点70点となりました。出題された5問中、特に正答率の低かった問題はこちら。

自家用の普通乗用自動車は、6か月ごとに定期点検を実施し、必要な整備をしなければならない。(正答率49%)

今回の出題を踏まえて挑戦!

「これって違反なの!? 道路交通法クイズ」

長 信一

ちょう・しんいち 1962年生まれ。1983年、都内の自動車教習所に入社し、学科や実技の指導員に。24歳のとき、全種類の運転免許証を完全取得。教習生への親身な指導をモットーに普通免許、自動二輪免許、第二種免許など数多くの合格者を送り出した。現在は自動車運転免許研究所の所長として運転免許関連の書籍を執筆。その数、実に200冊以上。

2025年12月には最新刊「動画でまるわかり 運転免許更新 完全ガイド 認知機能検査・運転技能検査対応」(高橋書店)を出版。

https://www.takahashishoten.co.jp/book/16030.html

運転に役立つ! 学科試験予備校の記事一覧

歩行者への泥はね運転はマナー違反? それともルール違反?

2026.02.08

夜にお酒を飲んでも、一晩寝れば飲酒運転にはならない?

2026.01.08

雪道ではスタッドレスタイヤかスパイクタイヤを使用する?

2025.12.08

走行中にタイヤがパンクしたら、すぐに急ブレーキを踏むべき?

2025.11.08

路側帯の幅が0.75m以下の場合、道路のどこに駐停車する?

2025.10.08

横断歩道や交差点の付近で駐停車禁止なのは、その端から何mまで?

2025.09.08

あなたのクルマ、タイヤの空気圧やウォッシャー液の量は大丈夫?

2025.07.08