疲労回復やエイジングケアにも! 秋の味覚を巡るフルーツ狩りドライブへ

ぶどうに梨にりんご…果物の健康効果とおいしい選び方を管理栄養士が解説

澄んだ空気と穏やかな気候に包まれる秋は、ドライブにぴったりの季節。なかでも旬の味覚を楽しめる果物狩りは、家族や友人とのおでかけに人気のプランです。

ぶどうや梨、りんごなど、この時期ならではの果物には、疲労回復や健康にうれしい栄養素がたっぷり。自然の中でリフレッシュしながら、旬のおいしさを丸ごと味わえます。

今回は、管理栄養士・渡部早紗さんが秋の果物の健康効果をはじめ、果物狩りで役立つおいしい果物の見分けかた、そして果物狩りでたくさん収穫した際のおすすめの保存方法をご紹介します。

巨峰にシャインマスカット…疲労回復にも役立つ「ぶどう」

ぶどうは、秋の果物狩りでも定番の人気フルーツ。甘みと酸味のバランスが絶妙で、小さな子供から大人まで誰もが楽しめる味わいが魅力です。みずみずしく、豊かな色合いが目にも楽しい果物です。

ぶどうは品種も多彩で、ぶどうの栽培面積日本一を誇り豊潤な香りとたっぷり果汁が特徴的な「巨峰」、巨峰とマスカットを交配し、粒が大きく食べ応えのある「ピオーネ」、皮ごと食べられて甘みの強い「シャインマスカット」など、それぞれに異なる個性があります。果物狩りでは、旬ならではの味わいを食べ比べるのも楽しみのひとつです。

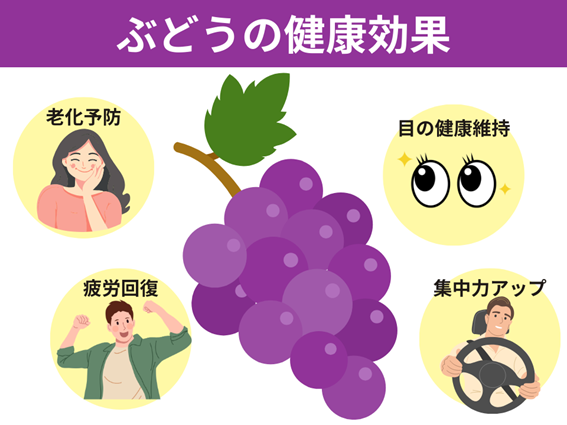

ポリフェノールなどの栄養たっぷり! ぶどうの健康効果

実は、ぶどうはヨーロッパでは「畑のミルク」と呼ばれるほど、いろいろな栄養素がぎゅっと詰まった果物です。

特にぶどうの果皮にはポリフェノールが多く含まれ、抗酸化作用によって体を酸化から守る働きが期待できます。ポリフェノールは、紫外線やストレスによる酸化ダメージを抑えることで、老化やシミ・シワの予防、さらには動脈硬化のリスク軽減にもつながります。

ポリフェノールの中でも注目したいのが、ぶどうの果皮に多く含まれる「アントシアニン」と呼ばれる紫色の色素成分です。アントシアニンは目の健康を支える栄養素で、眼精疲労や目の老化を防ぐ働きがあります。長時間の運転で目を酷使しがちなドライバーにとって、まさに心強い味方といえるでしょう。

こうしたぶどうのポリフェノールを効率よく摂るには、皮ごと食べるのがおすすめです。ピオーネや巨峰、デラウェアは皮がやや硬めですが、気にならなければそのまま召し上がれます。皮が薄く渋みの少ない「ナガノパープル」や「クイーンルージュ®」などの品種なら、より食べやすく摂りやすいでしょう。

さらに、ぶどうは「ブドウ糖」の語源にもなったように、糖質(ブドウ糖・果糖)を豊富に含みます。これらは体内に入るとすぐにエネルギーへと変わり、疲労回復や体力回復に役立ちます。また、ブドウ糖や果糖は脳のエネルギー源としても重要で、集中力を高める効果も期待できます。そ摂りめ、ドライブの休憩時にぶどうを口にすることで、心身ともにリフレッシュでき、運転のパフォーマンス維持にもつながるでしょう。

ポイントは色と大きさ! おいしいぶどうの選び方

ぶどうを選ぶときは、まず軸の色と太さに注目しましょう。緑色で太く、しっかりとした軸は鮮度の良さを示しています。粒は張りがあり、大きさがそろっているものを選ぶと、口にしたときの食感や甘みが安定して楽しめます。

色合いも大切なポイントです。黒系や赤系の品種は色が濃いものを、マスカットなどの黄緑系は鮮やかな色合いのものを選ぶと、しっかりと甘みがのっています。ぶどうは房の上側(軸に近い部分)から熟していくため、未熟な時期には上の方が甘く、先端にかけて酸味が残ることがあります。成熟が進むにつれて房全体に甘さが広がり、どの粒を食べても均一なおいしさを楽しめるようになります。

ちなみに、ぶどうの果皮に付いている白い粉は「果粉(ブルーム)」と呼ばれる天然の成分です。雨や朝露をはじいて病気を防ぎ、水分の蒸発を抑えて鮮度を保つ働きがあります。残留農薬ではなく無害であるどころか、新鮮な証拠ともいえるもの。果粉はそのまま食べることができます。

ひと粒ずつや冷凍もおすすめ! ぶどうを長く楽しむための保存方法

ぶどうは常温でも保存できますが、あまり日持ちせず、気温が高いほど傷みやすくなります。そのため、購入したらできるだけ早めに食べるのが基本です。

保存する際は、乾燥を防ぐように新聞紙やポリ袋でやさしく包み、直射日光を避けて冷蔵庫など冷暗所に入れましょう。軸から実を無理に引きちぎると果汁がにじみ出て傷みやすくなるため、軸を少し残してひと粒ずつ切り分けて保存すると鮮度を保ちやすくなります。食べるときは冷蔵庫から出して20〜30分ほど常温に置くと、甘みをより強く感じられます。

さらに長く楽しみたいときには、冷凍保存もおすすめです。軸から実を外し、保存容器や密封袋に入れて冷凍すれば、皮がむきやすくなるだけでなく、シャーベットのようなシャリシャリ食感に。まだ暑さが残る秋に、ひんやりしたデザート気分を楽しめます。

【ぶどうの収穫体験スポット】

山形県内最大級の観光果樹園。時間内食べ放題のぶどう狩りが楽しめます。

二十世紀や幸水…疲労回復&のどの健康にみずみずしくヘルシーな「梨」

梨は、シャリッとしたみずみずしい食感と清涼感のある上品な甘さが魅力の果物です。残暑の時期にさっぱりと食べられるため、食後のデザートにもぴったり。

梨の品種は大きく分けて2つあります。さっぱりとした甘みとみずみずしさが特徴的な「二十世紀」に代表される青梨と、甘みが強くジューシーな味わいで人気の「幸水」や「豊水」に代表される赤梨です。旬のこの時期に、タイプの異なる味わいを食べ比べてみてはいかがでしょうか。

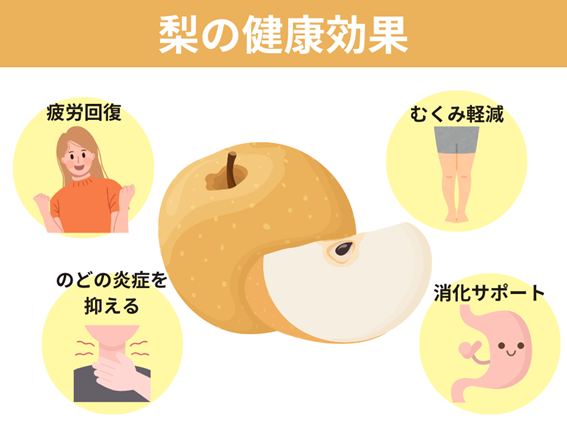

消化を助けて腸内環境を整える! 梨の健康効果

梨には、疲労回復を助けるアスパラギン酸や、クエン酸・リンゴ酸といった有機酸が含まれています。これらには体内のエネルギー代謝をスムーズにし、運動後や残暑の疲れをやわらげる効果が期待できます。さらに、豊富に含まれるカリウムには余分な塩分を排出する働きがあり、むくみの軽減や高血圧予防にも役立ちます。

また、梨特有の糖アルコール「ソルビトール」にも注目です。ソルビトールはのどの炎症を抑える働きがあり、季節の変わり目に体調を崩しやすい秋の健康管理にぴったり。また、消化した食べ物を腸がスムーズに運ぶ蠕動(ぜんどう)運動を促す作用があり、腸内環境を整える効果も期待できます。

加えて、梨にはたんぱく質分解酵素のプロテアーゼが含まれているため、すりおろして肉料理に加えると肉を柔らかくする効果があります。食後に食べると消化を助け、胃腸への負担を軽減してくれます。

表面がツルツルしたら食べ頃の合図!? おいしい梨の選び方

梨を選ぶときは、まず軸がしっかりしているかを確認しましょう。果皮に色ムラがなく、左右の形が整っていて、ずっしりと重みがあるものがおすすめです。お尻の部分がふっくらとして広がっているものほど、おいしい証拠です。

果皮のザラザラ感が減り、ツルツルとした状態になれば食べ頃のサインです。二十世紀などの青梨は、緑色からほんのり黄色がかってきたタイミングが甘みのピーク。豊水などの赤梨は、表面に適度な赤みが差しているものがおすすめです。

梨は、上部(軸の近く)よりも下部(お尻側)の方が糖度が高いとされているため、果物狩りのときは部位による違いを味わってみるのもおすすめです。見た目や手触り、色合いを総合的にチェックして選ぶことで、みずみずしく甘い梨に出会えるでしょう。

収穫後は早めが基本! 梨を長く楽しむための保存方法

梨は追熟しない果物のため、収穫後に甘みが増すことはありません。そのため、できるだけ早めに食べるのが基本です。特に大きな梨ほど実が柔らかくなるのが早いため注意しましょう。

保存するときはヘタを下にして置き、乾燥を防ぐためラップに包んで冷蔵庫の野菜室に入れましょう。ポリ袋に入れて日の当たらない涼しい場所に置いておくのも効果的です。

食べ切れないときなど長期保存する場合は冷凍がおすすめです。皮と芯を取り除き、食べやすい大きさにカットしてラップで包んだ後、保存容器や密封袋に入れて冷凍します。食べるときは解凍時間を調整することで食感が変わります。15分ほど置けばシャリシャリとしたシャーベット感覚に、30分ほど置けばコンポートのようにとろけた食感になるため、お好みに合わせて楽しめます。

【梨の収穫体験スポット】

世羅高原ですくすく育った「幸水」「豊水」などが食べられます。同敷地内ではシャインマスカット狩りも。

サンふじやシナノゴールド…腸から元気になる抗酸化力たっぷりの「りんご」

秋から冬にかけて欠かせない果物といえば、りんご。「1日1個のりんごは医者を遠ざける」という西洋のことわざの通り、りんごは健康づくりに役立つ果物として古くから親しまれています。年間を通して手に入りやすい果物ですが、旬であるこの時期は、甘酸っぱい香りとみずみずしさをより楽しめます。

日本では約2,000種類ものりんごが栽培されており、品種ごとに甘みや酸味、香りのバランスが異なるのも魅力です。甘み・酸味・食感のバランスが良く根強い人気を誇る「サンふじ」をはじめ、果汁が豊富で香り高い「シナノスイート」も近年ファンが多い品種といわれています。黄りんごでは、高糖度とほどよい酸味が特徴の「シナノゴールド」、王林とふじを掛け合わせた、シャキッとした歯ごたえの「トキ」などがあります。

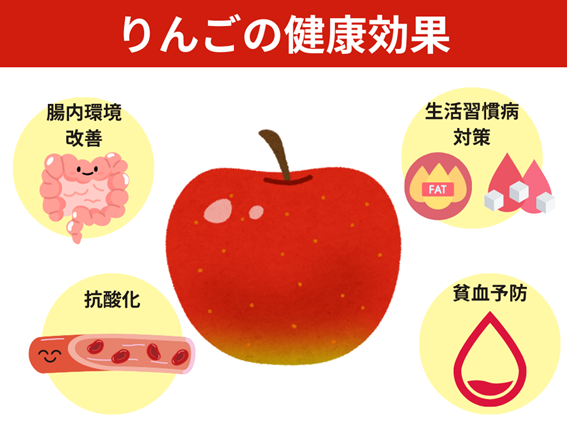

ポリフェノールやビタミンC、クエン酸…りんごの健康効果

りんごには水溶性と不溶性、両方の食物繊維が豊富に含まれており、便通改善や腸内環境のバランスを整える働きがあります。特に皮や皮の近くには果肉以上に栄養が詰まっているため、できるだけ皮ごと食べるのがおすすめです。皮が硬くて食べにくいと感じる場合は、すりおろしてヨーグルトに混ぜるといいでしょう。

また、りんごの最大の特徴は豊富なポリフェノールにあります。なかでも、りんごポリフェノールとも呼ばれる「プロシアニジン」という成分は強い抗酸化作用を持ち、紫外線やストレスによる酸化ダメージを防ぐとされています。老化や生活習慣病の予防に役立つほか、脂質代謝や糖代謝の改善、抗アレルギー作用、免疫力のサポート、さらには育毛効果に関する研究も進められており、健康・美容分野から注目を集めています。

さらに、りんごにはビタミンCも含まれており、鉄の吸収を高めて貧血予防に効果的です。ほかにも、リンゴ酸やクエン酸といった有機酸には、疲労回復の働きがあり、健康づくりに役立ちます。

意外と重量級がおいしい証拠!? おいしいりんごの選び方

りんごを選ぶときは、まず手に持ったときの重さをチェックしましょう。見た目よりもずっしりと重く感じるものはおいしい証拠です。軸にしわがなく太くしっかりしており、形は丸く、左右対称で、お尻が深くくぼんでいるものを選びましょう。全体的に赤く、色つやが良いりんごは甘みが強く、味も濃いとされています。お尻の部分が黄色く色づき、甘い香りが漂うものが食べ頃です。

また、りんごがテカテカと光って見えるのは、熟す過程で果皮から分泌される天然の脂質によるもので、鮮度を保つ役割があります。国産のりんごには人工的なワックスは使用されていないため、安心してそのまま食べられます。

冷やすのがおススメ! りんごを長く楽しむための保存方法

りんごは果物の中では比較的日持ちしますが、高温には弱い性質があります。涼しい季節であれば常温保存も可能ですが、暖房の効いた室内に置くよりは、冷蔵庫の野菜室に入れるほうが安心です。保存する際は1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れて口をしっかり閉じましょう。これにより、水分の蒸発を防ぐと同時に、りんごから発生する「エチレンガス」が周囲の野菜や果物を熟れさせてしまうのを防ぐことができます。

りんごは冷やすことで甘みをより強く感じられる性質があるため、冷蔵庫でしっかり冷やすことで、甘さが一層引き立ちます。注意点としては、りんごは温度変化に弱いため、一度冷蔵庫に入れたら、食べる直前まで出し入れせず、一定の温度で保存しましょう。

【りんごの収穫体験スポット】

20品種以上のりんごを栽培。信州りんご資料館は子供の学びにもぴったり。

10月は世界一、むつ、陽光など、11月には王林、ふじが収穫できます。新しい品種では、昂林(こうりん)、清明などがあり、品種は約30種類ぐらいになります。

【参考】

渡部早紗

わたなべ・はやさ 管理栄養士。総合病院・学校給食の管理栄養士を経て、2021年に独立。現在はフリーランスとして食や栄養に関するコラム執筆・監修。健康商材の広告制作を中心に活動し、言葉による健康情報発信を行う。

特集の記事一覧

冬に味わいたい名作アイス&冬も楽しい宮古島絶景バイク旅まとめ

2026.02.02

冬の車中泊でも寒さ知らず!関東近郊の“あったかRVパーク”5選

2026.01.27

宮古島のグルメ完全攻略! 【前編】すべて実食! 島を一周して網羅した厳選3店

2026.01.26

宮古島のグルメ完全攻略!【後編】幻のマングローブ蟹を求め、伊良部島エリアへ! 全実食レポート

2026.01.26

宮古島をバイクで一周! 三つの絶景大橋をコンプリートする旅へ【前編】

2026.01.19

冬の宮古島バイク一周ガイド【後編】ついに!憧れの3.5㎞超の伊良部大橋と日本最南端の天然温泉

2026.01.19

長野―新宿が300円!? 高速バス遠征を極める達人の節約術

2026.01.15