夏の車内は灼熱地獄! 運転中の夏バテ&熱中症を防ぐ食事と栄養の知恵

夏のドライブでだるさ・疲れを感じやすい原因とは? 管理栄養士に聞く「運転×暑さ」に勝つ食事法

夏休みの帰省やレジャーなど、車による外出が多くなる季節です。夏のドライブは外気温と車内の冷房による寒暖差、冷たい飲み物の取りすぎなど、夏バテを招く要因が多く潜んでいます。ほかにも、夜のイベントや寝苦しさによる睡眠不足なども、夏バテを引き起こす原因のひとつです。今回は管理栄養士・渡部早紗さんが、夏の運転シーンでの夏バテや熱中症を防ぐための食事と栄養のポイントをわかりやすく解説します。

冷房や睡眠不足…夏のドライブで夏バテしやすい原因は?

夏は猛暑の屋外と冷房の効いた室内との寒暖差や、睡眠不足、冷えなどから体調を崩しやすくなります。ドライブで夏バテしやすい原因について解説します。

自律神経の乱れ

夏バテの大きな原因のひとつが「自律神経の乱れ」です。自律神経とは、私たちの内臓の働きや血流、発汗などを調整し、体温や体調を一定に保つために常に働いている神経です。

夏のドライブでは、車内の温度と外気温との温度差が大きくなりがちです。乗り降りのたびにこうした寒暖差を何度も繰り返すことで、自律神経のバランスが乱れ、体温調整がうまくいかなくなり、体がだるく感じたり、食欲が落ちたりといった夏バテの症状が現れやすくなります。

睡眠不足

夏の夜は暑さで寝苦しく、十分な睡眠が取れないことが多いものです。さらに、寝ている間に冷房や扇風機の風を浴び続けてしまうと、途中で目が覚めやすくなり、結果として睡眠の質が低下することがわかっています。

また、夏はドライブやレジャーに時間を費やし、普段より睡眠時間が短くなることもあるでしょう。こうした疲労を自覚せず、回復しきらないまま運転に臨むと、体力を消耗し、夏バテのリスクを高めてしまう恐れがあります。

身体の冷え

夏のドライブでは、冷房の効いた車内で冷たい飲み物を飲み続けたり、サービスエリアや観光先で冷たいスイーツを楽しんだりする機会も多くなるでしょう。

冷たいものの過剰摂取は胃腸を冷やし、消化機能を低下させます。胃腸の働きが鈍ると、食欲不振や栄養の吸収不足といった不調につながり、栄養不足から夏バテを招いてしまいます。

夏バテが引き起こす、車内で起きやすい症状と対策

ドライブ中に感じる体のだるさや不調は、夏バテによるものかもしれません。安全で快適なドライブのために、夏バテによって引き起こされやすい症状をチェックし、その対策を見ていきましょう。

疲労感・倦怠感

「なんとなくだるい」「疲れが抜けない」といった疲労感や倦怠感は、夏バテの代表的な症状です。これは食欲不振などによるエネルギー不足や自律神経の乱れ、冷えが原因です。

対策として、きちんと食事を取ることによるエネルギー補給と、適度な運動で血流を促し、汗をかく習慣を身に付けることが有効です。日常的に体を動かすことで、体温調節機能がスムーズに働き、疲労感や倦怠感の解消につながるでしょう。

頭痛・めまい

冷房による車内外の温度差や、車内温度の上昇による発汗が引き起こす脱水などによって、頭痛やめまいが起こりやすくなります。

脱水による頭痛の症状は熱中症とも重なるため、ドライブ中は特に注意が必要です。運転時は、喉の渇きを感じる前に休憩して、こまめに水分を取りましょう。

集中力・気力の低下

夏バテによる疲労感や倦怠感は、集中力の低下を招きます。集中力が落ちると注意力散漫になり、運転中の判断ミスを引き起こしやすく、事故のリスクが高まります。

特に長距離ドライブ前は、十分に睡眠を取り、エネルギー源となる栄養素やエネルギー代謝に関わる栄養素をしっかりと摂取しておくことが重要です。

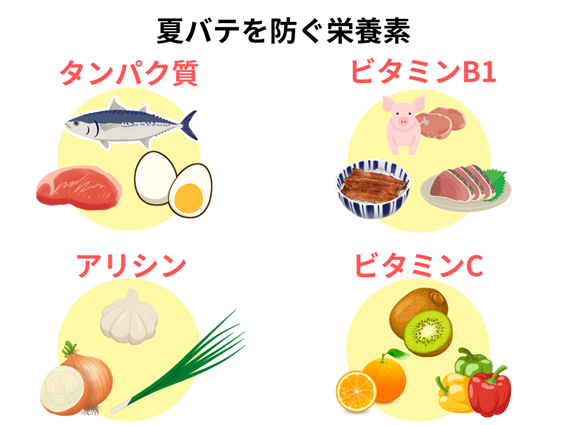

暑さに負けない体を作る! 夏バテを防ぐ栄養素と食事

夏は暑さによる食欲不振や消化機能の低下により、タンパク質やビタミンなどの栄養素が不足しがちになり、だるさなどの原因となります。

ここでは、夏バテ予防に効果的な栄養素と、それらを含む食事のポイントをご紹介します。

1.タンパク質

筋肉や血液など、体を構成する主要な成分であるタンパク質は、夏バテ予防の基本となる栄養素です。暑さで食事量が減ると、タンパク質の摂取量も減ってしまい、体力が低下して疲れやすくなります。

肉・魚・卵・大豆製品など、さまざまな食材をバランスよく取り入れましょう。

2.ビタミンB1

ビタミンB1は、糖質を効率よくエネルギーに変える働きがあり、疲労回復に役立ちます。夏は麺類だけなどさっぱりした食事になりがちですが、ビタミンB1が不足すると、糖質をエネルギーに変換できず、だるさや疲れを感じやすくなってしまいます。

ビタミンB1は、豚肉、うなぎ、かつお、玄米、豆類などに多く含まれているので、積極的に取り入れましょう。

3.アリシン

玉ねぎや、にんにく、ニラ、ネギなどに含まれている独特の香気成分「アリシン」には、前述したビタミンB1の吸収を高める働きがあります。

豚肉などに含まれるビタミンB1と一緒に取ることで、より効率的なエネルギー代謝を促すことができます。

4.ビタミンC

ビタミンCは、ストレスに対抗するホルモンの生成に関わり、免疫力を高める効果もあります。

体内で合成できないため、キウイ、パプリカ、ブロッコリー、オレンジなど、毎日の食事からこまめに摂取することが大切です。

夏バテ予防におすすめの食事メニュー

夏バテ予防の栄養素が効率的に取れるおすすめのメニューをご紹介します。量より質を重視して、効率良くエネルギー補給しましょう。

主食…ご飯、うどん、そうめんなど

主菜…餃子・豚の生姜焼き・豚ニラ炒め・うなぎ・カツオのたたき・卵焼きなど

副菜…野菜料理(トマトサラダ・パプリカのきんぴらなど)

汁物…卵スープ・豆腐の味噌汁など

デザート…キウイフルーツなど

主菜には、タンパク質とビタミンB1を効率よく補える豚肉やうなぎ、卵がおすすめです。たとえば、ニラ入り餃子や豚の生姜焼きのようにアリシンを含む食材と組み合わせることで、より効果的にエネルギー代謝をサポートできます。

副菜には、ビタミンCが豊富なトマトやパプリカなどの夏野菜を取り入れるとよいでしょう。デザートにはキウイフルーツやオレンジなどビタミンCが豊富なものがおすすめです。 また、スープや味噌汁などの汁物をプラスすることで、水分と同時に塩分やミネラルの補給にもつながります。

うどんやそうめんなどの冷たい麺料理を選ぶ際も、肉や野菜のおかずをプラスして栄養バランスを整えることで、夏バテによるだるさや疲労感の予防につながります。

夏のドライブで要注意! 熱中症予防のための水分補給のポイント

夏は熱中症予防も欠かせません。夏バテと熱中症は異なるもので、夏バテは主に自律神経の乱れや消化器の疲れが起因となり、症状としてだるさや集中力低下などを引き起こします。一方、熱中症は高温多湿の環境で体温を調節する機能がうまく働かず、体内に熱がこもった状態となり、症状としてめまいやけいれん、頭痛を引き起こします。

屋外に止めたクルマの車内は外気温より高温になりやすく、短時間でも熱中症の発症リスクが高まるため注意が必要です。ドライブ中はトイレを我慢するため、つい水分補給を減らしがちなので、意識して水分補給を行いましょう。

ドライブ先のレジャーなどで大量に汗をかいた場合は、汗によって失われる塩分(ナトリウム)やカリウムなどミネラルの補給が必要です。スポーツドリンクなどを活用し塩分を一緒に補給することで、腸管での水分吸収を促進することができます。ただし、スポーツドリンクは糖分が多いため、お茶や水の代わりに飲み続けるのは避けましょう。

また、経口補水液は、脱水状態の際に水や電解質を補給するためのものです。一般的なスポーツドリンクなどよりもナトリウムやカリウムが約3~4倍多く含まれており、日常の水分補給として飲むものではないので注意しましょう。

冷房が効いた車内など、通常の水分補給には水や麦茶が適しています。エナジードリンクやコーヒーなどカフェインを含む飲み物には運転時の眠気を解消したり集中力を高めたりする作用がある反面、利尿作用があり体内から水分を排出してしまうため、飲みすぎには注意が必要です。

【参考】

渡部早紗

わたなべ・はやさ 管理栄養士。総合病院・学校給食の管理栄養士を経て、2021年に独立。現在はフリーランスとして食や栄養に関するコラム執筆・監修。健康商材の広告制作を中心に活動し、言葉による健康情報発信を行う。

特集の記事一覧

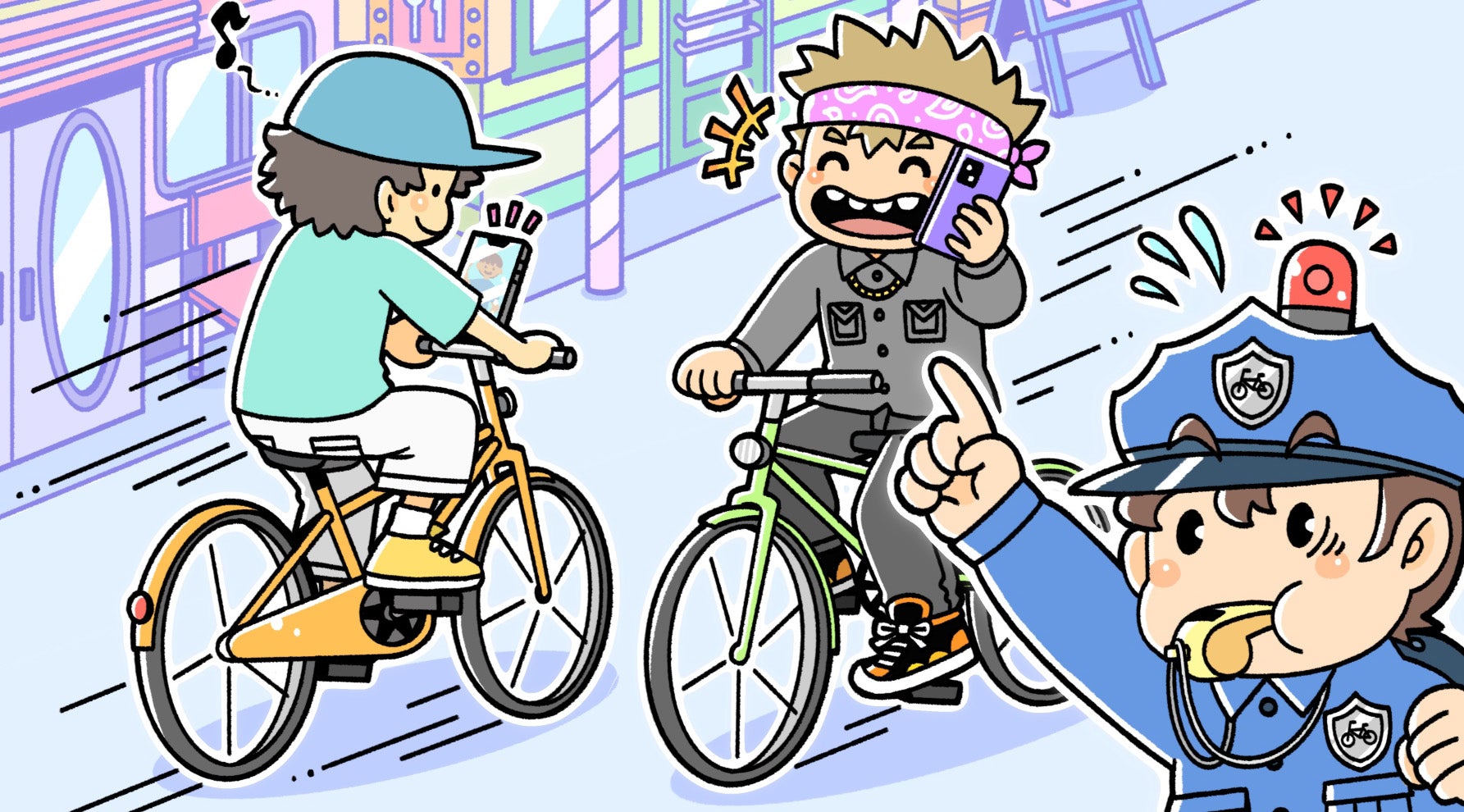

自転車に乗って赤信号で交差点に入ったら、車が急ブレーキ! ホッと一安心…ではなく、青切符を切られるかも?

2026.01.26

大雪で車が立ち往生したら……? 命を守る立ち往生対策と本当に必要な備えをガイド

2026.01.21

スマホを使いながら自転車を運転。事故リスクの高い「ながらスマホ」は青切符対象!

2026.01.19

2025年の道路交通法クイズを総まとめ!(後編) 1~5位を発表

2026.01.03

大雪で車が立ち往生! 命を守る三種の神器とは?

2026.01.02

2025年版道交法クイズ人気TOP10をお届け! 前編は10位から6位までを発表!

2025.12.29

冬タイヤを履いても“丸腰”? アンケートで判明した“都会の備え”の盲点と、トランクに備えるべき冬の装備

2025.12.27