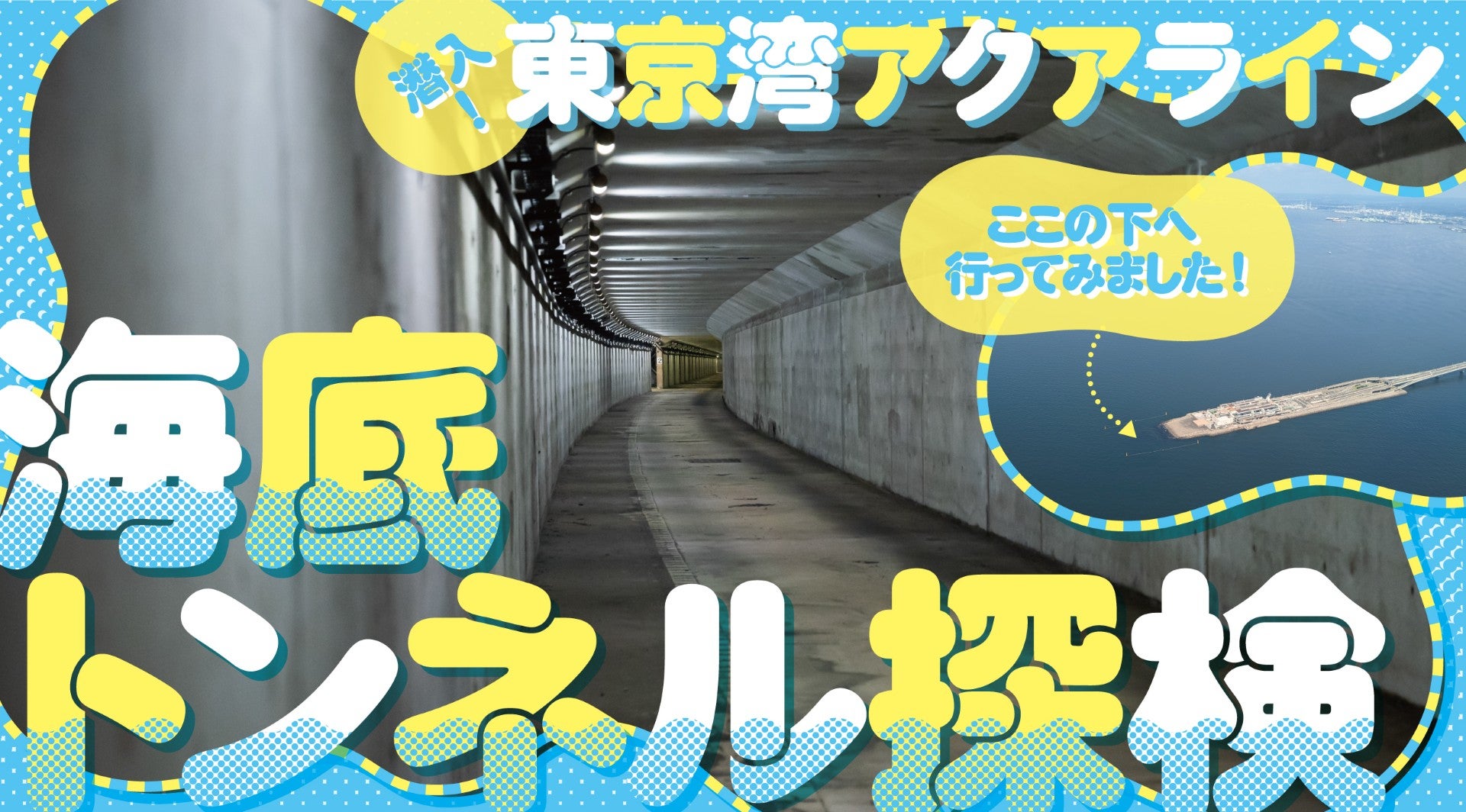

東京湾アクアラインの地下には何がある? 海底トンネル探検ツアーに行ってみた

なぜ海底に避難通路? 巨大国家プロジェクトの舞台裏東京湾アクアラインの地下に、人知れず広がる空間があることをご存じだろうか。 東京湾を横断して、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ、全長15.1㎞の自動車専用道路、東京湾アクアラインの普段は立ち入り禁止のその場所には、海底トンネルの安全を守るための緊急避難道路や避難施設が存在する。そんな“裏側”に入れる唯一の方法が「東京湾アクアライン裏側探検」。海ほたるを拠点に、壮大な国家プロジェクトの秘密と、万一の災害から命を守る仕組みに迫る特別体験をレポートする。

首都圏の重要な基幹道路である東京湾アクアライン

専用ルームで歴史と構造を学ぶ

1997年に開通した東京アクアラインは神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ15.1㎞の自動車専用道路

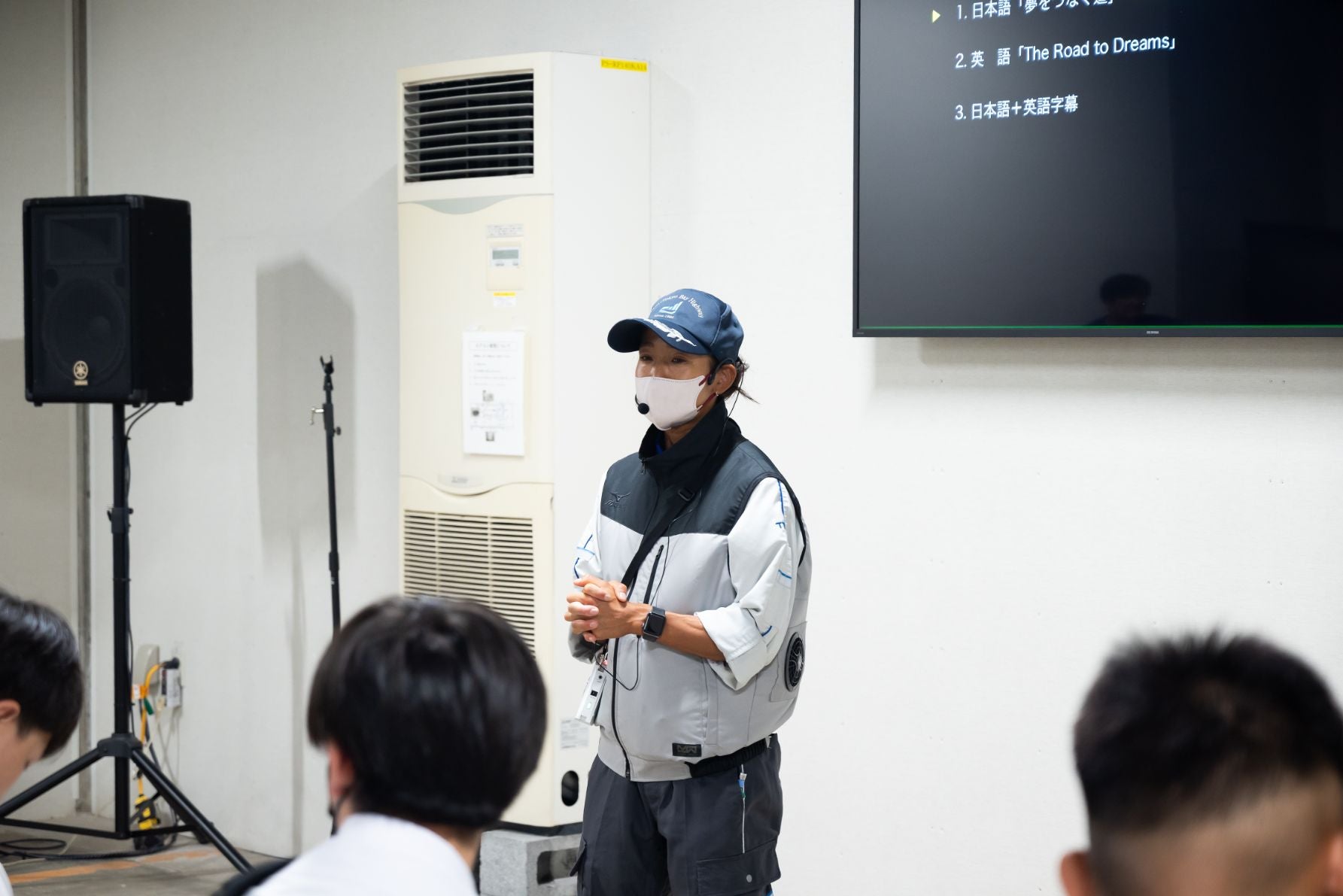

「東京湾アクアライン裏側探検」では、まずは海ほたるパーキングエリアの1階に集合。そして、ツアーの専用ルームにて、ビデオで東京湾アクアラインと海ほたるの歴史と構造などのレクチャーを受けることになる。

東京湾アクアラインは、東京湾を横断して、神奈川県川崎市と千葉県木更津市を結ぶ、全長15.1㎞の自動車専用道路。神奈川県側から中間地点となる休憩施設の海ほたるまでの9.5㎞が海底トンネルとなり、海ほたるから木更津までの4.4㎞が橋梁となっている。

1966年の調査開始から1997年の開通まで、約30年をかけた日本の土木技術の粋を集めた国家的なプロジェクトで、完成までに約1兆4400億円もの莫大な費用がかかっている。

数多くの船舶が通過する東京湾の海底を、少しずつ少しずつ掘り進め、約10年をかけて東京湾アクアラインが完成。開通から四半世紀が過ぎた今では、毎日約5万台、多い日には7万台が利用するという、首都圏の重要な基幹道路となっている。

ガイドの事前のレクチャーではアクアラインの歴史から建設の秘話まで学ぶことができる

ちなみに、海ほたるまでの神奈川県側が海底トンネルになったのは、大型船舶が多数通るためと、最寄りの羽田空港の高さ制限に引っかかるのが理由とか。逆に千葉側が橋梁になったのは浅瀬の自然保護と、建設費用が理由だ。海底トンネルをシールドマシンで掘ると、1㎞あたり約500億円もかかるところ、橋梁にすると半額以下の約200億円で済んだという。

レクチャーは丁寧でわかりやすく、巨大プロジェクトの裏側を知ることができる。同行することになった中学生たちも、目を輝かせて巨大な国家プロジェクトの内容を学んでいた。

そして、レクチャーを終えると、いよいよ目的の知られざるトンネルへ向けて出発だ。

こんなところに入り口が!

本線トンネルの横、第三のトンネルから歩いて車道の下へ

クルマが走る本線トンネルの横を徒歩で進む。もちろん通常時、一般の方の立ち入りは禁止だ

ツアーでなければ足を踏み入れることができないエリアへ。この先はいったい何が待っているのか……

海ほたるの木更津市側から、クルマが走る本線トンネルの横にある、3本目のトンネルから歩いて地下へ。3本目のトンネル? そう、現在開通している上下2本のトンネルに加え、将来の交通量が増加したときのために、トンネルを掘削するために必要なシールドマシンの入り口部分として、300mほどのトンネルがつくられているのだという。

足元はわずかに水で濡れていたが、これは海水ではなく雨水。集められた雨水は、トンネル内の最深部にある人工島の風の塔からろ過して排出されるのだそう。これほど大きなトンネルを徒歩で進むことに興奮しつつ、300mほど進むと突き当りになっており、そこにあるのは鉄の扉。重厚な扉を開き、全員が通過してはしっかりと閉じ、そして階段でトンネルの下に下っていく。

取材日は9月中旬で、まだまだ暑さが厳しかったが、地下に降りてゆくほどに、徐々に温度が下がっていく。降りてゆく途中で、何度も道は鉄の扉で遮断され、小さなドアをくぐって、前へ進むことになる。なぜ、これほど厳重なのか……。

スロープ状の通路を地下へと降りていく。途中、何度も堅牢な扉を経由する

扉をくぐるときはしっかりと職員の方が誘導してくれるので安心だ

東京湾アクアラインのトンネルは上下線がそれぞれ丸い断面をしており、上半分強が車道で、今回、入ることになった下半分は緊急避難通路、避難施設、機器配置スペースになっている。そして、避難場所となる下半分のスペースの気圧を高めておくことで、万一の災害時に煙や火が、避難場所に入ってこないようにしている。これが、鉄の扉で何度も遮断されている理由なのだ。

ついに走行スペースの地下、

海底トンネルの内部下半分へ到達!

そして15分ほどかけて歩いて着いたのが、海底トンネルの内部下半分にある避難場所。避難場所はトンネルの下半分にある緊急避難通路の横にあり、緊急避難通路は神奈川県側まで約10㎞にわたって続いている。緊急避難通路は、もちろん肉眼でゴールは見えない。照明が一定の間隔で続くだけの薄暗いこの通路は、少しミステリアスでもあるし、神秘的な雰囲気も持っている。

普段、クルマで走る道路の下に、こんな空間があるとは驚くばかりだ。また、映画ファンならこの場所が映画「シン・ゴジラ」の重要な登場シーンに関わっていることをご存じであろう。映画は、アクアラインへの浸水、そして地下の避難場所のパニックシーンから始まったのだ。

約10㎞にわたって続く緊急避難通路

そんな避難場所にあったのは、車道から地下に逃れるための滑り台(避難用スロープ)と、非常電話、消火栓、そして消防隊が車道に駆け上がるための上り口。東京湾アクアラインの地下には約300mごとに、こうした避難場所が用意されており、万一のトンネル内火災などの事故が発生したときは、東京湾アクアラインを利用していたクルマの乗員が逃げられるようになっている。東京湾アクアラインにこのようなスペースが設けられているのを、知っておくことは重要だろう。

ちなみに、この避難場所が実際に使われることは少なく、特に消防隊がスロープの上り口を使ったことは、これまでにないのだそう。それは、アクアラインのトンネル本線の路肩が広く確保されており、そこを通って救援に行くことができるからだという。

車道から地下に逃れるための滑り台。映画「シン・ゴジラ」のワンシーンにも登場している

トンネル内で緊急事態が起こった際のレクチャーも。火災発生時にはトンネル内設置の通報ボタンを押すか、非常電話で連絡を

初期消火を行う場合は消火栓の扉を手前に引いて開け、ホースのノズルをはずしてレバーを引くと水が出る

イザというときのために!

非常電話の使い方

高速道路などでも目にすることがある非常電話。とにかく受話器を上げれば道路管制センターにつながるので、必要な際は臆することなく通報を

会話が不自由な方のためにも、故障、事故、救急、火災と状況ごとの通報ボタンも設置されている

ちなみに非常電話は、受話器を上げれば自動で埼玉にある道路管制センターにつながるという簡単操作。故障、事故、救急、火災のボタンもあるので、しゃべれない状況でも、緊急事態を知らせることができる。

これは、アクアラインに限らず、全国の高速道路で同様のシステムが採用されている。また、警察と高速道路の道路管制センターは、常に密接に連絡を取り合っている。通報は、道路管制センター、もしくは警察のどちらかに行えばよい。

災害、事故を予想することは現実的に難しい。いざという時のために、ぜひ非常電話の使用法を頭の片隅に置いておいてほしい。

貴重な体験と壮大なスケール感に感動!

その後、7階分の階段を上って地上へ…

ツアーの最後の難関? 地下に下った分、7階相当の階段をとにかく上る

「これだけ深い場所のトンネルだったのか…」と最後に身をもって知ることに。残りはいったい何段?

海面下の海底トンネル下部の避難スペースの見学が終わると、地上に向かって階段を上ることになる。その高さは、なんと7階相当! ひいひい言いながら階段を上り、最初に説明を受けた専用ルームに戻った。

シールドマシンの掘削用カッターフェイスを模した開通記念モニュメント

実際に使われていた掘削用カッターは迫力満点

その後、建屋を出て海ほたるの端にある開通記念モニュメントへ。これは直径14.14mのシールドマシンの掘削用カッターフェイスを模したもので、超合金の歯は、本物が使われているという。

東京湾アクアラインの工事は、8機のシールドマシンを用意し、人工島の風の塔から陸側へ向けて4機、神奈川と千葉から海側へ向けて2機ずつ掘り進め、海底でドッキングさせたというのだ。接合するときには海水が入らないように、周りの地盤を凍らせるという工法を採用している。工事で使われたシールドマシンは重量約3,200トンで、建設当時では世界最大級のもの。穴を掘るマシンの先には約10㎏の超合金の歯が約1,000個も取り付けられており、これが約2~3分で1回転し、1時間で約30㎝、1日で約7mずつ掘り進めたという。

開通記念モニュメントの説明を聞いた後は、すぐ近くにある東京湾アクアラインの専用消防車の見学。通常の消防車とは異なる仕様になっているとか。いったいどこが違うのか、わかるだろうか?

海底トンネル内の緊急避難通路を走るための消防車

答えは全高が低くなっていること。

その理由は海底トンネル内の天井の低い緊急避難通路を走るためだ。

消防車の説明を聞いて、ガイドツアーは終了となった。地下の避難スペースは、万一の事故が発生しなければ、興味があっても、その場に行くことはできない。さらに、海ほたるから川崎までの約10㎞もある、長い長い海底トンネル下部の緊急避難通路を覗くという体験も、このツアーに参加しなければ味わうことはできない。また、開通記念モニュメントで対面した、シールドマシンの大きさも驚くべきものであった。写真ではなく、実物の大きさ、その壮大さをリアルに体験できることが、このツアーの醍醐味であり、貴重な経験になるはずだ。

■東京湾アクアライン裏側探検

開催日時

火曜日、水曜日→個人向け

木曜日、金曜日→団体向け

午前の部 10:00~11:30

午後の部 14:00~15:30

参加費

大人(中学生以上) 1,000円

子供(小学3~6年生) 500円

※小学生は成年者の同伴が必要

特集の記事一覧

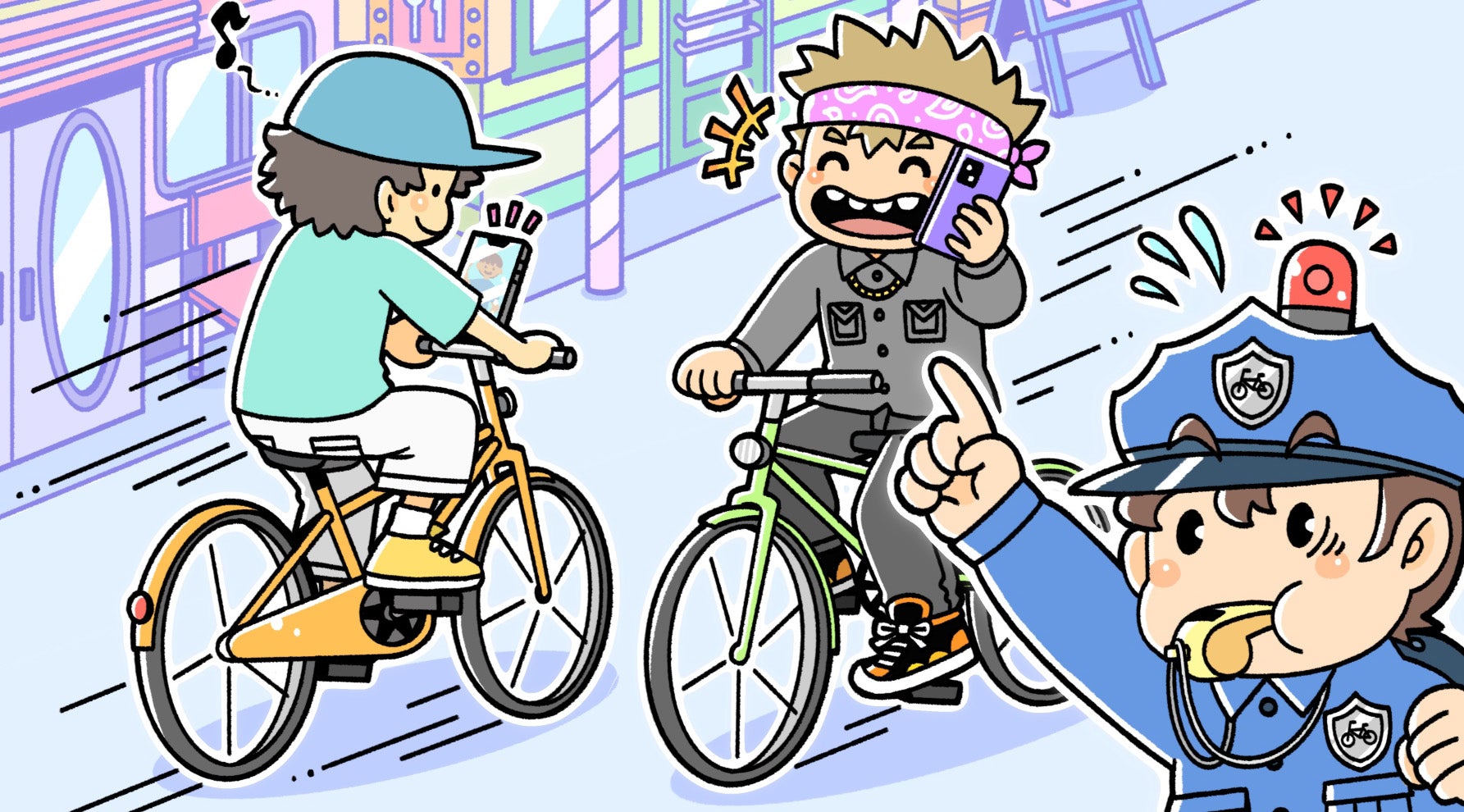

自転車に乗って赤信号で交差点に入ったら、車が急ブレーキ! ホッと一安心…ではなく、青切符を切られるかも?

2026.01.26

大雪で車が立ち往生したら……? 命を守る立ち往生対策と本当に必要な備えをガイド

2026.01.21

スマホを使いながら自転車を運転。事故リスクの高い「ながらスマホ」は青切符対象!

2026.01.19

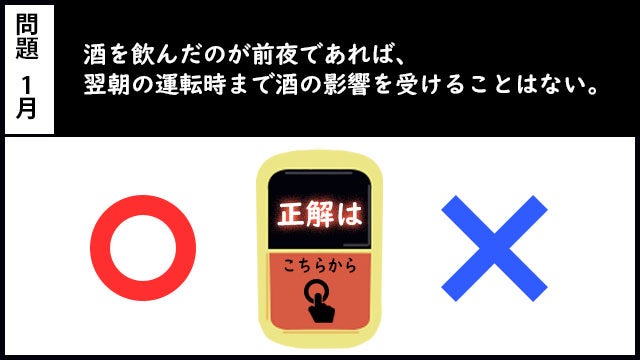

2025年の道路交通法クイズを総まとめ!(後編) 1~5位を発表

2026.01.03

大雪で車が立ち往生! 命を守る三種の神器とは?

2026.01.02

2025年版道交法クイズ人気TOP10をお届け! 前編は10位から6位までを発表!

2025.12.29

冬タイヤを履いても“丸腰”? アンケートで判明した“都会の備え”の盲点と、トランクに備えるべき冬の装備

2025.12.27