台風シーズンに突入! 運転中に命を守るための判断力とは?

台風の時に避けるべき3つのポイントを解説

梅雨を飛び越えて早々にやってきた今夏の猛暑。暑さにばかり気を取られがちですが、これから10月にかけての日本列島は台風シーズン本番に突入、雨や風がもたらす災害にも一段と注意が必要になります。ドライバーは、いつも以上に「命を守るための判断力」が求められる季節です。

台風の接近や上陸・通過によって起こる災害は、風水害(大雨・強雨、強風・暴風)、高潮・波浪害などですが、それぞれが単独で発生するわけではありません。これらが複合して発生することが多いため、被害の範囲や規模は大きくなります。

近年増えているゲリラ豪雨(局地的に短時間に降る強雨・豪雨)による道路の冠水、強風にあおられて起こる車の横転事故は、台風時にも発生する災害や事故のひとつです。

これら命にも関わる災害や事故から身を守るため、ドライバーとして台風の日に絶対にしてはいけない行動を3つ取り上げ、その危険性と対策について、気象予報士・気象防災アドバイザーの三浦まゆみ氏が解説します。

日々の安全運転のための判断材料としても、ぜひ覚えておいてください。

災害大国・日本の自然災害件数のうち、台風は約60%(1985~2018年)を占め、毎年のように各地で極めて大きな災害をもたらしている

1. 河川沿いや氾濫のおそれがある地域を走る

台風や大雨の際、最も危険なエリアのひとつに、河川周辺の道路があります。

雨が局地的に強く降るような場合、数十分というごく短い時間でも川の水位が急激に上昇し、道路が(あっと言う間に)冠水したり、川が氾濫したりするリスクが高いため、普段は通れる道でも「進入禁止」になるケースが多くあります。

台風や大雨のときに河川沿いを走る際、特に怖いのは、「ちょっとだけなら通れるかも……」という油断(正常性バイアス)だ

たった数十cmの冠水(水面が車両床面より下)でも、車は浮力を受けてハンドル操作が利かなくなり、また、水流が加わると車両が流されるおそれがあります。

さらに水位が上がって、マフラーや吸気口からの浸水があると、エンジン停止や再始動しない不具合が起き、気づいたときにはすでに遅しで、車から脱出できないおそれもあります。

冠水路での事故事例

2019年10月の台風19号(令和元年東日本台風)による河川氾濫で、栃木県足利市の男性が乗った乗用車が氾濫した川の水に押し流され、車ごと水田に転落。

この一部始終はドライブレコーダーに記録されており、避難中の危険性を改めて浮き彫りにしています。

【気象予報士・気象防災アドバイザー三浦まゆみさんからのアドバイス】

冠水路には安易に進入しない! 迷わず迂回する!

河川敷や堤防近くの道路は、冠水しやすい場所です。降り始めからわずか10分〜数十分程度の強い雨でも、中小の河川では急激に増水、道路一面が浸水することもあります。

車内からは、水の深さの見極めは難しいものです。冠水した道路に進入してしまうと予想以上に水深が深くて、立ち往生したり、脱出が不可能だったりする事態につながります。

大雨のときは、冠水路に遭遇したら「安易に進入しない! 迷わず迂回する!」ことをしっかり覚えておきましょう。

すでに強い雨が降っているときや、大雨が予想されている場合は、最新の気象情報をチェックしてみてください。目先5分ごとや1時間ごとの雨雲を予想する気象レーダー、また、リアルタイムでの河川の増水(氾濫)の危険度分布を知るための情報が確認できます。

起こりうる災害を見逃さないようにして、安全につながる対策をとりましょう。

2. アンダーパスを通行する

台風やゲリラ豪雨など、短時間に強い雨が降り続くような大雨のとき、もうひとつの危険な場所は、アンダーパスです。

線路や道路の下を通るトンネル状の道路という構造上、周囲の道路や線路より低くなっているため、雨水が集中しやすく、ごく短時間で冠水するおそれがあります。

すでに浸水した道路では、側溝が見えなかったり、マンホールのふたが外れていたりする場合があるなど、目で確かめられる危険に気づきにくいため、より大きな事故につながる可能性が高くなります。

一見、浅く見えても、水深が車の床面を超えたらもう危険です。進入した瞬間にエンジンが止まったり、ドアが開かなくなったりするなど、アンダーパスでの「水没事故」が多数報告されています。

アンダーパスでの事故事例

2016年9月、台風16号の豪雨で愛知県清須市内の県道のアンダーパスが最大約3mの冠水。69歳女性がワゴン車で規制区域内から進入し、水没。数時間意識不明の後、死亡する痛ましい事故が発生しました。

【気象予報士・気象防災アドバイザー三浦まゆみさんからのアドバイス】

動けなくなった車にとどまることは絶対NG

冠水の危険が高いアンダーパスでは、さまざまな水没対策が取られています。

注意喚起看板・水深標識・路面標示の設置、自動雨量センサー付きの通行止めゲートなどの設置、また、迂回ルート周知のための標識・看板設置やリアルタイムの情報を提供する道路情報板の設置などがあります。

しかし、これら警報や標識に気づかずに、進入してしまう事例が後を絶ちません。

アンダーパスで取るべき行動は、河川沿いや堤防付近の場合と同じ。そして、もちろん油断は禁物です。周辺の道路より低い場所では、「絶対に侵入しない!運転経路を変更する!」など速やかに行動を切り替えましょう。

また、そのまま自動車の中にとどまることは絶対控えてください。脱出できない、水没するなど命にかかわる重大な事故につながります。水位が上がる前の避難が重要です。

万が一、車両が水没してしまった場合には、まずは落ちついてシートベルトを外し、ドアが開かない場合は窓を開けて脱出しましょう。

車の外では、水流で歩行が難しくて流されたり、その場で動けなくなる危険があることも、しっかり心に留めて行動してください。

アンダーパス(全国3,661か所 令和4年3月末時点)についての参考情報

3. 高速道路を無理に使う

天気が荒れている中での運転は、気が急いたり焦ったりしやすいものです。「目的地まで早く着きたい」、「一般道は混んでいるから」という理由で、台風接近時には、高速道路を選ぶ人が多いかもしれません。

ですが、強風(突風)が吹きやすく、雨は横殴りになりやすい高速道路では、わずかな操作ミスが大事故につながります。

高架高速道路では地上からの高さが20m以上となり、風の影響をうけやすい(写真はイメージ)

高速道路では、周辺道路より高い位置を走ることになるため、高さがある分、風がより強い環境で運転することになります。

さらに、運転速度はより高速となることから、加速によって一段と風にあおられやすくなります。特に横風に弱い車(軽自動車・背の高いワンボックスカー・トラックなど)は、風速20m/sを超えると車線をはみ出したり、最悪の場合は横転したりするおそれもあります。

また、雨天時はハイドロプレーニング現象によるスリップも起こりやすくなりますが、強風に雨が加わると、わずかな雨でも横殴りとなって視界も悪くなるため、視界不良による接触や衝突事故にも十分な注意が必要です。

高速道路での事故事例

2018年9月、台風21号による強風にあおられて、滋賀県多賀町・東近江市の名神高速道路でトラック数台が横転し、上下線で通行止めが発生した。

【気象予報士・気象防災アドバイザー三浦まゆみさんからのアドバイス】

台風時の高速道路走行は事故の危険が高まる

高速道路での運転は、街なかの走行とは異なることをまず心に留めておきましょう。吹く風の強さ、運転速度がより高いという点から、高速道路では事故の危険度が高まる条件がそろっています。

高速道路会社は、風速や降雨量に応じて通行止めや速度規制を行いますが、「まだ通れるうちに……」という判断が事故を招いてしまうこともあります。

他の車を巻き込んでの横転・スリップ・接触・衝突事故にもつながるため、台風や大雨の中での運転には細心の注意をしてください。

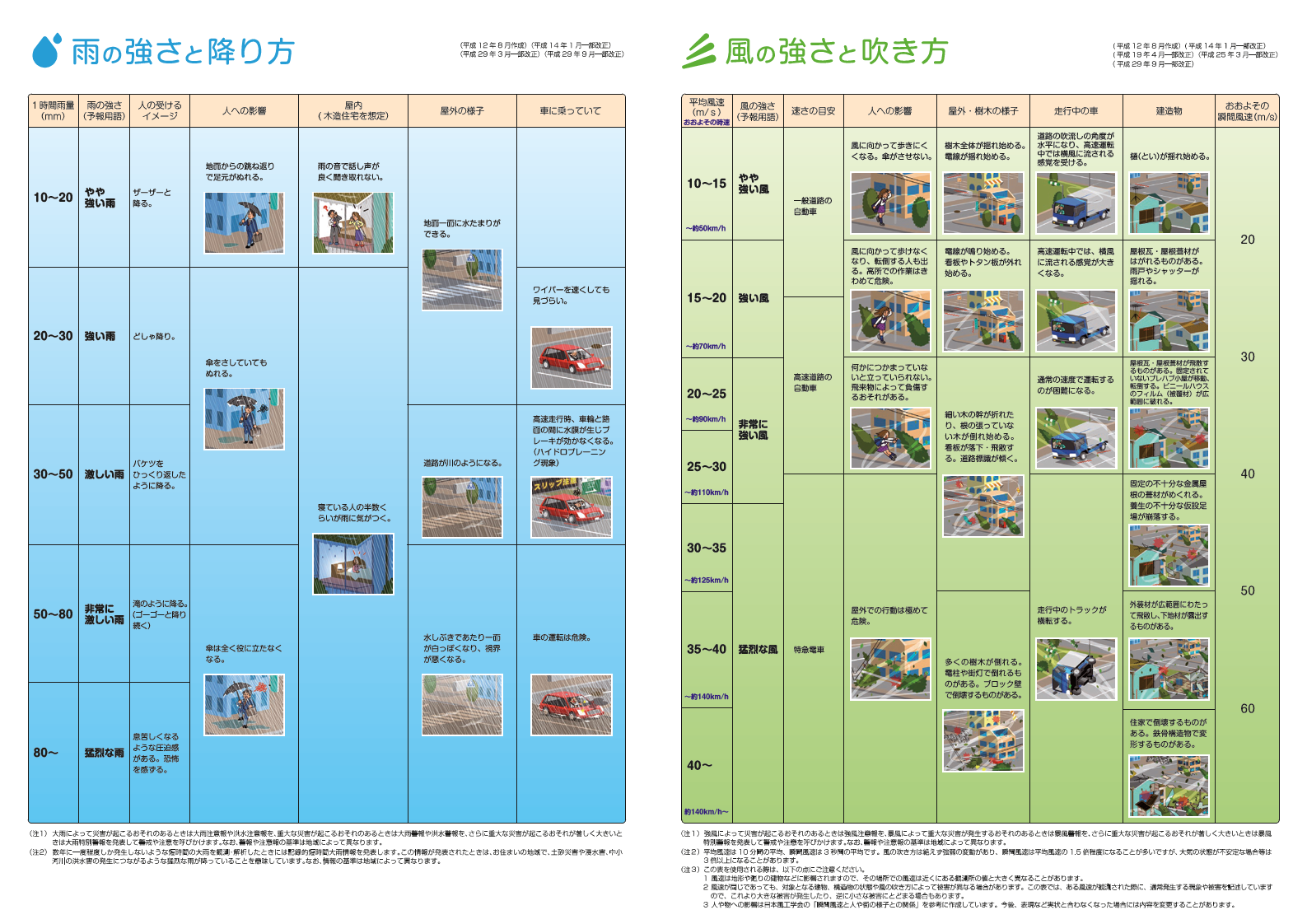

台風時に限らず、車の運転と風や雨の強さとの関係についての知識は、いろいろな場面での防災に役立ちます。

特に、台風の情報で伝えられる「強風域・風速15m以上」という風の情報は、社会生活に被害が出やすくなる目安にもなります。

強風域は風速15m/s以上、暴風域は風速25m/s以上で、その時何が起こるのか? 安全のための行動の参考にもなりますので、折に触れて確認しておきましょう。

・風速10m/sくらい(やや強い風):一般道でも高速の運転に支障が出始める

・風速15~20m/s(強い風):高速道路でも風に流される感覚が強まる

・風速20m/s以上(非常に強い〜猛烈な風):運転が困難になる、走行中のトラックは横転という危険な状態

なお、風速(平均風速)は10分間の平均風速を指し、瞬間風速はその約1.5〜3倍程度が目安。

たとえば、風速10m/sのやや強い風が予想される場合、瞬間風速は約2倍の20m/sになる可能性もあり、高速道路では通常速度での運転も難しくなります。

【まとめ】台風の日にNGな運転行動…安全運転の心得

1. 河川のそばを走らない: 氾濫・冠水の危険が急激に高まる

2. アンダーパスに進入しない: わずかな雨でも水没のおそれ

3. 高速道路を減速せずに走行: 強風による横転事故が多発

台風の日に確かな安全を確保するためには、「運転しない」という選択が賢明です。事前に情報をこまめにチェックして、予定や行動の見直しをすることは、命を守ることにつながります。どうしても移動が必要な場合は、以下のポイントを意識してください。

〇必要な防災情報の収集・確認

・ハザードマップ(洪水、内水、高潮、土砂災害など)で事前に危険な地域・箇所を確認

・気象庁の台風・大雨に関する情報や警報・注意報などの気象情報、道路情報(通行止め・冠水状況)の数日前~当日の最新情報を確認

・ナビやスマホの「危険エリア」表示を活用、リアルタイムの詳細な情報を確認

〇事故回避のための行動

・雨量が増加したら、無理な車移動は避ける、早めに安全な場所に退避する

・冠水路には進入しない。万が一進入した場合は、すぐに引き返す勇気を持つ

・強風の中では、安定した速度の運転を保つ

自然の力を甘く見てはなりません。人間にとって恵みでもある自然は、台風やゲリラ豪雨のように、時には荒々しくふるまい人の命を巻き込みながら日常生活を破壊する側面もあります。

生活を便利にしてくれている自動車は、ある程度の耐久性はあっても、基本的には水や風に弱い乗り物です。

異常気象時ほど「自分ごと」としてとらえて行動しましょう。運転時にも「私だけは大丈夫」、「少しぐらいなら大丈夫」という思い込みを捨て、もしものときは‟落ち着いて判断し、勇気を持って行動”してください。

その時々に必要な防災情報・知識を使いながら、あなたとあなたの周囲の人々とともに、より安心・より安全な日々をお送りください。

三浦まゆみ

みうら・まゆみ 気象予報士・気象防災アドバイザー、アナウンサー、リサーチャー&リポーター。

経済シンクタンク勤務、北海道新聞社にて新規事業設立に関わった後、気象キャスターに。未来予想図ではまったく予想していなかった気象業務に従事する一方で、官民の多様な業界業種と関わりながらリサーチ・リポートなどに携わる。一か所滞在型、暮らすようにして過ごす旅と空見、写メ撮影が趣味。お気に入りは、しばし暮らしたカナダ・トロントと米・ニューヨーク、どちらも現在拠点とする札幌と同じ、四季の表情が豊かで厳冬が特徴の街。『身近な気象の事典』(編集委員・執筆)、その他ウェブや雑誌、官公庁調査報告書にて執筆。

▶︎instagram

特集の記事一覧

自転車に乗って赤信号で交差点に入ったら、車が急ブレーキ! ホッと一安心…ではなく、青切符を切られるかも?

2026.01.26

大雪で車が立ち往生したら……? 命を守る立ち往生対策と本当に必要な備えをガイド

2026.01.21

スマホを使いながら自転車を運転。事故リスクの高い「ながらスマホ」は青切符対象!

2026.01.19

2025年の道路交通法クイズを総まとめ!(後編) 1~5位を発表

2026.01.03

大雪で車が立ち往生! 命を守る三種の神器とは?

2026.01.02

2025年版道交法クイズ人気TOP10をお届け! 前編は10位から6位までを発表!

2025.12.29

冬タイヤを履いても“丸腰”? アンケートで判明した“都会の備え”の盲点と、トランクに備えるべき冬の装備

2025.12.27