日本に猫がやってきたのは何時代? 猫と人の関係をゆる~く考えてみよう!

知っているとちょっと自慢できるクルマ関連の記念日猫と人の関係をゆるやかに祝う記念日。「いいにゃ」の語呂合わせから決まった日付が、なんとも愛らしい。今回は猫の歴史や語源に触れながら、猫の命を守る冬の安全習慣も紹介。猫と人が共に心地よく暮らすための方法を考えよう。

11月28日は「猫と人の日」

猫に感謝するもよし、猫に感謝されるもよし、猫グッズを集めたり、猫気分でのんびり過ごしたりと、自由なスタイルで楽しめる“ゆる~い”日にしたい。そんな思いを込めて、大阪市でペットライフ事業などを手がける「Hinuko(ハイヌコ)合同会社」が制定。日付は「いい(11)にゃ(28)」の語呂合わせから11月28日に決まった。

猫が日本にやってきたのは、奈良時代から平安時代にかけての約1200〜1300年前。中国から仏教が伝来した際、経典をネズミの害から守るために猫を船に乗せて連れてきたというのが通説だった。しかし近年、長崎県・壱岐のカラカミ遺跡から猫の骨が出土し、弥生時代にはすでに日本に猫がいた可能性が示された。まだ分析途中ではあるが、猫好きには見逃せないニュースだ。

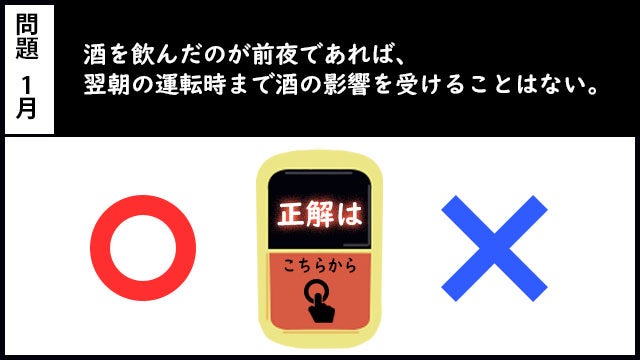

猫のために身に付けたいのが、乗車前にクルマのボディーをコンコンとたたく習慣。寒い季節は猫が暖を求めてエンジンルームなどに入り込むことがあり、そのままエンジンをかけてしまうと悲惨な事故につながる可能性があるからだ。小さな心遣いが、猫と人が安心して過ごせる社会を築く。

※一般社団法人日本記念日協会認定日

●猫に関する情報はこちらもチェック!

猫がクルマに入り込むトラブル、24年10月の1か月間に28件発生!

あなたは犬派? 猫派? ご家庭のアイドル、みんなのペットを大調査

大手家電メーカーと新聞社が作った記念日。ペットとの健やかな暮らしを応援したい!

猫の語源には諸説あるが、有力なのは「寝る子」説。よく眠る姿から名付けられたとされる。また、鳴き声の「ねうねう(にゃーにゃー)」が「ねうねう子(子=小さい)」となり、短縮されて「ねこ」になったという説や、鼠(ねずみ)と神(こま)を組み合わせた「鼠神(ねこま)」に由来する説もある