トンネル内で起きた、故障車への追突…交通事故鑑定人、熊谷宗徳はこう見た

トンネル内でタイヤがパンク。正しい対処法で事故の回避を考える

元千葉県警察の捜査官で、現在は「交通事故調査解析事務所」の代表を務める交通事故鑑定人・熊谷宗徳氏が、注目された交通事故についてその背景や事故防止策を解説する連載。

2004年8月、トンネル内で停車していた車両に大型トラックが追突し、5名が死亡、22人がけがを負う事故が発生した。なぜ、これほどの大きな被害が発生したのだろうか。その理由は何か? 自分事と考えたとき、どのようにすれば事故を回避できるのかを、事故鑑定人が解説する。

パンクで停車していた車両に大型トラックが追突

2004年8月7日午前6時頃、兵庫県赤穂市の山陽自動車道のトンネル内にて、ワゴン車がタイヤのパンクで停止。タイヤ交換作業中に後続の大型トラックが追突した。作業中のワゴン車の前にも同行する2台の乗用車が止まっていたため、事故はその乗用車も合わせ計4台が関係する玉突きとなった。追突を受けた乗用車は火災を起こし、トンネル内に煙が充満して多数のクルマが立ち往生。結果、22人が負傷、5名が死亡している。

裁判において、大型トラックのドライバーは、7月下旬から急性咽頭炎を患っていただけでなく、長距離運転による過労と眠気もあり、事故当時は前方不注意の状態にあったと指摘され、業務上過失致死傷と道交法違反(過労運転)の罪に問われた。それに対して、被告となったドライバーは「間違いありません」と起訴事実を認めたため、懲役4年の判決が下された。

一方で、「被告の運転手は事前に体調不良を訴えていたことや、運転手の過労状態を認知しながら運行を命じていた」として、運送会社の社長と運行管理者が、過労運転下命の罪で略式起訴されている。

※写真はイメージです。車種や撮影場所は記事内容と関係ありません。

過労運転はすべての事故の原因に

悲劇を引き起こしたドライバーの判断とは

「27人もの大きな被害となった、この事故の原因は、2つあります。ひとつは、トラック運転手の前方不注意。そしてもうひとつが、被害者となった乗用車側の運転手が、トンネル内で故障が起きた際に、トンネルの外へ避難しなかったことです。もちろん、最も悪いのはトラックの運転手です」と熊谷氏は説明する。トラックの運転手が、通常の判断能力を保った状態で注意していれば追突は発生しない可能性が高かった。

「一般的に過労とは、過度な労働やストレスによって、心身に疲労が蓄積して、回復が困難になった状態を指します。ただし、法的な『過労運転等の禁止』は、道路交通法第66条に『過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない』とあり、通常の「過労」という言葉の認識より、もう少し範囲が広がっています。今回の事故においてトラックの運転手は、仕事で疲れていただけでなく、急性咽頭炎という病気もありましたから、二重の意味で運転してはいけない状態でした。会社からの指示を断れないという背景もありますが、裁判では『安全運転の第一責任は、運転者が負うべき』と判決が言い渡されました。それだけ実際にハンドルを握る運転手の判断は重要なのです」と熊谷氏。

事故の原因は前方不注意、そして過労。しかし、最も問題となるのは、その状態でも運転を続けたトラックの運転手の判断と言える。

トンネル内で故障が発生!

その時できる最善の行動を知ろう

被害が大きくなったのは、トンネル内で複数台のクルマが停車して、走行車線上でパンク修理を行っていたことが原因だ。

「事故が発生した山陽道の高山トンネルは、片側2車線で路肩がありませんでした。そのため被害にあった人たちは、走行車線でパンク修理を行っていたようです。ただ、トンネル内には車線の左側に一段高くなった歩道のような退避場所が設置されていました。そこに避難していれば、もう少し被害が小さくなったはずです」と熊谷氏。

では、どのようにするのが正解だったのだろうか。

「トンネル内でクルマの故障が発生した場合、まずはハザードランプを点灯させ、後続車へトラブルの発生を知らせて道路の左側へ寄り、直近の非常駐車帯に入るようにしてください。自走できる状態であれば、なるべくトンネル外に出てから路肩に停車するのが望ましいです。そして、同乗者を安全な場所に退避させましょう。運転手は、後続車に故障で停車していることを知らせなければなりませんが、トンネル内での発炎筒は、煙で後続車の視界を悪化させ、二次被害の元となる危険性から使えない場合があるため、災害時などのためにも、クルマに赤色LEDの非常灯を常備しておくことが望ましいです。三角表示板(停止表示器材)を後方に設置し退避したのち、トンネル内の非常電話で道路管制センターに連絡、もしくは携帯電話が使えるのであれば110番や道路緊急ダイヤル(#9910)へ通報を」と熊谷氏は説明する。

※写真はイメージです。車種や撮影場所は記事内容と関係ありません。

交通事故鑑定人・熊谷宗徳の見解

・過労運転への対処

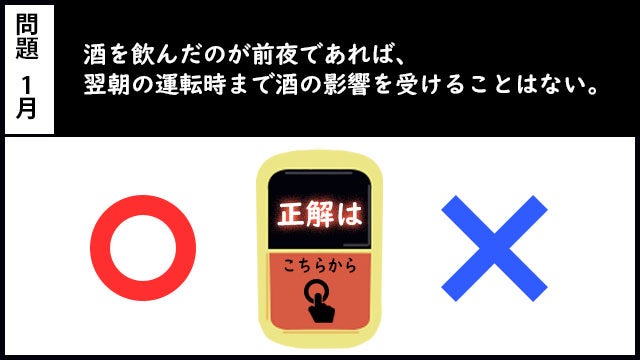

過労運転は、違反点数25点および免許取り消し(2年間の再取得不可)となる行政処分、3年以下の懲役または50万円以下の罰金といった刑事罰の対象となる重い罪。「『病気』や『薬物』が原因の場合でも、『正常な運転ができない可能性があるにも関わらず、車両等を運転した場合』には、過労運転等の禁止(道路交通法第66条)に違反しているとみなされ、たとえ風邪薬を飲んでいても、該当してしまうことがあります」という。体調管理を徹底することが重要だ。運転する前日は、十分に睡眠をとり、深酒を避けて、体調を整えよう。風邪薬など、眠くなる薬を飲んだときは運転をしないように。

・トンネルの危険への対処

「今回の事故とは別に、そもそもトンネルは事故の起こりやすい場所」と熊谷氏は警告する。「明るい場所から暗いトンネル内に入ると、目が慣れるまで前が見えなくなります」というのが事故の多い理由だ。また、「トンネル内は景色が変わらないため、どれだけの速度で走っているのかわからなくなり、急に速度を落としたり、逆に加速する人がいます。そこでぶつからないように適切な車間距離を保つことも大切です」とも言う。適切な車間距離は、「目安として時速100㎞ならば100m、80㎞なら80m」だという。

・自動ブレーキの過信をしない

最近の車両には衝突しそうになると衝突被害軽減ブレーキ、通称自動ブレーキが作動する機能が備わっているが、それに対して熊谷氏は「過信してはいけません」と言う。自動ブレーキが作動しなかった訴訟に関わった経験から、「自動ブレーキは万能ではない」と考えているからだ。「交通事故を起こした車両は、通常自動ブレーキ機能で想定されるような状態で停車していないことがほとんどです。たとえば車両が横転していたりすると、車両と認識されず、自動ブレーキが作動しないことも」あるとのこと。トラブルが発生した車両は、認識の対象外とされて作動しない恐れがあるのだ。

・パンクなどの故障時の対応方法

パンクなど自動車に故障が発生した場合は、まずはできるだけ安全な位置へ移動し、JAFへ救援要請を。路側帯のない走行車線上での作業は、危険極まりない行為となる。「自分で何とかしようとクルマの近くにいると、後続車に追突されて大事故につながる可能性が高くなります」と熊谷氏。ちなみに、警察と高速道路の道路管制センターは密接に連絡を取り合っているので、どちらか一方に通報すればよいという。

正常な判断が難しくなる過労運転の危険性、トンネルでの対処法を考える

過労運転とは、疲れだけでなく病気や薬などもその理由となり、その状態での運転続行は大きな罪となることを理解しておこう。運転するときの体調管理は非常に重要となる。

そして、トンネルは、暗いことによる視界の悪さだけでなく、速度感の喪失などで、事故の多い場所であることも知っておこう。事故を起こさないためには、十分な車間距離を取るように心がけよう。

また、トンネル内などで自分のクルマが故障したときは、ハザードランプの点灯と三角表示板(停止表示器材)の設置で、後続車に停車車両の存在を知らせること。特に高速道路やトンネルなど安全なスペースがない場所での作業は非常に危険を伴うので、安全な場所へ退避の後に、警察や道路管制センター、JAFへ連絡することが望ましい。

関連リンク

熊谷宗徳

くまがい・むねのり 元千葉県警の交通事故捜査官で、現在は交通事故鑑定人として活躍している。1993年に市川警察署に配属され、交番勤務を経て交通課事故捜査係などに所属。1999年には巡査部長に昇任し、千葉県警第二機動隊水難救助隊にも所属した経験を持つ。現在は交通事故調査解析事務所の代表を務め、交通事故鑑定や事故現場の調査、ドライブレコーダー映像の解析などを行っている。また、テレビのニュース番組でのコメンテーターや、Yahoo!ニュースのエキスパートコメンテーターとしても活動している。

交通事故鑑定人の見解の記事一覧

高齢者より“2倍以上”も事故が多い!? 19歳大学生がサークル仲間と同乗中に起こした事故【交通事故鑑定人が解説】

2026.01.09

生死を分ける5秒! 走行中、ホワイトアウトに遭遇したら? 事故を防ぐ対策と7つ道具【交通事故鑑定人が解説】

2025.12.09

冬の運転前に必見!ブラックアイスバーンから身を守る対策【交通事故鑑定人が解説】

2025.11.09

イライラしたドライバーが引き起こした悲劇…危険運転、あおり運転に関わらないために

2025.10.09

見通しの悪い交差点での一時停止無視…標識が設置されている場所の危険性

2025.08.09

歩行者が巻き込まれた交差点での右直事故…ドライバーの対策、歩行者の心構え

2025.07.09

雨の下り坂カーブでの路外逸脱事故…濡れた路面の危険性

2025.06.09