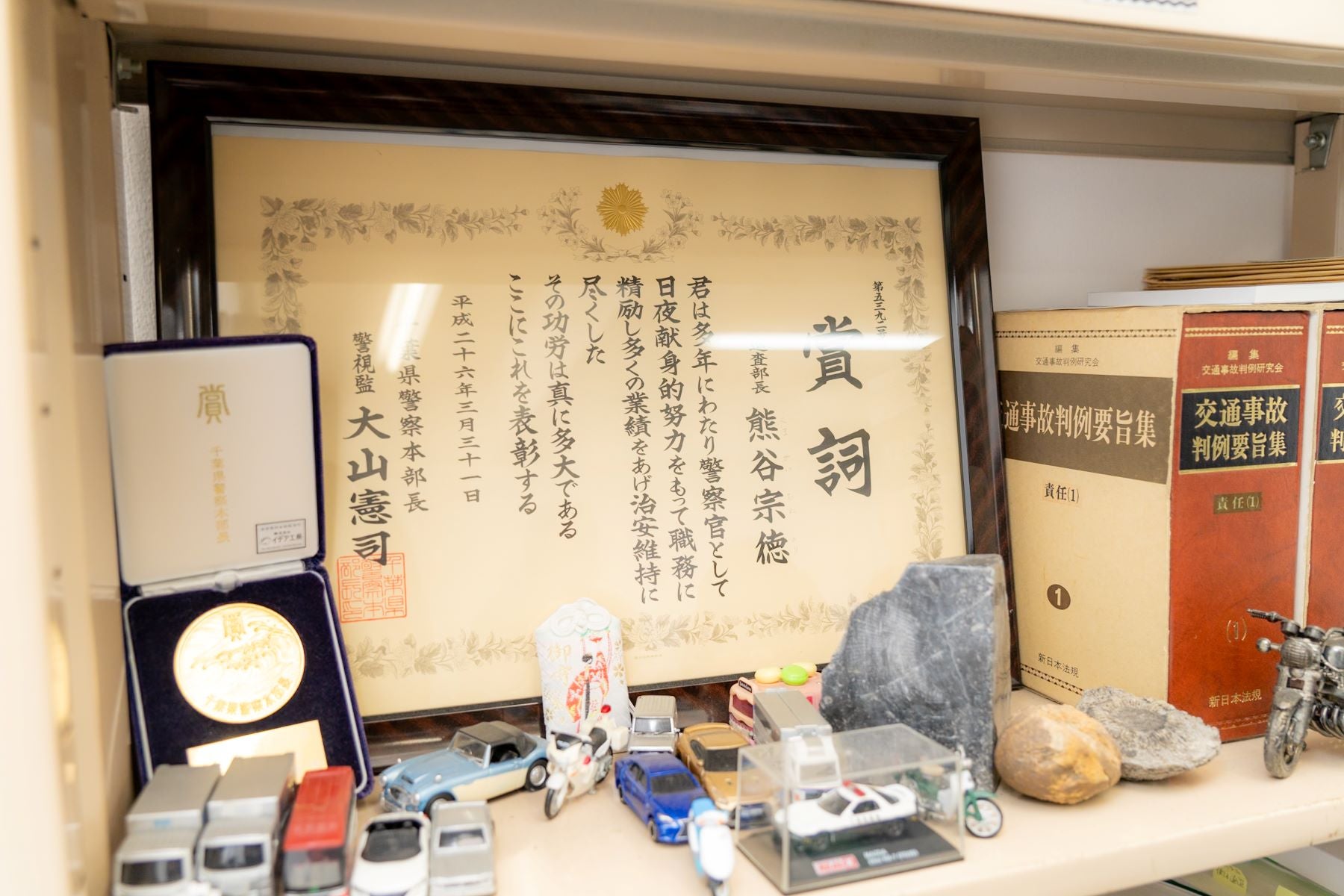

交通事故鑑定人・熊谷宗徳氏に聞いた! 事故の「真実」を解き明かす仕事術

事実認定を覆した事件例、交通事故に遭わないためのアドバイスも「交通事故鑑定人」は交通事故の真相を解明し、法的紛争を解決に導く孤高の仕事人。独自の経験や知識に基づいた職業のため、一般的には具体的な仕事内容が認知されていないかもしれません。元千葉県警察の捜査官で、現在は交通事故調査解析事務所の代表を務める交通事故鑑定人・熊谷宗徳さんにインタビュー。事故の真相を解き明かすプロフェッショナルの仕事術を聞きました。また、クルマを運転するすべてのドライバーが事故のリスクを理解し、安全運転を心がけるにはどうすればいいのかに迫りました。

事故は、絶対に嘘をつけない

「現場」ではない交通事故鑑定人の仕事場

──交通事故鑑定人の業務内容と役割について教えてください。

交通事故というは、何かしらの形跡が必ず残り、絶対に嘘がつけないのです。それを解明するのが、鑑定人の仕事です。

私は21歳で警察官になって退職するまでの24年間、ほとんど交通事故捜査をしていました。ほぼ毎日、事故現場にいたので、交通事故に関するさまざまなことがわかるようになりました。事故車両の痕跡、ブレーキ痕などを見ると時速何kmぐらいスピードが出ていたのか分かってくるようになり、その経験が今に生きています。ただ、捜査官時代と違い、交通事故鑑定人の主戦場は「現場」ではないんですよ。私のところに依頼がくるのは、事故が起こり、当事者同士がさんざん揉めて裁判になった頃です。そこで私は、提出されたドライブレコーダーの映像や警察が作成した実況見分調書や捜査報告書資料をもとに事故を分析。資料を自分の経験から読み解き、答えを導き出します。

──警察官時代の捜査経験が生きているんですね。

過去の経験から、この仕事についてからも警察が事故について作成した実況見分調書を見ると、完璧なものもあれば「この警察官は困っているんだなあ」と感じるものもあります。そして物損事故だとしても人身事故だとしても、「どこかしら、おかしい部分が隠されているのでは?」と調書に納得できない人が、巡り巡って私のところに来ます。

──最近はドライブレコーダーが広く普及してきました。交通鑑定人としての仕事で変化はありましたか?

事務所を開所して10年になりますが、ここ5年ほどドライブレコーダーの映像解析の依頼が増加しています。警察の捜査では、クルマが時速何㎞出していたという数字は出さないし、事故当事者同士の過失割合も出さないんですよ。なので、これまでは実況見分調書のみから「ここは時速何㎞出ていたよね」「ここで運転手が危険に気づいたら、ここで止まれるよね」「路面状況はどうだったか」などを分析してきました。しかし、ドライブレコーダーが普及してきてからは、事故の状況が映像に記録されていますから、ここから謎を紐解くほうが効率よくなりました。依頼者は映像から速度やどちらが進入したのかなどの分析を希望されます。分析する際には、ドライブレコーダー映像は広角に映るように魚眼レンズで撮影してあるので、映像の四隅が歪んでいて、注意が必要です。横から走ってくるクルマが(わざと)幅寄せしたように見えることもありますね。

千葉県警で事故捜査の経験を積み、鑑定人へ

必要なのは、資格ではなく経験!

──熊谷さんは、どのような経緯で鑑定人となりましたか? 鑑定人には何か資格が必要ですか?

私はもともとバイク好きでして、白バイ隊員になりたくて警察に入りました。実際に白バイに乗れて仕事をするなかで、事故係に配属されました。言い方は不謹慎かもしれませんが……ここで事故を解明していくという捜査がとてもやりがいがあり、面白くて。一度だけ勤務評定が良く好きな部署に異動できるチャンスがあったときには高速道路警察隊行きを希望しました。当時の高速道路警察隊は、交通事故係のキャリア的な人しか行けないところで、交通事故を本当に知っている人じゃないと配属されなかったのです。事故捜査が好きだったので、そこで5年間、経験を積ませてもらいました。その後、行政書士として仕事をしようと、千葉県警を退職したのですが、その後にさまざまな仕事に携わるなかで、私の交通事故に関する知識が求められるようになりました。警察を辞めたときは、まさか自分がテレビで、交通事故についてコメントする立場になるとは、思ってもいませんでしたね。

──交通事故鑑定人には何か資格が必要ですか?

交通事故鑑定人に特別な資格は必要ありません。誰でも名乗ることはできます(笑)。ただし、実力が伴わないと開店休業状態になってしまいます。認定資格があればとも思いますが、資格がないのも理解できます。そもそも、交通事故の鑑定は、膨大な資料を読み解くなどのアナログな作業が中心となり、実際に事故に関することに携わったことがないと資料を読み込むことができないと思います。

たとえば、高速道路にタイヤのバースト片が落ちていて、車両が乗り上げた事故で裁判になったケースがありました。一審では「柔らかいタイヤ片に乗り上げただけでこんなに傷がつくはずがない」という判決でした。そこで私に鑑定依頼が来ました。私は高速道路警察隊での経験から、タイヤ内側から露出するワイヤーによる事故を多く見てきましたから、ゴムの中にワイヤーがぎっしり詰まっているのを知っていました。だからタイヤ片は硬いんですよ。当然、乗り上げればバンパーに傷がつくほどの衝撃があります。裁判官は(基礎知識として)タイヤ片に硬いワイヤーが含まれていることを知らなかったため、鑑定士が理由を説明する必要がありました。認定資格を作ったとしても、これらを経験して身に付けておかないと、実際に資格を得たところで、実用性がないと思います。

──実際には、鑑定人として、いろいろな業種の方が参入されているそうですね。

保険会社の調査員や、保険金を適正にお支払いするための各種確認業務を行う「アジャスター」と呼ばれる人たちが独立して開業していることもあります。私のコーチ役のような方で、久留米工業大学工学博士である渡邉孝司先生(現名誉教授)は、車両動力学の解析の専門家で物理の計算分野に強く、鑑定人として仕事をすることもあります。ただ、各自得意な分野、不得意な分野がありますので、鑑定依頼が来て「この事故は自分向きじゃないな」と思ったら、無理に自分だけでやろうとせず、「うちじゃなくて、こういう先生がいるんですよ。どうでしょうか?」と提案することもありますね。逆に私も鑑定人の横のつながりの中で、私の知識を使って協力していくこともあります。

──全国で交通事故鑑定人はどれくらいいますか?

私が知る限り活動している方は20人くらいです。横のつながりもあって、電話で情報交換したりしています。また、たまに「敵(訴訟相手側の鑑定人)」になったりすることもありますね(笑)。基本的に鑑定依頼は裁判所や弁護士経由で来るので、相手側弁護士が他の鑑定人に依頼することもあるんです。

勘違いされる方が多いのですが、弁護士とは違い、鑑定人は依頼者の意に沿った鑑定書を作り出すことが目的ではありません。あくまで事故の鑑定が目的ですので、依頼者に不利となる結果になることもあります。そこで私は依頼が来ると、1週間から10日程度で「事前所見書」と「見積書」を作成し、その内容で判断してもらうようにしています。この段階で、鑑定が意に沿わないものであれば、断っていただくことになります。私は事前所見書については料金を請求していません。そこでお金を取ってしまうと「お金を払っているのに、都合のよい結果を出してくれないの?」とクレームが来ることがあるので。それは面倒なことだし、私も依頼者も嫌ですよね。

ただ、事前所見書が依頼者の意に沿わない内容でも、弁護士から「これでお願いします」と依頼されるときがあります。弁護士も依頼者に納得してもらう必要があるため、「見分書通り、間違いないですよ」と第三者的な専門家の見解を材料として使う場合もあるんです。また、まれにですが、すでに結審した裁判で「やっぱり納得できない」と依頼される方もいます。結果は依頼者寄りの鑑定結果となりました。判決がくつがえることはありませんが、依頼者は「ずっと宝物にするから」とおっしゃって、鑑定書を大切にされているそうです。このように、いろいろな形の鑑定があります。

小さなひとつの痕跡が

事故解明につながるとき

──失礼ですが、交通事故鑑定人の収入は?

いまは、事務所を借りて人を雇う立場なので単純に比較をするのが難しいですが、警察官のときのほうが裕福だったかもしれません(笑)。交通事故はなくなるのが理想的だと思いますが、現実問題、少なくなることはあっても、ゼロになることはないと考えているので、今後も職業として、交通事故鑑定人は求められると思います。

──交通事故鑑定人として、やりがいを感じるところは?

事故調査をしていくなかで、一つひとつの小さい事象から事故の状況がはっきりすると、何かこみ上げてくるものがあって、やりがいに感じています。また、真実に近づけたことによって、裁判で依頼者に感謝してもらえると、この仕事をやっていてよかったなと思います。

──鑑定に使う道具はどのようなものですか?

普段使っているのは一眼レフのカメラと顕微鏡カメラ。顕微鏡カメラは、細かいものを撮る接写型のコンパクトカメラです。どこまで寄っても、顕微鏡のようにピントがちゃんと合っていて、車体の傷を撮影しています。長さを測るメジャーは、5m、10m、20mのものを使い、それ以上の長さにはウォーキングメジャーを使い分けています。アナログですね(笑)。また、依頼者に説明するために、ミニチュアカーを使うことがあります。

──映像解析ソフトなども使いますか?

ドライブレコーダー映像解析には、Adobe Photoshopを使っています。アナログなのですが、映像を取り込んで、30フレームだったら1秒に30枚画像があるわけですから、それを全部フレームにする。ここから計算すると走行速度が割り出せます。また、CGでクルマの衝突状況を作りプリントアウトして鑑定書に添付すると、裁判官が視覚的に理解することができますので、3D CGを作るソフトも使っています。ただ、まだまだアナログ的な調査が中心になっています。デジタル化に逆行するようですが、交通事故はアナログでしかわからない部分が多くあります。

交通事故鑑定人に依頼したいと思ったら…

「まず弁護士に相談を」

──交通事故鑑定人に依頼しようと思ったら、どういう視点で選んだ方がいいですか?

まずは、弁護士に相談することが重要です。信頼できる鑑定人は、個人からの依頼は受けません。細かいこと言うと、弁護士法で個人の代理人になれるのは弁護士だけです。私が依頼者の代理人のような形で鑑定書を出すこと自体、弁護士法に抵触しかねない行為です。

また、弁護士を通さない依頼者は、自分に有利な鑑定結果を期待する傾向があります。弁護士は鑑定人の専門性や実績を把握しているので、それらの総合的な観点から、真実に迫るために、適切な鑑定人を選んでくれるでしょう。交通事故に強いと思われる弁護士は、弁護士事務所のウェブサイトで、弁護士紹介の情報を見るのが一番いいかもしれないですね。特に注目すべきは弁護士の経歴です。ここで交通事故への経験がわかります。また、自動車関連団体などの会員になっている弁護士もいますので、そういう方は経験が豊富だと思います。

鑑定で事実認定がひっくり返った!

印象に残った調査は…

──これまで、熊谷さんの交通事故鑑定によって事実認定が覆るなど、印象的な事故はありましたか?

事実認定がひっくり返ったのは10件以上あります。刑事事件だと、北海道のバス横転事故ですね。2013年に北海道胆振(いぶり)管内白老町の道央道でバスが横転し、乗客13人が重軽傷を負った事故で、運転者が自動車運転過失傷害罪に問われました。

事故は、外国人観光客を乗せて走行していたバスが高速道路で急に「ガタン」と音を立てたあと中央分離帯に衝突しました。警察は運転手の過失として起訴したのですが、運転手側弁護士から、久留米工業大学の渡邊先生と私に鑑定依頼が来ました。車体の鑑定は渡邊先生、事故の痕跡については私が担当することになり、意見書を作成し法廷で鑑定人尋問にも出廷しました。

──どのような鑑定結果になったのですか?

事故原因は、バス自体の整備不良との鑑定になりました。北海道の高速道路は、冬に雪を溶かすため道路に塩化カリウムを撒きます。そのため普段高速道路を走るクルマは車底部が錆びてしまう場合があります。バス事故も、錆びて腐食したシャシー(枠組み部分)が走行中に脱落してしまったことが原因でした。運転手も「急にガタンと落ちた」と証言していましたし、運転ミスではないのに起訴されてしまっていたんですね。開示された何百枚もの写真から、事故現場手前の数百m地点にシャシーが路面に落ちた痕跡を探し出しました。それが原因でバスは一度左側のガードレールに接触し、反動で中央分離帯に衝突し横転したという事実を突き止めました。

事故から6年後の2019年3月11日、運転手は札幌地方裁判所で無罪判決を受け、検察側は控訴せず、3月26日、無罪が確定しました。でも、運転手は6年間で仕事も失って……。本当に大変な経験をすることになってしまったと思います。

──ほかにも印象的な鑑定結果があれば教えてください。

福島県内のクルマ1台しか通れないような山中の峠道をレンタカーで走っていて、崖から転落し運転者が亡くなられた事故がありました。損害保険会社からは「自殺したのではないか」とされ、一審では「自殺」と認定され保険金が支払われていませんでした。

依頼されて事故現場にも3回ほど行かせてもらったのですが、転落した場所は山中で、そこだけガードレールがなかったのです。なぜかというと、雪捨て場だったんですね。カーブでも雪捨て場のところにはガードレールが設置されていませんでした。この場所なら、何かしらミスを起こしてしまえば、転落することもあり得るなと考えました。

そして決定的だったのは、道路にブレーキ痕があったことでした。自殺するならブレーキなどかけないはずですよね。控訴審では損保側が「ブレーキ痕ではなく急加速したタイヤ痕」だと反証したので、ブレーキをかけた場合の跡と急加速したときタイヤ痕がつくか現地で実証実験もしました。停止している状態から急加速したときと違い、走っている状態から急加速してもタイヤ痕はつきませんでした。

──ブレーキ痕は交通事故鑑定において、とても重要なのですね?

たとえば時速40kmで走るとクルマは1秒で11m進みます。危ないと察知すると0.8秒ほどでブレーキが踏み込まれます。その間にクルマは9m進んでいるので逆算していくと、どのあたりで危険を察知したか割り出せます。また、落ちた深さと落下地点から崖までの距離で、飛び出したときのクルマの速度が割り出せます。それまで時速何㎞で走っていたのか細かいところまで調べていくと、事実が明らかになっていきます。

この事故では、控訴審では一転して「過失」が認められた判決となり、損保会社側は上告せずに逆転勝訴となりました。子供がいた奥さんにも死亡保険金が支払われることになったので、よかったと思いましたね。

──鑑定のお話を聞いていると、物理学の知識が必須と感じますが、学生時代は物理が得意でしたか?

学生時代は、物理や数学は大の苦手でしたね(笑)。警察で事故捜査をするようになってから勉強したんですよ。事故鑑定において、「クルマは時速何㎞だった?」「歩行者は走っていたのか、歩いていたのか?」などの情報を掘り返すには、やっぱり物理計算が必要です。それで、物理についても改めて、勉強しました。

事故に遭わない、起こさない!

大切な2つの運転ポイントを直伝

──警察での経験と事故鑑定人としての経験を踏まえ、ドライバーや歩行者に気を付けてほしい点についてアドバイスはありますか?

交通事故捜査をする警官は、まず事故を起こさないんです。なぜなら、事故の怖さを知っているから。いろんなところで事故捜査すると、「この交差点、ここに落とし穴があるんだ。なぜ発見できなかったのだろう」というのがわかってくるのです。よくメディアで取り上げられるような、頻繁に事故が起こる地点というのは、やっぱり「落とし穴」があるものなのです。それがわかっているから捜査員は普段から気を付けています。

多くのドライバーが、運転時にヒヤリハット(重大な災害や事故に直結する一歩手前の出来事)を経験していることと思います。そのときに、「ここで事故になったらどうしよう」「こんなに危ないんだから気を付けなきゃ」とあらためて振り返ってほしいです。警察官は「ヒヤリハット集」のようなものを作って日々気を付けているんですよ。

──最近、多いのはどんな事故ですか?

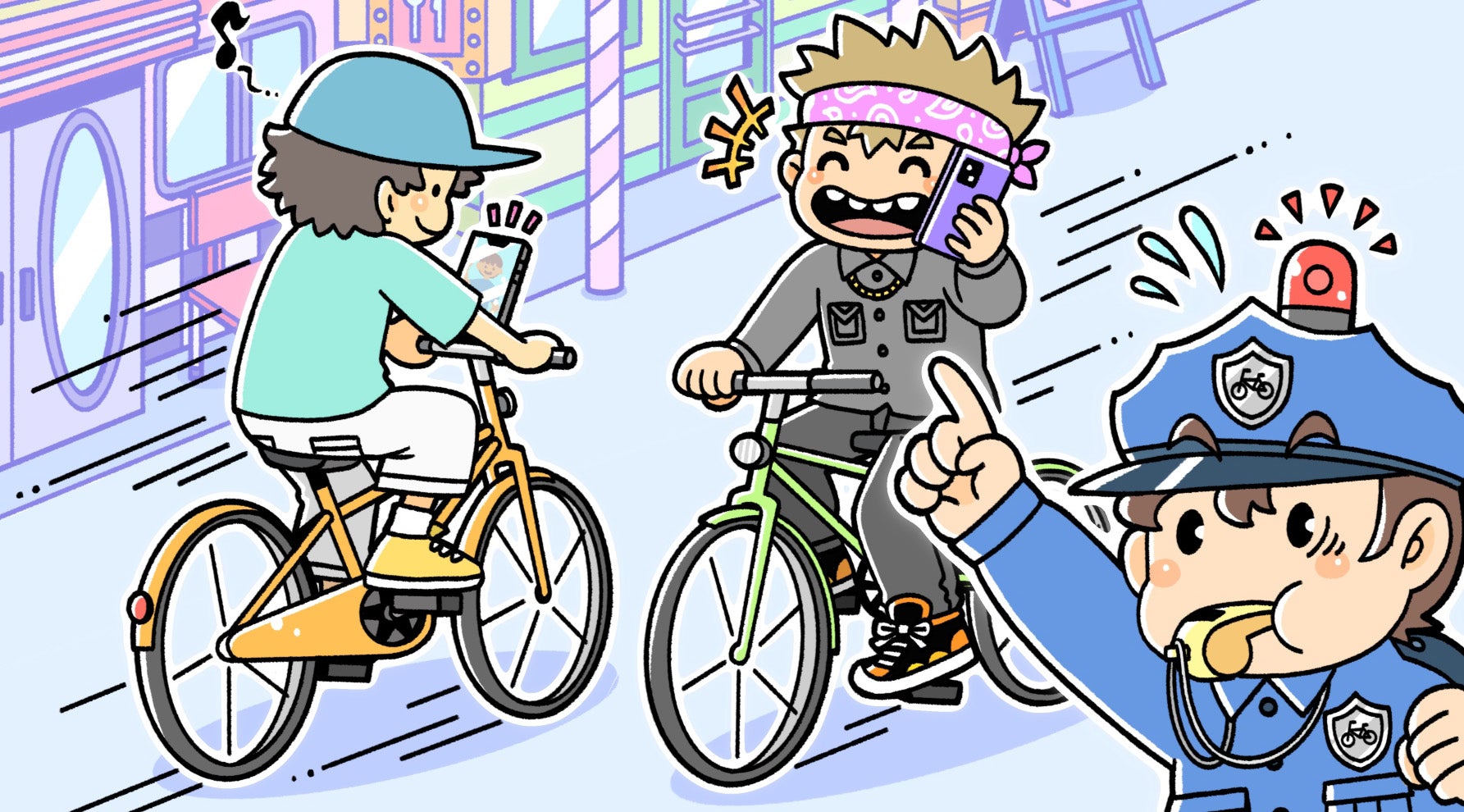

やっぱり、スマートフォン関連ですよね、歩きながらでもスマホ絡みの事故が起こっているじゃないですか。厳罰化された今でも、スマホの「ながら運転」は増えているんです。これは危険ですよね。依頼を受けた鑑定で、若い女性がスマホを見ながら自転車で走っていて、ガードレールにぶつかって車道側に転倒し、残念な結果となった事故がありました。「ながら運転」は「最悪、死ぬんだよ」ということを忘れないでほしいです。

ほかにも、情報番組でもよく取り上げられますが、「あおり運転」も多いです。相手の運転が頭にきたから、ちょっとあおってやろうとする……ただ、その先にあるのは事故です。わがままな運転も、余裕のない運転も絶対にダメです。逆に言えば、その2つをしない運転だと事故はそんなに起きないものだと思います。

熊谷宗徳

くまがい・むねのり 元千葉県警の交通事故捜査官で、現在は交通事故鑑定人として活躍している。1993年に市川警察署に配属され、交番勤務を経て交通課事故捜査係などに所属。1999年には巡査部長に昇任し、千葉県第二機動隊水難救助隊にも所属した経験を持つ。現在は交通事故調査解析事務所の代表を務め、交通事故鑑定や事故現場の調査、ドライブレコーダー映像の解析などを行っている。また、テレビのニュース番組でのコメンテーターや、Yahoo!ニュースのエキスパートコメンテーターとしても活動している。往年のレーサーであるワイン・ガードナーに憧れバイク好きを公言する熊谷氏の愛車遍歴は、ホンダ・XL、スズキ・ガンマ、ホンダ・スティード、ホンダ・CB1000、カワサキ・ゼファーなど。

特集の記事一覧

雪の朝に後悔しない! 出発5分前の絶望を防ぐ「前夜の仕込み」とプロの時短術

2026.01.29

自転車に乗って赤信号で交差点に入ったら、車が急ブレーキ! ホッと一安心…ではなく、青切符を切られるかも?

2026.01.26

大雪で車が立ち往生したら……? 命を守る立ち往生対策と本当に必要な備えをガイド

2026.01.21

スマホを使いながら自転車を運転。事故リスクの高い「ながらスマホ」は青切符対象!

2026.01.19

2025年の道路交通法クイズを総まとめ!(後編) 1~5位を発表

2026.01.03

大雪で車が立ち往生! 命を守る三種の神器とは?

2026.01.02

2025年版道交法クイズ人気TOP10をお届け! 前編は10位から6位までを発表!

2025.12.29