高速道路を走行中にトンネル内で火災に遭遇したときは、どうすればいいの!?

CASE1:高速道路でのトンネル火災車を運転していると、豪雨や大雪などの自然災害による危険な状況のほかにも、事故や事件など、さまざまなトラブルに遭遇することも考えられる。ここでは、車を運転中に遭遇する可能性が高いトラブルについて、万が一遭遇した際に「どう対処すればいいのか?」を専門家が解説。今回は「高速道路のトンネル内で火災に遭遇したらどうする?」について、高速道路を管理・運営しているNEXCO東日本に聞いてみた。

3択クイズ!

高速道路のトンネル内で、車両が燃えているのを発見!

こんなとき、アナタならどうしますか?

適切な対応は次の3つのうちどれ?

(1)とにかく急ブレーキをかけて、急いで車を止めて車外に逃げる

(2)とりあえず徐行しながら火災車両を通り越してから車を止める

(3)ハザードランプで後続車に緊急事態であることを伝え車を止める

-

答えは(3)ハザードランプで後続車に緊急事態であることを伝え車を止める

火災を発見したら、まずハザードランプで後続車に合図した後、非常駐車帯または道路の左側に速やかに停車し、非常電話か押しボタン式通報装置で火災を通報してください(NEXCO東日本)。

高速道路のトンネル内火災はどのくらい発生している?

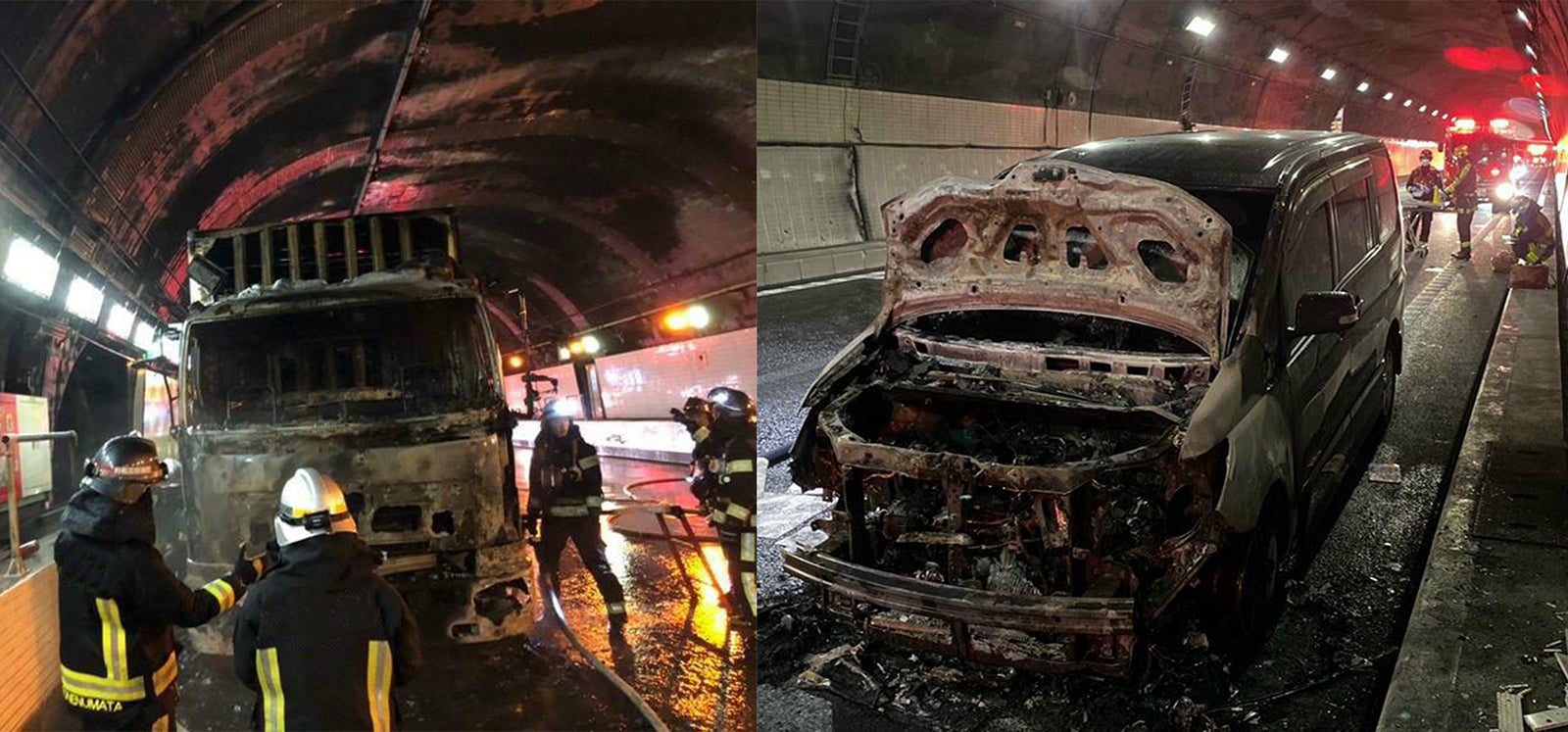

高速道路で発生するトンネル火災については、NEXCO東日本管内における過去10年の統計によると、多少の増減はあるが年間5件程度発生している。トンネル火災の原因については、燃料やオイル漏れに起因するエンジントラブルが最も多く、全体の約7割を占める。次に多いのがカーナビや携帯操作などによる前方不注意や動静不注視、車間距離不保持などによる接触事故によって発生する火災。

高速道路のトンネル内での火災は、年間の発生件数は少ないが、発生すると大きな事故につながるため、事前に対処方法などを知っておくことが重要だ

NEXCO東日本管内で一番多いトンネル火災は、エンジントラブルが原因となっている。日頃からのメンテナンスが重要

トンネル内での火災はなぜ危険なのか?

トンネルは煙突を横にしたような構造のため、いったん内部で火災が起こると周囲の空気を吸い寄せて燃え広がり、その際に発生する煙は天井部を伝わって周囲へと拡散。時間が経つに従い煙の層は徐々に厚くなって下部へも広がり、やがてトンネル内部全体に充満する。こうなると非常に危険。視界が完全になくなって逃げる方向がわからなくなり、最悪、炎や爆発に巻き込まれてしまう。また煙の中には有毒ガスや一酸化炭素が含まれているため、巻き込まれると吸い込んで呼吸困難になったり意識を失ったりして、身体の自由が利かないなどの状態に陥る危険もある。火災に遭遇した場合はとにかく逃げることが基本だが、万が一煙に巻き込まれそうになった場合はタオルやハンカチ、着ている服などをしっかり鼻と口に当てて避難しよう。

トンネル火災による死因のトップは火傷となっているが、実はそれと同じくらい煙による一酸化炭素中毒や窒息も多い(イラスト=首都高速道路株式会社)

トンネル内で車両火災が発生していたらどうすればいい?

火災が起こったばかりで、まだ入り口の情報板に進入禁止と表示されていない状態のトンネルに進入してしまった……。こんな場合は、まずハザードランプを点けて車両を非常駐車帯に止め、パーキングブレーキをかけて、エンジンを切ってドアロックはせずにカギも車内に残したまま一刻も早く車外へと避難しよう。

脱出後は、設置されている押しボタン式通報装置や非常電話を使い速やかに火災を通報。可能なら、50mごとに設置された消火器もしくは消火栓で初期消火に努めよう。しかし、初期消火ができなかった場合や、すでに燃え広がってしまっている場合は、速やかに非常口から安全な場所への避難が最優先。また、カーラジオなどで避難情報が放送されている場合は、その情報に従って行動する。非常口の位置や距離は、壁面に表示されている。

押しボタン式通報装置はどこに設置されているの?

押しボタン式通報装置は、トンネル内の壁面に50m間隔で設置されている。「SOS」の文字と大きなボタンを配置し、非常時は押せばいいことが一目でわかるようになっている。ボタンを押すと赤いランプが点灯し、道路管制センターに火災が通報される。これと同時にトンネル入り口情報板には、「火災 進入禁止」と表示され車両の進入を防ぎ、併せてトンネル内情報板にも表示されるようになっている。また、非常電話も200mおきに設置されている。

消火器と消火栓の間にあるSOSと書かれたスイッチが押しボタン式通報装置。押しボタン式通報装置単独で設置されているものもある

携帯電話で火災を知らせるにはどうしたらいい?

携帯電話やスマートフォンを使えば、より早くトンネル内の非常事態を知らせることができる。事故や火災、故障などに遭遇した場合は、まず車両から降りて安全な場所へと避難した後、110番、もしくは道路緊急ダイヤル#9910(全国共通・24時間受付・通話料無料)に連絡。#9910は道路の損傷や落下物、散布物などによる路面変化など道路関係トラブルの窓口にもなっているので、緊急を要する場合は110番に連絡しよう。また、携帯電話で通報する際は、自身の位置がわかるように電話の応答者に「キロポスト」を伝えるようにしよう。

なお2024年3月29日からはLINEアプリによる通報も全国でスタート。「国土交通省道路緊急ダイヤル」の友だち追加をすれば利用でき、指示に従って写真や位置情報を送ればトラブル内容や場所を正確・迅速に通報することができる。

【押しボタン式通報装置】

トンネル内には、50mおきに押しボタン式通報装置が設置されている。ランプが点くまでボタンを押すと自動的に火災が通報されるようになっている(イラスト=首都高速道路株式会社)

【非常電話】

200m間隔で設置している非常電話の受話器をとると、管制室に通報可能。通報場所を特定できるため、「押しボタン式通報装置」もしくは「非常電話」での通報を推奨している(イラスト=首都高速道路株式会社)

【携帯電話】

携帯電話からは「#9910」と発信し、自動音声ガイダンスに従い番号を押すと管制室の係員につなぐことが可能だが、車両火災などの緊急時は110番を推奨している。(イラスト=首都高速道路株式会社)

消火器や消火栓はトンネル内のどこに設置されている?

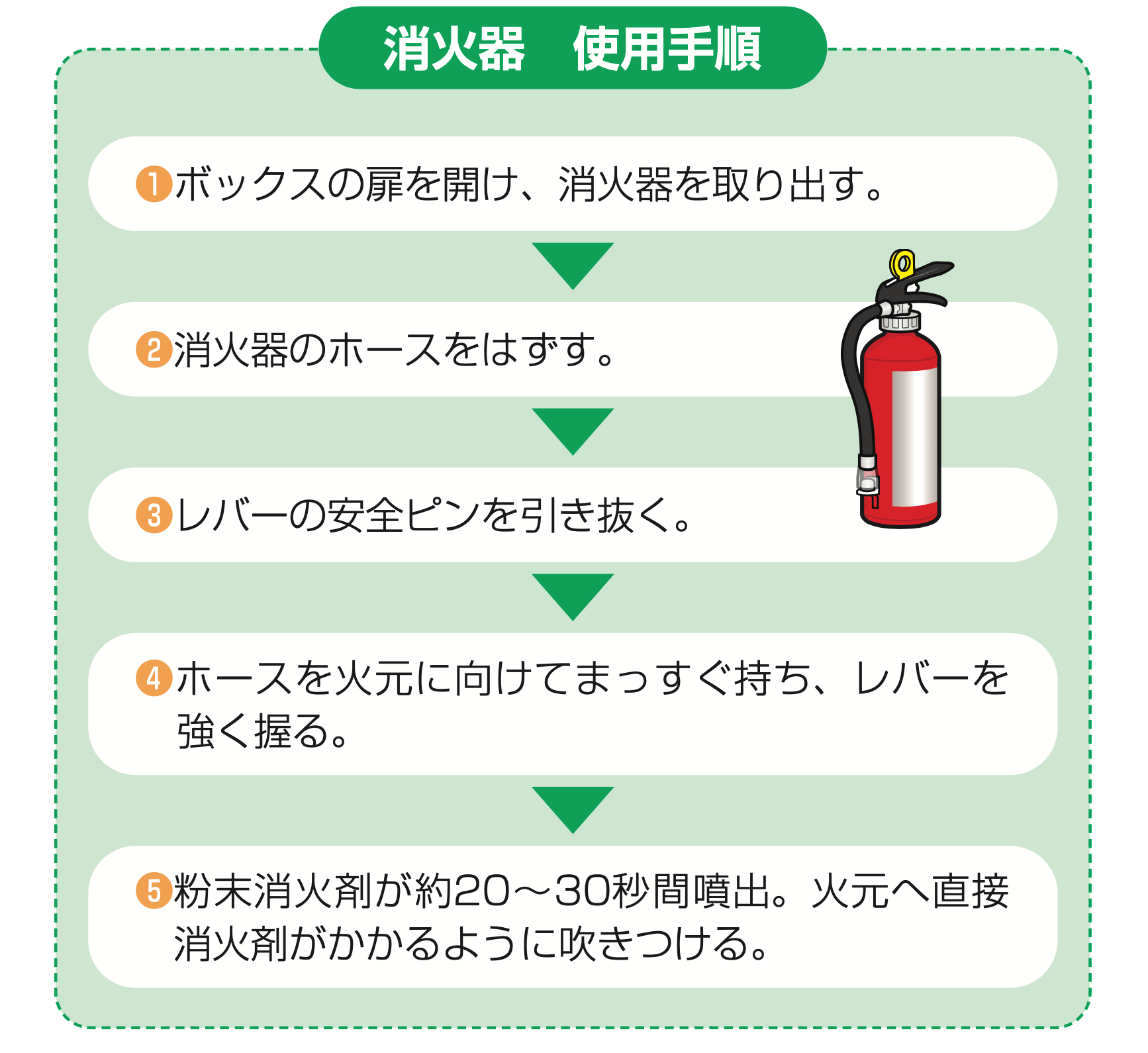

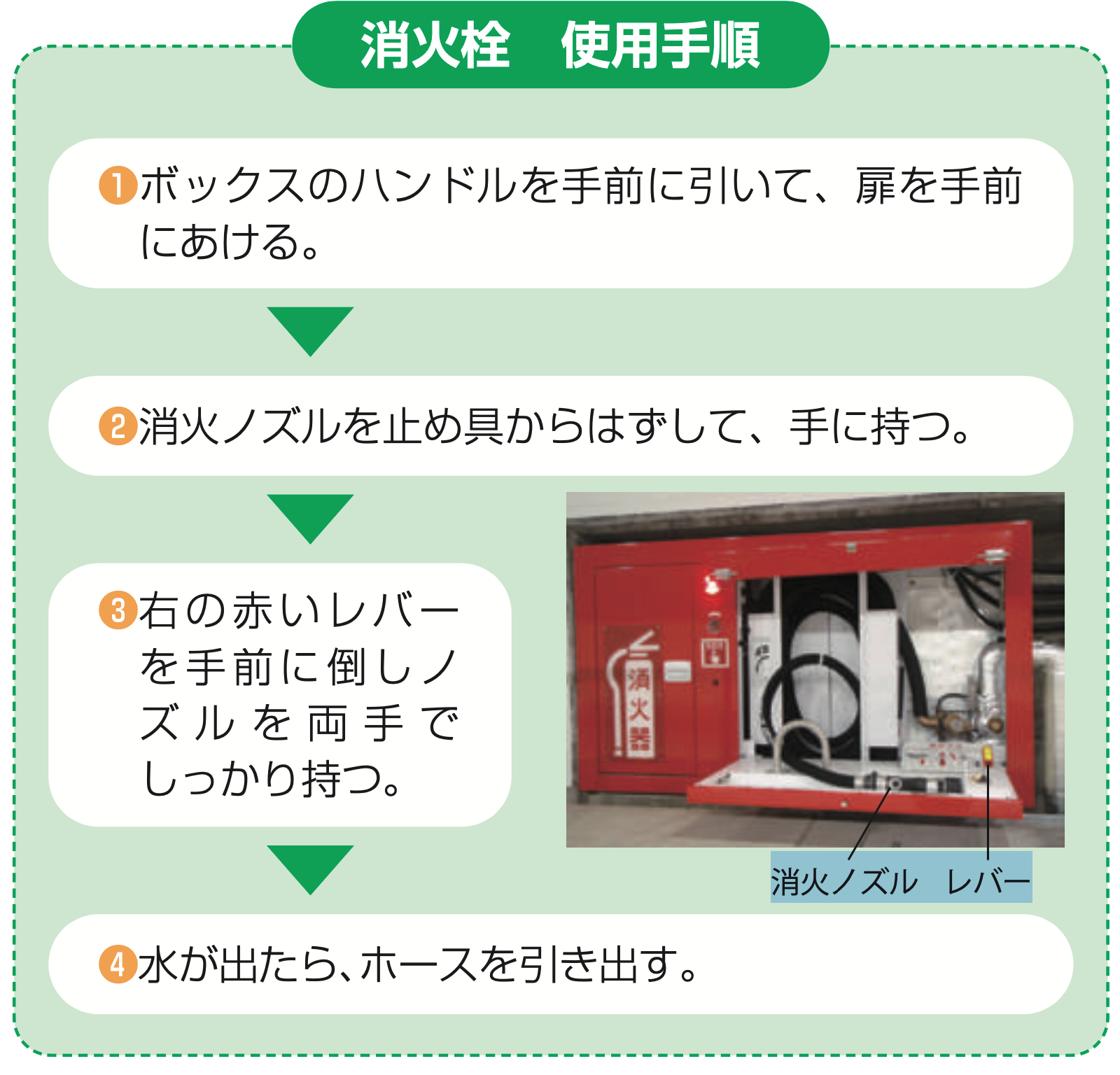

トンネル内の壁面には50m間隔で消火器もしくは消火栓が設置されている。ただし、あくまでも危険が及ばない状況で、初期消火が可能なケースに限り使用すること。

消火器の操作は、収納されている箱の扉を開けて消火器を取り出し、ホースを本体から外す。レバーに付いている安全ピンを引き抜いて、ホースの先を真っすぐ火元へと向け、レバーを強く握る。約20~30秒間噴出される粉状の消火剤が、火元に直接かかるように吹き付ける。完全に消えなければ再び燃え広がる危険性もあるので、その場合はすぐに避難すること。

消火栓の場合は収納庫のハンドルを手前に引いて扉を開け、内側に装着されている消火ノズルを外した後、右側にある赤いレバーを手前に倒してノズルを両手でしっかり保持。水が出てきたらそのままホースを引き出し火元に向けて水をかけ続ける。こちらも消火器同様、完全な鎮火が無理ならそのまま避難しよう。

消火器は50m間隔に2本ずつ設置されている。安全が確認でき、背丈を越えない程度の火災の場合は消火器または泡消火栓を使用。火の勢いが弱い初期段階で行うのが効果的

トンネルの中でもラジオが聞けるの?

トンネルには自動車火災やその他非常の際における危険防止と事故の拡大防止のため、トンネル内AMラジオ再放送設備および拡声放送設備が整備されている。トンネル内で火災が発生した際は、AMラジオで避難情報が放送されるので、その指示通り落ち着いて行動しよう。トンネル内AMラジオ再放送設備とは、AMラジオ放送の電波が到達しない長いトンネルなどでも、放送を再送信することによって聴取中の番組を中断しないようにするもの。

トンネル火災が発生した際は、AMラジオ放送の再送信を中断して避難に関する情報を提供してくれる。FMラジオ再放送設備についても順次拡大中

こんなとき、アナタはどうする?の記事一覧

後続車に「危険」を知らせるには、どうすればいい?

2025.04.07

事故を起こしてしまったら、どうすればいいの?

2025.03.07

高速道路を走行中に突然のトラブルで走行不能になったら、どうする?

2025.02.07

高速道路を走行中に突然の大雪で立ち往生が発生! こんなときどうすればいい!?

2025.01.07

駐車場にクルマがないっ!? クルマが盗まれたら、どうすればいいの?

2024.12.07

街中や高速道路であおり運転を受けたら、どうすればいいの!?

2024.11.07

南海トラフ地震に首都圏直下地震…運転中に大きな地震が起きたら、どうすればいいの!?

2024.10.07