クルマを運転中に故障や事故で緊急停止…!? 後続車に「危険」を知らせるにはどうする?

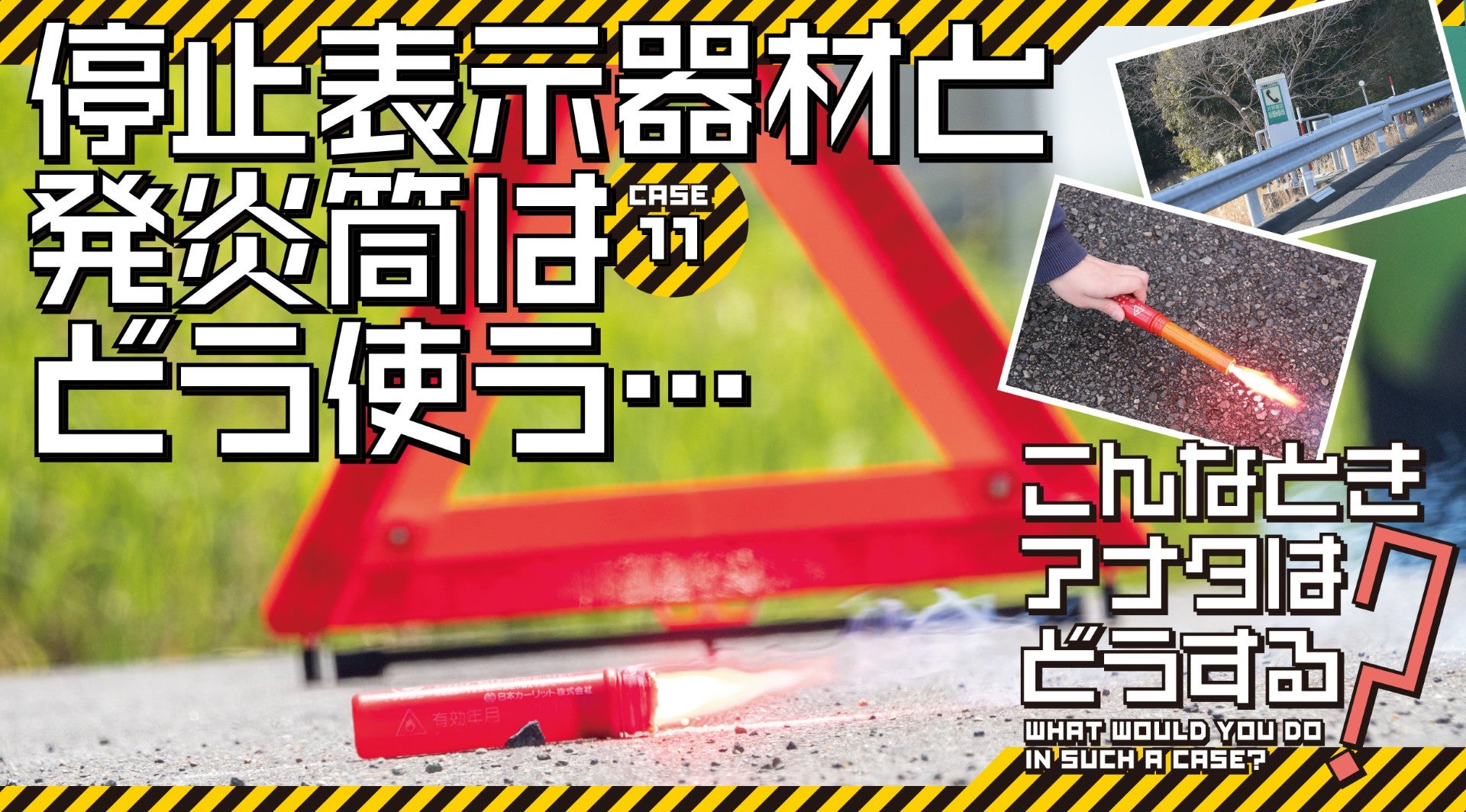

CASE11:停止表示器材(三角表示板)と発炎筒の正しい使い方高速走路を走行中に、路肩に止まったクルマが発炎筒をたき停止表示器材(三角表示板)を設置しているのを目にしたこともあるだろう。思わぬ故障や事故などでやむを得ず停止する場合は、二次災害を防止するために停止表示器材や発炎筒を使う必要がありますが、正しい使い方を知っていますか? どちらも正しく使用することで安全確保につながるため、詳しい設置方法などについて解説します。

3択クイズ!

高速道路上で故障してしまった場合、

停止表示器材の設置が義務になるのはどんなとき?

答えは次の3つのうちどれ?

(1)高速道路上で停止した場合は、すべてのケースで設置義務がある

(2)目視で確認するのが難しい夜間や悪天候時に限り、設置義務がある

(3)発炎筒を持っていない場合に限り、設置義務がある

-

正解は(1)

高速道路上で停止した場合は、すべてのケースで設置義務があります。

停止表示器材は、後続車に停車中の車両の存在をいち早く知らせ、追突事故を防ぐ重要な役割を持ちます。また、発炎筒は停止車両の存在を周囲に示すためのものです。高速道路では、停止表示器材の使用が道路交通法で義務付けられています。表示をしないと罰則があるので注意しましょう。

一般道では停止表示器材の設置義務はありませんが、安全確保のために設置することが推奨されます。特に夜間や悪天候時、見通しの悪い場所などでは、設置することで後続車に注意を促し、追突事故などを防ぐ効果があります。

停止表示器材の正しい設置方法を知っていますか?

クルマが動かなくなり高速道路の本線上や路肩などに停止したときは、発炎筒をたき、停止表示器材を車両の後方に設置して、後続車からの追突事故防止に努めなければなりません。

(1)ハザードランプを点灯して路肩に寄せる

クルマにトラブルが発生した際は、十分な幅がある路肩や非常駐車帯に寄せて停めます。道路交通法第75条の8にも、そのことが定められています。橋やトンネルなど、路肩が狭かったり、路肩がなかったりする場合は、可能な限り広い所まで自走しましょう。

故障や事故などでやむを得ず停止する場合は、ハザードランプを点灯させながら路肩や非常駐車帯に寄せて停車する

(2)同乗者をガードレールの外側などに避難させる

ハザードを点灯したからといって後続車の運転者が停止車両に気づいてくれるとは限りません。クルマを停車させたら、後方の安全確認をしっかり行った上で、同乗者をガードレールの外側に避難させましょう。

路肩や非常駐車帯に停車したら、後方から来るクルマに十分注意しながら同乗者をガードレールの外側へ避難させよう

(3)発炎筒をたき、停止表示器材を車両の後方に置く

停車していることを示すため、クルマの後方には停止表示器材を設置する必要があります(道路交通法第75条の11、道路交通法施行令第27条の6)。設置の目安としては、停止車両の後方50m以上離れた位置が望ましいとされています。発炎筒が燃焼している約5分間の間に停止表示器材の設置と避難を完了させましょう。停止表示器材の組み立て自体は比較的簡単ですが、万が一の際にスムーズに対応できるよう、事前に組み立てる練習をしておくと安心です。

停止表示器材は、高速道路でやむを得ず緊急停止する際、後方からの追突を防ぐために使用します。停止車両の50m以上後方に設置しよう

停止表示器材は、車載義務はないが表示義務はあるので注意!

停止表示器材の車載は義務ではありません。しかし、高速道路や自動車専用道路で車両を停止させる際には、停止表示器材を設置することが義務付けられています。緊急停止時には、後続車両から見える位置に停止表示器材を設置しなければなりません。この義務を怠った場合、「故障車両表示義務違反」となり、普通車の場合は6,000円の反則金が科せられ、1点の違反点数が加算されます。

ただし、罰則は高速道路で停車した際に停止表示器材を設置しなかった場合にのみ適用されるものなので、停止表示器材をクルマに積んでいないこと自体については適用されません。

停止表示器材を携行せずに高速道路を通行しても、道路上で停車しない限りは、違反に問われることはありませんが、必要となった際に設置をしなければ、故障車両表示義務違反となるため、クルマには常備しておこう

発炎筒の正しい使用方法を知っていますか?

発炎筒は炎の光によって周囲に危険を知らせるための装置で、正式には「自動車用緊急保安炎筒」と呼ばれます。発炎筒の装備義務については、道路運送車両の保安基準第43条の2により、「灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」と規定されています。

【発炎筒の使い方】

(1) ケースとキャップを握る

(2) 発炎筒のキャップをひねりながら抜く

(3) ケースにキャップの底栓を差し込む

(4) キャップを抜く

(5) すり薬でこすって着火する

(6) 素早く道路において安全な場所へ避難

クルマに発炎筒を装備していないとどうなるの?

道路運送車両の保安基準第43条の2において、クルマには発炎筒(非常信号用具)の装備が義務付けられています。発炎筒が備え付けられていないと車検に通りません。また、発炎筒の有効期限は、JIS(日本工業規格)で4年と定められています。有効期限が切れた発炎筒は性能が低下し、いざという時に正常に発火しない可能性があります。そのため、有効期限内に新しいものと交換することが推奨されます。安全のためにも、車検の有無に関わらず、有効期限内の発炎筒を装備しておくことが重要です。発炎筒の代わりに保安基準に適合したLEDの非常信号灯でも車検に対応できます。使用時の注意点として、発炎筒は火を使うため、燃料漏れなど火災の危険がある場面での使用は避けましょう。

いざというときに使用できるように、発炎筒の場所は確認しておきましょう。通常は助手席の足元に設置してあります

高速道路の緊急設備についても知っておこう!

高速道路には、緊急事態に対応するためのさまざまな緊急設備が設置されています。これらの設備を活用することで、高速道路上でのトラブルに適切に対応し、安全を確保することができます。

高速道路上で事故などの非常事態が発生した際、高速道路の管理者などに速やかに連絡できるよう、路側やトンネル内には非常用の電話機が設置されています。受話器を取ると、直接道路管制センターにつながり、通話することができます

【非常電話】

高速道路には約1kmごと(トンネル内は約200mごと)に非常電話が設置されています。事故や故障時に道路管制センターへ直接通報できるため、携帯電話の電波が届かない場所でも迅速な対応が可能です。

【非常駐車帯(待避所)】

高速道路には、故障車や緊急車両が一時的に停車できる非常駐車帯が一定間隔で設けられています。特にトンネル内では、約750mごとに設置されていることが多く、やむを得ず停止した際には必ず停止表示器材を使用して後続車へ注意を促してください。

【消火設備(消火器・泡消火設備)】

サービスエリア・パーキングエリアのほか、トンネル内の非常駐車帯には消火器が設置されています。大型トンネルには泡消火設備も備えられており、万が一の火災時に対応できます。

【非常用開口部(シェルター・非常口)】

長大トンネルでは、一定間隔で非常口が設けられており、避難時に利用できます。火災や重大事故が発生した際に、反対車線や避難通路へ移動するための重要な設備です。

【情報表示板(電光掲示板・ハイウェイラジオ)】

事故や故障車情報、渋滞情報などをリアルタイムで提供する電光掲示板が道路上に設置されています。また、「ハイウェイラジオ」では、走行中の車両に向けて最新の交通情報を発信しています。

こんなとき、アナタはどうする?の記事一覧

事故を起こしてしまったら、どうすればいいの?

2025.03.07

高速道路を走行中に突然のトラブルで走行不能になったら、どうする?

2025.02.07

高速道路を走行中に突然の大雪で立ち往生が発生! こんなときどうすればいい!?

2025.01.07

駐車場にクルマがないっ!? クルマが盗まれたら、どうすればいいの?

2024.12.07

街中や高速道路であおり運転を受けたら、どうすればいいの!?

2024.11.07

南海トラフ地震に首都圏直下地震…運転中に大きな地震が起きたら、どうすればいいの!?

2024.10.07

クルマを運転中に突然の集中豪雨で前も見えない! こんなとき、どうする?

2024.09.07