「不良のシンボル感がヤバかった…」鈴木おさむ氏と振り返る80’s大映ドラマ

ヒロインに次々と降りかかる試練や災難。 クサ〜いセリフまわしに、「えっ!? なんで?」となる急展開な物語。 この特集では、荒唐無稽(こうとうむけい)な作風で、80年代に日本のテレビ界を席巻し、視聴者から熱烈な支持を集めた「大映ドラマ」をクローズアップ。 前編に引き続き、放送作家・鈴木おさむさんとともに大映ドラマを振り返っていきます!

- 鈴木おさむ

すずき・おさむ 1972年生まれ。放送作家。多数の人気番組の企画・構成・演出を手がけるほか、エッセイ・小説や漫画原作、映画・ドラマの脚本の執筆、映画監督、ドラマ演出、ラジオパーソナリティ、舞台の作・演出など多岐にわたり活躍。

テレビドラマで初めてちゃんと泣いた、イソップの死

鈴木さんが『スチュワーデス物語』(TBS・1983年)の次にハマった大映ドラマは、『スクール・ウォーズ』(TBS・1984年)だった。

「当時、学校でうわさになっていました。『オレたちひょうきん族』(フジテレビ)のあとに、すごいおもしろいドラマをやっているぞ、と」

そのうわさを聞きつけた鈴木少年が、チャンネルを合わせてみると……。

写真提供:TBSテレビ「スクール・ウォーズ」

京都市立伏見工業高等学校ラグビー部と監督・山口良治をモデルに描いた小説『落ちこぼれ軍団の奇跡』(著・馬場信浩)をもとに制作された。監督の滝沢先生(山下真司)、ラグビー部員に札付きのワル・大木大助(松村雄基)や「悔しいです!」と一念発起する森田光男(宮田添男)、イソップ(高野浩和)らが登場。

「ラグビー部を主体にした学園ドラマなのに、とにかく不良ですよ。オープニングから窓を金属バットでバンバンたたき割って、カツアゲしたり、学校の中をバイクが走り回ったりで、なんじゃコレですよ。『ひょうきん族』からチャンネルを回したときのギャップがすごかった」

社会から見捨てられた札付きのワルたちが、滝沢先生(山下真司)のもとに集まり、困難を乗り越え、数年後には全国優勝を果たす軌跡に、視聴者は胸を熱くし、手に汗握って見入った。

「不良たちが滝沢先生とぶつかり合って、一人ずつ、めくれていって、変わっていくのがたまらなく快感で、おもしろかったですね。松村雄基さんが演じる“川浜一のワル”こと、大助の“こいつは絶対ヤバイぞ”っていう不良のシンボル感が半端なかった。『スクール・ウォーズ』は、滝沢先生が不良を更生させていくという、かたちを変えた“ヒーローもの”だと思うんです。

幼稚園のころは仮面ライダーやウルトラマンを観て育ち、小学校にあがると『8時だョ!全員集合』、そこから『オレたちひょうきん族』に移っていき、“大人が観ているものを観たい”願望の中に、『スクール・ウォーズ』というオトナなヒーローものが入ってきた。それはもう夢中で観ました。それと僕は、イソップの死が衝撃でした。仲間が死んでしまう悲しさ。ドラマを観て、初めてちゃんと泣いたのが『スクール・ウォーズ』でした」

イソップ亡き後の大事な一戦で、大助が試合前に「イソップはオレの後ろを走っている」と言ったシーンは、鈴木さんのような少年たちをはじめ視聴者の涙をそそった。

トップアイドルを起用した、不良モノとシンデレラストーリー

ここで、大映テレビが手がけたドラマの歴史をひもといてみよう。

1960年代に『人間の條件(じょうけん)』『図々しい奴』『赤いダイヤ』『ザ・ガードマン』(すべてTBS)を制作し、70年代は岡崎友紀と石立鉄男を主演に起用した『おくさまは18歳』(TBS)が大ヒット。

次いで、山口百恵が主演し、後に“赤いシリーズ”と呼ばれ人気を博した『赤い迷路』から始まる10作品を制作。

70年代後半から80年代には『噂の刑事トミーとマツ』『スチュワーデス物語』『不良少女とよばれて』『スクール・ウォーズ』『少女に何が起ったか』(すべてTBS)など、大映テレビはヒット作を次々と世に送り出した。

写真提供:TBSテレビ「少女に何が起ったか」

当時トップアイドルだった小泉今日子がヒロイン・雪を好演した『少女に何が起ったか』(TBS・1985年)。ヒロイン・雪が、母の死をきっかけに上京し、たびたび降りかかる試練やいじめに耐え抜き、亡き父の夢“一流ピアニスト・東 雪”になることを目指すストーリー。

諸説あるが、世間的にこれらのドラマが“大映ドラマ”と認識されるのは、大きな話題を集めた『スチュワーデス物語』からという見方が強い。

鈴木さんが考える“大映ドラマらしさ”とはどのようなものなのだろうか。

「熱いですよね、ムダに熱い。ロッカールームでビンタとか。ヒロインは出生に秘密を抱えていたり、ギターの弦が切れて目が見えなくなっちゃったり、次々と災難や試練が降りかかって、話の展開が突拍子もなく急展開で。突然、“なんか変なこと”が起こるんです。そういった意味では、ドラマ性が濃いのだけど、実録をベースにしている作品も多いから、強いリアリティが存在する。

それと、とにかく不良!です。不良たちが、回を追うごとに一人ずつめくれていって、更生していくサクセスストーリーです。大映ドラマのストーリー構成は、この不良モノと、“アイドル×ドラマ”というかたちで、ヒロインにアイドルを起用して、ヒロインが不遇やいじめに耐え抜き、幸せをつかみとるシンデレラストーリーの2つが背骨になっていました」

ドラマーなのに失明!? しかも仲間のギターの弦で?

『スクール・ウォーズ』の次に、鈴木さんがハマったのは『ポニーテールはふり向かない』(TBS・1985年)だった。

中学1年のころ、「バンドもの」というところに惹かれて観たのだそう。

大映ドラマの名脇役として出ずっぱりだった伊藤かずえが初主演を務めた『ポニーテールはふり向かない』は、主人公のミッキーこと麻生未記(みき)が挫折しながらも自らの手で道を切り開いていく物語。

「このドラマも、入り口は不良でした。ミッキーが家庭のいざこざから非行に走って、少年院に収容されるも、いろんな人との出会いのなかで更生していくという、いつもの感じで展開していくんだけど……終盤で、ミッキーの目が見えなくなっちゃうんですよ」

そうそう、突然起こった“あの”出来事……。とてもショッキングだったことを覚えている。

写真提供:TBSテレビ「ポニーテールはふり向かない」

ドラムのミッキー(伊藤かずえ)を中心に、キーボード・晃(あきら)(松村雄基)、ギター・邦男(鶴見辰吾)、サックス・航(わたる)(国広富之)、ベース・稔(坂上 忍)、ヴォーカル・克己(野々村真)たちがバンドを結成し、世界を目指す。

「ギターの弦がバーンって切れて、仲間をかばおうとしたミッキーの目に、弦がビシッっと入って、角膜を損傷してしまうという急展開。ドラマの中でいちばんの衝撃でした。ミッキーはバンドのドラマーなのに、失明!? えーーーっ、どうなっちゃうの!? しかも仲間が弾いていたギターで! 2週間後にはバンドのコンテストが控えているのに、もう、どうなっちゃうの! と、びっくりですよ。これが、突然“なんか変なことが起こる”ことの真骨頂です」

鈴木さんの考える“大映ドラマ”らしさ、つまり、鈴木さんが大映ドラマから得た“エキス”とは、話の展開が突拍子もなく急展開、そして突然、“なんか変なことが起こる”ということだったのだ。

大映テレビは『ポニーテールはふり向かない』のあと、『ヤヌスの鏡』(フジテレビ・1985年)、『花嫁衣裳は誰が着る』(フジテレビ・1986年)、『アリエスの乙女たち』(フジテレビ・1987年)、『プロゴルファー祈子(れいこ)』(フジテレビ・1987年)などを制作するが、バブル前夜のころには、世の中の“大映ドラマ熱”が下がり始め、『男女7人夏物語』(TBS・1986年)を皮切りに、『ラジオびんびん物語』(フジテレビ・1987年)や『君の瞳をタイホする!』(フジテレビ・1988年)といった、都会で生活する男女の恋愛やトレンドを描くドラマへと時代は移り変わっていった。

「80年代中盤からトレンディドラマが全盛になっていくのですが、そこまでの大映ドラマがあったからこそ、トレンディドラマが生まれたのではないかと僕は思います。大映ドラマが生まれた頃、日本は高度経済成長期で、不遇にめげず成功してのし上がっていったり、ド根性で勝ち上がっていったり、どうしようもない不良が目覚めて更生をしていくという、いわゆるサクセスストーリーを世の中が求めていました。それが、バブル時期に突入して、ムダな熱さや温度感といったものが格好悪くなり、大映ドラマ“っぽさ”みたいなものを削除していったのではないでしょうか」

放送作家・鈴木おさむさんと振り返る、懐かしの大映ドラマ。

いかがでしたでしょうか?

ドラマを作る側にいる鈴木さんと振り返ると、「そういうことだったのか!」という気づきがたくさんありました。

今もDVDやCS放送で作品を観ることができるので、ぜひチェックしてみてください。

あのころの記憶が、熱きドラマとともに、フツフツとよみがえってくるかもしれませんよ。

懐かしの「昭和カルチャー探検隊」の記事一覧

昭和アイス・スーパーカー自転車・懐かしのドライブインで巡る昭和カルチャー

2026.01.04

ダルマ、てんとう虫、ケンメリ、柿の種…ニックネームで呼ばれた懐かしのクルマたち

2023.04.06

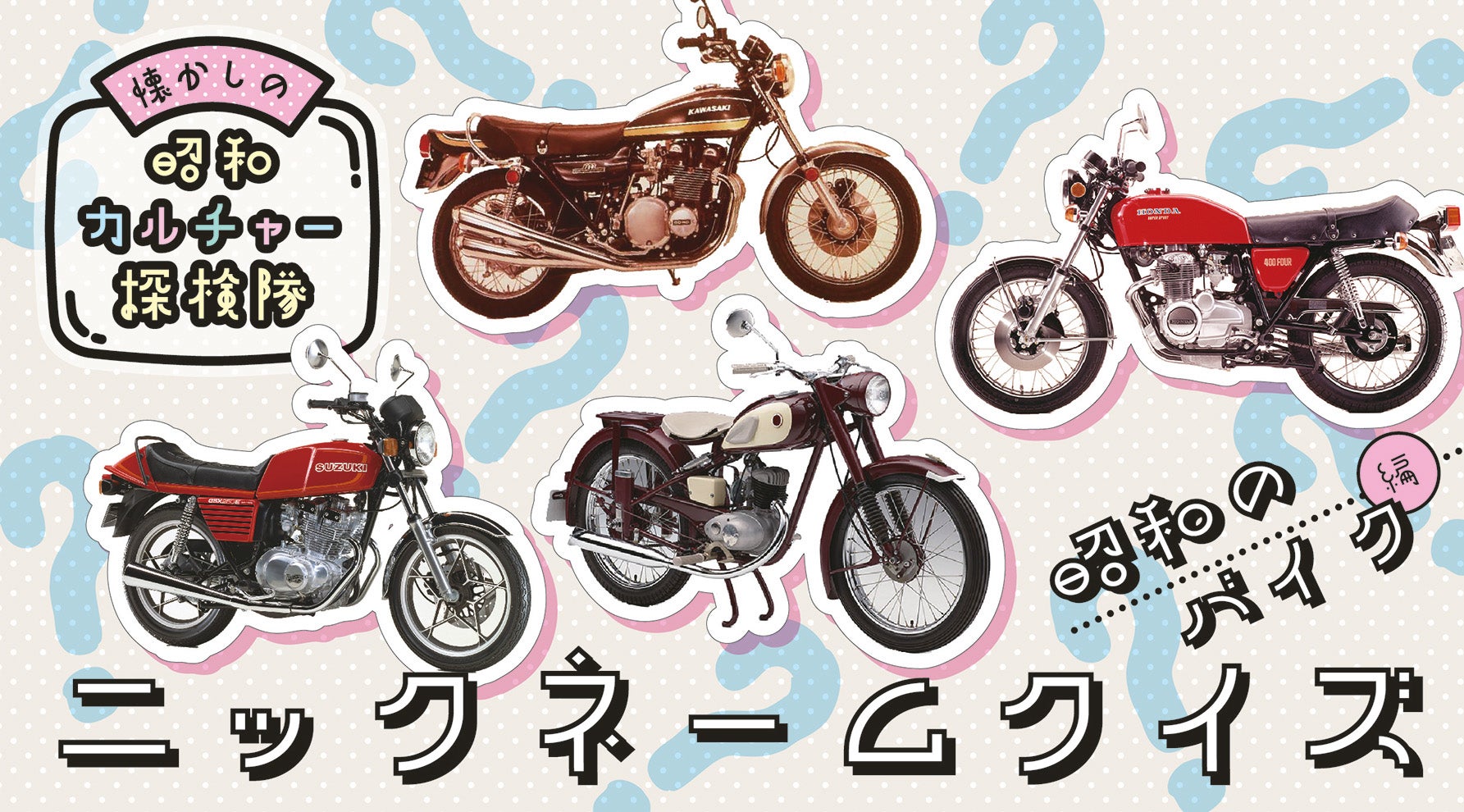

赤とんぼ、ゼッツー、ザリ、ヨンフォア…ニックネームで呼ばれたバイクたち

2023.04.06

熱海のレジェンド温泉旅館・竜宮閣に行ったら、湯気の向こうに竜宮城が見えた!?

2023.03.07

レトロな温泉を偏愛する“ひな研”が厳選! 昭和にどっぷりつかれる 全国“ひなびた温泉”8選

2023.03.06

バモスホンダ、フロンテクーペ、ミニカ、フェローMAX…オシャレでゼイタクな軽自動車現る

2023.02.07

スバル360、キャロル、N360…マイカーの夢をかなえた車たち

2023.02.06