スバル360、N360、大人気のパイクカーシリーズも! キャンバストップってどんなクルマ?

今ではあまり見なくなったかわいく開放的なクルマたち【前編】キャンバス生地を使ったルーフをオープンにすることで、ハードトップのような複雑な機構を必要とせず、重量も抑えて手軽に開放感が得られるキャンバストップ車。今となってはなかなか見かけることがなくなってしまったが、1980〜1990年代を中心に、多くのクルマにキャンバストップが採用されていた。その懐かしのクルマたちを振り返ってみよう。

- 大衆的なコンパクトカーや軽自動車に多かったキャンバストップの魅力

- 後席までも開放感たっぷり! 大衆車のキャンバストップ

ホンダ・N360 - ワイドな開口面積が自慢! 2色のトップカラーを設定

日産マーチ キャンバストップ - キャンバストップが特徴的だった、日産パイクカーの大攻勢

日産フィガロ - キャンバストップが大人気だったパイクカーシリーズのパイオニア

日産Be-1 - 冒険心をくすぐるスタイルにマッチしていた? 総受注台数の6割がキャンバストップ

日産パオ - 商用なのにキャンバストップが選べた、カタツムリ型の個性的なクルマ

日産エスカルゴ - 独自発想の車体構造を生かしたミニマムサイズの4シーターオープン

スバル360コンバーチブル&360コマーシャル

大衆的なコンパクトカーや軽自動車に多かったキャンバストップの魅力

サンルーフを大きく上回る開放感がキャンバストップのアピールポイント。写真の2代目マツダ・デミオの場合、長さ727mm、幅636mmという開口面積を備えていた

ルーフパネルの一部分をカットして開閉機構を持たせることで、車内に外光を取り入れたり、換気したりするための装備としておなじみのサンルーフ(※)。それに近いものですが、ルーフパネルの大半を帆布やビニールレザーなどの生地とすることで、開口面積をより拡大させたものを総称してキャンバストップと呼んでいます。

その起源は古く、ヨーロッパでは1930年代頃からフィアット500トポリーノAやシトロエン2CVの他、キャンバス生地の開閉式トップを備えたさまざまなモデルが作られていました。もっとも、これらのクルマは見た目こそ現代のキャンバストップ車との近似が感じられるものの、そこには「オープンカー的な爽快さ」というエンタメ性の前に、金属物資の節約や軽量化、車内にこもるエンジンからの騒音の排出といった、クルマの根幹に関わる事情も見え隠れしていました。

現行の国産車において、キャンバストップ車が姿を消してしまった理由は定かではありませんが、考えられるとすればセキュリティ面や雨漏りなどのトラブルへの不安、キャンバス化するためのコスト増に加え、開口範囲が後部座席付近まで伸びたガラス製ルーフの出現も理由のひとつかもしれません。

とはいえ、キャンバストップのどこかクラシカルな雰囲気とアクティブな遊び心を感じさせる佇まいは、改めて見直しても魅力的。個性の多様化が進むなか、今後どこかのメーカーからキャンバストップを備えたクルマが登場する可能性は、ゼロではないと思います。

(※)スライディングルーフ、ムーンルーフ等、メーカーにより呼称が異なる場合があります。

こちらもマツダ・デミオのキャンバストップ。全開時に後方に重なるように折り畳まれるトップ生地部分は、スタイル上のアクセントにもなっていた。

後席までも開放感たっぷり! 大衆車のキャンバストップ

ホンダ・N360

1968年に追加設定されたN360 サンルーフ。屋根の幅ギリギリまで広がるキャバストップで、後席上部まで開放感を味わえた

ホンダ・N360は、FF方式を採用することにより、車室を広くとり、大人4人がゆったりくつろげる軽自動車として1967年に登場。翌年にラインアップ強化のため追加されたサンルーフは、ホンダS800と同じ耐久性のある高級レザーを採用した、いわゆるキャンバストップ車。

国産では初めてスライド式の開閉機構を採用し、開口寸法は710×705mmと、ほぼ屋根いっぱいが開く。全閉全開だけではなく、どの位置でもロックできるというのも魅力的だった。

ワイドな開口面積が自慢! 2色のトップカラーを設定

日産マーチ キャンバストップ

ルーフパネルのほぼ全面をキャンバス化。先端部分には車内への風の巻き込みを低減させるディフレクターを備えていた

5ドア車の設定もあった初代マーチだが、キャンバストップは3ドア車のみ。マーチのラインナップの中では、ターボモデルに次いで高価なグレードだった

1987年8月のマイナーチェンジで、3ドアモデルをベースに追加されたキャンバストップ。開閉操作は電動式で、スイッチをワンタッチするだけで全開できる便利な機能も備えられていた。トップカラーは標準のブラックとメーカーオプション扱いでベージュの2色が用意され、ボディカラーとの自由な組み合わせを可能としたほか、シート表皮にも専用のジャージ生地を採用するなど、ベーシックカークラスらしからぬ充実した内容となっていた。

キャンバストップが特徴的だった、日産パイクカーの大攻勢

日産フィガロ

日産のパイクカーシリーズの中でも一番の人気をほこったフィガロ。発売から30年経った今でも中古車市場で人気のモデル

個性あふれるスタイルや手の込んだ造形のインテリアなど、コンセプトカーがそのまま市販されたかのようなインパクトで話題を集めたのが、日産パイクカーシリーズ。同社の資料によると「パイク」とは「槍の先」という意味で、少量限定生産車ならではの「尖った」性格のクルマを表していた。

第1弾となったのは1987年に発売されたBe-1。以後、パオ、エスカルゴ、フィガロと続き、中でもフィガロは海外の自動車ファンからも高い人気を得ていることは有名な話。そして、これら一連のモデルに共通して取り入れられていた装備がキャンバストップ(※)。

フィガロは手動でトランク内に折り畳む方式だったが、それ以外のクルマはいずれも電動開閉式で、ファニーなキャラクターを引き立てる上で大きな効果を発揮していた。

(※)フィガロはキャンバストップのみの設定だったが、その他のモデルについては開閉機構を持たないノーマルルーフも選択することができた。

キャンバストップが大人気だったパイクカーシリーズのパイオニア

日産Be-1

デザインのテーマは「ノスタルジックモダン」。文具やミニカー、カジュアルウエアなど関連グッズも多数作られた

ベースは初代マーチ。ユーモラスなスタイルは女性にも好評だったが、パワーアシストの付かないステアリングなど、スパルタンな一面も備えていた

1985年に開催された第26回東京モーターショーに参考出品された時点から大きな話題に。当初メーカーでは、限定生産台数の1万台を2年かけて販売する計画を立てていたが、予約開始から2週間で6,000台を受注し、2か月後には完売(予約締切)と、まさに衝撃的なデビューを飾ったBe-1。

開発テーマは「ここちよさ優先のナチュラルカー」。受注した1万台のうち約40%がキャンバストップ車という結果について、メーカーでは「想定を上回る比率」との分析がなされていた。

冒険心をくすぐるスタイルにマッチしていた? 総受注台数の6割がキャンバストップ

日産パオ

Be-1から4年後に登場したパオ。車体のベースはBe-1と同じ初代マーチ。ボンネットやドアの補強リブの他、ドアのヒンジやビスなどをあえて露出させたデザインが秀逸

価格はノーマルルーフに対し、10万円高という設定だったが、受注比率においてスチール製のノーマルルーフを上回る台数を集めたキャンバストップ仕様

パイクカーシリーズの第2弾として1989年に発売されたパオ。1万台の限定枠に予約が殺到した結果、多くの人が涙をのんだBe-1の前例に学び、販売形態として3か月の予約期間を設け、そこで申し込んだ方すべてにクルマが行き渡るという、期間限定方式を採用。結果、5万1000台以上の受注が入り、さらにBe-1の比率を上回る約60%がキャンバストップ車となっていた。

剥き出しの鉄板の風合いを生かし、あえて「道具感」を演出したインテリアや、パワーステアリングが全車に標準装備されたこともトピックスのひとつ。

商用なのにキャンバストップが選べた、カタツムリ型の個性的なクルマ

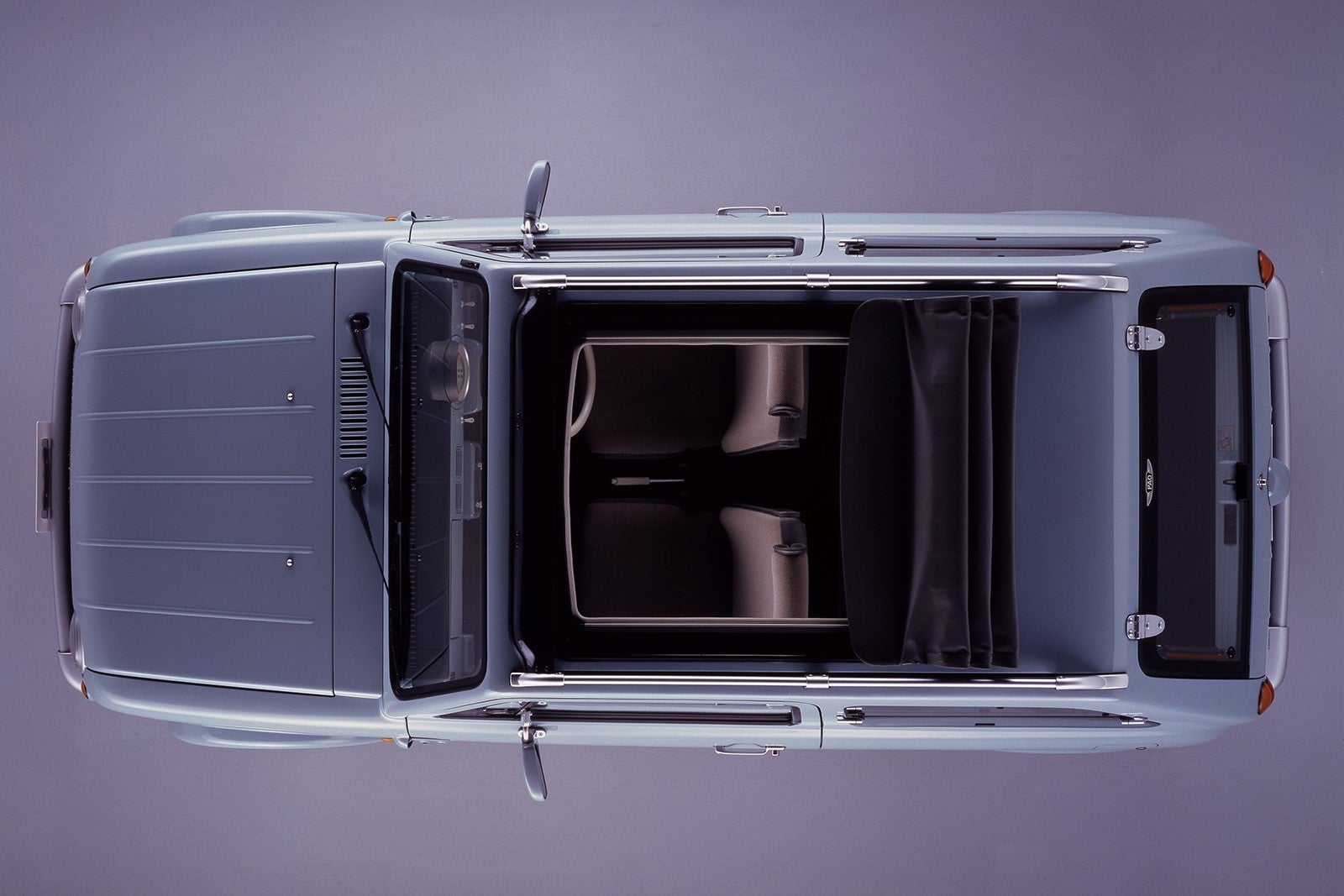

日産エスカルゴ

丸みを帯びたキャビンやボンネットラインから飛び出した丸形ヘッドライトなど、カタツムリらしさへの徹底したこだわりが感じられるデザインが斬新

エスカルゴ(カタツムリ)とカーゴ(貨物)を合わせたネーミングのセンスは拍手モノ。フラットな側面部には社名やロゴなどを自由に入れることもできた

パオと同時期に発売されたエスカルゴ。一般ユーザー向けのみならず、商用車の分野にまで「何か面白い刺激を」というチャレンジを試みた、当時の開発陣の目の付けどころは見事というほかない。

しかも単なるウケ狙いではなく、立ったままの姿勢で出入りできる1230mmの荷室高や左右どちらからも乗り降りがしやすいベンチシート、最小回転半径4.7mの小回り性能など、実際の仕事車としての使い勝手についても十分に考え抜かれていた。キャンバストップは標準ルーフに対し11万円高。フロント側からは電動で、後方からも手動で開けることができた。

独自発想の車体構造を生かしたミニマムサイズの4シーターオープン

スバル360コンバーチブル&360コマーシャル

全長2.9mの中に4名分の乗車空間が確保されていたスバル360コンバーチブル。多少の窮屈さはあったかもしれないが、写真を見ているとなぜか楽しそうな雰囲気が伝わってくる

当時の通産省によるマイカーの普及促進政策に応えるべく、1958年に発売されたスバル360。その翌年に追加されたのが写真のコンバーチブルモデル。キャンバストップとはまたちょっと違うが、モノコック構造の車体に樹脂製ルーフというベース車の特性を生かし、ルーフ部分がそっくり巻き取り式のビニール製に変更されていた。

後部が荷室のコマーシャルもオープン式のトップではあったが、その名称からもわかる通り、こちらは商用バンとしての需要を狙ったもので、開閉できるのはルーフの後半部分のみ。乗車定員も2名となっていた。

コマーシャルの場合、巻取り式トップはリアゲートの役割を果たし、荷物の出し入れを容易にするためにリアウインドウ部分も外側へ倒すことができた

「今ではあまり見なくなったかわいく開放的なクルマたち」の前編をお送りしました。ホンダ・N360は今から50年以上も前のクルマですが、その頃からキャンバストップという、クルマやドライブを楽しむための機能が生まれていたことは驚きですよね。後編ではさらにさまざまなキャンバストップ車をピックアップしていきます。

高橋陽介

たかはし・ようすけ 幼少期からのクルマ好きが高じ、九州ローカルの自動車雑誌出版社の編集を経てフリーランスに。雑誌やウェブを中心に、4輪・2輪関連の記事を執筆中。クルマにまつわる映画にも目がない。自身の愛車遍歴はもっぱらマニュアルのスポーツカーだが、後輪駆動とアナログメーターが必須条件のため、購入候補車が年々減っていくのが悩みとなっている様子。

特集の記事一覧

自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏

2026.01.09

第10回日本カー・オブ・ザ・イヤー。1989年はトヨタ・セルシオを筆頭に高級車の黄金期

2026.01.06

旧車レンタカー・オブ・ザ・イヤー 2025に輝いた一台は?

2026.01.04

昭和・平成を駆け抜けた旧車オーナー珠玉の物語集

2026.01.03

あなたはいくつ知ってる? クルマの謎の穴クイズ!

2026.01.03

東名・新東名クイズトリビア100本ノック【その4 道路構造編・25問】

2026.01.02

ガンダム級に驚く特車図鑑セレクション

2026.01.02