1970~1980年代プレイバックJAF Mate① 100万人をつなぐ雑誌の誕生

JAF Mateを振り返る「JAF Mate」は、前身の「JAFニュース」から数えると今年で60年、「JAF Mate」に改題してから45年という節目を迎えます。2022年は、そのWeb版にあたる「JAF Mate Online」がお目見えしました。そんなJAF Mateの歴史を3回にわたって振り返り、当時の車社会に思いを馳せます。 今回はその第一歩、バブルの頂点に向かって進んでいく1970年代から80年代を振り返ります。

1990年代の振り返り記事はこちら

2000年代の振り返り記事はこちら

JAFニュースからJAF MATEへ

JAFニュース創刊号

JAF MATE第1号表紙

JAFが発足したのは1963年のことです。その前年に「JAFニュース」がスタート。最初はB4二つ折り4ページの冊子ともいえないものでした。これが「JAF MATE」の前身です。

「JAF MATE」に誌名が変わったのは1977年9月号。15年目のリニューアルです。この年、JAFの会員数が100万人を突破しました。当時のJAF会長・高橋幹夫氏は、MATE(仲間)という誌名の採用について、「タテ型の行政主導」を脱して、「ユーザーの間に何らかの意味で横につながる仲間意識が生まれる必要がある」と述べ、「開かれたJAF」の実現のため会員の積極的な誌面への参加を促しています。

読者参加と海外への関心

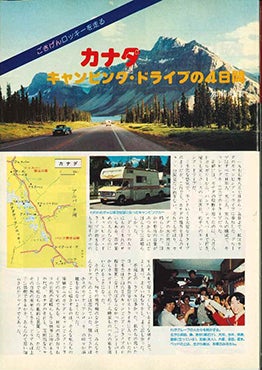

1978年1・2月号

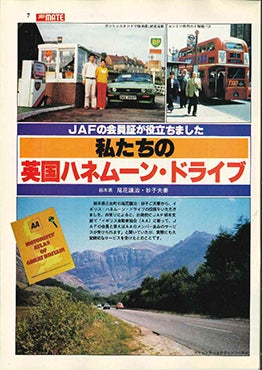

1980年9月号

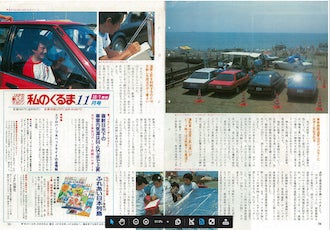

メイトという新名称ゆえか読者参加型の記事が増え、70年代終盤から「JAF MATE」で目立つのが巻頭カラーページの「海外ドライブ」のレポート。これが皆、読者の投稿なのです。いくつかピックアップしてみましょう。

「ごきげんロッキーを走る カナダ・キャンピング・ドライブの4日間」(1978年1・2月号)

「ヨーロッパ33日間レンタカードライブ」(1979年1・2月号)

「親子5人でスカンジナビアのオートキャンプ」(1979年4月号)

「私たちの英国ハネムーン・ドライブ」(1980年9月号)

「たったひとり 主婦のオーストラリア1周ドライブ」(1981年3月号)

なぜこの時期に海外ドライブの記事が増えたのか? そこには、まだ海外旅行が団体によるツアーが多い時代にあって、日本人の海外ドライブ旅行を紹介することで個人旅行の楽しさや海外の魅力を伝えたい、という思いがありました。

特に1982年から84年は、ほぼ毎号海外ネタが掲載されています。欧米だけでなく、南アフリカ、インド・ネパール、ニュージーランドなど、皆さん世界の隅々まで走っているようです。誰かのドライブルポが掲載されると、触発されて我も我もと投稿が届いたとのこと。編集部はネタには困らなかったようです。

しかし、海外ドライブルポは87年になると激減します。この頃から、海外への関心は交通問題や街づくりに移っていきました。いずれにしても、海外に対する関心は非常に高く、「JAF MATE」を国際的な雰囲気に仕立てています。

さまざまな企画で会員が本名・顔写真付きで登場しており、会員参加はかなり実現されています。さらに、「LETTERS TO JAF」というコーナーが毎号3~4ページあり、単なるおたよりではなく、運転マナーや交通ルールなどについて意見・提案が寄せられました。なかには、「JAF MATE」の編集方針が間違っているという長い手紙もあり、編集長が回答を載せていたことも。闊達(かったつ)な雰囲気が感じられます。

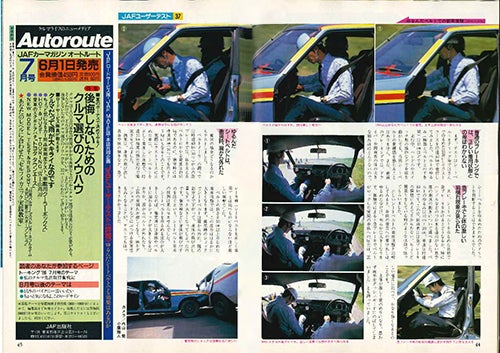

JAFユーザーテスト

1983年10月号

1983年4月号

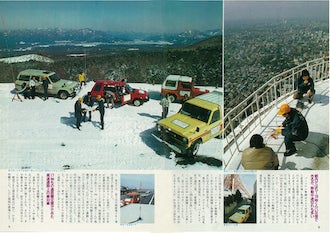

「JAF MATE」で最も長く続いている連載が「JAFユーザーテスト」です。2022年2・3月号で320回になります。第1回は1983年1月号の「バッテリーの始動能力テスト」ですから、ほぼ40年前。ユーザーテストは、車がユーザーフレンドリーであるべき、安全を確保すべきという当時の潮流があったことから、車の使い方についてテストができればという思いから始まりました。車の装備を誤って使うとどうなるのか、新しい安全装備がどのような働きをするのかを実際の車を使ってテストし、注意を呼びかけています。

以下に80年代のユーザーテストの一部を紹介します。

「富士山と東京タワー 100㎞の交信成功」(1983年4月号)

「これだけ熱くなる 炎天駐車時の車内温度」(1983年10月号)

「水深60㎝、クルマは走り続けられるか」(1984年8月号)

「シートベルトの効果 正しい着け方をしないと逆効果」(1985年6月号)

「チャイルドシートは幼児を守れるか」(1985年7月号)

「落雷――その時 車は、人は」(1989年11月号)

「アンチロックブレーキの働きぶりを探る」(1989年12月号)

テストにはその時その時の社会的な関心事が反映されています。「車内温度」のテストはその後、乳幼児を車内に残したまま買い物やパチンコに行ったため、子供が熱中症で亡くなったという事案を受けて何度か行われました。また、春や秋の涼しい季節でも車内の温度は高くなることが証明されました。

「水深60㎝」は、82年に長崎県を襲った死者・行方不明者約300名の集中豪雨を受けてのテスト。この災害では、車内にとどまったために車ごと流され亡くなる人もありました。

「落雷」では、クルマに人工的に雷を落とし、車内の乗員に影響がないことを確かめました。クルマの横にマネキンを立てたところ、雷はマネキンに落ちたので、雷鳴時はクルマから出ないことが大事だとわかりました。

また、この時代にはクルマの安全装備の充実が始まり、それらを正しく理解し、正しく使うことの啓蒙(けいもう)に力を注ぎました。シートベルト、チャイルドシート、ABSなどは、切り口を変えて何度もテストしています。

配達革命の時代

1982年3月号

1989年6月号

「『1キロ50億円』超高値の高速道路建設費の意味」(1980年9月号)

「高速道路の料金は公平に!」(1982年3月号)

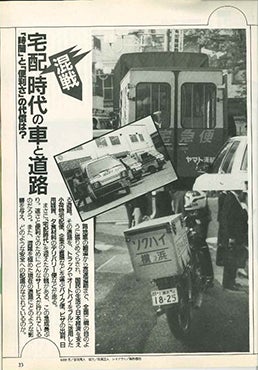

「人気急上昇 宅配便の上手な使い方」(1983年3月号)

「帰省、お盆休みのドライブに役立つ 4大ハイウェイの渋滞情報」(1983年7月号)

「高速道路の通行料に関しJAFが要望書を提出 重量車に対し乗用車の料金は高すぎる」(1988年9月)

「宅配混戦時代の車と道路 『時間』と『便利さ』の代償は?」(1989年6月号)

1980年代に基本的な高速道路網が完成。それにより、トラック輸送がますます発達し、宅配便が普及します。郵便局か鉄道(チッキ)で送るしかなかった荷物が、簡単にかつ到着日がはっきりしたかたちで(通常翌日)送れるようになりました。

以前からあった赤帽や宅配便だけでなく、新たにピザの宅配、書類を届けるバイク便なども登場し、「配達革命」が起こっていたのです。

一方で、トラックなどの重量車の高速料金に比べて乗用車の料金が割高だという不満がユーザーの間にあり、JAFが建設省・運輸省・日本道路公団などに要望書を出すに至りました。大型車が道路を損傷させた補修費を、結果的に乗用車ユーザーに負担させているという実態があり、また運送事業者などには大幅な割引制度があることが不公平感を助長しました。

とはいえ、トラックが安い料金で走れるからこそ安い料金の宅配便が実現しているので、あちらを立てればこちらが立たず、今も続く頭の痛い問題です。

AT車の暴走問題

1982年8月号

1988年8月号

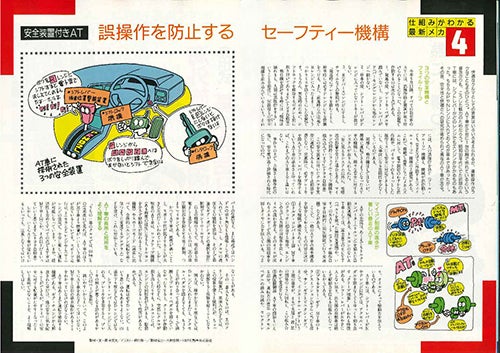

1980年代半ばにマニュアル(MT)車とオートマチック(AT)車の比率が50対50になりました。現在はAT車が99%ですから、ちょうどこの頃が逆転しはじめた時期で、JAF MATEにもAT車関連の記事が多く出てきます。主なものを挙げます。

「AT車のドライブテク」(1982年8月号)

「AT車の急発進事故を防ぐ」(1984年3月号)

「急発進時、AT車は止まらないか」(1987年9月号)

「安全装置付きAT 誤操作を防止するセーフティー機構」(1988年8月号)

「AT車に共通の欠陥なし――運輸省が最終報告発表」(1989年7月号)

1986年にAT車の暴走で3人が死亡、5人が重軽傷を負うという事故があり、AT車の暴走が一気に社会問題化。ペダルの踏み間違いではなく車両側の構造的な欠陥で急発進・急加速が起きるとする声もありましたが確認されず、88年新型車から安全機構を標準装備することで一応の決着をみました。

この安全機構とは、①ブレーキを踏んでいないとPからシフトレバーが動かせない、②シフトをRに入れると電子音が鳴る、③シフトをPにしないとキーが抜けない、というものでした。

「JAF MATE」では、事故を起こさないための運転操作に主眼を置いた記事を作っていますが、30年以上たった今でもAT車暴走事故が頻発していることは残念なことです。

車計簿ってナニ?

1983年12月号

1980年代の「JAF MATE」を見ていると、「車計簿」という言葉を見かけます。90年代にも何回か目にした記憶はありますが、当時その意味はよくわかりませんでした。今思えば「車の家計簿」からの造語のようです。「カー計簿」でもよかったのでは……?

「クルマ増税に怒ってるんだゾ! 車計簿はクルマ税で大赤字」(1983年12月号)

「読者の車計簿公開 税圧にユーザーの不満噴出」(1985年10月号)

「読者の車計簿発表 年間の平均維持費は35万4600円」(1987年10月号)

「車計簿のススメ」(1988年1・2月号)

ガソリン代、整備費、保険料、税金、通行料、駐車料など、クルマを維持するには相当なコストがかかります。車計簿は、これらをきちんと帳簿につけ管理することによって、何にいくらかかっているかを認識し、節約できるところを探すことが目的です。

記事を見ると、維持費に占める税金の割合が20%を超えており、これがユーザーの不満と怒りのもととなっているようです。

当時の車計簿はほぼ手書きだったと思われますが、現在ではパソコンやスマホのアプリもあるので、一度トライしてみてはいかがでしょう。

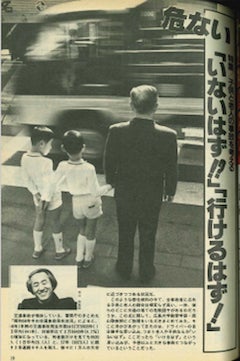

交通安全

1984年4月号

1986年6月号

交通安全の推進はJAFの基本的な指針のひとつです。とくにシートベルト着用推進に関しては、たびたびキャンペーンを行っています。着用率の調査は、「JAF MATE」誌上で確認できる限りでは1978年から行っています。この年の調査では、ドライバーの着用率は15.5%、助手席は13.0%でした。2020年の結果(運転席99.0%、助手席96.5%)と比べると、隔世の感がありますね。

「交通事故死者数10年目の逆転」(1981年3月号)

「ナンセンス! 高校での三ない運動」(1981年4月号)

「子供と老人の事故を考える」(1984年4月号)

「死者総数は3年ぶりに減少」(1985年4月号)

「道路交通法一部改正案 シートベルトの着用義務」(1985年5月号)

「ゆるめたシートベルトは衝突時でも安全か」(1986年6月号)

「1982年 交通事故で3兆円が失われた」(1986年9月号)

「シートベルトを補完する安全装置 エアバッグ」(1987年9月号)

1980年代には高校生によるバイク事故が頻発しました。これに対し、全国高等学校PTA連合会が「免許を取らせない」「乗せない」「買わせない」ことを推進する運動を開始。これが「三ない運動」で、反対意見も多く、当時大きな話題になりました。

シートベルトは1985年に高速道路での着用が義務化され、翌86年に一般道でも義務化されました。また、「JAF MATE」でエアバッグが最初に大きく取り上げられたのは87年9月号でした。

バブルの香り

1986年から91年にかけて、日本はバブル景気に沸いていました。地価が高騰し、人々の収入も増え生活も派手になっていきました。しかし、そういう目で「JAF MATE」を見ると、記事にはバブリーなところがまったくありません。80年代終盤には、記事内にマンガ的イラストが多用され、柔らかい印象のものも出てきましたが、相変わらず堅い内容です。

一方、相当柔らかかったのが広告です。80年代半ば頃から広告に「水着姿の女性」や「超ミニスカートの女性」が目立って登場してきます。オーディオや車用品の広告にビキニの女性は関係ないと思いますが、当時は誰も疑問に思わなかったのでしょう。果ては銀行の広告でも若い女性がジャンプしています。記事の堅さと好対照をなしています。

しかし、「JAF MATE」にバブルはなかったのかといえば、そうでもなさそうです。現在のMATEと比べると、広告の量が格段に多いのです。企業の出稿意欲は相当高かったようで、これがMATEのバブルだったのでしょう。

特集の記事一覧

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12

自動車整備技術で日本一に挑む! 自動車整備技能競技大会の舞台裏

2026.01.09