コンフォートタイヤとスポーツタイヤに使われる技術の違いって何?

誰でもわかるタイヤの技術 選ぶ前に知っておきたいタイヤの種類とその進化【前編】車と道路との接点となるタイヤは、言うまでもなく、車を安全に走らせる上でとても重要なパーツのひとつ。自分の靴を想像してみてください。履きすぎて靴底がツルツルになったスニーカーでは雨の日のお出かけが怖いですよね。長距離を歩かなければいけないときに底の硬い靴では、足に負担がかかりますよね。タイヤもそう。選び方や交換時期を間違えると、不安なドライブへとつながってしまうのです。

ぱっと見ただけでは全部同じに見えるタイヤですが、表面のパターンや溝のデザイン、ゴム以外の素材の配合量などにより、それぞれ用途が変わってきます。この奥深きタイヤの世界にまつわるクイズを交えながら、タイヤの種類別に使われている技術をわかりやすく解説します。

Q1:世界で初めて「空気入りタイヤ」が作られたのは何年?

- ①1800年

- ②1888年

- ③1918年

-

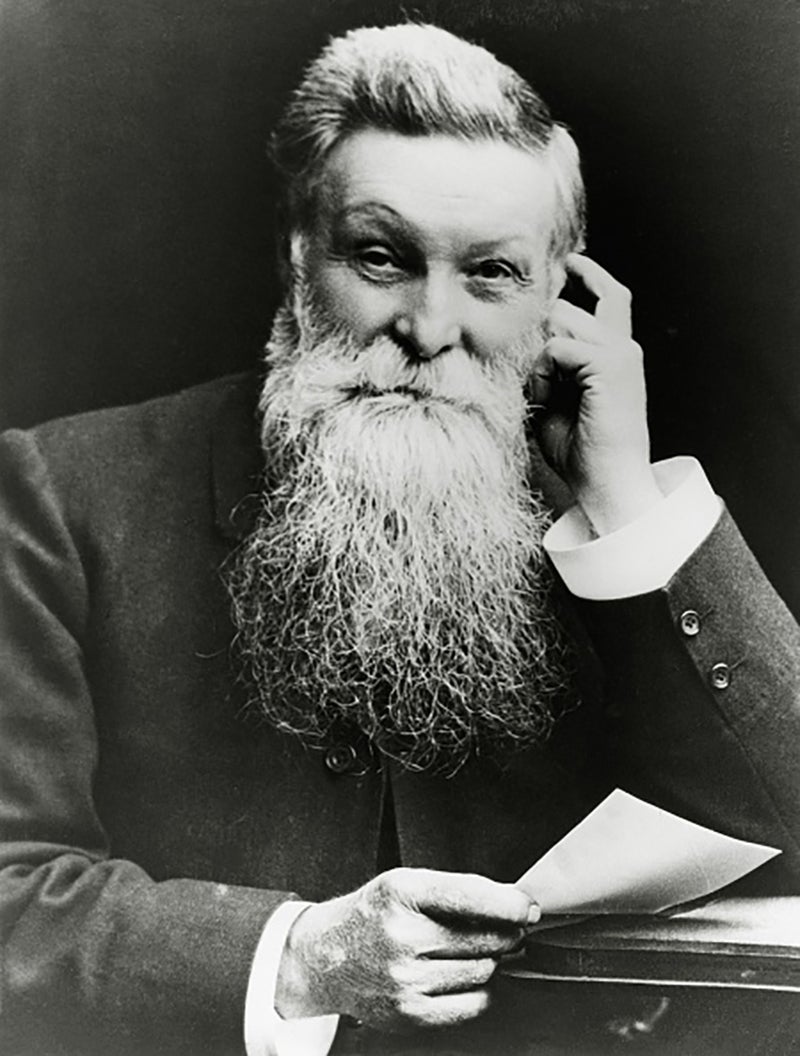

②1888年

1888年、ダンロップの創業者であるイギリスのジョン・ボイド・ダンロップ氏が息子の自転車のために世界で初めて空気入りタイヤを実用化した。

人類最初の空気入りタイヤはダンロップ氏の息子の自転車?

まずはタイヤ誕生の歴史を簡単に紹介しよう。JATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)の資料によると、タイヤらしい存在が確認されているのは5,000年前とのことだが、現在のタイヤの祖と言われる空気入りタイヤが登場したのは、1888年。イギリスの獣医師ダンロップ氏が、息子の自転車用タイヤとして作り出したのが始まりとされている。言うまでもなくこのダンロップ氏は、現在のダンロップタイヤの生みの親だ。その後、自動車に空気入りタイヤを採用したのは、フランスのミシュラン兄弟。1895年の耐久レースに参戦した際に使用したもので、残念ながら完走には至らなかったが、優勝者の平均速度の2.5倍にあたる時速61kmのスピードを出したため、その優位性が認められ、翌年には大部分の参加者が空気入りタイヤを装着したとされる。現在のタイヤとほぼ同じような構造となったのは1948年頃。それまでのバイアスタイヤから現在多くのタイヤに使われているラジアルタイヤへと構造が進化したことで、寿命や性能が大幅に向上した。

Q2:3つのタイヤの種類を左から順番に並べましょう

- ①スポーツ→コンフォート→スタッドレス

- ②コンフォート→スタッドレス→スポーツ

- ③コンフォート→スポーツ→スタッドレス

-

①スポーツ→コンフォート→スタッドレス

左からスポーツタイヤの「アドバン ネオバAD09」、コンフォートタイヤの「アドバン デシベルV552」、スタッドレスタイヤの「アイスガード セブン」。

走り好きの憧れ「スポーツタイヤ」

ここから先はタイヤの性能や技術の進歩を種類別に紹介していこう。タイヤには「安全性」が大前提にあり、加えて乗り心地やグリップ性能、走行安定性、低燃費性能などいくつかの性能指標があるが、どの性能を重視するかによっていくつかに分類することができる。大きく分ければ「スポーツタイヤ」「コンフォートタイヤ」「低燃費タイヤ」、そして「スタッドレスタイヤ」だ。

まずはスポーツタイヤ。必ずしもスポーツカーに装着するタイヤというわけではなく、スポーツ走行を楽しむために作られたタイヤがスポーツタイヤと呼ばれる。そのうちサーキット走行を重視したSタイヤ、街乗りからサーキットまで見据えたハイグリップタイヤ、街乗りでの快適性を考慮したオールマイティなスポーツタイヤと大きく3つに分けられる。コンフォートやエコタイヤに比べると、比較的ひとつのブロックが大きく、スポーツ走行に耐えうる剛性を必要とするため変形を抑えるようなデザインが多い。最近ではコンフォート性能やエコ性能も併せ持つモデルが増え、見た目だけではスポーツタイヤとわかりにくいものも多い。

ひと目でわかる個性的なトレッドデザインを採用した、2008年登場の「アドバン ネオバAD08」。

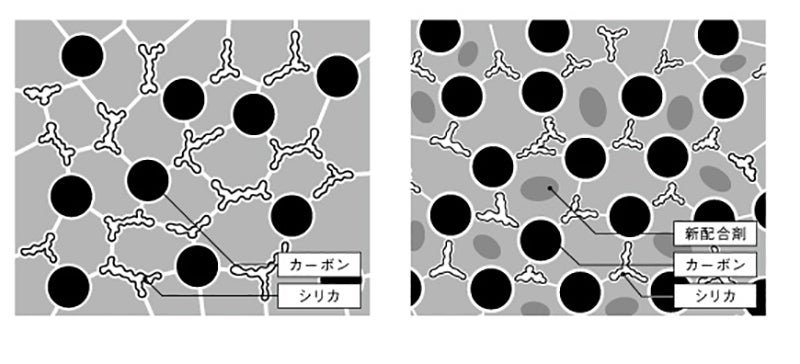

1995年の登場以来、走り好きに愛されてきたヨコハマタイヤのADVAN NEOVA(アドバン ネオバ)は、スポーツタイヤの代表的存在だ。デビュー時のモデル名はAD05とAD06。左右非対称トレッドパターンを採用しており、左側用と右側用とでモデル名が異なっていた。それからAD07(2003年)→AD08(2009年)→AD08R(2013年)、そして2022年に登場した現行モデルのAD09へと続く。AD07とAD08を比較すると、見た目はもちろん、目に見えないコンパウンドも大きく進化している。AD07時代は「MSコンパウンド」としてシリカを小粒子化し増量することで、路面に接地するシリカの表面積を増やしてタイヤの粘着力を向上。それによりグリップ力を高めていたが、AD08に採用された「MSコンパウンド2」では、さらに新開発の配合剤を加えて、ミクロレベルでの接地面積拡大を実現し、グリップ力を向上させている。当時のニュースリリースでは、筑波サーキットでのラップタイムが平均で0.587秒短縮されたと公表されていた。

左がAD07採用MSコンパウンド、右がAD08採用MSコンパウンド2のイメージ図。さらに後継のAD08Rでは、MSコンパウンド2Rとなり、高分子ブレンドポリマーやオレンジオイルも配合され、さらなるグリップ力を獲得した。

スポーツタイヤの性能はサーキットタイムをチェック!

現行AD09は、ドライグリップはもちろん、左右非対称トレッドパターンの内側のトレッドデザインでウェット時の排水性を確保するなど、天候に左右されることなくバランスの良い性能を発揮する。同じくサーキットでのテストでは、旧モデルAD08Rに比べ、平均ラップタイムがドライで1.1%、ウェットで3.5%も上がったとしている。一般ユーザーにとって限界走行での違いを体感するのは難しいが、スポーツ性能の指標にサーキットタイムを公表するモデルは多い。メーカーごとにテスト環境が違うので横並びでの比較は難しいが、同ブランドの新旧比較においては、チェックしておきたいポイントだ。

快適性を重視した「コンフォートタイヤ」

次はコンフォートタイヤを紹介。コンフォートとは「快適・安心」を意味する言葉で、文字通り快適性を重視したタイヤを指す。車内は静かに、不安を感じることなく走りたいという、多くのユーザーが求めるタイヤだ。見た目はトレッドのデザインが細かくシンプルなものが多いが、静粛性、乗り心地、安心感のあるドライ&ウェット性能、高速走行時の安定性やハンドリング性能など、コンフォートタイヤに求められる要素は多い。そのうえ、たとえばトレッドの溝が起こすパターンノイズを抑えるために溝を減らすとウェット性能が落ち、ロードノイズを起こす振動を吸収するためにトレッドをソフトにすれば操縦安定性に影響を及ぼすなど、両立が難しい要素を求められるため、実に多彩な技術が取り入れられている。

ミシュランのコンフォートタイヤ、「プライマシー4プラス」。

フランスのタイヤメーカー・ミシュランがプレミアムコンフォートタイヤとしてラインアップするプライマシーシリーズ。現行モデルはスタンダードなプライマシー4プラスを中心に、SUV向けやEV向けなど数モデルをラインアップ。クラウンやカローラクロスなど日本車にも純正採用されている。

(左)2013年登場の「プライマシー3」、(右)2018年登場の「プライマシー4」。見た目だけでは違いがわかりにくいが、世代ごとに進化を遂げている。

プライマシー3(2013年)→プライマシー4(2018年)→プライマシー4プラス(2022年)と進化してきているが、一貫して重要視されているのは、やはり静粛性や快適・安心な乗り心地。接地面に対して接地部分と溝部分の比率が常に一定になるよう設計され、パターンノイズの音圧を一定にすることで静粛性をキープするサイレント・リブテクノロジーや、サイプ(ブロック間の細い溝)内に突起を作ることで、ブロック同士が支え合い倒れ込みを抑制し、高速走行時に安定性を高めるスタビリ・グリップ・サイプなど、さまざまな技術が取り入れられている。

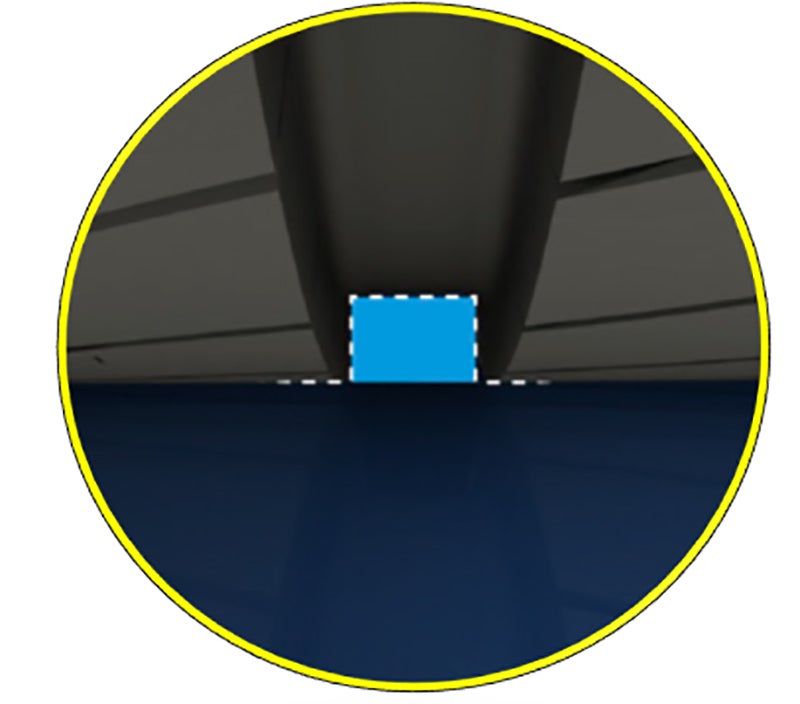

地面に接地する部分と、接地しない溝部分との比率が常に一定になるよう設計されたサイレント・リブテクノロジー。タイヤパターンから発生する音圧を一定にすることで優れた静粛性を実現。

タイヤに横方向の力がかかった際、サイプの突起(写真右の黄色部分)がブロック同士を互いに支え合い、倒れ込みを抑制するスタビリ・グリップ・サイプ。高速走行時の安定性やハンドリング性能向上に寄与する。

また、コンフォートタイヤには、新品時はもちろん、間もなくタイヤを交換しようという履き替え直前まで性能をキープする工夫がなされている製品が多い。プライマシーも同様で、たとえばウェットブレーキ性能。プライマシー4プラスは、タイヤが摩耗した際に出現するトレッド下部に、ウェット性能が高いコンパウンドを使用。また最も太い溝をU字型にすることで摩耗による急激な排水性能の低下を抑えるなど、プライマシー4に比べて履き替え時のウェットブレーキ性能が約3.7%向上している。

トレッド下部に、よりウェット性能の高いコンパウンドを使用し、タイヤが摩耗してきた状態でもウェットグリップ性能を保つエバーグリップ・テクノロジー。

グルーブ(最も太い主溝)はU字型に溝が切られ、摩耗末期においても排水性能を確保、急激な排水性能低下を抑える。

コンフォートタイヤはEVユーザーにおすすめ!?

ミシュランに限らず、コンフォートタイヤの進化の指標は、ノイズ抑制やブレーキ性能、高速安定性に関するものが多い。どの性能を重視したいかをはっきりすれば、自分に合ったタイヤが見つけやすいはずだ。近年増えているBEVはエンジン音がないため、タイヤのノイズに敏感になりやすい。タイヤがうるさいなと感じたEVユーザーは、より静粛性を重視したコンフォートタイヤを検討してみてはどうだろう。

後編では、低燃費タイヤ、スタッドレスタイヤ、さらには話題のオールシーズンタイヤなどを紹介します。

特集の記事一覧

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31

鋼鉄の盾! 自衛隊の輸送防護車「MRAP」とは?

2026.01.29

車中泊最新ポータブル電源&冬の防寒対策ガイドほか、注目記事まとめ

2026.01.19

~ドライバーなら誰もが加入する自賠責保険。その“見えないチカラ”とは?~

2026.01.13

1989年は名車ラッシュ! 第10回日本カー・オブ・ザ・イヤーノミネート車を総覧

2026.01.12