推し活バス旅ガイド 推し活の岐路となる「遠征」するか否か問題。頼りになる高速バスの存在

推しのための「遠征」はオタクにとっても重大な決断?

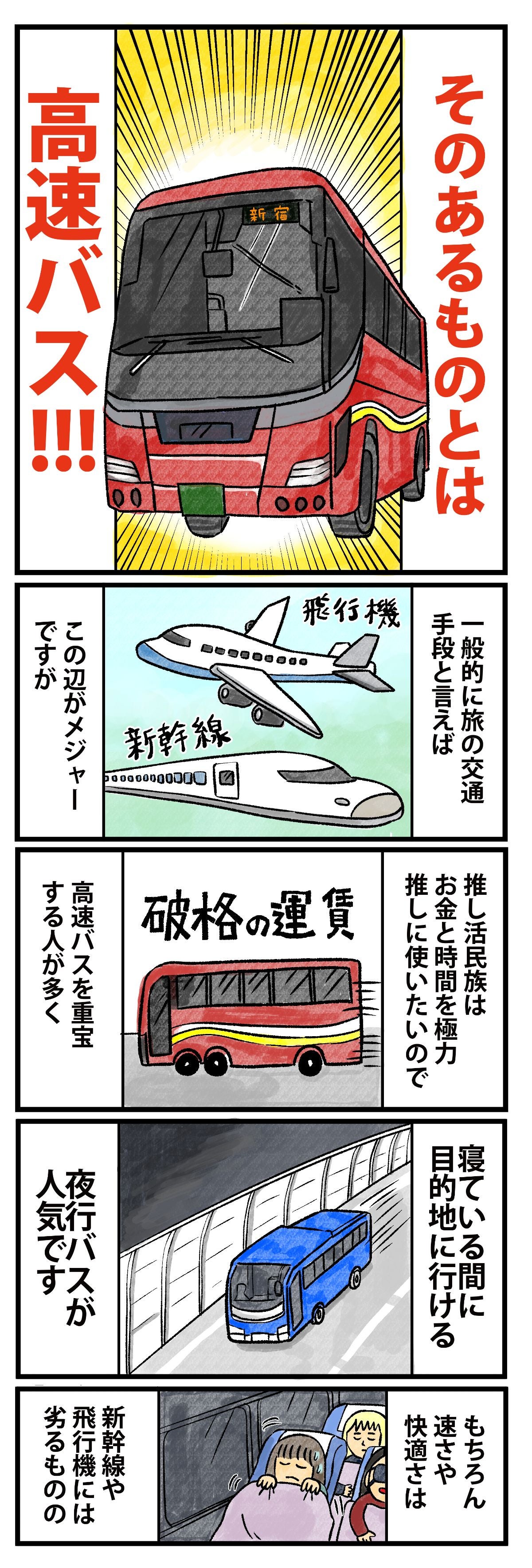

今回から連載「推し活バス旅ガイド~良コスパ遠征のススメ~」がスタートします。その名の通り、「推し活✕遠征」をテーマにした漫画とコラムをお届けします。

お届けするのはそれぞれ「自身のオタク活動」にまつわる著書があり、互いにビジュアル系バンドのファンであることから意気投合し、共著もある漫画家の蟹めんまさん、ライターの藤谷千明さんのタッグ。第1回は、そもそも推し活における「遠征」とは何か? をわかりやすく説明しながら、藤谷さんの高速バス遠征エピソードを語っていただきました。

連載「推し活バス旅ガイド~良コスパ遠征のススメ~」一覧

推し活にもクルマは欠かせない

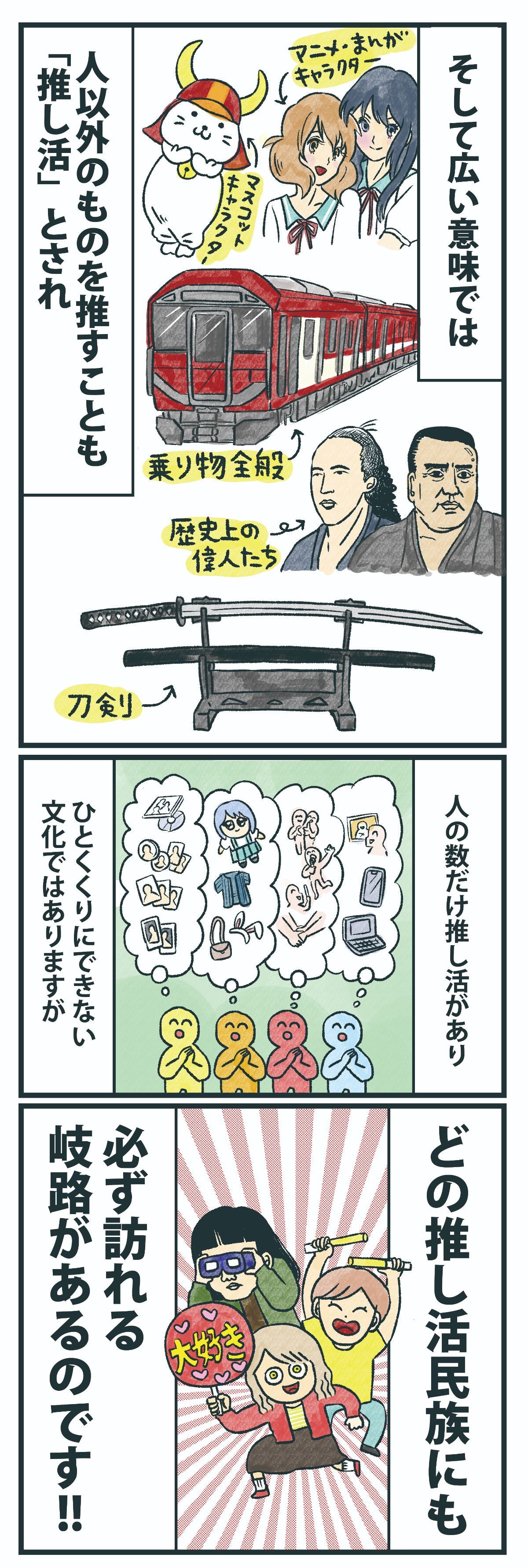

「推し活」──アイドルやバンド、劇団、お笑い芸人、インフルエンサー、あるいはアニメやゲームなどの2次元コンテンツ、ご当地キャラ、歴史上の人物、果てはスイーツなどの食べ物まで、「推し」のひとことでくくることができる、たいへん便利な言葉です。

「推し」という言葉の発祥は諸説ありますが、アイドルファンの間で使われていたものが2010年代以降一般層に浸透。さらに就活や婚活同様に「活」をつけた「推し活」という言葉は2021年に「新語・流行語大賞」にノミネートされました。テレビやメディアでも「推し活特集」が組まれるようになり、帰省したときに親に「おまえも“推し活”してるのか」とたずねられる程度には市民権を得ているようです。

はじめまして。フリーライターの藤谷千明です。普段は推し活やカルチャーについての文章を書いています。この記事のマンガを担当している蟹めんまさんと、私はヴィジュアル系バンドのファンを長年やっているのですが、最近めんまさんは新たな「推し」──地元・奈良のサッカーチームの応援に精を出していらっしゃるようで、とっても楽しそう。これもまた「推し活」と呼べるでしょう。

さて、なぜJAFのサイトで「推し活」を……?

そう思った読者の方もいらっしゃるかもしれません。

「推し」のために自家用車や高速バス、あるいはタクシーなんかも利用することは少なくありません。ロックフェスや国民的人気アーティスト公演のような大規模イベントの場合、専用バスが運行されることもあります。推し活にクルマは欠かせない存在だといえます。

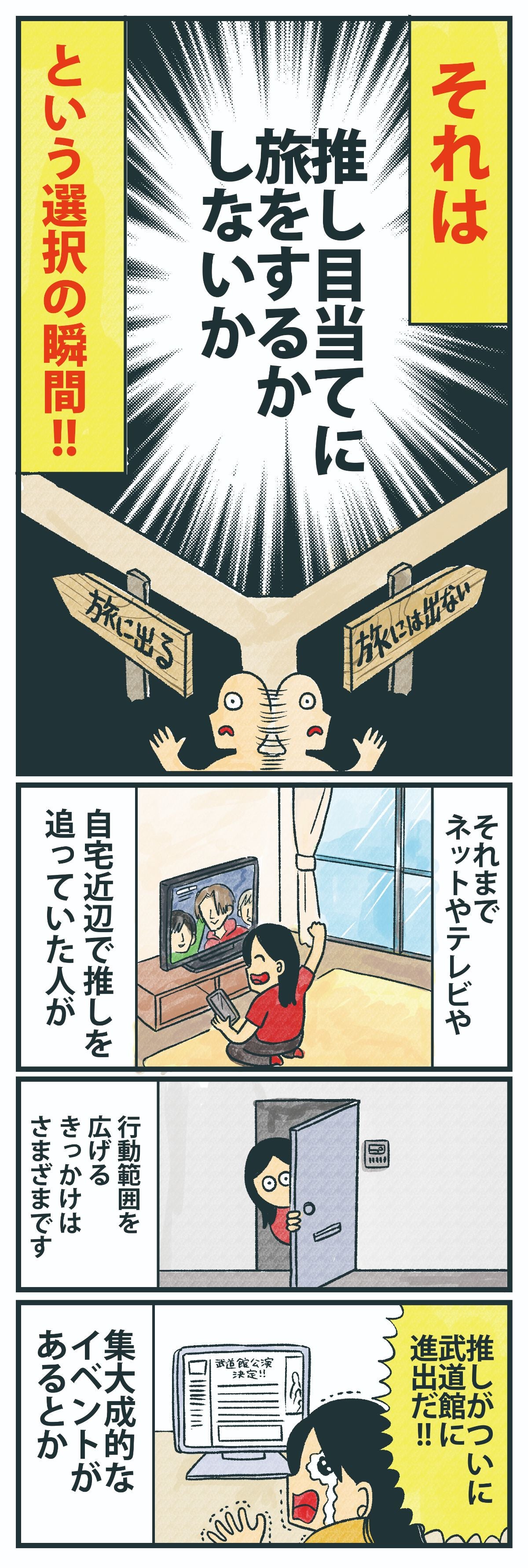

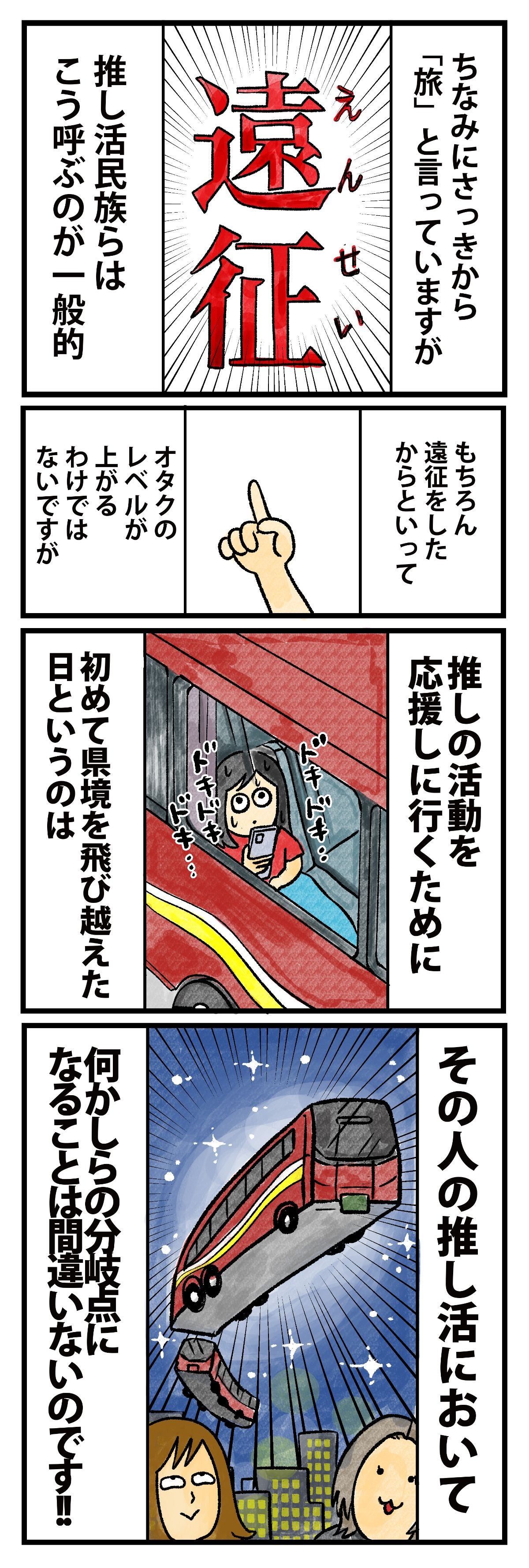

そこに山があれば登るように、推しがいれば行く

推しのために遠出することを「遠征」と呼ぶことがあります。なんかテンション上がりますよね、「遠征」という響き。必要以上に大げさで好きです。「なにと戦っているのか?」とたずねられますと、曖昧な笑顔を返すことしかできませんが、人それぞれの「戦い」があるはずです。

なお、デジタル大辞泉によれば、

1 遠方の敵を征伐しにいくこと。「十字軍の大遠征」

2 試合・登山・探検などで遠方へ出かけていくこと。

とのことで、まあ2のほうだと捉えていただければ。

その日のために予算を工面して、家族や仕事と折り合いをつけて、準備して……という時点で登山にも近い気がしてきました。というと登山愛好家の方にお叱りを受けるかもしれませんが。でも、そこに山があれば登る人もいるように、そこに推しがいたら見たい人もいるんですよ。

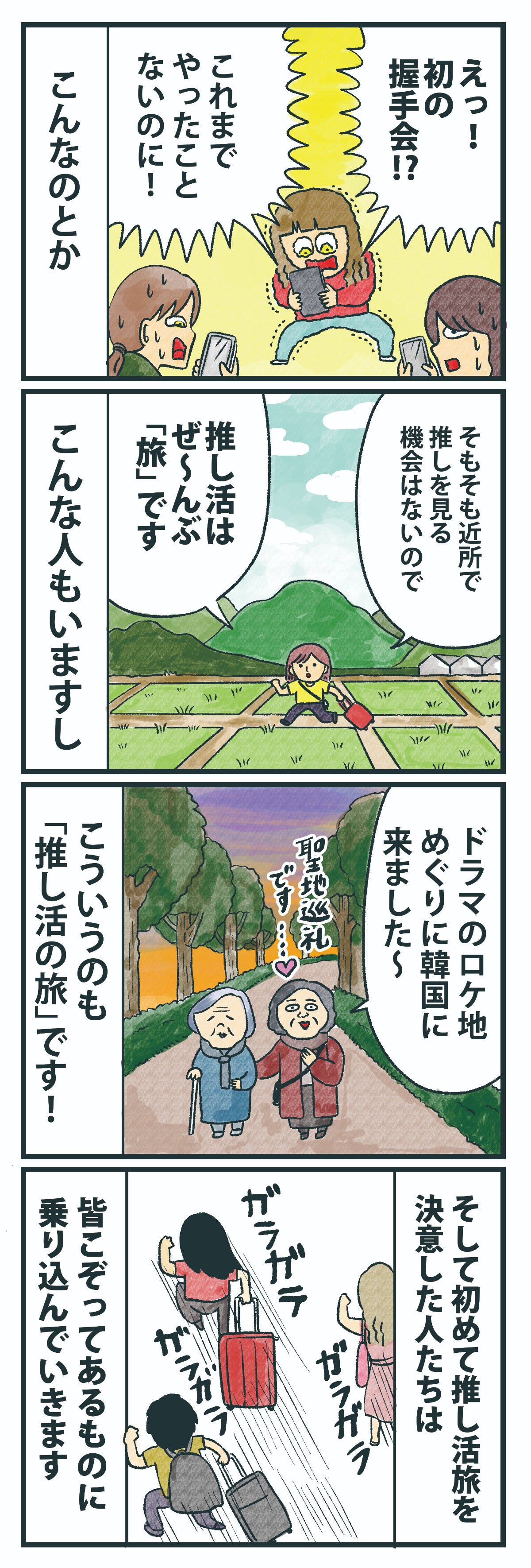

たとえば、「推しが初めての◯◯をする」のような、記念すべき舞台であれば、遠くの会場でも足を運んでみたいと考える人は多いはずです。また、推しメンバーの出身地で行われる公演は見逃せないという熱心なファンも少なくありません。あるいは、悲しいことですが解散や脱退公演を、自分の目で確かめたいという人も。っていうか、そんな事情がなくたって、「推しをこの目で確かめたい」だけで理由になります。ほかにもライブや舞台、コンサートだけでなく、「好きなアニメの舞台になった街をこの目で見てみたい(聖地巡礼)」や、「地元密着YouTuberが住んでいる街の空気を吸いたい」、「偉人のお墓参りをしたい」など、推しそれぞれ、人それぞれの理由があるのです。

夜行バスで翌朝帰れる場所は「近所」だよ

個人的にとくになじみ深いのは高速バスでしょうか。お金はないけど体力はそれなりにある、そんな20代の頃、東京から大阪まで(安いときなら)5,000円程度で移動できる夜行バスには大変お世話になりました。2000年代に規制緩和で既存のバス会社以外も事業参入できるようになったことや、そもそも日本経済全体がデフレだったこともあり、「安さ」が売りの高速バスは遠征民の強い味方となりました。

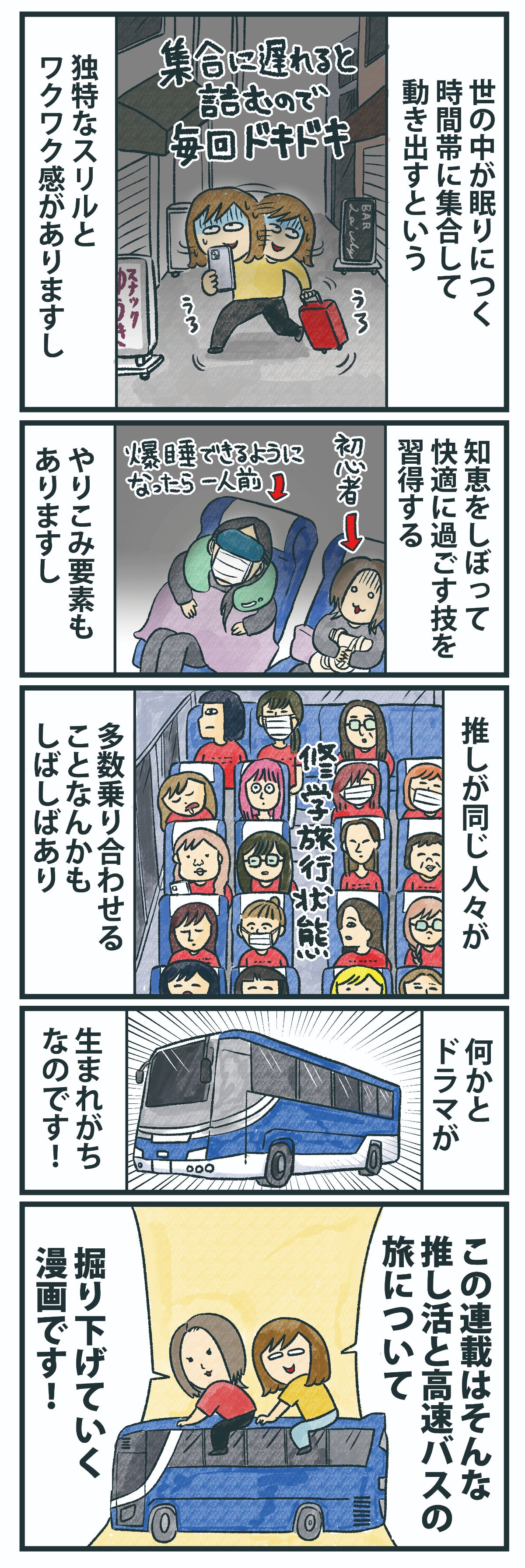

当時は今ほど「エンタメのために遠方に出かける」こと自体、世間からあまり認知されていなかったように思います。遠征民が存在していなかったわけではなく、可視化されてなかったというか。私は山口県出身なのですが、90年代後半の山口県(というか私の周囲)では「LUNA SEAのライブのために隣県に行く」というと、家族やバイト先の人らからとても驚かれた記憶があります。電車を乗り継いでの山口→広島移動だけでも高校生の私にとっては「冒険」でした。

ところが、数年後に上京してみると、周囲のヴィジュアル系ファンの人たち(「バンギャル」「バンギャ」と呼ぶことも)は安価な高速バスを利用してガンガン遠征していました。「名古屋はむしろ都内といってもいい(※言い過ぎ)」「夜行バスで翌朝帰れる場所は〈近所〉だよ(※言い過ぎ)」などの声を聞き、私もライブのために気軽に新幹線や高速バス、とくに夜行バスを利用して遠方に足を運ぶようになりました。ちなみに昼行便、いわゆる「昼バス」は移動距離によっては車内トイレがないものもあるし、渋滞に巻き込まれてライブの開演時間に間に合わないと詰むので、あまり使ったことがないです。

いいですよね、夜行バス。なにより安いですもの。東京から大阪まで移動すると新幹線だと1万3000円以上かかりますが、深夜バスだと時間はかかるけど大抵の場合は5,000円代で収まります。「このツアーはできれば東京だけじゃなくって多くの場所で見たいな」と思うときに使うことが多かったです。

私はクルマ酔いが平均以上にひどいので酔い止めが欠かせないし、車内では本やスマホも読めないのですが(車内で読書したりスマホを触っている人を見ると「時間を有効に使えてうらやましい」という気持ちになります)、音楽を聞くことならできる。なので、移動前にお気に入りCDやMD、あるいはiPodに入れる曲を選ぶのも楽しみのひとつでした。最近は定額ストリーミングサービスのおかげであまりそういった作業をしなくなったのも、便利だけど少しさみしいですね。

安さだけじゃなくって、深夜のバス乗り場はどこか普段とちがって見えますし、乗車する人もあの人は出張かなだとか、あの人はスノボかなだとか、あの人はテーマパークの帰りかなだとか、持ち物から目的がうかがえてくるような気がします。窓の向こうに見える高速道路の灯火をぼんやり眺めていると、夢か現実かわからなくなる非現実な感覚も深夜バス独特のものかもしれません(窓から景色を見ることができないバスもあります)。途中で立ち寄るサービスエリアも真夜中というだけでちょっとワクワクしませんか? まあトイレに行って自販機に立ち寄るくらいしかやることないんですけど。

でも「外の空気を吸う」ことそのものが嬉しいのです。そして明るくなって目が覚めるころには、下道に入り窓からの景色も変わり、目的地に到着するアナウンスが聞こえてくる……。荷物を持って目的地に降り立つと、疲れや開放感と同時に不思議な達成感が生まれる気がします。ほぼ寝てただけのくせにねぇ。

どのジャンルのファンでも、高速バスに関する思い出がある人も少なくないのでは。

次回は、そんな高速バスにまつわる思い出や知見にフォーカスしていきたいと思います。

蟹めんまさんと藤谷千明さんのプロフィール

蟹めんま

かに・めんま 漫画家・イラストレーター。大阪芸術大学卒。奈良県出身・在住。小学生の頃ヴィジュアル系バンドに目覚め、バンギャル歴は約28年。著書に『バンギャルちゃんの日常(全4巻)』(KADOKAWA)、『今日もライブに行けません!~アラフォーバンギャル、魂のV系語り~』(ぶんか社)、共著に『バンギャルちゃんの老後 オタクのための(こわくない!)老後計画を考えてみた』(ホーム社)などがある。

X:@kanimen

藤谷千明

ふじたに・ちあき 1981年生。フリーライター 。ヴィジュアル系やオタク・サブカルチャーについての記事を執筆。単著に、アラフォーオタク4人で都内の一軒家を借りて暮らす実体験をつづったエッセイ『オタク女子が、4人で暮らしてみたら。』(幻冬舎文庫)がある。同タイトルでコミカライズ全2刊も刊行(作画:泥川恵/幻冬舎コミックス)。そのほかの著書に、対談集『推し問答!』(東京ニュース通信社)、共著に『バンギャルちゃんの老後』(ホーム社)、『すべての道はV系へ通ず。』(シンコーミュージック)など。TBS『マツコの知らない世界』V系回出演。

X:@fjtn_c

連載「推し活バス旅ガイド~良コスパ遠征のススメ~」一覧

特集の記事一覧

冬に味わいたい名作アイス&冬も楽しい宮古島絶景バイク旅まとめ

2026.02.02

冬の車中泊でも寒さ知らず!関東近郊の“あったかRVパーク”5選

2026.01.27

宮古島のグルメ完全攻略! 【前編】すべて実食! 島を一周して網羅した厳選3店

2026.01.26

宮古島のグルメ完全攻略!【後編】幻のマングローブ蟹を求め、伊良部島エリアへ! 全実食レポート

2026.01.26

宮古島をバイクで一周! 三つの絶景大橋をコンプリートする旅へ【前編】

2026.01.19

冬の宮古島バイク一周ガイド【後編】ついに!憧れの3.5㎞超の伊良部大橋と日本最南端の天然温泉

2026.01.19

長野―新宿が300円!? 高速バス遠征を極める達人の節約術

2026.01.15