医師が解説。車酔いの原因と酔いやすい人の特徴とは? スマホ・空腹・寝不足が引き金に!

車酔いは治せる! もう酔わないための方法を医師が伝授

クルマに乗って家族で出かけるシーンが増える夏。旅行やドライブで、人によっては心配なのが車酔いです。なかには、「子供がクルマに酔いやすく、遠出は心配」という声も……。車酔いに詳しい耳鼻科専門医の坂田英明先生に、車酔いが起こるメカニズムや酔いやすい人の特徴を教えてもらいました。

車酔いについて教えてくれたのは

耳鼻科専門医の坂田英明先生

さかた・ひであき 川越耳科学クリニック院長。埼玉医科大学客員教授。小児から高齢者までのめまい・耳鳴り・難聴に徹底的に挑む耳鼻科専門医。医学博士。日本耳鼻咽喉科学会専門医。埼玉県立小児医療センター副部長、目白大学保健医療学部教授を経て、2015年より現職。著書に『乗り物酔い撃墜ブック』(マキノ出版)、『フワフワするめまいを治す最強の食事術』(徳間書店)など多数。

川越耳科学クリニック

耳・目・鼻・足元からの刺激で脳が混乱すると車酔いに

車酔いは、「体質だから仕方ない」と諦めている人も多いですが、医学的には「動揺病」という名前がついた病気のひとつです。車酔いは、乗車中に耳や目、鼻、体などが受ける刺激によって、脳が混乱することで起こり、条件がそろえば誰にでも起こるもの。

車酔いのメカニズムで、関係が深いのが耳です。耳の中の内耳(ないじ)にある「三半規管(さんはんきかん)」にはリンパ液が入っているのですが、クルマの揺れに合わせて頭がグラつくと、コップの中に入った水のようにリンパ液が不規則に動き、車酔いの原因となります。三半規管の一種の「外側半規管(がいそくはんきかん)」は、水平方向を感じ取る器官。頭の揺れによりあごが上にあがった状態になると、水平方向を保てなくなり、酔いやすくなります。

ドライバーが酔わないのは、「次は右に曲がる」など、クルマの動きを先読みでき自分で無意識に頭や体を傾けているから。同乗者よりも三半規管のリンパ液に乱流が起こりにくいのです。

耳以外には、目や足裏からの刺激、嗅覚も関係。下を向いてスマホで動画を見たり、本を読んだりしていると目から強い刺激が入ります。足元からはクルマが走る振動が、筋肉を通して脳に伝わってきます。エアコンやガソリンなど、車内で感じる不快な臭いで、気分が悪くなるケースも。

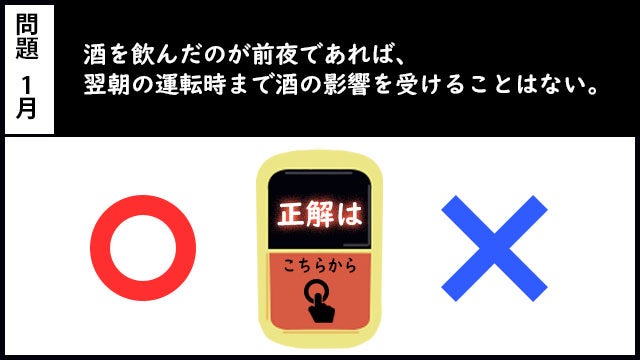

また、自律神経のバランスも体調を左右します。空腹・満腹すぎる状態や、前日の睡眠不足などで自律神経が乱れていると、乗り物に酔いやすくなります。

これらの耳・目・鼻・足元など、各器官から伝わる情報は、小脳を通って最終的に大脳へ伝えられます。車酔いしやすい人と、しにくい人がいるのは、人によってどこまで耐えられるかの「限界」が異なるから。

クルマの揺れやスピードなどの刺激が、その人の「限界」に達すると、平衡感覚などのコントロールが利かなくなり、大脳が混乱。その結果、体が正常に働けなくなり、生つばや吐き気、胃の不快感、倦怠感、気分の落ち込みなどがあらわれます。

もう一つ、心理的な問題も大きいのが車酔いの特徴です。過去に車酔いをした経験があると、「具合が悪くなったらどうしよう」、「また吐いたりしないかな……」、「周りの人に迷惑をかけたくない」など、出かける前から不安定な気分に。こうした気持ちは、記憶を司る脳の海馬(かいば)や、情動に関わる扁桃体を刺激し、症状を誘発させてしまいます。

子供は大人になるにつれて車酔いしにくくなる

子供の頃の遠足や通学のバスの中で、車酔いをした記憶のある人も多いでしょう。大人よりも子供のほうが乗り物に酔いやすい理由は、耳や目からの情報を受け取り、体のバランスを調整する「前庭(ぜんてい)小脳」が未完成だから。20歳くらいで機能が出来上がるため、大人になるにつれて症状があらわれにくくなってきます。

子供以外で酔いやすいのは、男性よりもどちらかというと女性。生理や更年期症状など、女性ホルモンの変動を受けやすい女性は、自律神経のバランスも乱れやすいと考えられます。

ほかにも、アレルギー体質、低血圧、高血圧、不眠症、便秘、下痢の症状がある人も自律神経の調整が難しく、個人差はありますが車酔いしやすいタイプといえます。

20歳を過ぎてから急に激しい車酔いが起こるようになった場合は、めまいや脳疾患など他の病気が隠れている可能性もあります。出かけられないほど症状が重い場合は、耳鼻科の受診をおすすめします。

車酔いが起こったら駐車し、静かで涼しい車内で休憩を

車酔いを防ぐには、前日に夜更かしせずに十分な睡眠をとり、自律神経を整えること。空腹すぎても満腹すぎても吐き気や不快感があらわれます。乗車1時間前に酔い止めを飲んだり、ツボ押しするのも有効です。

もし酔って気分が悪くなってしまったら、SA・PAなどクルマを安全な場所に駐車させて、窓を開ける、冷房を効かせるなどして涼しい環境をつくって、落ち着くまでしばらく休みます。

できるようならば、目をつぶらずに開いて一か所をじっと見つめると、前庭小脳の機能が高まり、気分の悪さが早く回復します。

衣類がきつい場合は緩め、音も静かにして刺激を最小限にするのもポイント。車酔いになった後に使える吐き気止めなどの薬もあるので、症状が強く心配な場合は、旅行やレジャー前に医師に相談してみてください。

「いつものことだから」と諦めずに、できる対策をして夏のレジャー、旅行を存分に楽しみましょう。

特集の記事一覧

宮古島のグルメ完全攻略! 【前編】すべて実食! 島を一周して網羅した厳選3店

2026.01.26

宮古島のグルメ完全攻略!【後編】幻のマングローブ蟹を求め、伊良部島エリアへ! 全実食レポート

2026.01.26

宮古島をバイクで一周! 三つの絶景大橋をコンプリートする旅へ【前編】

2026.01.19

冬の宮古島バイク一周ガイド【後編】ついに!憧れの3.5㎞超の伊良部大橋と日本最南端の天然温泉

2026.01.19

長野―新宿が300円!? 高速バス遠征を極める達人の節約術

2026.01.15

東京“レア”車中泊スポット!23区唯一のRVパークと穴場3選

2026.01.15

初詣ドライブで巡りたい、マニア厳選ユニーク狛犬6選

2026.01.01