深夜割引の見直しと並んで高速道路の長距離割引が拡大へ

割引率は最大50%! 高速道路に乗れば乗るほどお得になる制度についてFPが解説

高速道路料金の深夜割引の見直しが2025年7月に運用開始予定であることを知っているドライバーは多いが、実はこの運用開始と一緒に、長距離割引が拡大される予定もあることをご存じだろうか? 高速道路の長距離割引は、高速道路での移動距離が一定以上になると、自動的に料金が割引されるというもの。この割引は通行料金に常時反映済みのため、多くのドライバーにとって、その都度「割引された」という認識は少ないだろう。今回の記事ではファイナンシャル・プランナー(FP)の宇野源一氏が長距離割引にフォーカスを当て、現行制度と比較して、通行料金がどれくらいお得に変わっていくのかを解説する。

意外と知られていない長距離割引「長距離逓減制」の仕組み

高速道路(高速自動車国道)における普通車利用料金は、基本的に「1kmあたり24.6円+150円」という計算式のもとで算出されている(大都市近郊など一部区間を除く)。

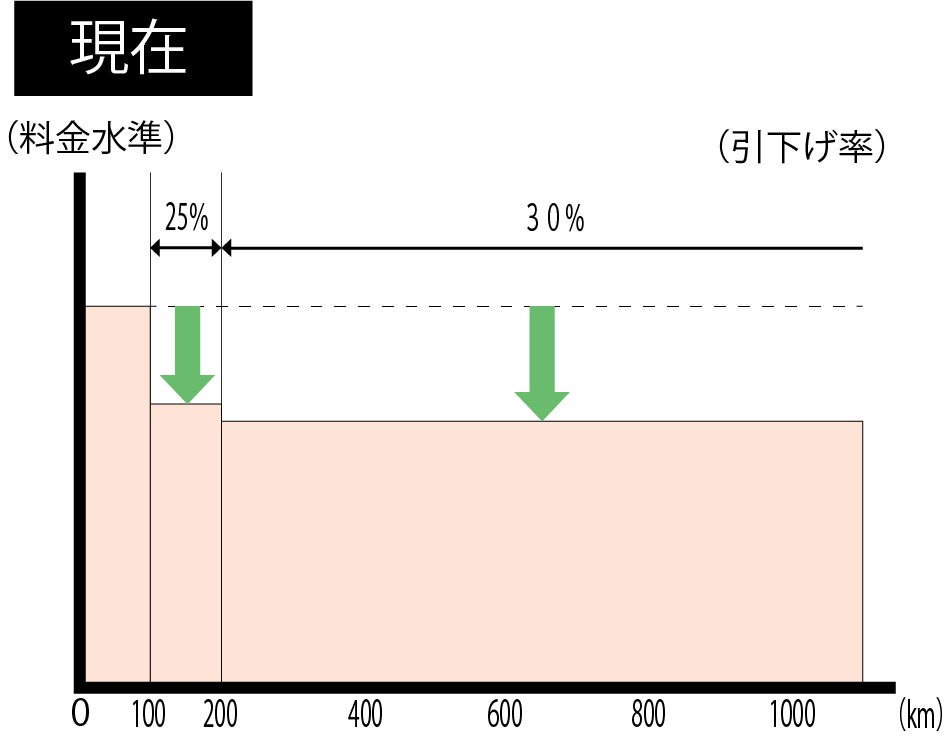

下図のように一度の走行距離が100kmを超えると、200kmまでは25%、200kmを超えると一律30%割引される。

現行の高速道路長距離割引の仕組み(参考: NEXCO中日本HP)

これが今回紹介する長距離割引、正式名称を「長距離逓減(ていげん)制」という。たとえば2025年4月時点で高速道路を300km走行した場合の利用料金は、普通車の場合、基本的に以下のとおりとなる。

100km×24.6円+(100km×24.6円)×0.75+(100km×24.6円)×0.7+150円

=2,460円+1,845円+1,722円+150円

=6,177円

=6,180円(10円未満四捨五入)

あくまで参考だが、もし同じ条件で長距離逓減制がなければ、300km×24.6円+150円=7,530円と、その差額は1,350円になる。

この長距離逓減制については、通行料金に常時反映されているため、ある意味目立たない。そのためか大きく報道されることも少なく、ユーザーの認知度は高くない印象もあるが、実際のところ100km以上走行するユーザーはその恩恵を受けているということになる。

長距離逓減制は現行制度と新制度でどのように変わる?

長距離逓減制は現状、前段で説明したような割引体系となっているが、深夜割引の見直しと同様、2025年7月に新制度に移行する予定となっている。

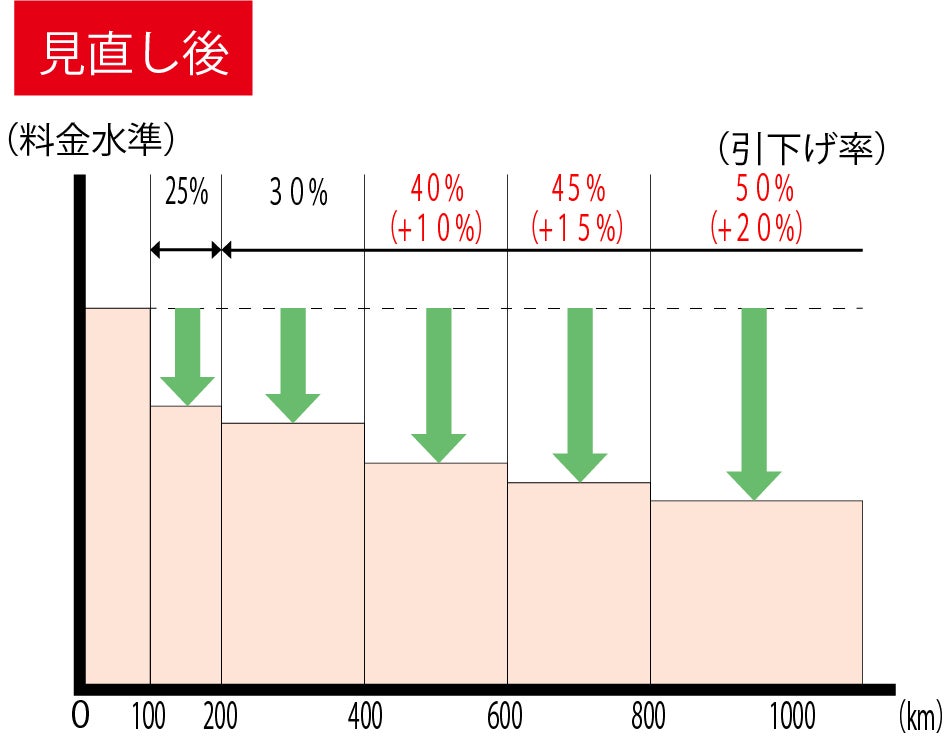

その内容は、400kmを超える走行に対して段階的に割引額を増やすというもので、400kmまでは現行の30%割引としつつ、401km以上600kmまでを40%、601kmから800kmまでを45%、以降を50%割引とする予定だ。

新たな高速道路長距離割引の仕組み(参考: NEXCO中日本HP)

つまり、これまで最大30%だった割引率が、新制度では最大50%まで拡大されることになる。この割引拡大によって一般ユーザーが長距離ドライブの際に恩恵を受けるのはもちろんだが、とくに長距離走行が常態化している運送事業者にとって大きなメリットとなるはずだ。

この点について筆者は、深夜割引の適用範囲が7月から「0時〜4時に走行すると一律30%割引」から「22時〜5時の間に走行する分は最大30%を後日ETCマイレージに還元」に変わるという、見方によっては時間的制約が厳しくなる制度変更に、この長距離逓減制の拡大を合わせて運用することで、ドライバーの深夜走行を軽減させる狙いがあると推察している。

約1000km走った場合、新制度で料金はどれくらい変わるのか

長距離逓減制による割引が拡大されると聞いても、具体的にどれくらいメリットを受けられるのか疑問に思われるだろう。そこで、現行制度と新たな制度で高速料金にどれくらい差が出るのかシミュレーションしてみよう。

今回は東名高速道路の東京ICから中国自動車道の下関ICまでの総距離985.2kmを、普通車で利用した場合のETC料金で算出する。条件として深夜割引など、その他の割引を適用しないということも付け加えておく。各距離に応じた割引が適用された直後のインターチェンジで降りたと仮定し、現行制度と新制度を比較したのが以下となる。

1. 東京〜長泉沼津(101.5km):3,090円(差額無し)

2. 東京〜浜松浜北(217.4km):5,390円(差額無し)

3. 東京〜草津田上(416.7km):現制度9,780円、新制度9,750円(差額-30円)

4. 東京〜山陽(623.9km):現制度13,840円、新制度13,240円(差額-600円)

5. 東京〜宮島スマートIC(806.7km):現制度17,340円、新制度15,940円(差額-1,400円)

6. 東京〜下関(985.2km):現制度20,810円、新制度18,510円(差額-2,300円)

今回のシミュレーションでは、普通車の場合、現行制度と比べて、新制度では2,300円もの料金差が出る結果となった。ドライブなどで日中走行する場合、新制度によってお得に高速道路を利用できることがわかる。

だが、深夜割引を利用した場合、現行の30%割引だと14,570円まで低減されるのに対し、見直し後だと対象の時間帯に走行した分しか割引(還元)されない。今回のシミュレーションの場合、総距離985.2kmのうち、仮に400kmを対象となる深夜帯に走行したとすると、深夜割引による還元額は2,250円となる。

ここで長距離逓減制が現行制度のままだと通行料金は18,560円となるが、新制度が適用されることで16,260円 まで減額される。

今回の深夜割引の見直しはユーザーにとって事実上の値上げともとらえられるが、長距離逓減制が拡大されなければより負担が増えたことになる。長距離逓減制は無理に深夜帯に走行しなくても適用されるから、この制度拡大は歓迎すべきポイントだろう。

2025年7月に予定されている高速道路通行料金の見直しは、深夜割引を重視してきた運送事業者などにとって、さらなる負担につながる可能性がある。一方、この長距離逓減制の見直しと一体運用されることで、負担が軽減されるとともに、主に昼間に走行する一般ドライバーにとっては、長距離ドライブにおける大きなメリットとなるだろう。

通行止めで高速道路を途中下車したら長距離割引はどうなる?

長距離逓減制といった走行距離に応じて適用される割引は、一度高速道路に乗ったら、原則として料金所を出た時点で走行距離がリセットされる。もし道中、事故などで通行止めが発生した場合は、途中下車を余儀なくされるが、この場合は救済措置が取られる。

ETCを利用している場合は同一カード同一車種という条件がつくが、それを満たせば自動的に未走行区間分を差し引いて長距離割引が適用される。一方、現金利用の場合はそのままでは割引が継続されないので注意が必要だ。

そのため、途中退出する料金所でいったん支払いを行い、係員に乗り継ぎを申し出て「高速道路通行止め乗継証明書」(以下「乗継証明書」)を受け取ることで、最終目的地の料金所で未走行区間分を調整した割引料金で支払うことができるので、安心していただきたい。

宇野源一

うの・げんいち 大学卒業後、大手メーカー系自動車ディーラーに就職。その後、金融業界の業務・教育支援を行う会社に転職し、法人営業に従事しながら、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP資格を取得。2018年よりライターとしても活動。FP視点でのカーライフを提案することが得意。

自動車交通トピックスの記事一覧

圏央道が進化! つくば中央IC~つくばJCT 4車線化で渋滞緩和へ2026年2月27日

2026.01.28

高市首相の元愛車と同型のスープラ70型も走行!

2026.01.27

復旧完了で通行止め解除。作りかけトンネルの暫定供用に幕

2026.01.26

クルマの未来を支える注目の最前線技術を紹介!

2026.01.23

「ジャパンキャンピングカーショー2026」が幕張メッセで開催!

2026.01.23

【緊急】NEXCO中日本も「予防的通行止め」を予告。北陸・東海北陸道・名神高速が寸断の恐れ、広域迂回の検討を

2026.01.21

【緊急】西日本の広範囲で「予防的通行止め」の恐れ。名神や新名神など主要路線も対象、平野部の積雪に厳戒を

2026.01.21