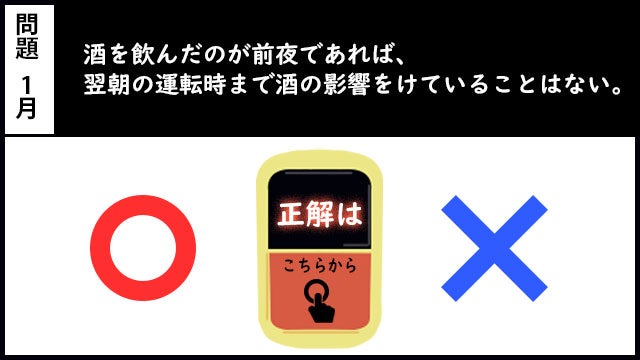

“金”で有名な田中貴金属が2085年を大予測!? 気になるクルマ社会の未来も聞いてみた

貴金属を軸に事業を展開する田中貴金属グループは、2085年に創業200年を迎えます。そこで同社は、60年後の未来を想像し、新しい価値を創造していくために、2023年11月に「TANAKA未来研究所」を発足。現在では6つの研究領域において、8つのプロジェクトを展開しています。そこでこの記事では、なぜ貴金属メーカーが未来予測をするのか、2085年の世界とは、そして未来のクルマ社会がどうなっているのかなどの疑問を、同研究所発足メンバーで主席研究員の伊東正浩さんと、石橋毅之さんに聞きました。

貴金属メーカーの田中貴金属が「未来予測」をする理由とは

主席研究員の伊東さん

——まず田中貴金属はどんな会社ですか?

伊東さん:田中貴金属は、1885年に両替商からスタートした会社です。その後、使用済み電球から白金を取り出すことに成功し、日本の工業化とともに工業製品の製造に注力してきました。地金商への転身は少し特殊ですが、両替商発祥のため、例えば金のかんざしなどの質流れ品を溶かして成形してきた歴史があります。また一方で、古くから貴金属や時計を扱ってきた山崎商店の経営を継承し、宝飾も取り扱うようになりました。

石橋さん:近年では長年の実績が評価され、世界の金・銀市場で権威のある登録認定機関「ロンドン地金市場協会」から、日本で唯一の「公認審査会社」に任命されています。田中貴金属はこうした品位保証に関する確かな技術を軸に、「産業用」「資産用」「宝飾用」の3つの事業を信頼の証付きで展開しています。特に、貴金属の部品や素材を製造する技術は、モバイル機器や自動車、ひいては宇宙開発といった最先端領域にまで活かされています。

——貴金属メーカーがなぜ2085年の未来予測を?

伊東さん:2085年は創業200年という節目の年です。しかしその先の未来にも会社を存続させるには、現在の事業の延長線上では難しいと思います。そこで、超長期的な視点から会社の未来を考えるために、「TANAKA未来研究所」が発足しました。

とはいえ、通常の予測が全く届かないのが60年後です。例えば当社が長年取り扱ってきた金ですら、その価値が変わってしまうかもしれません。そのため私たちは、貴金属が貴金属でなくなる未来も含めた2085年を想像することから始め、そのときに当社がどのような存在になっているかを考えることにしました。それが未来予測につながっています。

石橋さん:世の中の未来予測は悲観的なものも多いですが、社長からは「人は幸せになるために生まれてきた」という考えで活動してほしいと言われました。では、人の幸せの原動力になるものとはいったい何なのか。私たちがたどり着いた答えは、「好奇心」でした。人は誰しも、好奇心をもって自発的に行動しているときに幸せを感じるのではないか。そんな思いから、TANAKA未来研究所は出発しています。

「TANAKA未来研究所」が想像し、創造する2085年

左から:石橋さん、ナビゲーターロボットのジェスター、伊東さん

——TANAKA未来研究所が目指していることは?

伊東さん:TANAKA未来研究所のイメージは、「ブラックホール」です。なぜなら、社内外を問わず「好奇心をもつ人を引き寄せ」、ユニークな研究領域で「共創」し、誰も見たことがない「高次元の解を生み出す」ことを目指しているからです。

研究所というと、「クリエーション」の場という印象があるかもしれません。しかしTANAKA未来研究所では未来予測を重視するため、それと同等に「イマジネーション」を大事にしています。2085年を想像し、創造することで、「貴少価値」を実体化していく。それが私たちのミッションです。

石橋さん:この「貴少」という言葉は、「貴重にして希少な」という意味を込めた造語です。田中貴金属は創業以来、貴金属の可能性という希少価値を追求してきました。だからこそ、未来の「貴少価値」を探究し、形にすることに意義があると考えています。もちろん私たちは企業ですので、結果に対する金銭的な評価も重視しています。けれどそのうえで、「お金以上の価値」を追求していく。それが、時を超えて貴少価値につながると考えています。

ロゴ:上部に「好奇心を引き寄せる」、中部に「共創」、下部に「解を生み出す」という意味が込められたデザイン

——どんな研究をしていますか?

伊東さん:2085年を想像したとき、いくつかのストーリーが浮かびました。ですが、どうなるかわからないのが正直なところです(笑)。ただし、少なくとも人は存在しているだろうと思いました。ロボットやAIだけで事業が成立するとは考えにくいですし、人が存在しなければ未来もあり得ないですよね。

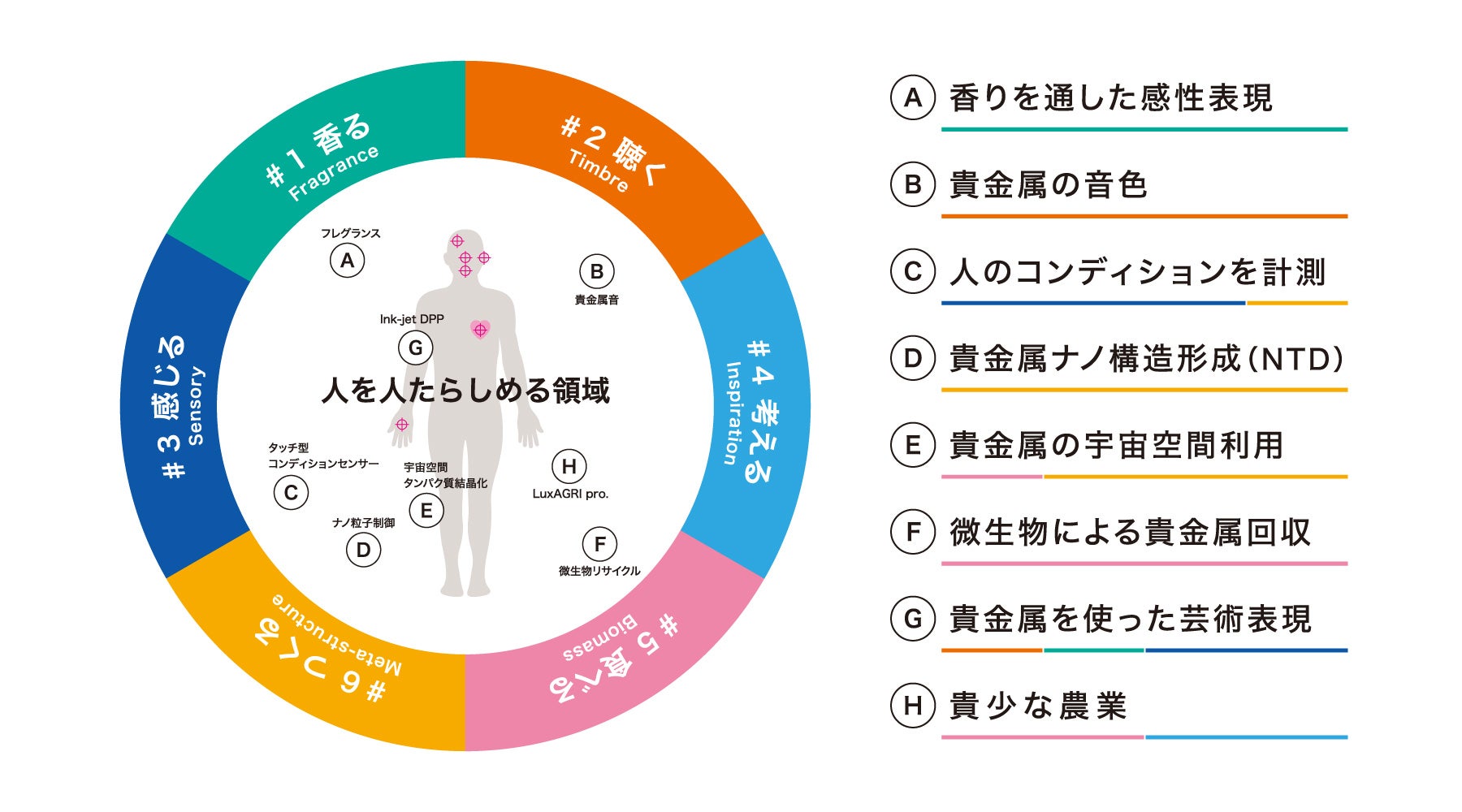

石橋さん:例えば、AIが進化して人の脳が再現された未来。人が考えることをやめた世界は幸せなのだろうか——。そんな想像をしていくと、人が考えること、感じること、行動すること、それ自体が貴少価値になるのではないかという結論に至りました。そこで、「人を人たらしめる領域」をテーマに、「香る」「聴く」「感じる」「考える」「食べる」「つくる」という6つの研究領域を設定しました。

TANAKA未来研究所が取り組む6つの研究領域と8つのプロジェクト

微生物で金を回収するなど、「貴少価値」を生み出す多彩な研究

TANAKA未来研究所のミッションや研究領域を可視化した「コンセプトルーム」

——具体的なプロジェクトを教えてください。

伊東さん:先の6つの研究領域において、8つのプロジェクトが動いています。ただしそれぞれが独立しているのではなく、連動するように設計しています。例えばこの先、AとCが融合したり、Fの一部がDに吸収されたり、その結果、Eの研究が発展するといった具合に、相互に絡み合って2085年に向かっていくイメージです。

- A) 香りを通した感性表現

- B) 貴金属の音色

- C) 人のコンディションを計測

- D) 貴金属ナノ構造形成(NTD)

- E) 貴金属の宇宙空間利用

- F) 微生物による貴金属回収

- G) 貴金属を使った芸術表現

- H) 貴少な農業

石橋さん:通常の研究開発であれば、1つのテーマに1つのプロジェクトを据え、ゴールに向かって一直線に進んでいきます。しかし60年先を見据えたとき、単純な技術開発では時間軸が短くなってしまいます。そこで私たちは、円環の中のバランスが常に変化していくプロジェクトのあり方を考えました。

「なぜ貴金属メーカーが農業を?」と思われるかもしれません。しかし、幅広い領域を社内外に示すことで、好奇心をもつ人に集まってほしいという考えがあります。むしろ「やれないことは何か」。発想に制限のない研究所であることを知っていただけたらと思います。

意識だけを運ぶ自動車も!? 未来のクルマ社会

主席研究員の石橋さん

——自動車に活用できる研究はありますか?

伊東さん:例えば「人のコンディションを計測」はイメージしやすいのではないでしょうか。センサーに触れるだけでドライバーのコンディションが計測できれば、アクセルを踏み込んだときの爽快感や、運転中の安心感などを可視化できると考えています。

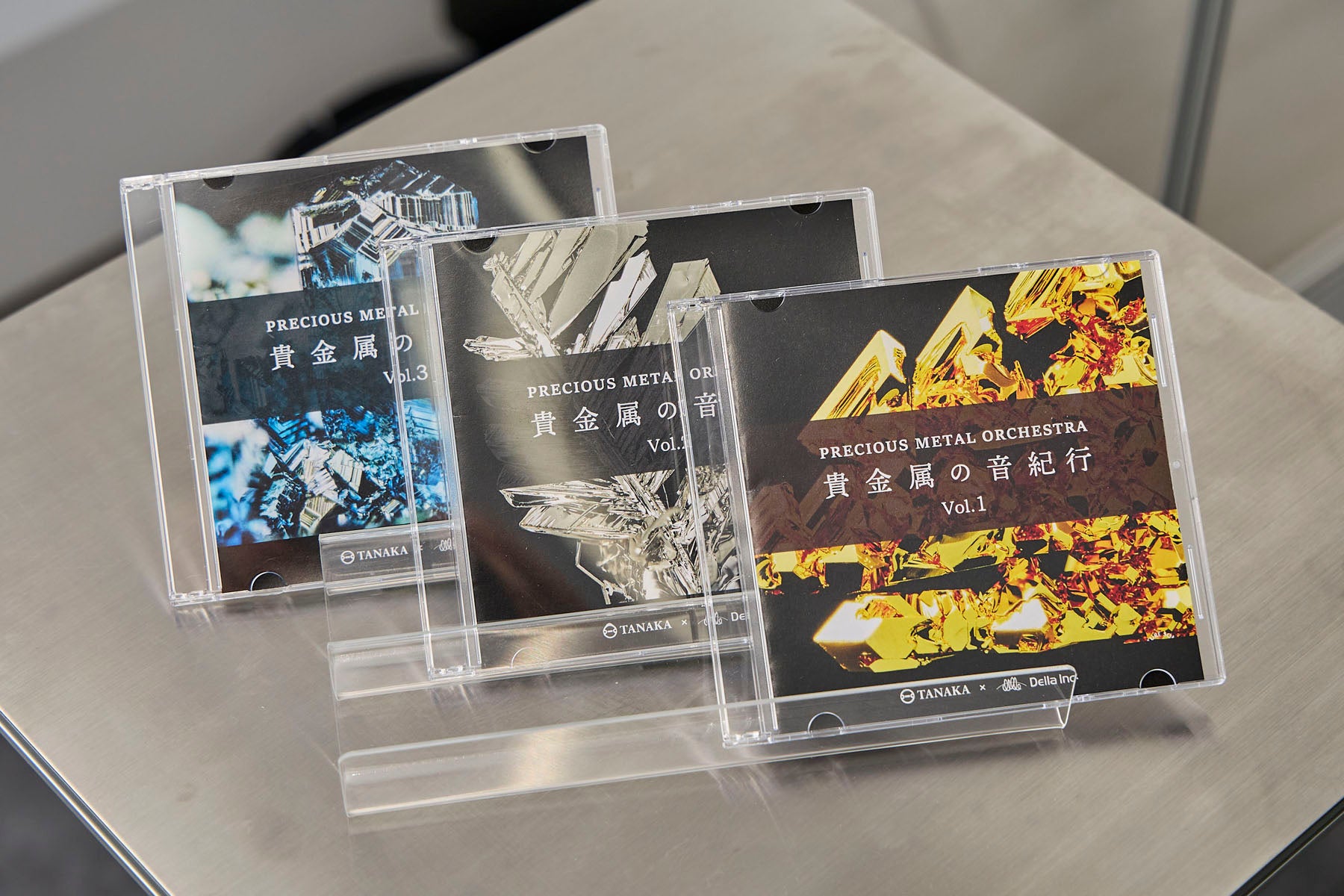

石橋さん:私は「貴金属の音色」ですね。社内のプロジェクトメンバーが、プロジェクトで制作した楽曲を通勤中の車内で聴いて、「落ち着いて運転できるから不思議」と驚いていました。貴金属のサウンドはかなり特殊なようで、音のプロでも初めての音色だったそうです。

近年では車内の雑音を消したり、あえて電子音でエンジンを響かせたりする技術が進んでいます。その1つとして、例えば運転中のドライバーの状態に対して、金や銀の音が何かしらの効果を生むといったことが実現できると、非常に面白いなと思っています。

伊東さん:もちろんこの2つも連動しています。香りや音が人にどういう作用を及ぼすのかを研究していった結果、運転中の集中力を高めたり、眠気を防いだりするといった技術に発展していく可能性も十分に考えられます。

左:「人のコンディションを計測」するセンサーの試作品

右:「貴金属の音色」でつくった楽曲シリーズ

——2085年のクルマ社会はどうなると思いますか?

伊東さん:自動車の本質を考えると、「人がフロンティアに向かう好奇心」を満たしてくれる装置ではないかと思います。そうした観点からすると、いつ、どこでも、すぐに乗車できるような、もっと人に寄り添う自動車が生まれるのではないでしょうか。その一方で、より過酷な環境に向かうもの、例えば浮いているクルマや多脚の自動車、さらにいえば、人の肉体ではなく意識だけを運ぶモビリティなどにも想像が膨らみます。

石橋さん:自動車に代表されるモビリティの未来は、あえて技術的に言えば「摩擦を感じられる移動」に特化するのではないかと思います。この先、バーチャルで世界旅行ができるかもしれませんが、“移動した”という実感をどこに求めるのか。それは、タイヤや空気の抵抗で起こる摩擦の経験ではないでしょうか。単なる移動手段ではなく、摩擦という実感を伴った移動を求める世界になるのではないかとイメージしています。

伊東さん:自動車というのは、自分のアイデンティティにもなっていく存在だと思います。それは、貴金属とも重なり合う部分ではないでしょうか。そういった意味では、人を人たらしめる貴少価値として、自動車の新しい幸福が生まれるのではないかと思います。

——読者の方にメッセージをお願いします

石橋さん:自動車への興味の根本には、「移動したい」という好奇心があると思います。そしてその思いは、歴史的にも人の生活を動かしてきました。同じように貴金属も、単なる富の象徴ではなく、人の生活の象徴として受け継がれてきました。分野は違うように見えても、実は近しいものなのではないでしょうか。そんな好奇心がどんなふうに未来へ広がっていくのか。その事例の1つとして、私たちの活動を楽しんでいただけたらうれしいです。

伊東さん:TANAKA未来研究所は、好奇心をエネルギーに動いています。ただし私たちだけの好奇心ではなく、世界中の方の好奇心を集めて、もっと面白くしていきたいと考えています。これからもさまざまな場所に、思いもよらない分野に現れますので、ぜひ好奇心をもって、TANAKA未来研究所の未来を見ていただけたらと思います。

特集の記事一覧

もっともっと音楽を身近に 地元を想い、地元に愛される神奈川フィルハーモニー管弦楽団の魅力に迫る!

2026.01.16

旅行やドライブで食べたい! 本当においしい『全国ご当地アイス8選』

2026.01.08

冬アイスランキング決定版! JAF会員が選んだ、昭和から愛される定番アイスTOP10

2026.01.05

ご当地スーパーの絶品鍋5選! 産地直送のあんこう、きりたんぽ、すき焼き、ほうとうをおトクにご自宅で

2025.12.15

帰省土産はコレ! ご当地スーパー「限定PB商品」38選! 年末年始に喜ばれるコスパ最強の絶品お取り寄せ

2025.12.08

ふるさと納税寄附額日本一にもなった"肉と焼酎のふるさと"都城の魅力とは

2025.12.01

運転で目が疲れる人必見! 夏の疲れが残す目の不調を解消する即効ケア5選

2025.11.12