ロードスター、フェアレディZ、MR2 ……2人しか乗れないことがかっこよかった、昭和・平成の2シータースポーツ

ホンダの元開発統括が語る! 自動車業界から見た変遷2シーターのクルマってやはり、スポーティーで素直にかっこいい。

ワインディングでのファンドライブから、都会的なデートまで、2シーターのスポーツカーはクルマの本来価値である走りにピュアで、日常にない夢の世界を与えてくれる。

そんな2シーターのクルマたちは昭和の高度経済成長の波に乗って誕生し、以後数々の名車が生まれたが……今では数少ない。

本特集では、昭和〜平成に登場した2シーターの名車たちを、ホンダでCR-X デルソルをはじめ数々の車両の企画・開発に携わった繁 浩太郎氏が、リアルタイムの体験を交えて振り返る。

序章(1950年代)

自動車は憧れの対象

欧米先進国のクルマたちはカッコよかった

戦後間もない日本において自動車メーカーは、舗装路も少なかった日本の道路で走っても壊れないクルマを目指した。

そんな時代に見る欧米先進国のクルマたちはどれもカッコ良かった。特に2シータースポーツカーは当時の日本人には見たこともないカッコ良さがあり、憧れであった。

クルマは技術の塊だが、当時その優劣を決めるのは「レース」で、特に最高速度を競うエンジン技術が要であった。市販車においても、クルマの価値は「スピード」にあった。各自動車メーカーは高出力なエンジン技術を競ったが、デザイン的なスピード感も大切だった。速そうに見える、ロングノーズ(大きなエンジン)スモールキャビン(空気を切り裂く)がカッコ良さの一つの代名詞となった。

当時の自動車ユーザーたちは、まず憧れの自動車というものを手に入れるだけで満足していたが、その次には「スピード感のある2シータースポーツカー」に憧れた。

2シーター黎明期(1960年代前半〜中頃)

高度経済成長の波に乗り、

60年代は2シータースポーツ開発の黎明期

1962年の首都高速道路、翌63年の名神高速道路の一部開通は、信号のない道路を走れることから、クルマの本質的なスピードという価値をユーザーに実感させた。当時のユーザーはこぞって用もないのに高速道路を自分のクルマで走った。

ただ、そのクルマたちは高速道路よりも土埃の立つ未舗装路を走ることを考慮して開発されたものだった。サスペンションストロークは長く、ホイールハウスはタイヤとの干渉を避けて大きい。ボディは剛性を確保するためにフレーム構造になっていたりと、決してスピードを目指したクルマではなく、高速道路を走る姿はずんぐりと野暮ったく颯爽としていなかった。2シータースポーツカーへの憧れはますます大きくなった。

1962年に日産から本格的オープンスポーツカーのダットサン フェアレディ1500が発売され、憧れの的となった。発売当初はレジャードライブに便利な3人乗り仕様だったが、1964年のマイナーチェンジで2シーターに。同時期にはトヨタ・スポーツ800やホンダ・S500、日産・初代シルビアといった2シーターが続いた。

憧れのオープン2シーターはここから

日産ダットサン フェアレディ1500(1962)

1961年の第8回全日本自動車ショーで試作車を披露。翌62年春のニューヨークショーでも反響を呼んだダットサン・フェアレディ1500は、同年10月に国内向け販売が始まった。発売当時は3名乗車だったが、1964年のマイナーチェンジで2名乗車に

何といっても、日本初の量産2シーターオープンスポーツ。エンジン、シャシーなどは、他の日産車のいいところを組み合わせて造られており、サーキットでは、並み居る当時の海外スポーツカーを蹴散らす活躍をしていた。そういうヤンチャな一面を持ちながらも、フェアレディという“美しいお嬢さん”をイメージする名前を与えられている。「美しい女性を乗せて海岸線を走りたい」という願望は、当時すべての男性にあったに違いない。

デザイン的にエクステリアは、ちょっとふっくらとした優しい感じでほほ笑んでいるが、インテリアは当時のヨーロッパのスポーツカーに通じるスパルタンなものになっており、このクルマの二面性を感じる。

フェアレディは、柔剛一体といえる2シーターオープンスポーツだった。

前モデルに続く、日産ダットサン・フェアレディ1600(1965)。その名前にふさわしく、スパルタンな中にも優しさのあるエクステリアデザイン。デタッチャブル(取り外し可能)のハードトップも用意されていた

パブリカベースの2シータースポーツ

トヨタ・スポーツ800(1965)

空力を意識してライトにカバーを装着したフロント周りは、トヨタ2000GTにつながるデザインとなっている

国民車構想から生まれた大衆車のパブリカをうまく使って造られており、スペックは高くないが、徹底した軽量化と空気抵抗の低いボディデザインで、その走行性能は他のスポーツカーを凌(しの)ぐ高さを持っており、オープン走行を手軽に味わえるクルマとして若者を中心に支持された。

最高速度は155km/h、燃費にも優れていた。レースでも信頼性と好燃費を武器に真価を発揮、1967年の富士24時間レースでは2台の「トヨタ 2000GT」に続いて3位入賞を果たしている。

ホンダ創業者である本田宗一郎が陣頭指揮を執り開発に当たった

ホンダ・S500(1963)/S800(1966)

ホンダが戦後、国際競争力強化のため、自動車製造業の新規参入を認めないという通商産業省(現:経済産業省)が進めていた特定産業振興臨時措置法案(成立せず)に反対しながら、4輪車メーカーとしての実績をつくるため急ごしらえで作った2シーターオープンスポーツカー。その後、Sシリーズは600cc、800ccと段階的に排気量アップし、輸出も行われた。写真左がS500(1963)、写真右がS800(1966)

本田宗一郎が、エンジンはもちろんのことシャシー、ボディ、さらにデザインまで陣頭指揮を執って開発したと言われている。

S500もS800も最高出力時の回転数は8000回転となっているが、普通に加速してもエンジンが回りたがって、あっという間に8000回転を超え9000回転まで回るのは日常茶飯事だった。

オープンなので加速時の風も気持ちいいはずなのだが、トランスミッション直結の短いシフトレバーでタコメーターと睨めっこしながらのシフトチェンジ。風の気持ち良さを感じている暇はなく、まさに操る楽しさであった。

宝石のカットを連想するクリスプカットデザイン

日産シルビア(1965)

日産のホームページにはセミ・ハンドメイドとあるが、量産設備では決して達成できないシャープなクリスプカットデザインは、ホントの宝石のように輝いていた

1965年、まだ日本の自動車メーカーがよちよち歩きの中、日産初=日本初の本格的な高級パーソナルクーペが発売された。

エンジン、シャシーなどはダットサン・フェアレディから多く流用していたが、そのデザインは、クーペスタイルが故のロングノーズ・ショートデッキ・スモールキャビンの三拍子パッケージにクリスプカットと呼ばれる、まさに泣く子も黙る美しい宝石のようなボディが載っていた。

「美人薄命」とよく言われるが、そのギリシャ神話の美しい女神「シルビア」の名を冠したクルマは約3年間に550台程が生産されたに過ぎなかった。

インテリアは当時ではまだまだ珍しい堂々としたセンターコンソールと先進的な薄いイメージのインパネ、スポーツシートなど、憧れの塊だった

2シーター勃興期(1960年代後半〜70年代前半)

本格的モータリゼーション時代の到来

大きな夢や希望を国民全員が持っていた

1960年代後半に入ると、いよいよ専用開発された2シータースポーツカーが登場する。トヨタ・2000GT、マツダ・コスモスポーツ、ホンダ・S800と続き、さらに本格的量産スポーツカーとして日産からフェアレディZが発売される。フェアレディZはアメリカにも輸出され、飛ぶように売れた。

日本の自動車メーカーも、憧れの2シータースポーツカーを本格的に造れるようになったのだ。

ただ、60年代中頃から日本は本格的モータリゼーション時代を迎え、ユーザーの注目は憧れのクルマよりも給料で買える身の丈のクルマに移っていく。結果、大衆車の日産ダットサンブルーバードとトヨタ・コロナの販売競争が激しくなり、車名の頭文字から「BC戦争」と言われた。

この頃、自動車は人々の「成長の証し」となりステイタスとなって、ほぼすべての人々が欲するところとなった。

将来や、未来の生活に向かう大きな希望や夢を国民全員が抱いていた時代でもあり、またそれらは実現していった。

日産、そして日本が誇る本格的2シータースポーツ

日産フェアレディ240Z(1971)

1969年の登場時は2Lのみだったが、1971年には2.4Lの240Zシリーズが加わる。典型的なロングノーズ・ショートデッキスタイルながら、伸びやかなノーズと引き締まったショートデッキをつなぐデザイン処理は、時代を超えた普遍的な美しさだ

日本の2シータースポーツカーの代表格と言えるこのクルマは、欧米先進国でも通用するクルマだった。

典型的なロングノーズ・ショートデッキのパッケージング自体に目新しさはないが、堂々としたそのクーペスタイリングは今でも十分に通用するカッコ良さがある。インテリアを覗くと深さのあるハンドルとメーター類がずらりと並び、バケットシートと相まって、普通の乗用車にはないスポーツカーのスパルタンな雰囲気に感心したのを覚えている。

「日産は、日本を代表してやってくれた!」、「これで世界レベルだ!」と当時の多くの日本人が思ったに違いない。

伸びやかなノーズを持つ一方で、凝縮感のある引き締まったキャビン。さらに、この2つをつなぐウインドウとクオーターのデザイン面の処理は秀逸だ

全体のデザインはどこか欧米のクルマを思い出させるが、凹凸のハッキリとしたデザインで乗員を包み込み、スポーツカーらしくグッと走る気を出させてくれる

流麗な美しさのクーペ

トヨタ・2000GT(1967)

フロントからリアまでの流麗な造形は、唯一無二の美しさだ。正面に見えているライトは、実はフォグランプ。ヘッドライトはリトラクタブル方式となっていてフォグランプ後方に位置する

流麗でエレガント、クリスチャン・ディオールのドレスを思わせるそのデザインは唯一無二の美しさである。

トヨタ2000GTはヤマハ発動機の協力を得て開発され、1965年の東京モーターショーでプロトタイプを発表、1967年に発売開始。直列6気筒DOHC 2000ccエンジンにダブルウィッシュボーンのサスペンション、4輪ディスクブレーキ、マグネシウム合金製ホイールなどを日本の量産車として初めて採用、最高速度220km/h、0-400m加速15.9秒、0-100km/h加速8.6秒と性能は世界トップクラスを誇った。

発売当時の価格は238万円。今の価格に換算すると2000万円程度にあたり、当然販売台数は300台強と非常に少なかった。2022年にアメリカのオークションにおいて250万ドル超(当時のレートで約3億円)で落札された。それだけの価値があるということになる。

現在でも、大切に乗られている個体を見かけることもあるが、その時は「2000GTだ!」と思わず叫んでしまう。

クルマ自体の美しさと貴重さ、さらに生い立ちを考えると国宝にした方がいいのでは?

まるで、表面張力で丸くなった水玉の表面のように滑らかな造形面だ。美しい造形の支障にならないよう、リアもフロントも横に長いバンパーはない

ボンドカーにも抜擢されたトヨタ2000GT

映画『007は二度死ぬ』では、トヨタ・2000GTがジェームズ・ボンドの愛車として登場した。ハードトップではショーン・コネリーの長身が収まり切れず、オープンカーに改造されたとも言われている

ショーン・コネリー演じる初代ジェームズ・ボンドが活躍する007シリーズの第5作、1967年公開の『007は2度死ぬ』は日本が舞台。トヨタ・2000GTのオープンカーがボンドカーとして登場し、カーチェイスを繰り広げた。世界的な映画に2000GTが登場することは、当時の日本人にとって誇りとなった。もちろん、ボンドガール役の浜美枝さん、若林映子さんも。

まさにその名前通り「宇宙船」

マツダ・コスモスポーツ(1967)

サイドビューを見ると、今にも加速してスーっと飛び立ってしまいそうに感じる。パトカー仕様もあったようで、これに追いかけられたらさすがに観念するだろう

マツダが社運をかけたロータリーエンジンとともに、地球にやってきたコスモスポーツ。

当時のクーペのスタンダードスタイルと異なり、長いトランク部分を持ったまさに「宇宙船」スタイルで、唯一無二のスタイリングとなっている。

マツダのスタイリングというより、当時はホントに宇宙から来た感じがした。

インテリアもメーターとセンター部分をかぎ型にした未来感あふれるデザインだった。

スタイリングだけでなく、ロータリーエンジンは、ガソリンが爆発したエネルギーを直接回転軸に伝えられることから、レシプロでは味わえないロケットのような加速感があり、まさに「宇宙船」を思い起こさせるものだった。

ちなみに、前期型のロータリーエンジン10Aは効率的な燃焼を実現し、高出力を発生。車両車重は940kgと軽かった。今では衝突試験への対応などで、軽自動車でも1tを超えるものもある。

インテリアは意外とタイトでスポーティな雰囲気を醸し出し、その気にさせてくれる。ハンドルはパワーステアリングがなかったせいか、径が大きい

クルマ受難の時代(1970年代後半〜80年代後半)

排ガス規制やオイルショックで、

クルマは一時低迷期に…

1970年制定のアメリカのマスキー法に始まった排ガス規制に対応するために、エンジン出力は従来のようには出せなくなり、70年中期以降、しばらくの間は新しいスポーツカーも発売されなくなった。

そんななか、排ガス規制をクリアしたロータリーエンジンを搭載する2+2シーター(海外仕様は2シーター)のスポーツカーが1978年にマツダから発売された。初代サバンナRX-7である。

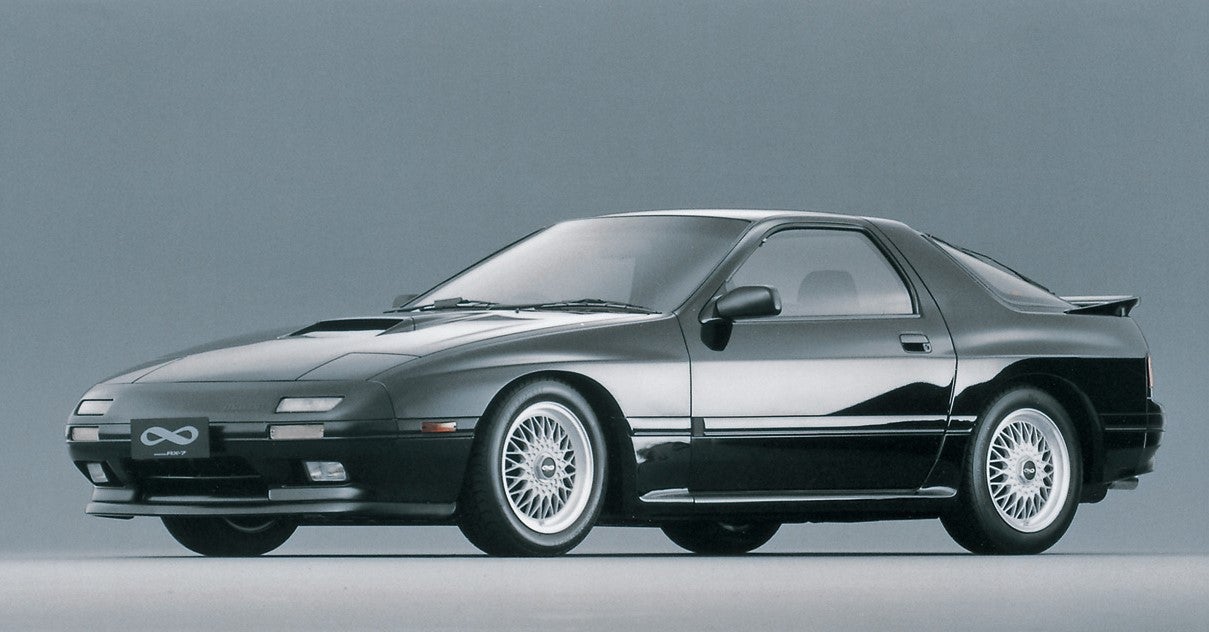

本格派ロータリー2シータースポーツカー

マツダ・サバンナRX-7/初代(1978)

リトラクタブルヘッドライト、ロータリーエンジン、小さいキャビンで低いドラポジ……すべてが低さを具現化していた

その加速感はまさに未体験ゾーンでロケットのようだった。

RX-7が発売された頃は、まだ世の中には排ガス対策に苦心したクルマが多く走っていたが、RX-7の走りはそんなことお構いなしだった。

スタイリングは当時まだ珍しかったリトラクタブルヘッドライトを装備、ロータリーエンジンということもありフロントがMR並みに低く、スポーツ感満載だった。キャビンを小さく見せるのはスポーツカーデザインとして王道だ。

当時のホンダ社員は、どんなクルマに乗ることも自由だったため、仕事が終わってからこのクルマで夜な夜な出掛ける先輩が首都高速を楽しんでいたのはいい思い出だ。

RX-7は1985年にフルモデルチェンジして2代目となる。基本は2+2の4シーターだが、1986年に登場したアンフィニは後席を排した2シーター仕様だ

トヨタ本気のミッドエンジン本格派2シーター

トヨタ・MR2(1984)

ドライビングポジションが前後タイヤのほぼ真ん中にあり、重量配分が少し後ろ寄りになるMRのクルマは、FFとはチョット違った乗り味が特徴的で面白い。前が軽くなるので旋回性能が良いという人もいるが決してそんなことは無い。旋回時、アクセルオフでフロントにしっかり荷重をかけないとプッシュアンダーが待っている

投資回収の見込みがないと、決して開発に乗せないと思っていたトヨタから、販売台数見込みの少ないスポーツカーカテゴリーに、しかもミッドシップエンジンの本格派2シータースポーツで参戦してきたのがMR2だ。後で聞くと「鶴の一声」、トップダウンだったらしい。

その後、同じような投資回収の見込みの少ない、セラというクルマを発売したり、時折トヨタは挑戦的なプロダクツを披露してくれる。MR2はその後も何代か続くブランドとなった。

MR2は小柄で軽い車体と元気なエンジン、MRとはいえ比較的安定性の高いシャシーで、ドライバーの言うことをよく聞いてくれた。

サイドブレーキが良い位置にあり、簡単にスピンターンもこなせた。「スポーツカーを走らせてるんだ」という実感が湧くクルマだ。価格もソコソコだったし、今これがあればスポーツカー好きは100%購入するに違いない。

2シーター爛熟期(1980年代後半〜00年代)

バブル景気に乗じて、各社スポーツカーを開発

80年代後半、バブル景気に突入すると人々の関心はスポーツカーより高級車に移ったが、メーカー各社は金銭的余裕からスポーツカーにも力を入れ、2シーターのスポーツカーも数々発売された。

スーパーカー然としたホンダ・NSX、ノスタルジックなマツダ・ユーノスロードスター、未来的なホンダ・CR-Xデルソル、それにオートザム(マツダ)・AZ-1やホンダ・ビート、スズキ・カプチーノといった軽自動車のスポーツカーが図らずも3社から発売されるなど、2シータースポーツカーはいきなり大きく花咲いた様子だった。

ただ、その後のバブル崩壊で自動車販売は急減速した。

自動車だけでなく日本の経済は、現在株価は戻ったとは言え、不景気から立ち直れないまま現在に至っているようだ。

2シータースポーツカーは主にセカンドカ―で使われることもあり、その販売は景気とリンクする。

また、自動車メーカーも現在は経営環境が厳しく、元来2シータースポーツカーはそれ自体で収益を出すというものではないのだが、今は企業や商品ブランド維持のために造られているのが主となるようだ。

自力で操る気持ちいい走りの2シーターオープンスポーツ

マツダ・ユーノス ロードスター(1989)

デザイン的には、なんと言っても面の処理が秀逸だ。マツダは「能面」をモチーフにした、などと言っていたが、素晴らしいモデラーがいたに違いない

ユーノス ロードスターが発売されてすぐ、テストコースで試乗したときのことをよく覚えている。

ファーストインプレッションは「何と非力なエンジン!」その頃のホンダでは、VTECと呼ばれた低回転用と高回転用の二つのカムが付いた高馬力・高トルクエンジンが既に量産されており、それが普通のように思っていた私は、ロードスターの非力さにビックリしたのだ。

後になってその非力さがユーザーにとって良かったのだと気が付いた。非力なエンジンは噴け上りが良くなくMTでも扱いやすかったことと2シーターでオープンというのが気持ち良く、加速を競ったりMAXスピードまで出そうなどとはまったく思わなかったからだ。

トランスミッション直結のシフトフィールはカチカチと気持ち良く、無意味にシフトしたくなる。ハンドリングはかなりキビキビとしていて、ちょっと危険なくらいだと思ったほどだ。FFに慣れている私にとって、後ろから押してくるようなFRの走りは懐かしくも楽しいものだった。

非力がゆえに自力で操れる気持ち良い走りと2シーターオープンスポーツのデサイン、さらに長い間なかったカテゴリーが、ユーザーにとっても新鮮だったと思う。

つまり、顧客ニーズを先取りした、この上ない商品だったのだ。

「世界一のスポーツカー」の夢を形にした

ホンダ・NSX(1990)

素晴らしい走りのミッドシップスーパースポーツなのに、そのデザインには世間やユーザーの生活や走りへの次世代的な提案は少ない。ただ、日本的な優しさがあり、そういう意味で文化的な提案と言えるかもしれない。いずれにしてもよくまとまったデザインだ。くどいが、その走りは一級品だ

NSXは世界一のスーパースポーツカーを目指して造られた。

残念なのは、バブル経済の真っただ中に世に発売されたせいか、クルマとしての良さよりも、元バタバタ(自転車補助エンジンの原付バイク)を造っていたメーカーが造ったことへの賞賛が大きかったことだ。

私はNSXの開発自体には携わってないが、自動車開発者として評価すると世界一のスーパースポーツカーと呼んでも差し支えないような、ドライバーとクルマが一体になる操縦性能のクルマが出来たと思っている。

日本ではそこまで評価されていないが、まあ「わかる人がいなかった」「走らせる道路がなかった」と理解している。

残念なのは、初代の販売終了からしばらく経ってからモデルチェンジしたNSXは、名前は同じでもかなり異なったクルマになっていることだ。台所事情はあるだろうがNSXはNSXとして進化して造り続けるべきだったと思う。

王道をいくスポーツカーのインテリアとなっているが、「一級品らしさ」の表現があまりない。普遍性にも欠け、今みると少し退屈だ

スポーツカー=楽しいという価値観にチャレンジ

ホンダ・CR-Xデルソル(1992)

ロールオーバー時の安全性を考えタルガトップ方式にしたが、気持ち良い風を感じられるようにリアウインドウを開閉出来るようになっている。デザインは、シャープな走りというより安心安全な楽しさの考え方で、優しさ方向になっている

ホンダ・CR-Xデルソルは、サイバーCR-Xと言われた先代のモデルチェンジとして登場したがゆえに先代と性能比較され、「電動ルーフが重く、加速性が良くない」と評価された。

クルマのコンセプトがまったく異なるのに車名を引き継いだのは、当時の国内営業の都合だった。もちろん、私は大反対したのだが……。

当時の自動車専門誌などは、まだまだクルマの価値は加速等の走り性能と捉えていたが、開発チームは、先代CR-Xは走り性能を追求した結果、若者ユーザーの事故率が高くなり始めており、走り性能でなく新しい価値観のスポーツカーにしたいと考えていた。

スポーツカーの良さは、スピード感も重要だが、自然の中を太陽や風を受けて走ることではないか? また日常の街乗りも大切だ。

そこで、「ある時、街のカッコ良いクーペ。ある時、自然の中でオープン」という、大昔のピンクレディの歌詞のようなクルマのコンセプトを考えた。

それまでの「スポーツカー=走り」という価値観から、「スポーツカー=楽しい」という価値観にチャレンジしたのだ。

発表当時はまだバブルの価値観が残っていて、そのオープン構造とともに大評判だったが、バブルが崩壊すると世の中の景気は本当にしぼんでしまい、このようなオープンもクーペもというような拡大方向のコンセプトと少し価格の高いクルマは、理解されづらくなった。

販売は苦戦を続け、結果的に現存してる個体は少なく寂しいが、現在のユーザーはキチンとデルソルのコンセプトを理解して楽しんでいるようだ。

平成ABCトリオ(AZ-1、BEAT、Cappuccino)と呼ばれた軽の2シーターも熱かった!!

NSXでMR (ミッドシップ) にハマった? ホンダが、軽自動車でもMRをそつのないデザインで造った。マーケティングなしで、鶴の一声でクルマが造れた時代だった

ABCトリオが発売された時期は既にバブルは崩壊基調にあったが、開発していた頃はバブル景気だったので、自動車メーカーにも勢いがあった。

また、ユーザーも普通のクルマでなく、何か楽しいクルマを待望していたように思う。

口火を切ったのは、ホンダ・ビートだ。

社内で商用車のミッドシップパワートレーンを使って、2シーターオープンスポーツカーを造った奴がいた。私もテストコースで試乗したが、良く走りハンドリングも優れており、面白いクルマになっていたのだ。

それを元々、走るのが好きな当時の社長に「試乗してください」と献上した。社長は試乗車からなかなか降りてこなかったが、降りるなり、「すぐ造ろう!」となってその場で開発スタートとなった。

ユーザーはホンダのスポーツカーというだけでも喜んだようだが、販売はファンがひと通り買えば終わりという状況だった。

この傾向は、この後トヨタ・86などのスポーツカーの販売においても同じ。

ビートはアクティトラックが発端だったのでMRで前後タイヤのほぼ中間にドラポジがあるが、スズキ・カプチーノはFRでかなり後ろにドラポジがるため、その走りはフロントノーズの回頭を見ながらとなる伝統的なスーパー7のようなFRスポーツカーの走りだった。他にはない楽しいフィーリングだ。100%軽自動車を感じさせない純粋な2シーターオープンスポーツカーだった。

マツダAZ-1は少し後の発売なので、BCを意識したのか大きく差別化されていた。

日本初のガルウィングドアを採用しており、スペシャル感は半端なかった。

走りはMRレイアウトを特化させたような非常にクイックなもので、私は試乗させてもらった後にマツダの開発者にこそっと「これ、危険なほどクイックですね」と言ってしまったことを覚えている。

それもそのはず、ステアリングのギア比がシャープで、さらにFRP軽量ボディ、ガルウィングドアを採用しながら、車重は同じMRのビートより40kgも軽い720 kgと、クイックな走りに特化していた。

このように、三車三様の楽しい軽自動車2シーターがほぼ時期を同じくして自動車メーカーから発売されたのだ。

バブル景気も、見ようによっては悪くない。

カプチーノはFR故のロングノーズショートデッキデザインで、クラシックスポーツの王道で造られていたが、デザインは軽自動車らしい優しさを残していた

ガルウィングを採用した未来感満載のデザインとMRの特徴を特化させたクイックな操縦性がユーザーに刺さった。しかし、あまりにも凄すぎて多くのユーザーは手に入れるのをためらってしまったのかもしれない

唐突に登場したデキル奴

ホンダ・S2000(1999)

このエクステリアデザインを見ると、いつも「スルメイカ」を連想してしまう。しかし、欧米では、スルメイカをほとんどど食べないせいか(?)、このデザインはすこぶる評判がいい

S2000は、本田技研工業の創立50周年記念としてホンダが造りたくて造ったプロダクトアウトのクルマだ。

エンジンは現実的に1万回転回ってしまうほどの高回転、高馬力、高性能エンジンを開発し、搭載している。特に初期の2Lは珠玉のエンジンといえるほど、回り方が違った。

まさにホンダのエンジン技術者が真剣に造ったエンジンだ。

トランスミッションは6MTのみでATは開発されていない。今では100%考えられないし、当時でも考えられなかった。

しかし、エンジンの性能をより引き出すには6MTしかないという硬派な意見がもっともらしく通った。

私が一番引っかかったのは「2シーターオープンスポーツカーにそんな高回転高馬力エンジンを載せてどうすんの?」という疑問だった。

車体の担当者も頑張った。ボディ剛性やスポーツカーにふさわしいハンドリング……。

トータルで、完成度の高い2シーターオープンスポーツカーが出来た。

限られたユーザーはS2000に狂喜したが、多くのユーザーは公道ではもう飛ばさなくなっていたし、山のワインディングへワザワザ走りに行かないし、カチャカチャとシフトするのは面倒になっていたのが現実だった。

突如として現れたダイハツ・コペン&ホンダ・S660

ダイハツ・コペン(2002)

クルマ自体は、大きさを除けば軽自動車を感じさせないほど、走りや乗り心地など熟成されてきている。デザインも、軽自動車を感じさせない洗練されたものだ

ホンダ・ S660(2015)

コペンと比べるとデザインが少し子供っぽい印象があるが、性能は軽自動車を感じさせない。日本の自動車メーカーはある一定以上の品質で商品造りができるが、後はそれぞれのユーザーの好みにいかに答えられるかということになる

ビートやカプチーノがいなくなり、軽の2シーターオープンスポーツカーなんて夢か幻か? とユーザーが思い始めた頃に、突如現れたダイハツ・コペン。

ダイハツ・ブランドの盤石化を狙って造られたと想像するが、販売カーブはその他のスポーツカーと変わらず、1年後には減衰を始める。が、それを見越していたのか特別仕様車などを随時投入し、その都度販売台数を持ち直していた。

スポーツカーの販売はやはり経済とリンクするということと、限られたユーザー(セカンドカー等)が買っているということになるのではないか。

2シータースポーツカーは、戦後日本の経済発展とモータリゼーションの盛り上がりから生まれ、そして成長した。そして、クルマが行き渡る頃には憧れの存在ではなくなり、さらに2シーター車はセカンドカー需要が多いことから、バブル崩壊を経て減衰が激しくなった。

もし、日本人の収入がまた上がり、道路等のインフラが進めば、セカンドカー需要は再燃すると思うが、インフラがかなり進んでいるアメリカでさえも2シータースポーツカーは日本と同様に低空飛行だ。ユーザーは飽きてきているのかもしれない。

2シータースポーツカーの商品自体は自動車メーカーの努力もあって、その品質レベルは大変高くなった。購入したユーザーの初期品質満足度は高いのではないかと思われる。

当然のごとく、自動車メーカーの開発者はだいたいクルマ好きで、スポーツカーの楽しさも知っているので、2シーター(オープン)スポーツカーを造りたいと思っている(上司から、スポーツカー担当に任命されると、ほぼ全員喜んでいた)。

そうしたクルマ好きはなにも自動車メーカーの人間だけでなく、ユーザーにも確実に存在する。その人たちの価値観に応える商品を、その人たちに向けて造れば良いのだ。また、その人たちを少しでも増やしていければ良いと思う。

自動車メーカーもユーザーの喜びにつながるような魅力的商品をもっと開発していただきたい。

もしヨーロッパ(特にドイツ)旅行に出掛ける機会があったら、ぜひ現地でクルマを使ってもらいたい。ドイツはクルマの効用価値を理解し、最大化していると感じている。現地ユーザーとおしゃべり等してもらえると、2シータースポーツのみならずクルマを走らせる楽しさというものを感じてもらえるかと思う。

クルマの中でも2シータースポーツは日常から解放してくれる楽しい乗り物だ。経済、インフラ整備、税金などの問題の解決、さらに魅力的な次の一台の登場により、ユーザーが増える事を期待したい。

繁 浩太郞

しげ・こうたろう 京都市出身。ホンダにおいて四輪設計者から開発統括へと企画開発畑を歩き、開発リーダーを務めたクルマの数は自称世界一。その中で代表作は「Honda・CR-X デルソル」。現在はモータージャーナリストとして活動中。

特集の記事一覧

走る別荘、幻の鉄路、謎トンネル――日常を抜け出す“大人の冒険”へ

2026.03.02

道路と線路の二刀流の乗り物「DMV」誕生!

2026.02.28

2トーンカラーのクルマはなぜ、人気が復活したのか?

2026.02.16

人気急上昇2トーンカラーの秘密、冬の愛車トラブル最前線と大雪での立往生検証まで注目記事を総まとめ

2026.02.16

2トーンカラー、SUVやハイトワゴンでなぜ人気が復活した?

2026.02.09

3月はクルマ購入の好機!最大数十万円もお得に!?

2026.02.02

希望ナンバーの“本音”が見えた! 数字の人気ランキングと選ばれる理由

2026.01.31