雨の日の安全運転 3つの心がけ

雨が運転に与える影響や、雨の日の安全走行のポイント

「雨の日の自動車の運転は、晴天時に比べて危険が伴う」。なんとなくそうわかってはいても、具体的に何が危なく何に気をつけたらよいのかまで、はっきりと答えられる方は少ないのではないでしょうか。今回はモータージャーナリストの竹岡圭さんに「雨の日の運転では何が危険なのか」「事前に備えておくべきこと」「雨の日の運転時にするべきこと、するべきでないこと」の3つについて具体的に解説していただきます。

梅雨のドライブをもっと安心して楽しむために! 竹岡圭流・雨の日の走り方

朝起きたら雨……。もうそれだけで憂鬱な気分になりますよね。雨に濡れるのは嫌だから、雨の日こそクルマでお出かけしたいけれど、でも雨の日の運転ってなんだか怖い…… とか、なんとなく不安…… という方、多いのではないでしょうか。確かにそれはその通りで、路面は滑りやすいし、視界は悪いし、やはり晴れの日よりは雨の日のほうが気を付けなくてはならないことが多いことは確かです。でも、事前に心構えをするなど、いつもよりほんの少し気を付けるだけで、ドアトゥドアでお出かけできるクルマの利便性が最大限発揮されます。そんな、ちょっとしたポイントをしっかり覚え、雨の日こそクルマがあることの優位性を最大限に生かしてお出かけしましょう。

雨天時の事故が多い理由

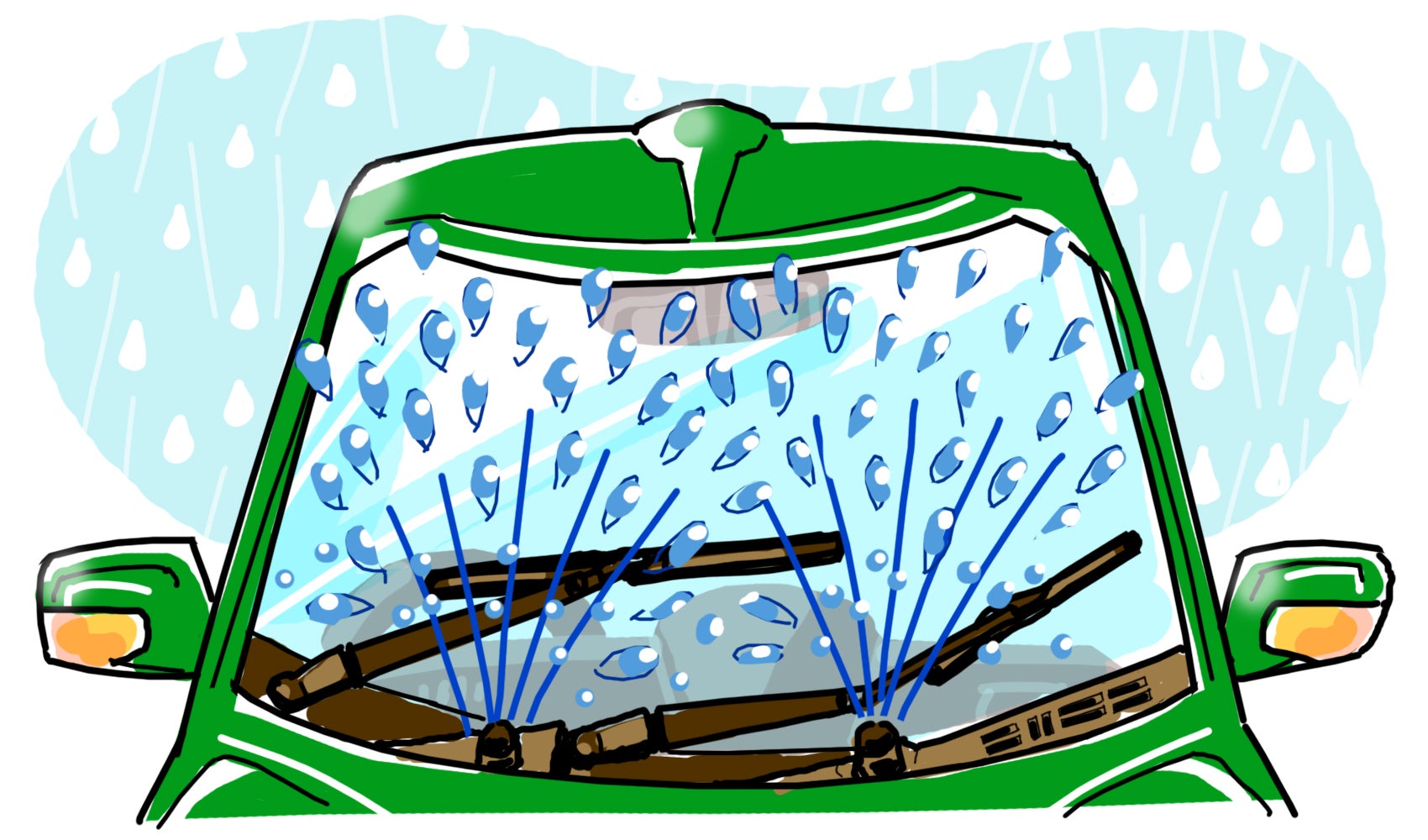

●水滴や曇りで視界が妨げられる

雨の日の運転でいちばん大切なことは、ずばり、視界の確保です。ワイパーをかけるとガラスに筋が残る方、ワイパーを点検してみたら、ゴムが劣化して寝ていたり、切れていたりしていないでしょうか? 定期的なワイパーの点検も大切ですが、事前にガラスのコーティング剤を塗布しておくのもオススメです。コーティング剤には、雨粒が水玉になって滑って飛ぶ撥水タイプと、雨粒が水玉にならずガラスになじんで流れる親水タイプがありますが、そこは好みのチョイスでOK。ただし、撥水タイプの水玉はある程度の速度を出さないと飛ばないので、街中をゆっくりとした速度でしか走らないという方は、親水タイプがオススメです。

●雨音で聴覚が鈍くなる

雨粒が大きいと、クルマのルーフを雨粒がたたいて大きな音がします。また、タイヤが跳ね上げる雨水の音もタイヤハウスをたたいて大きな音になります。ひどい時には雷鳴が響きわたることもあります。このように、いつもとは違うさまざまな音が耳に入り、周りの音が聞こえづらくなるのです。そんな時、あまりに恐怖を感じるようなら、安全な場所にいったんクルマを止めて、大雨が過ぎ去るのを待ちましょう。走れるようなら、いつもよりスピードは落とし、いつも以上に周囲の動きに気を配ることも大事です。特に歩行者は傘でいつも以上に視界が悪く、クルマの動きに気づきにくくなります。クルマ側で十分気を付けるようにしましょう。

●路面が濡れて滑りやすくなり、ブレーキが利きづらくなる

路面が滑りやすい、滑りにくいというのは、路面の摩擦係数が高いか低いかということです。乾いた路面は摩擦係数が高いので滑りにくい、濡れた路面はそれよりも摩擦係数が低いので滑りやすい。これが雪や氷となると、もっと摩擦係数が低くなるので、さらに滑りやすくなります。また、路面の材質によっても滑りやすさは変わります。コンクリートの方がアスファルトより滑りやすく、沖縄の路面はアスファルトに貝殻質の砂が混じっているので、濡れるとさらに滑りやすくなりがちです。さらに、雨のたまり具合によっても滑りやすさは変わりますが、路面の摩擦係数が低くなると路面との摩擦力は減るので、ブレーキが利きにくくなるのは共通です。

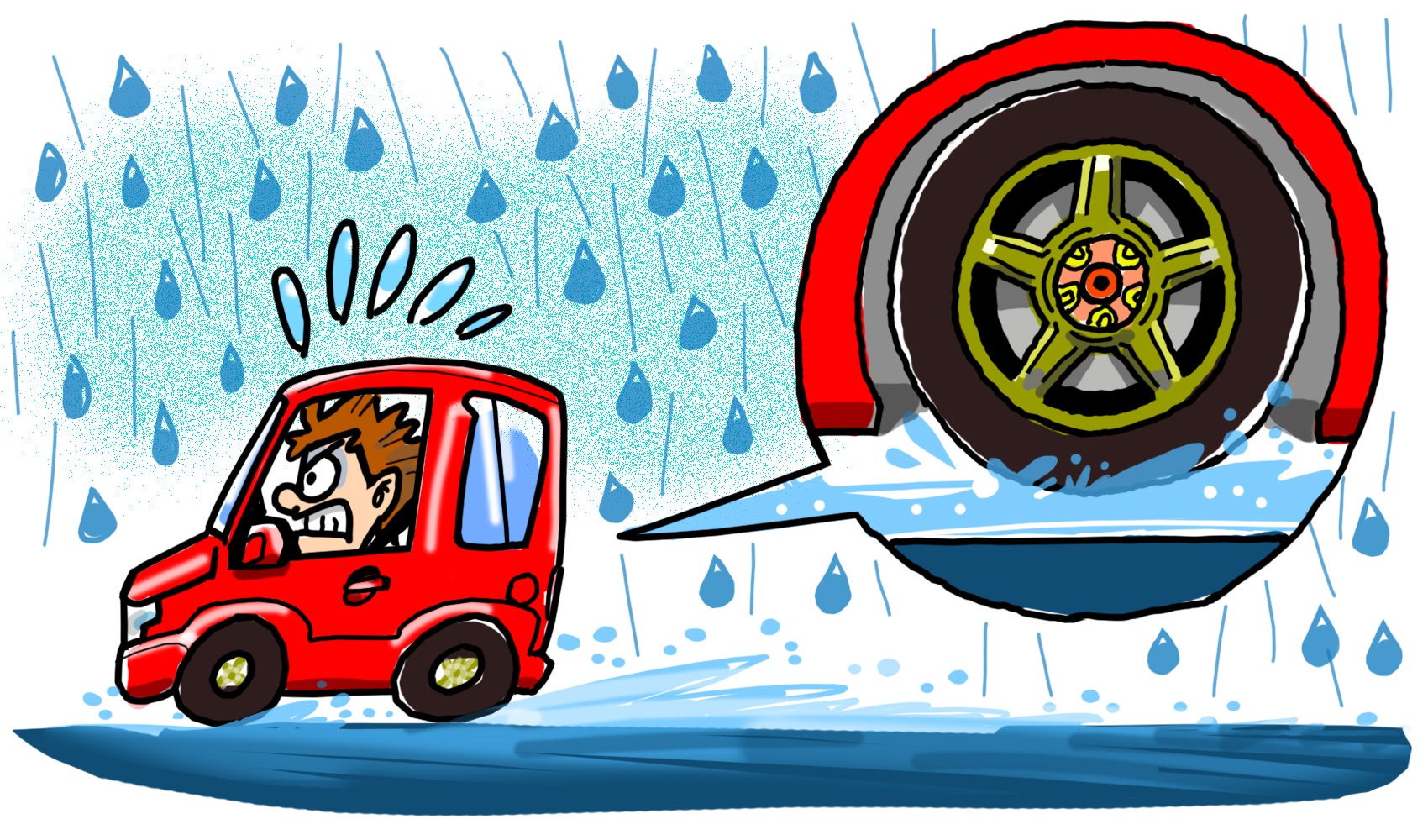

ハイドロプレーニングとは?

ハイドロプレーニング現象…… そういえば教習所で習ったような…… と、記憶があいまいな方も多いかもしれません。ハイドロプレーニング現象とは、路面にたまった水の上にタイヤがのっている状態、つまり路面とタイヤの間に水膜があり、路面とタイヤが直接接していないために、ハンドルもブレーキも利かない状況になることを指します。そうならないためには、路面とタイヤとの間の水膜を除去することが大切です。タイヤが回転して路面にあたるとき、水膜をかき分けて切る剪断力(せんだんりょく)と、その後に水をかき出す溝の容量が大きいほうが、ハイドロプレーニング現象は起こりにくくなります。「タイヤの溝は残っていますか?」などと言われるのは、溝が残っていないと、この水膜をかき出す量が減り、雨の日の性能が落ちるからなのです。また、スタッドレスタイヤは雨に弱いと言われるのも、これが原因のひとつです。スタッドレスタイヤはゴムが柔らかいので水膜の剪断力が弱く、残溝量(ざんこうりょう)はあったとしても、タイヤがかき出さなければならない水の量が増えてしまい、追いつかなくなることがあります。

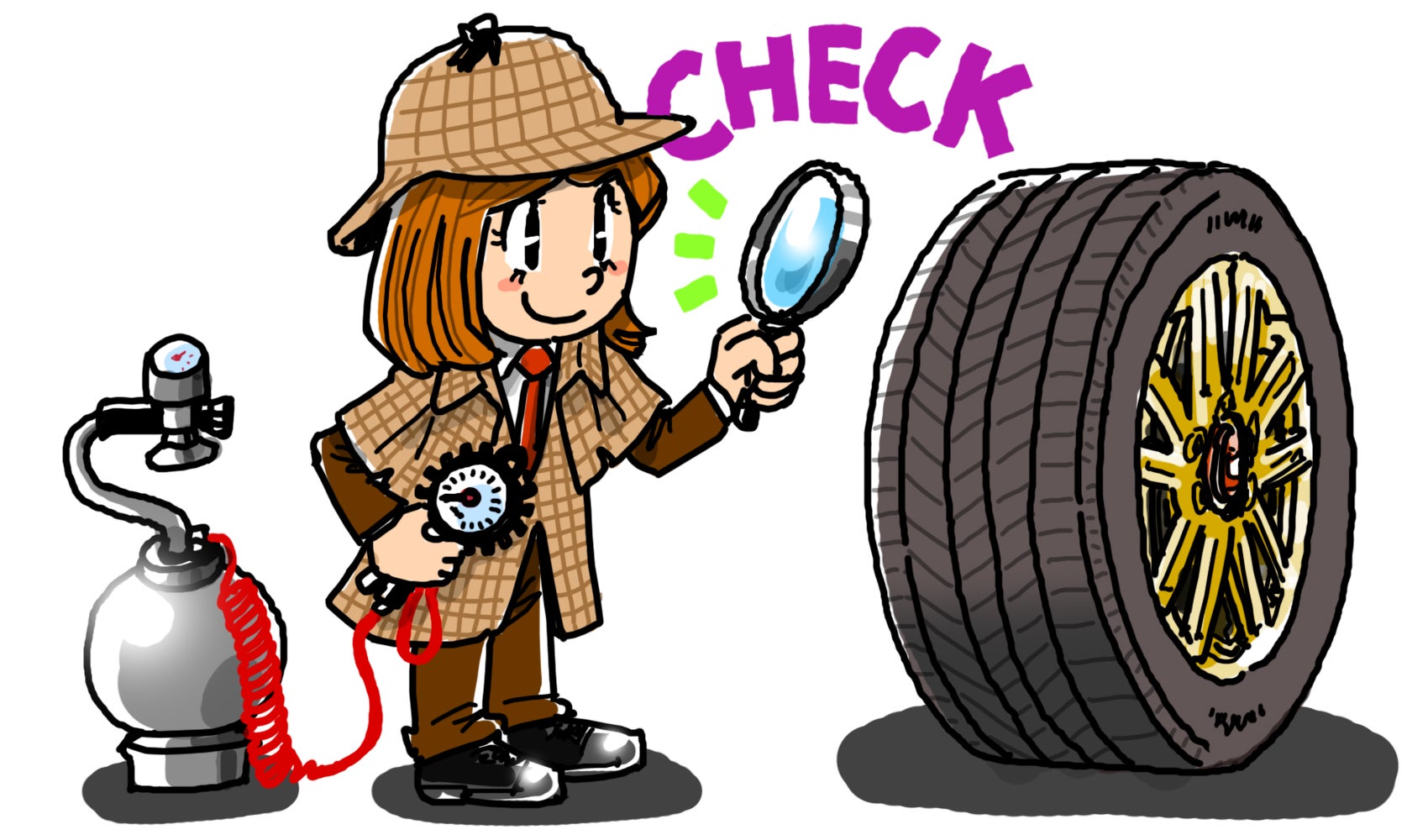

梅雨ドライブ前のチェックポイント

●タイヤ(空気圧、摩耗状態、ひび割れの有無)

日常的にしっかり点検しておかなければならないのは、タイヤの空気圧です。空気圧は高すぎても低すぎてもタイヤの性能がきちんと発揮されません。ドアを開けた部分や給油口の周囲に、適正空気圧を記したシールが貼ってあることが多いので、それに合わせて空気圧を調整します。自転車のタイヤと同じで、たとえクルマに乗っていなくても空気は減っていくので、1か月~1か月半に1度は点検することをオススメします。また、タイヤの温度でも空気圧は変わります。点検するのは、タイヤが冷えているときにしましょう。そして残溝量の点検も大切です。新品時と比べて半分くらいになったら、交換を検討してくださいね。

●ウォッシャー液

ガラス窓が汚れている、特に油膜などで汚れていると、雨を弾いたりにじませたりして、より視界が悪くなります。また未舗装路では自車が泥を跳ね上げたり、前のクルマの泥が飛んできたりすることもありますので、ウインドーウォッシャー液がきちんと入っているか点検しておくことが大切です。クジラが水を噴き上げたようなマークが、万国共通のウインドーウォッシャー液タンクのマークですので、定期的に残量をチェックするようにしてください。ウインドーウォッシャー液は、ガラス専用の洗剤液なので、手についてしまってもさほど心配はいりません。落ち着いてしっかり作業してから、後で手を洗えば問題ありません。

●灯火類

最近は寿命が長いLEDライトが増えてきたので、ライトの球切れの心配も少なくなってきました。しかし、そうでない場合はライトの球切れを起こしていないかどうか、点検が必要です。ライトがついている様子が映る場所(白い壁の前など)で点検するのもいいですが、誰かに見てもらうのがいちばん確実ですね。チェック項目は、ヘッドライトの下向き上向き、左右のウインカー、ブレーキランプ、バックランプ、ナンバー灯、フォグランプ、リアフォグランプが点検項目となります。また、霧も出ておらず、雨も激しくないときに、フォグランプやリアフォグランプを点灯している方がいますが、まぶしすぎて周りのクルマに迷惑がかかってしまうので、控えましょう。ライトの使い方もしっかり確認してくださいね。

●ワイパー

ワイパーはゴムでできている消耗品です。ガラスを拭く三角形のゴムの頂点部分が劣化して寝ていたり、切れていたりしていないか確認しましょう。寝てもいないし、切れてもいないという場合も、ゴムは年月が経つと硬化してしまい、弾力がなくなってガラスをきれいに拭けなくなります。ワイパーのゴムの寿命は約1年といったところ。定期的な交換が必要です。たとえば1年点検で交換するなど、期間を定めての交換がわかりやすいですね。交換は通常はゴムの部分だけでOK。スプリング等が弱くなるなど、ワイパーを窓ガラスに押し付ける力が弱まってきたら、ワイパーの腕の部分を含むワイパーブレードごと交換しましょう。

●ブレーキ

ブレーキの状態、たとえばパッドの交換時期かどうかはブレーキを踏んでも自身ではわかりにくいと思います。とはいえ雨の日のドライブ前の点検に、ブレーキの状態を確認することは必須。ブレーキパッドやブレーキローターの状態は、自動車整備工場で点検してもらうのが一番です。走行中にブレーキのフィーリングがおかしいと感じる原因には、例えばブレーキフェードという現象が考えられます。これは下りの山道などで、ブレーキを踏みっぱなしで下ってきたために、ブレーキシステムが熱を持って利かなくなってしまう大変危険な現象です。下り坂が長く続く場合は、シフトレバーを操作し、ギアを一段落として、エンジンブレーキを上手に使うようにしましょう。フェード現象が起きた後、ブレーキのフィーリングがフワフワする場合には、ブレーキオイルの点検も必要なので、整備工場へ依頼しましょう。

雨天時の走り方

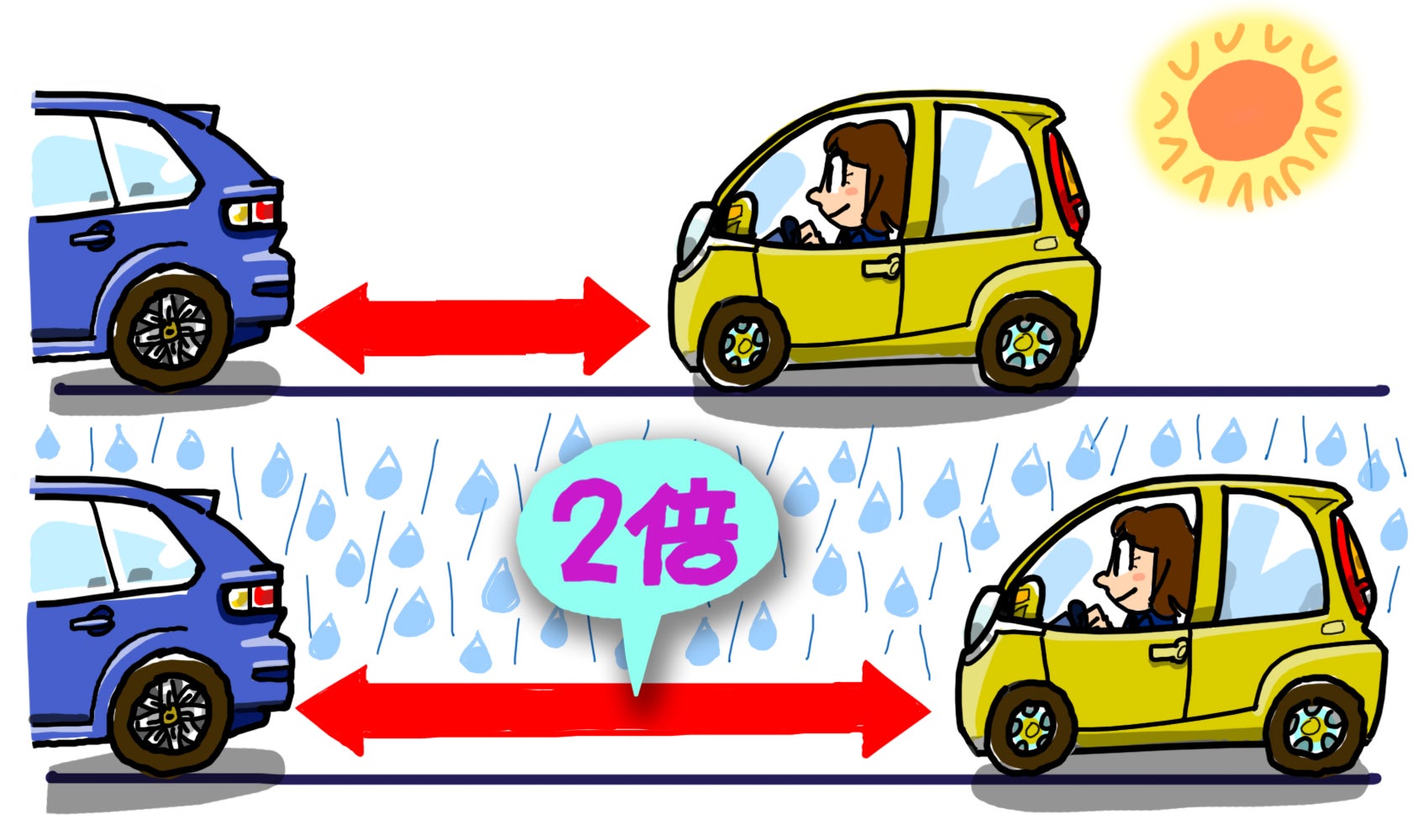

●車間距離は晴天時の約2倍

雨の日は視界が悪くなるので、何か異変が起こったことに気づくのが遅れがちです。また制動距離も延びるので、とにかく車間距離を長く取ることが大切になります。車間距離が長ければ十分減速できるはずですし、また周囲を見渡し安全を確認してから、ハンドルを切って避けることもできるかもしれません。晴天時と同じ速度で走るならば、2倍の車間距離を目安に走るようにしましょう。晴天時の車間距離は、前のクルマが通り過ぎた場所を、自分のクルマが2秒後に通り過ぎる距離が、ギリギリ対処できる車間距離と言われています。電柱やキロポスト看板などの目印を前のクルマが通り過ぎたら「ゼロゼロイチ、ゼロゼロニ」と数え、数え終わったタイミングで自分がその目印を通り過ぎればOKですが、雨天時は2倍の4秒を目安にしましょう。

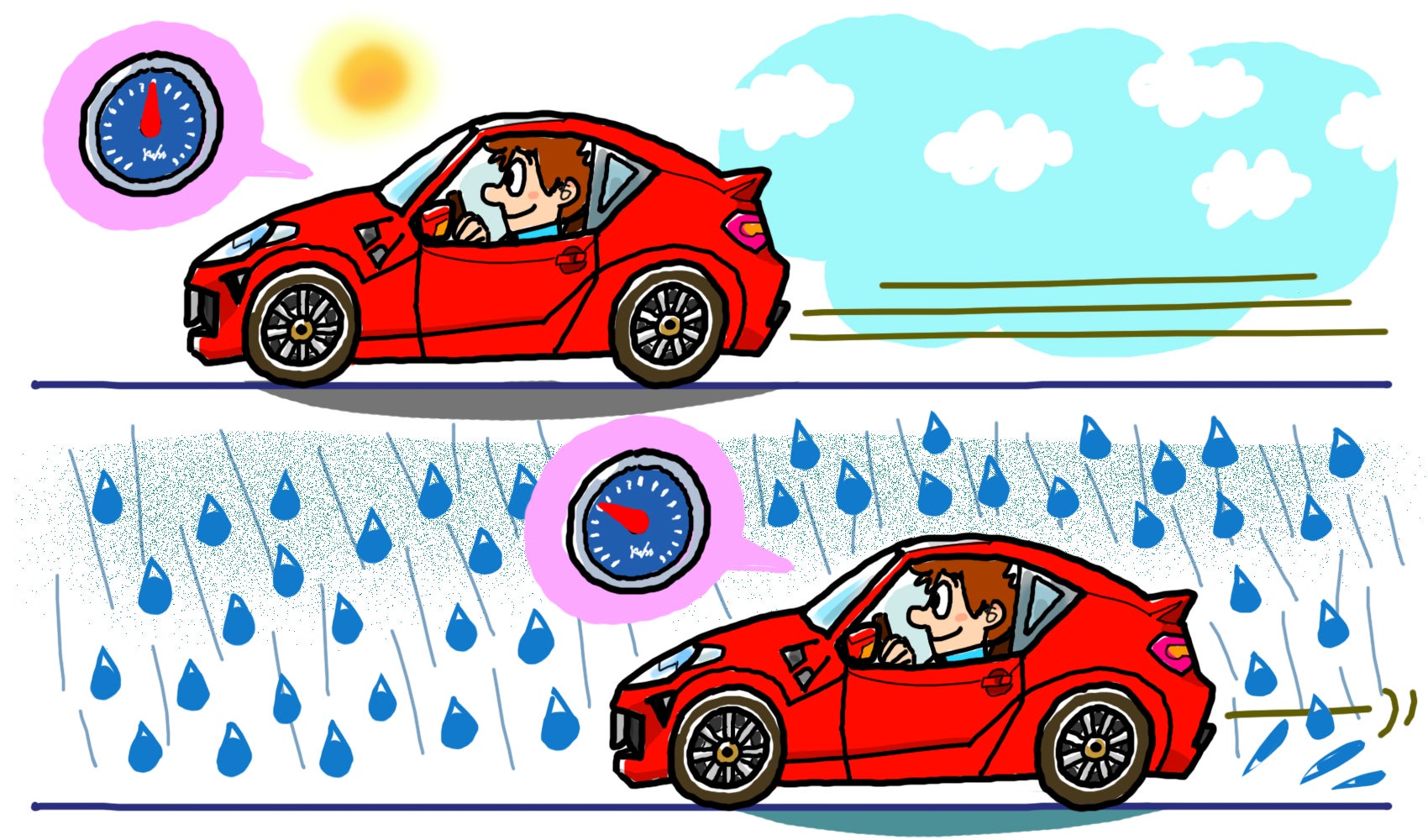

●速度は晴天時の2割減

雨の日は路面が滑りやすくなる、つまり路面の摩擦係数が低くなるので、制動距離が延びることになります。ブレーキには止まるためのブレーキと減速のためのブレーキがありますが、どちらも利きにくくなるというわけです。雨の日はとにかくスピードを落とせとか、スピードは控えめにと、いろいろなところで言われるのは、そのためです。余談ですがカーレースでさえ、雨の日は2割減のスピードで走るとされています。とにかく速度を出し過ぎないことが、雨の日の運転リスクを下げる一番のポイントです。速度を下げれば視野も広がるので、視界が悪く雨音がうるさい状況でも、より多く運転のための情報を得ることができます。

●轍(わだち)からタイヤ1本分、右によけて走る

路面にたまっている水が多ければ多いほど、滑るリスクやハイドロプレーニング現象が起きるリスクが高くなります。これはタイヤがかき出さなければならない水の量が増えるからなのですが、逆に水の量が少ないところを走れば、滑るリスクやハイドロプレーニング現象が起きるリスクは低くなります。路面でいちばん水がたまりがちなのは轍です。周囲に迷惑をかけない程度に轍をよけて走ると、たまっている水の量はずいぶんと減ります。目安はタイヤ1本分、轍をよけて走ること。対向車の存在や路肩の状況などに十分注意しながら、轍をよけて走るのもテクニックのひとつです。

●ミラー・目視で自車の周囲に注目(歩行者や自転車に注意)

雨の日は、歩行者や自転車も視界が悪いのは同じです。特に傘を差している歩行者は、かなり視野が狭くなっています。自転車に乗る人も雨具を着ていて視界が悪いうえに、タイヤが滑りやすいというリスクがかなり大きくなっています。なかには、晴天時とは違う予期せぬ動きをする歩行者や自転車も出てきますので、クルマ側もいつも以上に周囲の動きに気を配る必要があります。とはいえ、クルマ側も視界が悪くなったり、雨音で周囲の音が聞こえにくくなったりしますので、とにかくまずはスピードを控えめにすることが一番です。歩行者に雨水を跳ね飛ばしてしまった場合には、クルマ側の交通違反になりますので、そういった意味でも要注意です。

●ライトは早めに、少しでも暗いと感じたら点灯

ヘッドライトは自分の視界を確保するためだけでなく、歩行者や他のクルマ等に自分の存在を知らせるための装置でもあります。特に存在を知らせるという意味のヘッドライトの役割は大きく、お互い視界の確保が難しくなる雨の日は、早め早めのヘッドライトの点灯が大切です。昼間でも少し暗いなと感じたら、ヘッドライトを点灯するようにしましょう。特に街中などの明るいところや、ライトの明るいトンネルでも、ヘッドライトをつけるのを忘れる方も多いので、AUTOモードが設定されているクルマはAUTOモードに入れっぱなしにするのがオススメです。AUTOモードに入れておけば、エンジンを切ればライトは必ず消えるので、バッテリー上がりの心配もなく安心です。

●雨の夜には偏光レンズをかける

雨の日は白線がギラギラ光り、車線がわかりにくくなりますよね。特に夜はライトや街灯が、路面の凸凹にたまった水に反射し、かなり見えにくい状況になりがちです。そんな時は雑光と呼ばれるギラツキを抑える、偏光レンズを入れた眼鏡をかけるのも、ひとつのアイデアです。明るい色のレンズなら、視界を暗くせずに雑光だけを取り除いてギラツキを抑え、視界を確保してくれます。雨の日は雨粒がさまざまなところにたまっていて、たとえば街路樹の葉っぱにたまった雨粒もギラツキの原因になります。さまざまな道具を使って運転の負担を少しでも減らし、安全にドライブできるような工夫をしましょう。

●二輪車の後ろは注意(転倒のおそれ)

クルマと同じく、二輪車も雨の日は滑りやすい状況に置かれます。というよりも、四輪車であるクルマより、かなり不安定になるのは言うまでもないことです。傘を差すわけにもいかず、ヘルメットのシールドは濡れっぱなしで視界も悪くなりますし、急のつく動作には対応しにくくなります。ということは、万が一の場合、転倒してしまうことも考えられるわけです。二次事故を起こさないためにも、二輪車の後ろを走るときには、特に車間距離に注意しましょう。また二輪車の横をすり抜ける場合も、水飛沫(みずひまつ)をかけてしまうことがないよう、間隔をあけてゆっくり通過すれば安心。少しでも余裕のある四輪車のほうが気を使うことが大切です。

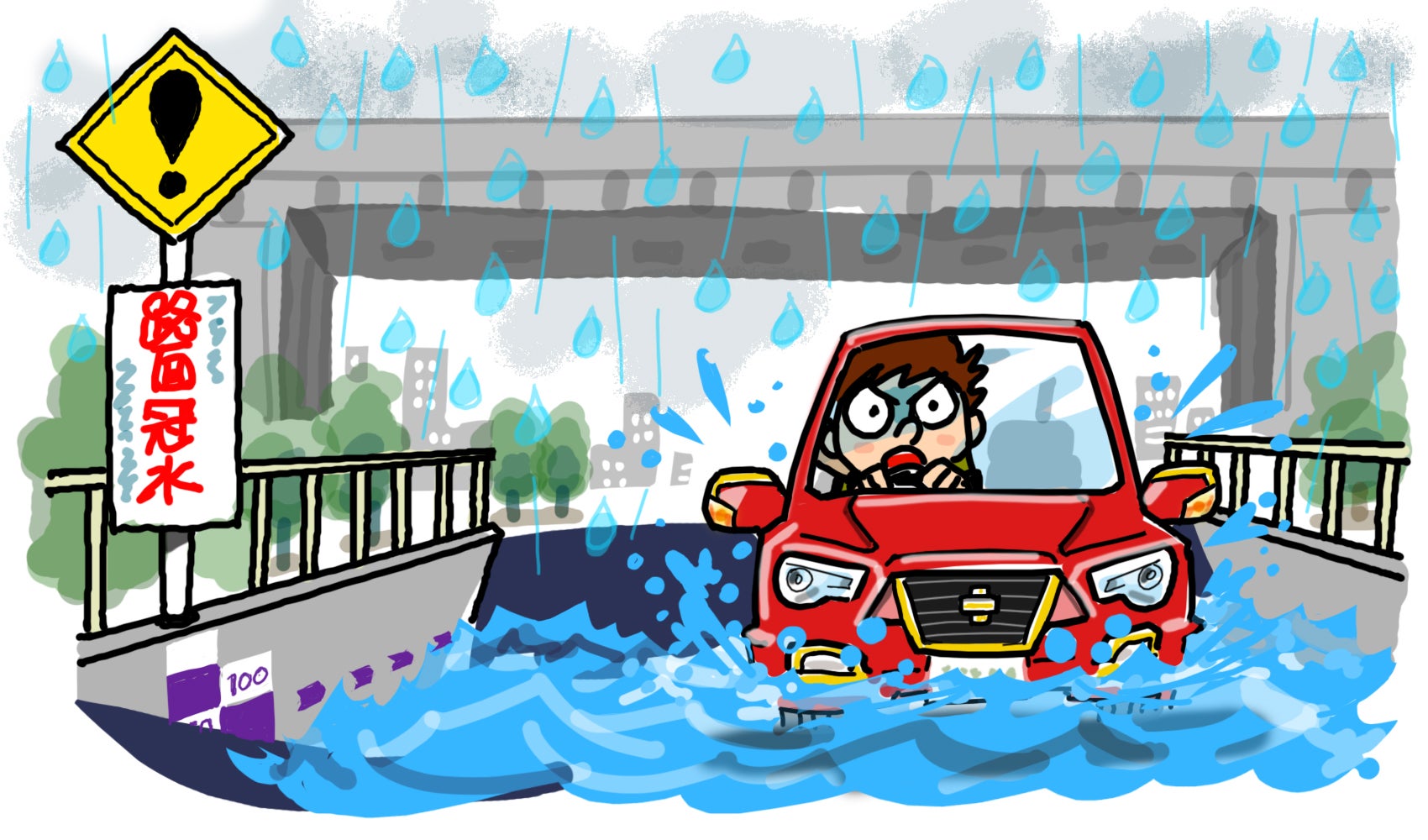

冠水した場所に入ってしまうとどうなるか?

雨の日には低くなっている場所に、むやみに入らないようにしてください。特にアンダーパスには要注意です。局地的な大雨で雨水が急激に集中し、ポンプなどの排水能力を超え、交通に支障を来すおそれがある場所を「冠水している場所」と言いますが、むやみに冠水場所に突入してしまうと、クルマは動けなくなってしまいます。いくつか原因はありますが、水を吸い込んでしまい、エンジン等のパワートレインが壊れて動けなくなることが主な要因です。一般的にマフラーよりも上に水位が来ているときには、クルマは通れないと言われています。また、それより低い水位のところでも、勢いをつけてクルマを走らせると、クルマの高いところまで水を被り、吸気口から水を吸い込んでパワートレインが壊れてしまうこともあります。低い水位のところを渡るときは、ゆっくり渡るのがポイントです。さらに高い水位のところに入ってしまうと、クルマが浮いて流されることもあります。少しでも冠水している可能性がある場所には、とにかく入らないこと。行けそうだと思っても、絶対無理しないことが大切です。思ったよりも深かった… などということになると後の祭り、後悔先に立たずです。

窓の曇りの原因と解決法

●窓を曇らせる原因「結露」とは

外気温度と車内温度の差が大きく、車内に湿気が多いと、窓の内側が曇ってしまうことがあります。ご家庭では冬、外が寒く部屋が暖かいときに窓ガラスが結露することが多いと思いますが、あれも温度差によるものです。二重ガラスのお部屋は結露しにくいと言われるのはそのためです。クルマの場合、特に雨の日は車内湿度が高い、つまり湿気が多いので結露しがちです。また、クルマの場合はお部屋よりも空間が狭く空調が効きやすいため、外気温度差が生まれやすいです。結露すると窓が曇り、視界が妨げられますので、曇る前にエアコンを使って湿度を下げ、結露しにくい環境を作っておきましょう。

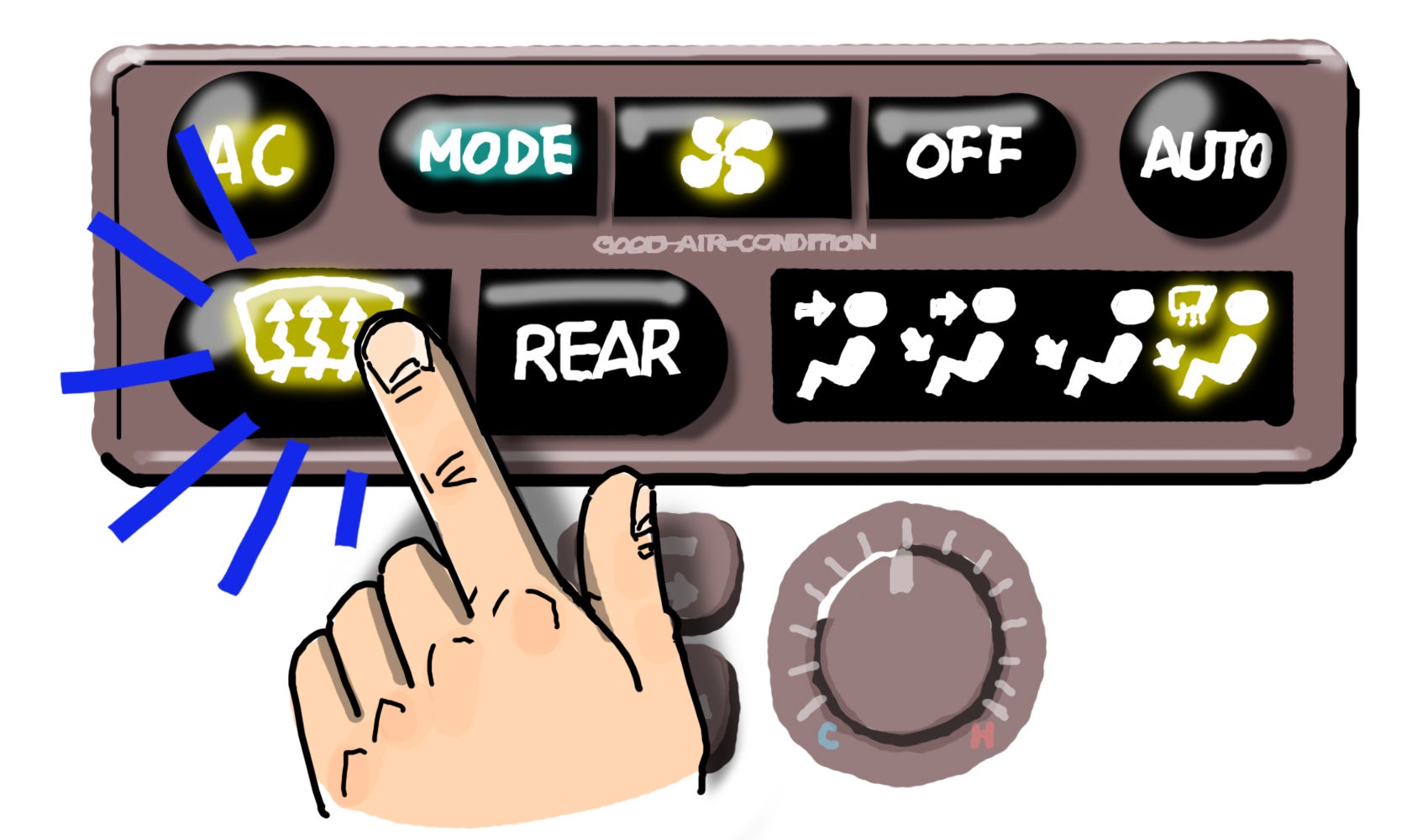

●窓が曇ったときの対処法

エアコンを上手に使えば曇りは比較的簡単に取れます。まず空気の循環を外気導入モードにします。ヒーターではなくエアコンをかけます。素早く曇りを取りたいときには、デフロスターという、フロントウインドーに風が当たるように風向きを変えるスイッチを押すと、比較的早く曇りは解消します。雨の日は最初から外気導入にし、エアコンをかけておくのがオススメです。ちなみにオートエアコンの場合は、オートの位置に設定しておくのが、いちばん燃費にも影響がないと言われています。温度設定は国産車の場合は25℃、輸入車の場合は22℃を基本に設定されていることが多いので、その温度を基準に調整していくのがオススメです。

事故なく安全に、梅雨のドライブを楽しもう

雨の日こそクルマで出かけたい。ドアトゥドアでお出かけできるのがクルマの大きな利点です。天候不順や暑いときや寒いとき、気象状況が厳しいときこそ、クルマの利便性はクローズアップされます。なかにはクルマだったから出かけられたなんていうこともあると思います。怖がりすぎず、でも周囲に気を配る、これが雨の日の運転の一番のポイント。必要なのは心の余裕です。いつもより移動に時間がかかることを予想して、余裕を持ってお出かけすれば心の余裕も生まれますし、周囲への気遣いもできることでしょう。譲り合いの気持ちをいつもよりもう少し大きく広げて、雨の日の運転を楽しんでくださいね。

竹岡 圭

たけおか・けい 「クルマは楽しくなくっちゃね!」をモットーに、モータージャーナリストとして幅広く活動。モータースポーツにも長年たずさわり、現在はラリーにドライバーとして参戦中。また、クルマや道路関係の審議会等の委員を歴任、JAFモータースポーツ振興委員会委員、日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)副会長、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員も務める。

特集の記事一覧

2025年の道路交通法クイズを総まとめ!(後編) 1~5位を発表

2026.01.03

大雪で車が立ち往生! 命を守る三種の神器とは?

2026.01.02

2025年版道交法クイズ人気TOP10をお届け! 前編は10位から6位までを発表!

2025.12.29

冬タイヤを履いても“丸腰”? アンケートで判明した“都会の備え”の盲点と、トランクに備えるべき冬の装備

2025.12.27

グラフで読み解く! 日本全国冬タイヤ交換事情【西日本編その2】

2025.12.27

グラフで読み解く! 日本全国冬タイヤ交換事情【西日本編その1】

2025.12.11

風邪ひき運転は事故のもと! 風邪やインフルエンザを予防する食事と栄養

2025.12.10